Es ist ein leiser und eindrücklicher Kurzfilm, den Nana Xu zum Abschluss ihres Studiums an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg vorgelegt hat und der überraschend im Februar Premiere auf der Berlinale feierte. Die in Deutschland lebende Regisseurin chinesischer Herkunft macht sich darin auf die Suche nach dem Ort ihrer Kindheit, tief im Südwesten Chinas, im Kreis Yanyuan. Die Abgeschiedenheit des Ortes wird bereits in den ersten Szenen des Films deutlich. Ein Bus windet sich die neu gebauten Bergstraßen an der Grenze zum tibetischen Hochplateau empor. Reisestationen werden im melodiösen Sichuan-Dialekt der Erzählerin aufgezählt. Eingespielt werden jedoch auch Teile eines Telefoninterviews, wohl mit einem Freund des Vaters, der die harten Bedingungen zur Hochphase maoistischer Politik heraufbeschwört. Wachen an den damaligen Hängebrücken hätten dafür gesorgt, dass niemand unberechtigt den Weg in die Kreisstadt habe antreten können. Flüchtende wurden gefangengenommen, misshandelt und öffentlich gedemütigt.

Denn tief in den Bergen Sichuans, wie auch in anderen Grenzregionen Chinas, hatte Mao Zedong in den 1950er Jahren sogenannte Militärfarmen anlegen lassen. Diese militärisch kontrollierten Produktionsstätten, die auch in imperialen Vorbildern autarker Wehrkolonien zur Grenzsicherung wurzelten, wurden insbesondere nach 1958 zu einem wesentlichen Bestandteil chinesischer Wirtschaftsplanung, so auch in Yanyuan. Zur Hochphase des katastrophalen Großen Sprungs nach vorne (1958–1961) vermischte sich die Industriepolitik zunehmend mit praktischer Umerziehungs- und Gefängnisstrategie. Vermeintliche Konterrevolutionäre wurden dem harten Regiment der „Umerziehung durch Arbeit“ (laogai) und willkürlicher Bestrafung unterworfen, um ihren bourgeoisen Idealen abzuschwören. Unter den Flüchtenden befanden sich um 1960 aber keineswegs nur zur Umerziehung auserkorene Intellektuelle, sondern auch Mitglieder der regulären Arbeitsbelegschaft der Militärfarm, die versuchten, dem Hungertod zu entkommen.

Es sind fragmentarische Erinnerungen an die dunkelsten Epochen des maoistischen China, die dieser Film spiegelt. Vom ehemaligen Lager „Yanyuan 909“, der Obstfarm, lagen bislang trotz der zeitgleich bis zu 10,000 Insassen fast keine historischen Zeugnisse vor. Die Erfahrungen des vormals als Rechtsabweichler gebrandmarkten und nach Yanyuan zur Umerziehung geschickten Schriftstellers Kong Lingping („Blutige Erinnerung – Xueji“ 2012) stellen eine der wenigen Ausnahmen dar. Was konkret Nana Xus Vater vorgeworfen wurde, der offenbar seit den 1970er Jahren im nunmehr zu einer militärisch geführten Obstplantage umfunktionierten Arbeitslager inhaftiert war, bleibt offen, wie ohnehin sehr wenig historische Kontextualisierung erfolgt. In einer Szene, in der ein alter Mann in einer Wohnung hantiert, vermutet man einen kurzen Einblick in das Leben des Vaters. Er wirkt dabei ähnlich verloren, wie seine ehemaligen Mitinsassen, die zumeist in den 1980er Jahren im Zuge einer gewaltigen Welle politischer Rehabilitationen aus den Lagern entlassen wurden. Nicht alle von ihnen hatten noch Verwandtschaft, die sie hätten aufnehmen können oder wollen. Sie verblieben daher oft am Ort der ehemaligen Lager, wenn auch in neuer Funktion, etwa als Gärtner oder Hilfsarbeiter.

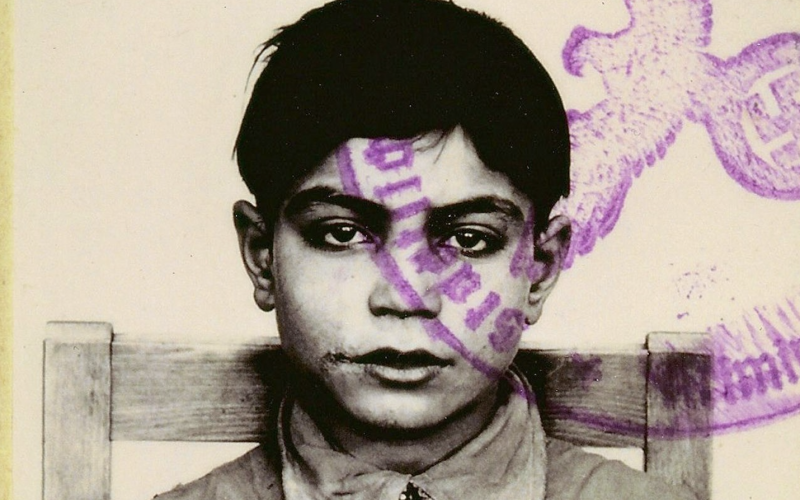

Einige der ehemaligen Insassen trifft Nana Xu noch im letzten erhaltenen Rest des alten Lagerkomplexes, auf dessen Gelände sich nunmehr ein Zentrum zur Rehabilitierung von Drogenabhängigen befindet. Die Männer in ihren blauen Baumwollanzügen und mit ihren verwitterten Gesichtern, deren Ausdruck zwischen unerschütterlichem Witz und tiefer Depression changiert, bilden das eindrückliche Zentrum des Films. Was sie dereinst erdulden mussten, bleibt weitgehend unausgesprochen, wie auch Nana Xus Vater nie über die Vergangenheit sprach. Mit Ausnahme von kurzen Scherzen über das Alter geben sie nicht viel preis von ihren Erfahrungen. Die aus dem Off eingespielte Stimme des vormaligen Insassen bildet eine Ausnahme. Er berichtet etwa vom geplanten erweiterten Suizid eines Lagerinsassen, der sich aus Protest gegen die Tyrannei der örtlichen Parteikader in die Luft gesprengt habe, wobei der Schnitt auf kleine Sandsäcke zum Beschweren der Apfelbäume die physischen Konsequenzen der Explosion drastisch untermalt.

Der Film generiert seine Wirkung weniger aus der Befragung von Zeitzeugen, wie etwa in Xu Xings eindrücklicher Suche nach Opfern maoistischer Justiz im ländlichen China („Die Summe der Verbrechen – Zuizheng zhaiyao“ 2014) oder den berühmten Dokumentarfilmen von Wang Bing („Die toten Seelen – Si linghun“ 2018) oder Hu Jie („Funken - Xinghuo“ 2013) über das berüchtigte Umerziehungslager Jiabiangou in der Provinz Gansu. Die Drehphase kurz vor (2018) und während der Corona-Epidemie (2022) verhinderte möglicherweise ein tieferes Eintauchen in die Materie vor Ort. Gleiches gilt für politische Restriktionen, die etwa anhand eines immer wieder präsenten Golfcarts der lokalen Polizeibehörden erahnt werden können.

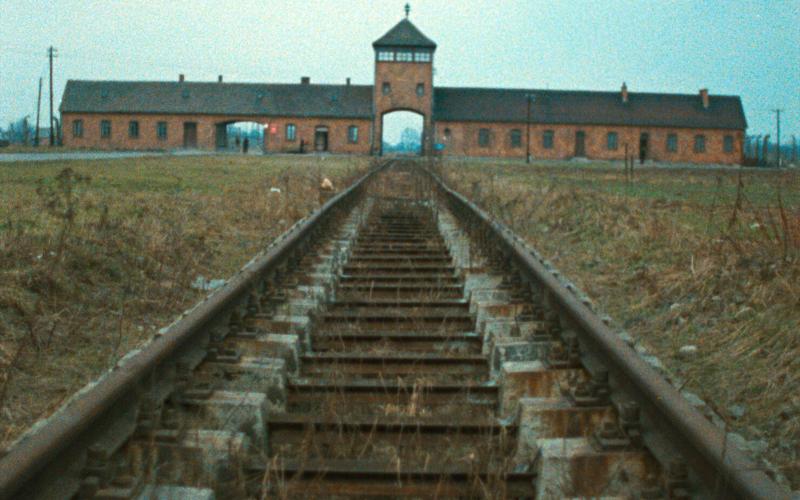

Es ist die Suche nach der eigenen Identität und die Erfahrungen der Elterngeneration, die den Film kennzeichnet und in ein kleines, aber feines Genre einreiht, in dem junge chinesischstämmige Regisseur*innen ihre Herkunft thematisieren, etwa Weina Zhaos „Weiyena – Ein Heimatfilm“ (2021). Der Film ist aber auch eine eindrückliche Studie über Vergänglichkeit und das politisch intendierte Beschweigen einer ganzen historischen Epoche. Neben dem alten Eingangstor des Lagers werden Markenprodukte in verwitterten chinesischen Zeichen angepriesen. Hier zerfällt nicht nur die Erinnerung an das Zeitalter Mao Zedongs, sondern bereits die visuellen Überreste der Reformpolitik Deng Xiaopings. Gleiches gilt für die Erinnerung an die ehemaligen Lagerbewohner. Beim zweiten Besuch der Regisseurin waren die meisten Überlebenden des Lagers bereits verstorben. Die Zeitzeugen werden stetig weniger. Es erfordert viel Mut, in der gegenwärtigen Situation an die ebenso turbulente wie wirkmächtige Epoche maoistischer Herrschaft zu erinnern, da viele Facetten damaliger Herrschaftsstrategien in der Tagespolitik wieder erkennbar werden. Dieser gelungene Kurzfilm bietet viel Reflexionsmaterial und man würde sich wünschen, dass er nicht zuletzt ein junges chinesisches Publikum dazu anregt, sich kritisch mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.

Zitation

Daniel Leese, Guochang . Fragmentarische Erinnerungen an das Aufwachsen in einem vormaligen chinesischen Arbeitslager, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/guochang