In den zerstörten deutschen Städten nach dem Zweiten Weltkrieg erkrankten zehntausende Menschen an Diphterie, Typhus, Ruhr, Tuberkulose und – nicht zu vergessen – Syphilis und Gonorrhö. Die Zahlen der registrierten Erkrankungen waren um ein Vielfaches höher als die aktuellen Zahlen der Corona-Patient*innen.

Aus meinem Küchenfenster sehe ich menschenleere Straßen und geschlossene Kneipen, wo hier sonst immer so viel los ist. Man könnte denken, das sei der Weltuntergang. Um sich zu vergewissern, dass dies nicht der Fall ist, lohnt sich ein Blick in die Geschichte – schließlich ist die Corona-Pandemie nicht der erste Ausbruch einer Infektionskrankheit. In den Medien wird sie oft mit der Spanischen Grippe verglichen. Dafür spricht der Ausmaß der damaligen Pandemie, aber auch die Bedeutung eines runden Jahrestages, denn die letzten Patient*innen der Spanischen Grippe wurden vor 100 Jahren behandelt. Weniger präsent im kollektiven Gedächtnis ist hingegen die epidemische Situation unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg.

Die Zahlen

Epidemien werden mithilfe von Zahlen erklärt: Jeden Tag bringt das Robert Koch-Institut neue Daten zu den Erkrankungen. Mathematische Begriffe wie ‚exponentielles Wachstum‘ gehören plötzlich zur Alltagssprache. Die alten statistischen Jahrbücher liefern hingegen Stoff für Diskussionen über vergangene Epidemien. Zum Zwecke der Übersichtlichkeit schauen wir uns die Zahlen alleine für Berlin an: Am Abend, an dem dieser Text geschrieben wurde, sind dort 2.300 Corona-Fälle gemeldet, was einen Anteil von 0,06% der Berliner Bevölkerung ausmacht. Am Ende des Jahres 1945 waren ungefähr 0,5% der Berliner*innen von den schweren Krankheiten Ruhr und Typhus betroffen – fast das zehnfache der heutigen Corona-Infektionen, wobei wir sowohl damals als heute nur von gemeldeten Fällen sprechen.[1] In den darauffolgenden Jahren hat sich die Situation schrittweise verbessert, bis die Anzahl der Erkrankungen im Jahr 1949 auf das Vorkriegsniveau sank. Der wichtigste Grund für den Rückgang der Zahlen war der Wideraufbau der städtischen Wasser- und Kanalisationsinfrastruktur, denn Ruhr und Typhus verbreiten sich über schmutziges Wasser und mangelnde Hygiene. Die am häufigsten gemeldeten Infektionskrankheiten im ersten Nachkriegsjahr waren jedoch: Syphilis und Gonorrhö: 1,5% der Berliner*innen waren mit einer der beiden Geschlechtskrankheiten infiziert. Bis 1949 nahm die Zahl der Infektionen um ca. 60% ab.

Atemwegserkrankungen, die sich über Tröpfcheninfektionen übertragen, hatten indes einen anderen Verlauf. In der zweiten Hälfte des Jahres 1945 erkrankten 0,35% der Berliner*innen an Diphterie, 1946 erhöhte sich die Anzahl auf 0,5% und sank danach bis 1948 auf 0,12%, was der Situation in der Vorkriegszeit entsprach. Wesentlich dramatischer sahen die Statistiken der Tuberkuloseerkrankungen aus: von 0,5% im Jahr 1946, über 0,8% im Jahr 1947 auf 1,2% in den Jahren 1948 und 1949. Praktisch bedeutete dies, dass in jedem überfüllten S-Bahnwaggon mindestens eine Person mitfuhr, die potentiell infektiös war. Und mit jedem Jahr wurden es mehr anstatt weniger. Ähnlich entwickelte sich die Lage in anderen, ostdeutschen wie westdeutschen, Städten – dem Erreger war es letztendlich egal, in welchem politischen System er sich ausbreitete. Ein Stuttgarter Beamter prognostizierte im Jahr 1948: „Geht die Ausbreitung der Tuberkulose so weiter, werden in Deutschland im Jahre 1950 gut 2,2 Millionen Menschen an Tuberkulose schwer erkrankt sein“[2].

Medizinische Maßnahmen

In jeder der vier Besatzungszonen war das Gesundheitswesen anders organisiert.[3] Generell jedoch verteilte sich die Verantwortung für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten auf die alliierten Besatzungsmächte und die zivilen, deutschen Behörden. Theoretisch war es in der frühen Nachkriegszeit möglich die Krankheiten medizinisch in den Griff zu bekommen: Impfungen gegen Typhus, Diphterie und Tuberkulose waren bereits bekannt und Penicillin – das erste Antibiotikum – war die neue ‚Wunderwaffe‘ der Infektionsmedizin. In Berlin wurde bereits im Mai 1945 flächendeckend gegen Typhus geimpft, Kinder bekamen eine Impfung gegen Diphterie. Das größte Problem bildeten nach wie vor Geschlechtskrankheiten und Tuberkulose.

Die Identifizierung von Kranken gehörte zu den wichtigsten Maßnahmen in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Die drastischsten Mitteln wurden im Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten eingesetzt: Vor allem in der sowjetischen Besatzungszone holte die Polizei Frauen, die sich in der Öffentlichkeit aufhielten, zu Zwangsuntersuchungen ab. Im Kampf gegen Syphilis und Gonorrhö ging es schließlich nicht nur um die Gesundheit sondern auch um Fragen der Moral. Für die Diagnostik der Tuberkulose waren spezielle Fürsorgestellen verantwortlich, von denen sich mindestens eine in jedem Berliner Bezirk befand. Obwohl es anfangs an allem mangelte: an Räumlichkeiten, Ärzt*innen und Röntgengeräten, wurden bereits in der zweiten Jahreshälfte 1945 ungefähr 100.000 Personen in ganz Berlin geröntgt. In dem darauffolgenden Jahr verdoppelte sich die Zahl. Zusätzlich führten allein im Jahr 1946 gerade mal 39 Ärzt*innen, von denen 23 ehrenamtlich arbeiteten, knapp 230.000 Untersuchungen und 70.000 Hausbesuche durch. Pro Ärzt*in und Arbeitstag kommt man auf ähnliche Ergebnisse wie die Zahl der Corona-Tests, die heute in Berlin durgeführt werden – allerdings sprechen wir in der Nachkriegszeit über Maßnahmen, die über Jahre fortgesetzt wurden.

Aufklärungskampagnen

Ein großer Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart liegt in der Tatsache begründet, dass alle genannten Krankheiten schon aus der Kriegs- und Vorkriegszeiten bekannt waren. Die letzten vergleichbaren Epidemien lagen gerade einmal 25 Jahre zurück. Weil einige Menschen immun waren, breiteten sich die Infektionskrankheiten langsamer aus und verursachten kaum Panik. Hamsterkäufe waren in der extremen Mangelwirtschaft der Nachkriegsjahre nicht möglich und Toilettenpapier ohnehin nicht vorhanden.

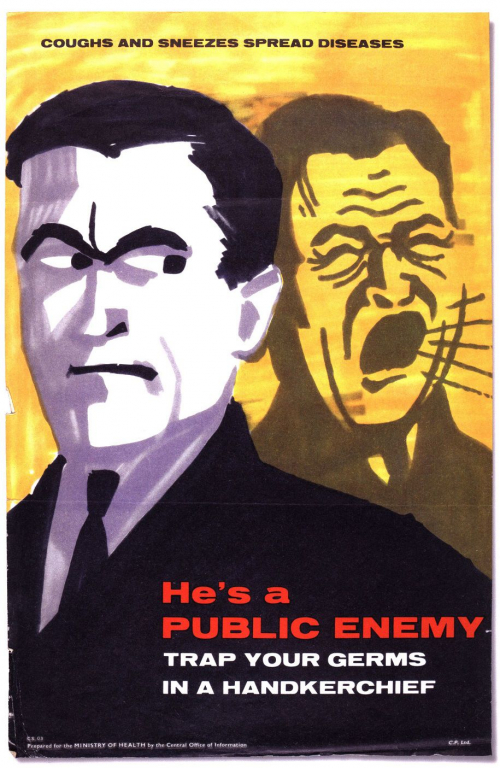

Trotz dieser vergleichsweise gelassenen Atmosphäre organisierten die von den Besatzungsmächten beauftragten Gesundheitsämter groß angelegte Aufklärungskampagnen.[4] Über die Wochenschauen, Welt im Film (West) und Der Augenzeuge (Ost), wurden in den Kinos zahlreiche Aufklärungsfilme gezeigt. An öffentlichen Orten hingen Plakate, die über die Krankheitssymptome aufklärten und an die Hygienemaßnahmen erinnerten. In Schulen, Arztpraxen und Gesundheitsämtern wurden Broschüren verteilt, deren Auflagen – trotz der allgemeinen Papierknappheit – in hunderttausenden gezählt wurden. Wo es an Kapazitäten fehlte, wurde auf Restposten aus der Kriegszeit zugegriffen. So bedienten sich die Briten gelegentlich der Aufklärungsmaterialien, die sie ursprünglich für ihre eigene Bevölkerung entworfen haben.

Die intensivsten Kampagnen wurden in der sowjetischen Besatzungszone durchgeführt. Neben den erwähnten Maßnahmen veranstaltete das Deutsche Hygiene Museum in Dresden Aufklärungsausstellungen, die zunächst in Dresden und anschließend – ganz oder in Teilen – in dutzenden ostdeutschen Städten präsentiert wurden. In Berlin wurde zu diesem Zweck ein Pavillon neben dem Bahnhof Friedrichstraße eingerichtet. Die erste Nachkriegsausstellung des Museums, bereits 1946 fertiggestellt, widmete sich den Geschlechtskrankheiten; die zweite – ein Jahr später – trug den Titel „Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung“ und befasste sich hauptsächlich mit Infektionskrankheiten. Auf großformatigen Tafeln und mithilfe von realistischen Wachsmoulagen wurden Symptome, Ansteckungswege, Vorbeugungsmaßnahmen, Therapie- und Heilungschancen erklärt. Das Museum schöpfte dabei aus den Erfahrungen, die es seit seiner Gründung 1912 gesammelt hatte und – soweit keine Aktualisierungen des medizinischen Wissens notwendig waren – setzte man Exponate aus der Vorkriegszeit ein. Nicht wenige davon stammten aus der NS-Zeit.

Während die Zentralverwaltung für das Gesundheitswesen in der sowjetischen Besatzungszone positive Botschaften verbreitete, wonach das Gesundheitswesen funktionsfähig und die Infektionskrankheiten heilbar wären, sendeten die Amerikaner eher beängstigte Signale. Der Historikerin Dagmar Ellebrock zufolge sollte die so erzeugte Angst zur Effektivität der Disziplinierungsmaßnahmen beitragen. Eine Gesellschaft, die sich vor Krankheiten fürchtet, sei demnach leichter zu kontrollieren und zeigt, nach erfolgreicher Bekämpfung der Seuchen, den Verantwortlichen ihre Dankbarkeit. Da eine Besserung der Situation dank Impfungen und Penicillin durchaus vorhersehbar war, konnten sich die Amerikaner darauf verlassen, dass sie bald als Befreier und Beschützer gefeiert werden würden.

Die Folgen

Die Erfahrungen aus der Nachkriegszeit lassen sowohl gute als schlechte Deutungen zu. Gut ist, dass selbst die furchtbarsten Epidemien, die unter schlimmsten infrastrukturellen Bedingungen ausbrechen, irgendwann enden. Die Kombination medizinischer Maßnahmen und aufgezwungener Verhaltensregeln bringt gute Resultate, wenngleich nicht von heute auf morgen. In Berlin hat es ungefähr fünf Jahre gedauert, bis die epidemische Situation den Stand der Vorkriegszeit erreichte. Die schlechte Nachricht ist, dass Krankheiten sich leicht politisch missbrauchen lassen. Sowohl autoritäre Systeme als auch Demokratien instrumentalisieren Mikroben, um Eingriffe in gesellschaftliche Ordnungen vorzunehmen. Die Folgen sind mitunter nachhaltiger als der gesundheitliche Schaden, den die Infektionen anrichten.

[1] Epidemiologisch korrekt sollten die Daten entweder in absoluten Zahlen oder als Zahl der Erkrankungen per 10.000 Einwohner angegeben werden. Aus Gründen der Lesbarkeit rechne ich sie in Prozente um. Berechnet auf der Grundlage der Statistischen Jahrbücher „Berlin in Zahlen“ 1946/1947 – 1948/1949,

[2] Zit. n. Dagmar Ellerbrock: „Healing Democracy” – Demokratie als Heilmittel. Gesundheit, Krankheit und Politik in der amerikanischen Besatzungszone 1945 – 1949, Bonn: Dietz 2004, S. 374.

[3] Zur Organisation des Gesundheitswesens in Berlin siehe: Melanie Arndt: Gesundheitspolitik im geteilten Berlin 1948 bis 1961, Köln u.a.: Böhlau, 2009.

[4] Zu den Aufklärungskampagnen siehe: Magdalena Saryusz-Wolska, Anna Labentz: Bilder der Normalisierung. Gesundheit, Ernährung und Haushalt in der visuellen Kultur Deutschlands, 1945–1948, Bielefeld: Transcript 2017, S. 85–169.

Zitation

Magdalena Saryusz-Wolska, Mikroben in Ruinen. Infektionskrankheiten und Epidemien in der Nachkriegszeit, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/mikroben-ruinen