Er ist einer der bedeutendsten Sozialhistoriker in Deutschland. Jürgen Kocka (Jg. 1941) beeinflusste die Geschichtswissenschaft seit den 1970er-Jahren maßgeblich und gilt zusammen mit Hans-Ulrich Wehler (1931-2014) als Begründer der „Bielefelder Schule“, die für eine Historische Sozialwissenschaft eintrat. Mit gerade 32 Jahren war Kocka 1973 an die nur wenige Jahre zuvor gegründete (Reform-)Universität Bielefeld berufen worden. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2009 war er Professor für die Geschichte der industriellen Welt an der Freien Universität Berlin. Seit 1992 baute er als Leiter den Forschungsschwerpunkt Zeithistorische Studien in Potsdam auf, aus dem das heutige Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam hervorging. Außerdem war er Präsident des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung sowie Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 1975 gründete er die Zeitschrift Geschichte und Gesellschaft, die er bis 2008 mitherausgab. Für sein Wirken ist er vielfach ausgezeichnet worden, u. a. mit dem Leibniz-Preis der DFG, dem Historikerpreis der Stadt Bochum, dem Internationalen Holberg-Gedenkpreis und dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.

Jürgen Kocka hat etliche Bücher zur Geschichte der Arbeit und der kapitalistischen Klassengesellschaft, zu Arbeitermilieu und Bürgertum usw. im 19. und 20. Jahrhundert veröffentlicht und unzählige Artikel in Sammelbänden und Fachzeitschriften verfasst.

Anlässlich des Inkrafttretens der Reichsverfassung Bismarcks am 16. April 1871 sprach Yves Müller mit Jürgen Kocka über die Geschichte Preußens und des Kaiserreichs, die Demokratisierung in Deutschland, über unser Verhältnis zur Nation und aktuelle Tendenzen der Geschichtsschreibung. Das Interview bildet den Auftakt zu einem z|o-Themenschwerpunkt zur Erinnerungs- und Rezeptionsgeschichte Preußens und des Kaiserreichs, der fortlaufend ergänzt wird.

Yves Müller: Sie haben sich in ihren zahlreichen Büchern mit der Geschichte der Arbeit und der sozialen Klassen im 19. Jahrhundert während der Zeit der Industrialisierung und im Ersten Weltkrieg beschäftigt. Welchen Platz nimmt Preußen in ihren Überlegungen ein?

Jürgen Kocka: Meine erste größere Rezension habe ich als wissenschaftlicher Assistent, – so hieß das noch in den frühen 1970er-Jahren – über „Preußen zwischen Reform und Revolution“ von Reinhart Koselleck veröffentlicht[1], die eindrucksvolle Habilitationsschrift eines Autors, der sich manchmal selbst als Preuße vorstellte. Meine Dissertation handelte von Kapitalismus und Bürokratie in den Berliner Siemens-Werken im 19. Jahrhundert[2], also von einem sehr preußischen Unternehmen. Wie andere Historiker meiner Generation habe ich mich immer wieder mit der Frage beschäftigt, ob es einen deutschen Sonderweg gab, der miterklärt, warum Deutschland in der Krise zwischen den Weltkriegen anders als seine west- und nordeuropäischen Nachbarn faschistisch pervertierte. Dabei stieß man ständig auf Preußen: auf die „Pseudodemokratisierung der Rittergutsbesitzerklasse“ (Hans Rosenberg)[3]; auf die Härte dieses Militär- und Beamtenstaats, der einen deutschen Nationalstaat in drei Kriegen zustande bekam; aber auch auf ein Preußen, das unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Otto Braun der braunen Flut bis 1932 standhielt, länger als die meisten anderen deutschen Länder, wenn auch letztlich vergeblich.

Müller: Ist damit das letzte Wort über Preußen gesprochen?

Wer heute das 19. Jahrhundert in Deutschland bilanziert, stößt dauernd auf Preußen, oft auch auf seine Fortschrittlichkeit. Man denke nur an Berlin als eine Hauptstadt der Wissenschaft von den Humboldt-Brüdern bis zur Großtat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften von 1911, die Nobelpreisträger in großer Zahl hervorbrachte, bevor sie sich später durch Kooperation mit den Nazis diskreditierte. Also ja, Preußen war und ist zentral, auch in der Sozialgeschichte: ambivalent, herausfordernd und im Grunde weiter umstritten. Dem eher versöhnlichen und sehr populären Preußen-Buch von Christopher Clark hat kürzlich Hartwin Spenkuch eine viel kritischere Gesamtgeschichte Preußens entgegengestellt.[4] Der Streit ist nur noch nicht ausgetragen.

Müller: Der Reichstag, die Sozialgesetzgebung, der Föderalismus – es gibt einige für die Bundesrepublik selbstverständliche Institutionen und Errungenschaften, die ihre Wurzeln im Deutschen Reich haben. Liegt in dem historischen Ort des Kaiserreiches der Ursprung unserer Demokratie?

Kocka: Nein. Wer nach den Ursprüngen der Demokratie in Deutschland sucht, muss auf die radikalen Handwerksgesellen, Politiker und Literaten des Vormärz blicken, die sich zum Beispiel auf dem Hambacher Fest von 1832 trafen, auf die Revolution von 1848/49, obwohl sie besiegt wurde, auf den Aufstieg der sozialdemokratischen Handwerker-und Arbeiterbewegung seitdem auch auf die starke Tradition früh entwickelter Selbstverwaltung in den deutschen Städten. Der nächste große Demokratisierungsschub kam mit der Revolution von 1918/19 und der Weimarer Republik.

Im Vergleich dazu war das Kaiserreich von 1871 autoritär und undemokratisch, obwohl viel moderner, als es lange dargestellt worden ist. Man denke nur an die großen Fortschritte in den Wissenschaften, an die künstlerische Avantgarde, an spektakuläre Neuerungen in Technik und Verkehr, an die Pluralisierung des städtischen Lebens, die lebendige Öffentlichkeit und die Presse, die riesige Zahl selbst organisierter Vereine an den Manager-Kapitalismus, der in Deutschland früher avancierte als irgendwo sonst in Europa. Sehr modern war in jener Phase des Hochimperialismus auch der Populismus auf Seiten der Rechten, kräftig vermischt mit extremem Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus.

Müller: Und auf welcher Klaviatur spielte der Reichskanzler Otto von Bismarck?

Kocka: Die von ihm meisterhaft dirigierte Reichsgründung – nach drei Kriegen – war ein Kompromiss zwischen preußischer Machtpolitik, den Interessen der fest etablierten deutschen Einzelstaaten und der bürgerlich geprägten liberalen Bewegung. Die Reichsverfassung von 1871 spiegelte diesen Kompromiss. Aber da war auch – früher als anderswo – das allgemeine gleiche Männerwahlrecht, das der Reichskanzler für den Reichstag durchgesetzt hatte, um der starken liberalen Partei das Wasser abzugraben. Denn er glaubte, das Volk werde konservativ und regierungstreu wählen. Den Aufstieg der fundamentaloppositionellen sozialdemokratischen Massenbewegung antizipierte er nicht, – so wenig er ihn später verhindern konnte. Die drei großen staatlichen Sozialversicherungen stellten eine bahnbrechende Innovation dar. Bismarck setzte sie als Mittel zur inneren Stabilisierung des neu gegründeten Reiches durch, sie kamen ganz anders zustande als von ihm geplant. Eben deshalb waren sie so zukunftsträchtig.

Müller: Also muss man eher von demokratischen Frühformen trotz Kaiserreich sprechen?

Kocka: Nun, das Reichstagswahlrecht war, wenngleich nur für die männliche Hälfte der erwachsenen Bevölkerung gültig, für die Zeit sehr demokratisch, und es wirkte mobilisierend: in den Wahlkämpfen, auf die Parteien in der Öffentlichkeit. Es entstand früh ein „politischer Massenmarkt“, wie Hans Rosenberg es formuliert hat. Und der Reichstag gewann mit der Zeit an Einfluss. Für die Verabschiedung von Gesetzen musste sich schließlich jede Reichsregierung parlamentarische Mehrheiten suchen. Trotzdem: Eine konsequente Parlamentarisierung blieb aus, das Parlament war letztlich schwach, es konnte die Regierung weder einsetzen noch kontrollieren oder abwählen. Es gab eine mächtige Erste Kammer, den Bundesrat, durch den starke Einzelstaaten wie Preußen und Sachsen viel Einfluss ausübten; sie aber verteidigten ihr extrem ungleiches Wahlrecht mit Zähnen und Klauen gegen alle Proteste. Der Föderalismus war damals keine Stütze der Demokratie, im Gegenteil. Tiefgreifende Klassenunterschiede durchfurchten das Leben, in der politischen Kultur blieben illiberale Traditionen stark und gewannen weiter an Kraft, der Staat war ein Obrigkeitsstaat mit starken bürokratischen Traditionen und viel Militarismus. Auch wenn man sich darüber ärgert: wirtschaftliche und gesellschaftliche Modernisierung sind auch ohne Demokratisierung möglich. Das gilt heute ebenso.

Müller: Letztlich kommt man aus dem Fremdeln mit dem Kaiserreich nicht heraus, so scheint es. Wie würden sie das Verhältnis zum ersten deutschen Nationalstaat beschreiben? Woran liegt diese Distanz?

Kocka: Ich war auch erstaunt, wie wenig öffentliche Aufmerksamkeit zuletzt dem 150. Jahrestag der Gründung des deutschen Nationalstaats im Januar 1871 geschenkt wurde. In jener Zeit selbst gab es kein Ereignis, das die öffentlichen Emotionen der Deutschen stärker bewegt hätte. Die deutsche Einigung unter preußischer Hegemonie, der Sieg im Krieg gegen Frankreich, die Errichtung des Kaiserreichs mit seiner Verfassung – dieses Bündel zusammengehöriger Begebenheiten galt noch 1899 den an einer Umfrage teilnehmenden Leser*innen einer großen Berliner Illustrierten unbestritten als größtes historisches Ereignis des Jahrhunderts und grundsätzlicher noch der deutschen Geschichte überhaupt. Fürst Bismarck, der Reichsgründer, wurde als der größte Staatsmann des Jahrhunderts gefeiert.

Müller: Aber es gab auch Kritik unter den Zeitgenossen.

Kocka: Ja, vor allem am Anfang. Süddeutsche beklagten den „kleindeutschen“ Zuschnitt der Nationalstaatsgründung und den damit verbundenen Ausschluss der Deutschen in der Habsburger Monarchie; die politische Linke kritisierte den wenig demokratischen Charakter der Reichsgründung, die sie zwar ebenso gewollt hatte, aber ganz anders, nämlich demokratischer, nach der Art der Revolution von 1848/49. Viele Katholiken konnten diesen protestantisch gepolten Staat nur schwer ihren eigenen nennen, von dessen Regierung sie überdies im „Kulturkampf“ diskriminiert und zur Seite gedrängt wurden, nicht zuletzt aufgrund ihrer übernationalen Loyalitäten zur römischen Kirche. Große Teile der ländlichen und städtischen Unterschicht fremdelten oder blieben indifferent. Die größte Organisation der Arbeiterschaft, die Sozialistische, dann Sozialdemokratische Partei, hatte ihre grundsätzliche Systemopposition unmissverständlich klar gemacht, ihre Führer wurden als „vaterlandslose Gesellen“ attackiert und saßen zum Zeitpunkt der Proklamation des Kaiserreichs im Gefängnis.

Müller: Das änderte sich. Hatte das Kaiserreich nicht auch eine enorme Integrationskraft?

Kocka: 1914, bei Beginn des Ersten Weltkriegs, zeigte sich, dass dieser nur gut vier Jahrzehnte alte Nationalstaat mit wenigen Ausnahmen breite und elementare Zustimmung errungen hatte. Die meisten Deutschen identifizierten sich jetzt mit dem Reich als ihrem Vaterland, wenn auch nicht ohne Vorbehalte und Veränderungsforderungen. Auch in der Weimarer Republik wurde der Versailler Friedensvertrag, der dem Reich die alleinige Kriegsschuld zugesprochen, den Deutschen große Lasten und Beschränkungen aufgebürdet und das Reichsgebiet empfindlich amputiert hatte, über Partei- und Schichtgrenzen hinweg mit wenigen Ausnahmen als Schmach empfunden und abgelehnt: Ausdruck der Identifikation mit dem Reich auch noch nach seiner Demokratisierung als Republik.

Erst in den letzten Jahrzehnten haben wir uns daran gewöhnt, das Kaiserreich als etwas sehr Fremdes zu empfinden, das uns nur wenig angeht, – falls wir es überhaupt in den Blick nehmen. Für diese Entfremdung in der Erinnerung sind der verhängnisvolle Missbrauch und damit die tiefe Diskreditierung von Nationalbewusstsein und Nationalismus durch den Nationalsozialismus mitverantwortlich; wohl auch die Erfahrung von vier Jahrzehnten Teilung, die gelehrt hat, dass man auch ohne Nationalstaat zivilisiert leben kann; vor allem aber die gründliche Demokratisierung unserer eigenen Normen, Praktiken und Gewohnheiten. Daran gemessen erscheinen uns die Strukturen, die Selbstdarstellung, die Symbolik des Kaiserreichs als ungeheuer fremd, ja exotisch oder abstoßend. Man sehe sich nur einmal Anton von Werners berühmtes Gemälde von der Kaiserproklamation im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles am 18. Januar 1871 unter diesem Gesichtspunkt an: die Selbstdarstellung des neuen Reichs als Fürstenbund mit vielen Uniformen und militärischem Zeremoniell, fast ohne Zivilpersonen, durchweg nur Männer, das Staatsvolk ganz abwesend. Aber Vorsicht vor schnellen Urteilen, immerhin hat dieser Nationalstaat die tiefsten Brüche und 150 Jahre überlebt. In stark veränderter und reduzierter Gestalt existiert er noch heute. In den letzten drei Jahrzehnten wurde klar, dass der Nationalstaat nirgends zum alten Eisen der Geschichte gehört.

Müller: Aktuell wird angesichts der 150sten Jährung der Proklamation des Kaiserreichs über die Demokratisierungs- und Modernisierungseffekte in der Zeit des Wilhelminismus diskutiert? Hedwig Richter kritisiert, dass die „Exotisierung“ des Kaiserreichs den Blick verstellt hat. Unter Wilhelm II. war Deutschland nicht nur Pickelhaube und Militarismus. Es handelte sich auch um eine Zeit der Emanzipation und des Aufbruchs. Eckart Conze hält dagegen, in dem er die „Schatten des Kaiserreichs“, so der Titel seines zuletzt erschienenen Buchs, hervorhebt.[5]

Kocka: Man muss verstehen, dass die Gründung des Kaiserreichs ein Kompromiss war, zwischen auch militärisch durchgesetzter preußischer Machtpolitik und der damals sehr starken, vor allem im Bürgertum verwurzelten liberalen Bewegung. Die Reichsverfassung von 1871 wurde nicht nur von der Linken, sondern auch von der Mehrheit der Konservativen abgelehnt, denen sie zu antitraditional und zu liberal war. Man muss akzeptieren, dass der Staat des Kaiserreichs eben beides war: einerseits ein autoritärer Militär-und Beamtenstaat, der den alten Eliten viel Macht und Maßgeblichkeit beließ, Untertanen-Mentalität beförderte und aggressiven Nationalismus züchtete, bis in den großen Krieg hinein; und andererseits das Gehäuse für wirtschaftlichen Aufstieg und Überwindung der Armut, für raschen gesellschaftlichen und kulturellen Wandel für Aufbruch und Emanzipation. Die neuere Forschung hat sehr viel Neues über den zweiten Aspekt herausgearbeitet und verliert dabei manchmal den ersten aus dem Blick. Dabei ist das konfliktreiche Zusammenspiel der beiden Seiten des Kaiserreichs aus heutiger Sicht das eigentlich Spannende. Sie standen nicht nur gegeneinander, sondern sie beförderten sich auch gegenseitig. Diese durch und durch irritierende Einsicht darf man nicht verdrängen. Keine der beiden Seiten darf zugunsten der anderen wegnivelliert werden.

Müller: Wird hier aber lediglich die alte Debatte um den „deutschen Sonderweg“ wieder aufgeführt?

Kocka: Um die These vom „deutschen Sonderweg“ ist es still geworden, übrigens wurde das Wort immer mehr von den Kritikern als von den Vertretern der von ihm bezeichneten Sichtweise benutzt. Aber das zentrale Anliegen der Vertreter der alten Sonderweg-Sicht bleibt voll berechtigt, und viele der aus dieser Sicht erarbeiteten Ergebnisse behalten ihre Gültigkeit. Zur Erinnerung: Wer als ernsthafter Historiker nach einem deutschen Sonderweg in die Moderne fahndete, versuchte damit langfristig wirksame Faktoren zu identifizieren, die in Deutschland anders als bei seinen westlichen Nachbarn existierten und dazu beitrugen, dass Deutschland in der großen Wirtschafts- und Politikkrise der Zwischenkriegszeit zu einer besonders radikalen totalitären faschistischen Diktatur mutierte. Die verschiedensten Faktoren – vom zu schwachen Bürgertum bis zur verspäteten Nation – wurden für diese Entwicklung mitverantwortlich gemacht. Viele dieser Faktoren wurden von der vergleichenden Forschung der letzten Jahrzehnte – Forschung übrigens, die oft von der Sonderwegsthese angestoßen worden war, – widerlegt, so etwa die Annahme, dass in Deutschland die „Feudalisierung“ des Großbürgertums besonders ausgeprägt gewesen sei; in Wirklichkeit war die Verschmelzung bürgerlicher und adliger Eliten in Frankreich und England noch ausgeprägter als bei uns. Die methodischen Prämissen der Sonderwegsthese wurden mit guten Gründen kritisiert.

Müller: Die Unterdrückung der Arbeiterbewegung oder auch die Ausgrenzung von Juden findet in der aktuellen Diskussion relativ wenig Beachtung. Inwiefern besteht hier die Gefahr einer nationalistischen Indienstnahme der vermeintlich positiven Seiten der deutschen Vergangenheit?

Kocka: Das Interesse an der Geschichte der Arbeiterbewegung ist stark geschrumpft. Nicht nur die Phase ihrer Unterdrückung durch die (Anti-)Sozialistengesetze Bismarcks 1878-90 verdient Aufmerksamkeit, sondern auch die großen Leistungen der sozialistisch-sozialdemokratischen ebenso wie der christlichen Arbeiterbewegungen, und zwar nicht nur ihre Leistungen für die Arbeiter, sondern auch für die Gestaltung der Demokratie und des Sozialstaats in Deutschland vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik. In beunruhigender Weise ist Antisemitismus in Deutschland wieder erstarkt. Aber es ist nicht nur deshalb wichtig, die Geschichte der Juden – aber nicht nur ihre Ausgrenzung und Verfolgung! – als wichtigen und produktiven Teil der deutschen und europäischen Geschichte – nicht als separates Thema – zu untersuchen und präsent zu halten.

Müller: Und der Kolonialismus?

Kocka: Die deutsche Kolonialpolitik begann spät (in den 1880er-Jahren) und endete früh, nämlich im Ersten Weltkrieg. In sehr kurzer Zeit errichtete Deutschland das flächenmäßig drittgrößte Übersee-Imperium der damaligen Zeit, gleich hinter den Weltreichen Großbritanniens und Frankreichs. Mit drei großen Kolonialkriegen hatte das Reich überdies seinen Anteil an der sehr oft gewalttätigen europäischen Unterwerfung der Welt. Es ist zu begrüßen, dass der Kolonialismus des Kaiserreichs in der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft intensiv behandelt wird, viel mehr als noch vor einigen Jahrzehnten. Die derzeitigen Debatten über Rassismus und über die Rückgabe von archäologischen und kunsthistorischen Museumsstücken an die Herkunftsländer, die als Kolonien unterworfen und ausgebeutet waren, sichert dem Thema auch in der Öffentlichkeit gespannte Aufmerksamkeit. Es dürfte den ohnehin verzwickten Aufbau des Humboldt Forums im neu aufgebauten Hohenzollern-Schloss weiter belasten.

Müller: Sehen Sie weitere neue Erkenntnisse in der aktuellen Forschung?

Kocka: Ja, durchaus, zum Beispiel in der Geschlechtergeschichte und in der Untersuchung kulturhistorischer Entwicklungen, vor allem auch bei den vielversprechenden Versuchen, die Geschichte des Kaiserreichs aus globalgeschichtlicher Sicht neu einzuordnen. Die Erkenntnisinteressen haben sich verschoben. Heute dominieren andere Sorgen – vor der Klimakrise und der möglichen menschlichen Selbstzerstörung im Anthropozän – und andere Fragestellungen, eher im kulturhistorischen Umkreis oder durch postkoloniale und identitätspolitische In-Themen geleitet. Da tritt die bohrende Frage nach den langfristigen Ursachen oder Bedingungen des deutschen Wegs in die nationalsozialistische Katastrophe ein Stück weit in den Hintergrund. Ich sehe das als Teil des generationellen Wandels und als verständliche Antwort auf den sich wandelnden Zeitgeist, sehe es aber doch auch als Verlust. Solche Erkenntnis- und Erinnerungsverluste gibt es in der Geschichte immer wieder. Nicht immer sind die neuesten Bücher über ein wichtiges Thema besser als die alten. Weiterhin erscheint mir eine umfassende Würdigung des Kaiserreichs als defizitär, wenn sie nicht reflektiert und mindestens indirekt verständlich macht, dass keine anderthalb Jahrzehnte nach seinem Ende eine extrem undemokratische, illiberale, menschenverachtende Diktatur an die Macht kam. Natürlich wird man diese Entwicklung nicht als notwendige Folge der Kaiserreich-Geschichte verstehen dürfen. Die Auswirkungen von Weltkrieg und deutscher Niederlage sind kaum zu überschätzen. Viel anderes musste hinzukommen, bevor es zu diesem Absturz kam. Aber grundsätzliche Bedingungen der Möglichkeit dieser Perversion und sie fördernde Faktoren waren langfristiger Natur.

Müller: Aber gibt es vielleicht doch diese Kontinuitätslinie von 1870/71 nach 1933, die auf der unheilvollen Allianz von Moderne und Reaktion fußt? Wie ließe sich das Verhältnis des ersten deutschen Nationalstaates zur ersten deutschen Demokratie und schließlich zu deren Untergang auf den Punkt bringen?

Kocka: Einigermaßen demokratisch wurde Deutschland erst, als das Kaiserreich zerbrach: im Krieg, in der Revolution 1918/19 und mit dem Übergang zur Weimarer Republik. Der Krieg bürdete der Bevölkerung an der Front und in der Heimat die drückendsten Zumutungen und existenziellsten Opfer auf. Diese krisenhafte Demokratisierung der Pflichten führte dazu, dass in der Bevölkerung die Erwartung einer durchgreifenden Demokratisierung der Rechte gewissermaßen als Kompensation mächtig anschwoll. Wer wollte gegenüber den aus dem Feld zurückkehrenden Soldaten und der von Entbehrungen gezeichneten Zivilbevölkerung ernsthaft die Fortexistenz des seit Langem als illegitim angegriffenen, aber bis dato in Preußen starr verteidigten Drei-Klassen-Wahlrechts (nur für Männer) rechtfertigen? Der die Zivilbevölkerung voll einbeziehende Krieg wirkte als Antrieb zur Demokratisierung. Die Revolution war eine demokratische Massenmobilisierung sondergleichen, auch wenn sie von den Institutionen und Eliten des Kaiserreichs mehr intakt ließ, als die radikaleren Revolutionäre forderten und wahrscheinlich möglich gewesen wäre. Die wenig ruhmreiche Abdankung des Kaisers, der Übergang zur Republik, die demokratischen Wahlen zur Nationalversammlung und den Parlamenten erstmals mit vollem Frauenwahlrecht, die konsequente Parlamentarisierung des Regierungssystems, der rasante Ausbau des Sozialstaates (wohl über die Leistungskraft der Republik und ihrer tief erschütterten Wirtschaft hinaus) – das waren entschiedene Schritte zur Demokratisierung von Staat und Gesellschaft. Vieles aus dem Kaiserreich lebte zwar weiter und erschwerte den Erfolg der neuen Demokratie: die Lasten des Kriegs und des Friedensdiktats der Sieger, die Demokratiefeindschaft großer Teile der weiter einflussreichen Eliten, die fehlende parlamentarische Einübung der Parteien. Es gab diese belastende Kontinuität. Aber sie determinierte nicht das spätere Scheitern der Weimarer Republik. Deren Entwicklung hätte, so scheint es in der Rückschau, auch ganz anders verlaufen können, selbst noch im Krisenjahr 1932. Von einer unumstößlichen Kontinuitätslinie vom Kaiserreich bis 1933 kann keine Rede sein.

Müller: Kommen wir von den zeitlichen Linien zu den Himmelsrichtungen. Hedwig Richter weist auch darauf hin, dass Deutschland schon immer Teil des Westens gewesen sei. Stimmt das? Und wo bleibt da der Osten?

Kocka: Auch die europäische Welt lässt sich nicht säuberlich in West und Ost unterteilen. Aber es war wohl der Verleger Wolf Jobst Siedler, der argumentierte, dass Stalin das Gesicht Deutschlands gewaltsam von Osten nach Westen gedreht habe: territorial, politisch und kulturell.[6] Es macht keinen Sinn, die Geschichte Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik als „langen Weg nach Westen“ (Heinrich August Winkler)[7] zu beschreiben. Und im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland waren die westlichen Großmächte und die östliche Vormacht vereint. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Bundesrepublik nach einigen inneren Auseinandersetzungen in der Adenauer-Zeit resolut die Chance war, von der vorbehaltlosen Zugehörigkeit zum westlichen Bündnis und zur westlichen politischen Kultur zu profitieren – vor allem in der Epoche des Kalten Kriegs, die durch klare West-Ost-Unterschiede definiert war. Diese Grundentscheidung wurde durch die Zäsur von 1989/90 nicht revidiert. Auch Gorbatschow akzeptierte sie zu unserer großen Überraschung. Doch gegenwärtig ist in globaler Perspektive die Unterscheidung zwischen the West und the rest diffuser und problematischer geworden. Die orientierende Zuordnung nach Himmelsrichtungen hat ihre Grenzen.

Müller: Zurück zu ihnen und ihrem Mittun. Sie selbst wirkten in den 1980er-Jahren an der Idee für ein Deutsches Historisches Museum mit. Warum brauchte die Bundesrepublik damals einen solchen Ort? Welchen Zweck verfolgten Sie dabei? Ging es darum, ein deutsches „Erbe“ greifbar zu machen?

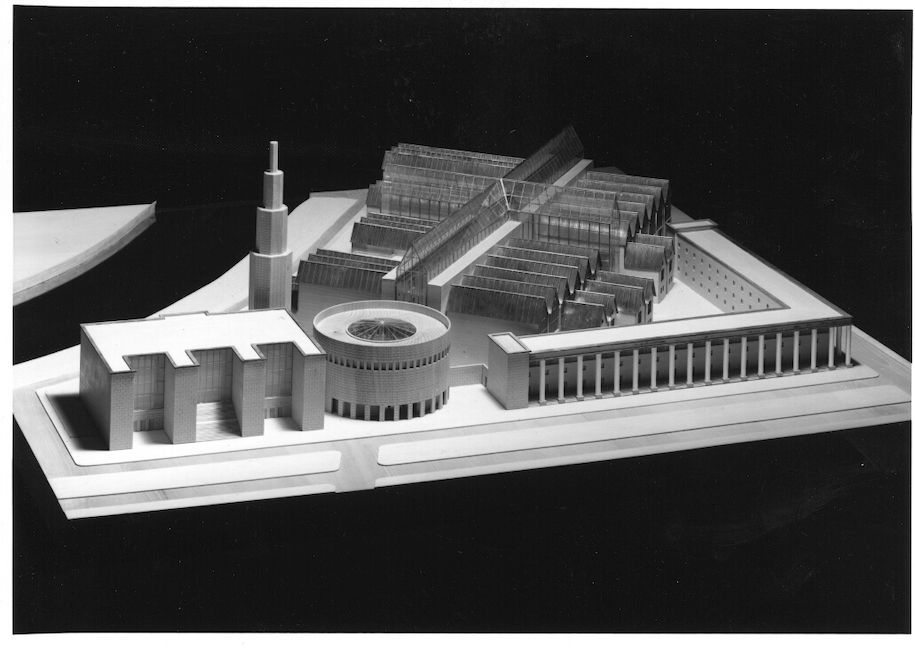

Kocka: Zu den politischen Plänen der 1982 neu an die Macht gekommenen Regierung Kohl gehörte auch der Versuch, dem Land eine geistig-moralische Wende zu verpassen. Daraus ist nicht viel geworden. In diesem Zusammenhang betrieb Kohl die Gründung zweier Museen, des Deutschen Historischen Museums (DHM) in West-Berlin und des Hauses für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Soweit regierungsseitig der Plan existierte, aus dem DHM einen Ort für nationalpolitische Identitätsbildung zu machen und „deutsches Erbe“ zu pflegen, ist daraus nichts geworden. Die verantwortliche Historikergruppe, der ich angehörte, arbeitete sehr unabhängig und konzipierte ein nüchternes, sich der Information und Aufklärung verschreibendes, durchaus auch kritisch-selbstkritische Perspektiven pflegendes Museum, das deutsche Geschichte in ihrem europäischen Zusammenhang und ihrer regionalen Vielfalt ausstellen sollte – mithilfe gesellschaftsgeschichtlicher Leitfragen, die wir entwarfen. Aber die deutsche Nationalgeschichte überholte ihre geplante Musealisierung: Die Wiedervereinigung fand statt, bevor das Museum stand. Der Ort im Spreebogen, an dem es sein neues Haus, architektonisch zugeschnitten auf die von uns vorgegebenen didaktischen Ziele erhalten sollte – die Pläne des italienischen Architekten Aldo Rossi lagen bereits vor –, wurde für das neu zu bauende Bundeskanzleramt gebraucht. Das DHM zog in das alte Zeughaus Unter den Linden 1, wo lange das Museum für deutsche Geschichte der DDR residiert hatte. Dessen Bestände gingen ins neue DHM ein. Aus diesem ist mittlerweile etwas anderes geworden als damals geplant. Aber insgesamt ist das Unternehmen geglückt. Eine Identitätsfabrik entstand jedenfalls nicht.

Müller: Das Deutschland der Berliner Republik ist 31 Jahre später ein anderes geworden, als die Bonner Bundesrepublik vor 1989 gewesen ist. Wie beurteilen sie die Einheit von 1990 in Verbindung mit der Einheit von 1871?

Kocka: Das wiedervereinigte Deutschland von 1990 unterscheidet sich vom Deutschen Reich von 1871 diametral. Nach dem in zwei Weltkriegen erlittenen Verlust seiner früheren Ausdehnung nach Osten ist das heutige Deutschland kleiner und westlicher als das damalige. Es verfügt über ein funktionierendes parlamentarisch-demokratisches Politiksystem, während das Kaiserreich unter blockierter Parlamentarisierung, gebremster Demokratisierung und ungelösten Verfassungsproblemen litt. Die Bundesrepublik genießt auch nach 1990 sehr viel mehr innere Zustimmung als das zerrissene Kaiserreich, das die innere Nationsbildung erst mühsam und allmählich bewerkstelligen musste. Während das Kaiserreich nicht ohne blutige Kriege zustande gekommen ist und die daraus resultierende Feindschaft mit Frankreich als belastende Bürde mit sich schleppen musste, gelang die Wiedervereinigung 1990 auf friedliche Weise und mit prinzipieller Zustimmung aller Nachbarn. Während 30 Jahre nach der Reichseinigung extremer Nationalismus und das expansive Streben nach einem „Platz an der Sonne“ in der internationalen Arena die deutsche Politik kennzeichneten, weiß man 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass die befürchtete Rückkehr zum Nationalismus nicht stattgefunden hat und die Nachbarn eher über die außenpolitische Zurückhaltung der Bundesrepublik beunruhigt sind als über ausgreifende Expansionspolitik, zu der das Land weder willens noch fähig ist. Die Liste der Unterschiede ließe sich unschwer verlängern.

Müller: Also kein Zusammenhang?

Kocka: Doch in grundsätzlicher Hinsicht wurde die Einigungspolitik von 1870/71 durch die Vereinigung von 1989/90 bestätigt. Während man in den vorangehenden Jahren der Meinung sein konnte, dass die deutsche Nationalstaatsbildung à la Bismarck eine historische Episode von wenigen Jahrzehnten geblieben war, bewiesen die Präferenzen, Entscheidungen und Ergebnisse der Einigungspolitik von 1989/90 die Haltbarkeit und das historische Recht der Einigungsentscheidung von 1870/71. Der 120 Jahre zuvor gegründete Nationalstaat hatte zwei Kriege, die Katastrophe des Nationalsozialismus und 40 Jahre Teilung überlebt. Er besteht weiter, wenn auch in neuen Grenzen, mit anderer politischer Substanz und eingebettet in einen europäischen Zusammenhang, der zur Zeit des Kaiserreichs fehlte. Die Gefahr einer mit der AfD erstarkten Rechten, aber ebenso mit neurechten Thinktanks, die den hellen Schein deutscher (Herrschafts-)Geschichte hervorheben wollen, ist aber ebenso wenig zu übersehen. Sie ist marginal, aber wir sollten alles dafür tun, dass sie es auch bleibt.

Müller: Vielen Dank für das Gespräch.

Eine kürzere Version des Interviews erschien am 15. April 2021 im TAGESSPIEGEL

150 Jahre Reichsverfassung Bismarcks „Ein Nationalstaat, der tiefste Brüche überlebt hat“

Jürgen Kocka spricht im Interview über das „weite Feld“ des deutschen Kaiserreichs – von der Sozialgesetzgebung bis zur Wiedervereinigung von 1990. Von Yves Müller, im: Tagesspiegel vom 15.4.2021

[1] Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848 (= Industrielle Welt, Bd. 7), Stuttgart 1967. Rezension erschienen in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 57. Bd., H. 1, 1970, S. 121-125.

[2] Jürgen Kocka, Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 1847–1914; zum Verhältnis von Kapitalismus und Bürokratie in der deutschen Industrialisierung (= Industrielle Welt, Bd. 11), Stuttgart 1969.

[3] Hans Rosenberg, Die Pseudodemokratisierung der Rittergutsbesitzerklasse [1958], in: ders., Probleme der deutschen Sozialgeschichte, Frankfurt am Main 1969, S. 7-49.

[4] Christopher Clark, Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia, 1600-1947, London 2006 (dt. 2007); Hartwin Spenkuch, Preußen – eine besondere Geschichte. Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 1648-1947, Göttingen 2019.

[5] Hedwig Richter, Aufbruch in die Moderne. Reform und Massenpolitisierung im Kaiserreich, Berlin 2021; Eckart Conze, Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe, München 2020.

[6] Wolf Jobst Siedler, Abschied von Preußen, Berlin 1991, S. 209.

[7] Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen, 2 Bde., München 2000.

Zitation

Yves Müller, „...immerhin hat dieser Nationalstaat die tiefsten Brüche und 150 Jahre überlebt.“. Ein Interview mit dem Historiker Jürgen Kocka über das „weite Feld“ des deutschen Kaiserreichs und Preußens, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/immerhin-hat-dieser-nationalstaat-die-tiefsten-brueche-und-150-jahre-ueberlebt