„Eine kleine Stadt in Deutschland“: Bonn und die Metapher des „Wartesaals“

Bis weit in die Sechziger litt Bonn unter einem massiven Imageproblem. Eine hektische Bautätigkeit hatte das Gesicht der ehemaligen Garnisonsstadt binnen weniger Jahre stark verändert, nach Meinung einiger Zeitgenoss*innen sogar fast bis zur Unkenntlichkeit. Bereits kurz nach der westdeutschen Staatsgründung entzündete sich daran eine hitzige intellektuelle Debatte. Romane wie Wolfgang Koeppens „Das Treibhaus“ und „Auf Sand gebaut“[1] von Günther Weisenborn machten die politische Topographie Bonns frühzeitig zum Gegenstand scharfer literarischer Kritik und schufen damit ein erstes Repertoire an bonnkritischen Sprachbildern.[2]

An unvorteilhaften Porträts ihrer Hauptstadt mangelte es der jungen Bundesrepublik somit nicht. Doch das mit Abstand dunkelste Bild zeichnete der britische Erfolgsautor John Le Carré, der vor seiner literarischen Karriere einige Jahre als Botschaftsrat in der westdeutschen Rheinmetropole hatte verbringen müssen. In seinem autobiographisch angelegten Spionageroman „Eine kleine Stadt in Deutschland“ beschrieb er Bonn als eine Hauptstadt wider Willen, deren missglückter Wiederaufbau auf die unüberbrückbare Distanz zwischen einer abgehobenen politischen Klasse und der Stadtbevölkerung verweisen würde: „Der Anblick, der sich Cork bot, hätte niemanden, was er auch auf dem Herzen hatte, aufgeheitert. Das Wetter war fürchterlich. Ein blasser Rheinland-Nebel lag wie ein Hauch auf einem Spiegel über der ganzen künstlich geschaffenen Wildnis der Beamtenstadt Bonn. Riesige, noch unfertige Gebäude ragten düster aus den unbebauten Feldern auf. Vor ihm stand die Britische Botschaft auf braunem Heideland wie ein Hilfslazarett im Zwielicht der Schlacht; sämtliche Fenster waren erleuchtet. Über dem Eingangstor hing schlaff der merkwürdigerweise auf halbmast gesetzte Union Jack. Darunter stand ein Schwarm deutscher Polizisten.“[3]

Bezeichnenderweise beklagte Le Carrés auktorialer Erzähler nicht nur das äußere Erscheinungsbild der Stadt, sondern stellte auch einen tieferen Zusammenhang her zwischen dem Status einer provisorischen Hauptstadt und den ungefestigten innenpolitischen Verhältnissen der jungen Bundesrepublik: „Allein die Wahl Bonns als Wartesaal für Berlin war immer schon eine Ungereimtheit, jetzt ist sie ein Missbrauch. Wohl kein anderes Volk als die Deutschen hätte es fertiggebracht, einen Kanzler zu wählen und ihm dann die Hauptstadt vor die Tür zu bringen. Um Unterkünfte für die zuziehenden Diplomaten, Politiker und Regierungsbeamten (die diese unerwartete Ehrung mit sich brachte) zu schaffen, und auch um sie in einer gewissen Entfernung zu halten, haben die Bonner eine ganze Vorstadt außerhalb der Stadtmauern gebaut. […]“.[4] Mit seiner „Wartesaal“-Metapher schrieb sich Le Carré in einen bundesrepublikanischen Anti-Bonn-Diskurs ein, in dessen prononcierter, oftmals überzeichneter Kritik am Formlosen und Vorläufigen der Bundeshauptstadt auch ein grundsätzliches Misstrauen an den bundesrepublikanischen Eliten und deren Demokratiefähigkeit zum Ausdruck kam.[5] Bonn firmierte darin als unnatürliches Haupt-Dorf, dem es, im Vergleich zu Hauptstädten wie London und Paris, sowohl an einer bestimmbaren politischen Identität als auch an einem gesellschaftlichen Hinterland mangeln würde. Gerade weil die Stadt auf Dauer dazu verdammt schien, auf ewig die Rolle eines Provisoriums für Berlin zu übernehmen, galt die Bundesrepublik aus Sicht ihrer zahlreichen linken und links-liberalen Kritiker als besonders gefährlicher Nährboden für das jederzeit mögliche Wiedererstarken rechter politischer Kräfte.

Mit der Erschließung der Bundesrepublik als eigenem Themenfeld und Untersuchungsgegenstand der Zeitgeschichte ist verbunden, dass sich eine kulturgeschichtlich ausgerichtete Forschung seit einigen Jahren vermehrt mit unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen und Sinnzuschreibungen des Quellenbegriffs „Bonner Republik“ auseinandersetzt.[6] Dabei handelt es sich zunächst um eine epochale Differenzkategorie, die dazu diente, das demokratische System der Bundesrepublik von der gescheiterten Weimarer Republik abzugrenzen.[7] In der Literatur wird die Wortschöpfung zumeist dem Schweizer Journalisten Fritz René Allemann und dessen 1956 erschienener Schrift „Bonn ist nicht Weimar“ zugeschrieben.[8] Jedoch tauchte der Begriff in der politischen Kommunikation wohl schon deutlich früher auf. Paul Medina, Frankreich-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, verwendete ihn bereits im November 1949 als außenpolitische Beruhigungsformel, um die von ihm diagnostizierten Ängste Frankreichs vor einer deutschen Wiederbewaffnung semantisch einzuhegen.[9]

Eine wichtige Gemeinsamkeit vieler neuerer Arbeiten zum Thema ist, dass der Begriff der „Bonner Republik“ als Raumkonstrukt und politische Topographie verstanden wird, deren Bedeutungsebenen, Konnotationen und Sinngehalte sich historisch rekonstruieren lassen. Statt also, in Anknüpfung an Theodor Adornos frühes Bonmot, erneut die Symbolfunktionen Bonns für eine politische Kultur nachzuzeichnen, die nach Nationalsozialismus und Kriegsniederlage vermeintlichen Trost in der „Geborgenheit“ des Provinziellen suchte,[10] werden zeitgenössische Bonn-Diskurse an die räumlichen Konfigurationen des Ursprungsorts zurückgebunden und nach deren jeweiligen Implikationen für das politische Selbstverständnis und die Demokratieentwicklung der Bundesrepublik gefragt.

In seiner Studie „Staging West German Democracy“ nimmt der Literaturwissenschaftler Jan Uelzmann die Anti-Bonn-Diskurse à la Koeppen & Co. als Ausgangspunkt, um nachzuzeichnen, wie die Bundesregierung in den fünfziger und frühen sechziger Jahren durch PR-Kampagnen den anhaltenden Imageproblemen Bonns als vorläufiger Bundeshauptstadt entgegenzuwirken suchte.[11] Dabei stellten die Spin-Doktoren im Bonner Bundespresseamt die selbstwahrgenommenen Gegensätze und problematischen Dysfunktionalitäten der Stadt als positive Ressource dar, die sie als so genannten „Bonn-Effekt“ umschrieben. Neben dem Weltläufigen und der internationalen Verflochtenheit der Stadt strichen sie insbesondere die Effizienz und Rationalität der Bonner Ministerialbürokratie heraus. In Szene gesetzt wurde somit eine idealisierte Synergiebeziehung zwischen dem Hauptstadtstandort und den dort tätigen Beamten, in der die letzteren als Teil einer geölten Verwaltungsmaschinerie und unverzichtbare Ordnungssäule der zweiten deutschen Demokratie erschienen.

Dieser Beitrag knüpft an Uelzmanns topographiegeschichtlichen Ansatz und dessen Konzept von Bonn als einer „divided city“ an.[12] Während jener jedoch danach fragt, mit welchen diskursiven und visuellen Mitteln bundesrepublikanische PR-Experten eine Einheit von Bundeshauptstadt, Beamten und Demokratie konstruierten und welche Imaginationen vom Berufsbeamtentum dem zugrunde lagen, möchte ich mich stattdessen in explorativer Form mit den frühen Hauptstadtdiskursen der Bonner Bundesbeamten befassen. Dabei ist mein Argument, dass die Beamten nicht lediglich als passives Objekt offiziöser Werbekampagnen für den Hauptstadtstandort verstanden werden sollten. Vielmehr suchten sich jene frühzeitig und in aktiver Weise einen Diskurs anzueignen, der seine wesentlichen Impulse aus der ungeklärten Hauptstadtfrage bezog und der sich dementsprechend auch als Hebel für beamtenpolitische Forderungen nutzen ließ.

Bundesarchiv, B 145 Bild-F011732-0031, Foto: Renate Patzek, via Wikimedia Commons, Lizenz: CC-BY-SA 3.0

Bundesarchiv, B 145 Bild-F011732-0010, Foto: Renate Patzek, via Wikimedia Commons, Lizenz: CC-BY-SA 3.0

Gründungserzählungen: Berufsbeamtentum und Hauptstadtfrage

In den Aufbaujahren der Republik zeichnete sich das Verhältnis zwischen Bundesbeamten und Bundeshauptstadt unter anderem dadurch aus, das beide über ein bestimmtes Grundrepertoire an Gründungserzählungen und Gründungsmythen verfügten, dass einige beachtliche Schnittmengen aufwies. Zu den wirkmächtigen Motiven dieser frühen „Staatserzählungen“[13] gehörte die dreifache Abgrenzung gegenüber Weimar, dem Nationalsozialismus und der Einparteien-Herrschaft in der SBZ/DDR. So setzte sich in den Beratungen des Parlamentarischen Rats vor allem der CDU/CSU-Abgeordnete und spätere Staatssekretär im Bundesjustizministerium Walter Strauß dafür ein, die Beamtenrechte in den Grundrechtekatalog der Verfassung aufzunehmen. Dem Einwand, die Reichsbeamten könnten sich durch ihre Mitarbeit im Dritten Reich womöglich selbst diskreditiert haben, suchte er mit dem Hinweis vorzubeugen, das traditionelle deutsche Berufsbeamtentum sei im Osten Deutschlands Opfer kollektiver Verfolgung geworden.[14] Dieser Forderung nach verfassungsrechtlicher Verankerung kamen die Abgeordneten, davon gut zwei Drittel selbst Beamte, kurz vor Gründung der Bundesrepublik nach, indem sie in Artikel 33, Absatz 5 Grundgesetz die Fortgeltung der „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ beschlossen.[15] Die Beamten waren damit die einzige Berufsgruppe, der das Grundgesetz eine Art Bestandsschutz gewährte.[16] Gleichzeitig legte der Parlamentarische Rat in Paragraf 5 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes ausdrücklich fest, dass keine grundsätzliche Inkompatibilität zwischen Amt und politischem Mandat bestehen würde, so dass Beamte nach ihrer Wahl in den Bundestag einen Anspruch auf Wiedereinstellung besaßen und sich in den Wartestand versetzen lassen konnten.[17]

Ein zweites Motiv dieser frühen Gründungserzählungen war die gemeinsame Frontstellung gegen eine alliierte Reformpolitik, die man vor allem mit der Mainmetropole Frankfurt assoziierte. Das symbolträchtige Feindbild dieses trotzig-kämpferischen Selbstbehauptungsdiskurses bildete der Verwaltungsrat für die Vereinigten Wirtschaftsgebiete (VR/VWG) und das dort thronende Personalamt unter seinem Leiter Kurt Oppler. Gemeinsam mit dem früheren Militärverwaltungsrat Erich Rosenthal-Pelldram gehörte der Sozialdemokrat zu den vehementesten Befürwortern eines personalpolitischen Neuanfangs und einer Demokratisierung des Öffentlichen Dienstes im Nachkriegsdeutschland.[18] Die Reformpläne, die sich am Vorbild des Civil Service in den angelsächsischen Ländern orientierten, sahen unter anderem die Abschaffung beamtenrechtlicher Privilegien und eine Öffnung des Öffentlichen Dienstes für Außenseiter vor, wobei in erster Linie an die vermehrte Einbeziehung von Fachleuten aus der Wirtschaft gedacht war.[19]

Buch "Die Neugestaltung des öffentlichen Dienstes" von Kurt Oppler und Erich Rosenthal-Pelldram, Quelle: Deutsche Gesellschaft für Personalwesen

Dr. Kurt Oppler, Gründervater der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen. Quelle: Deutsche Gesellschaft für Personalwesen

Auf einer ihrer Gründungsversammlungen, die am 29. Januar 1949 in Köln stattfand, erteilte die Gewerkschaft Deutscher Beamtenbund (DBB) jedoch allen Reformvorschlägen eine schroffe Absage. Statt nach Gründen für die Vorbehalte gegen die eigene Berufsgruppe zu fragen, die gut zwei Wochen später auch Eingang in das alliierte Militärgesetz Nr. 15 finden sollten,[20] gingen die Gewerkschaftler in die Gegenoffensive. In einer Entschließung, die an den in Bonn tagenden Parlamentarischen Rat gerichtet war, knüpfte der Beamtenbund seine Bereitschaft zur Mitwirkung am Aufbau eines neuen Staatswesens an die Vorbedingung, dass die Institution des traditionellen Berufsbeamtentums auch in Zukunft zu garantieren sei.[21]

Von der Beamtenlobby solchermaßen unter Zugzwang gesetzt, gab die frisch gewählte Bundesregierung nach Amtsantritt ein doppeltes Bekenntnis für die Beamten und den avisierten Hauptstadtstandort Bonn ab.[22] So tat der Kanzler in seiner Regierungserklärung vom 20. September 1949 kund, die neue Regierung stehe „grundsätzlich und entschlossen auf dem Boden des Berufsbeamtentums.“[23] Parallel dazu fand unter Leitung einer kleinen Gruppe von Beamten aus den ehemaligen Reichsinnenministerien die Überführung des Personals aus der Frankfurter Bizonen-Verwaltung statt.[24] Ausdruck des seinerzeit vorherrschenden Misstrauens gegenüber dem VWG-Personal war, dass keine generelle Übernahmepflicht anerkannt wurde, sondern jeder Einzelfall gemäß des bewusst schwammig gehaltenen Kriteriums der „Eignung“ geprüft werden sollte.[25] Im Zuge des Umbauprozesses wurde das ungeliebte Personalamt vorübergehend in das Bundesinnenministerium (BMI) eingegliedert, bevor es zerschlagen und dessen früherer Leiter Oppler, ein ehemals Betroffener der NS-Rassegesetze und inzwischen Angehöriger des wiedergegründeten Auswärtigen Dienstes, „auf Posten“ nach Island geschickt wurde.[26]

Nachdem Anfang November nach längerem Tauziehen eine Entscheidung für Bonn als vorläufiger Hauptstadtstandort gefallen war, rückten eine Reihe neuer Themen auf die beamtenpolitische Agenda. Ein Kristallisationspunkt der frühen bundesrepublikanischen Beamtenpolitik war der vom Parlamentarischen Rat beschlossene Artikel 131 GG, der dem Gesetzgeber den Auftrag erteilte, die rechtlichen und finanziellen Ansprüche ehemaliger Beamter zu regeln, die aus anderen als beamten- oder tarifrechtlichen Gründen ihre Stellungen verloren hatten und bis dahin noch keine Wiederverwendung im Öffentlichen Dienst gefunden hatten.[27] Die Beratungen zu diesem großangelegten Gesetzesvorhaben, von denen laut damaliger Schätzung mehrere hunderttausend Anspruchsberechtigte betroffen waren, beschäftigten erstmals im März 1950 den Bundestagsausschuss für Beamtenrecht, was sofort eine Vielzahl von Interessenverbänden auf den Plan rufen sollte, darunter die Beamtenverbände von DGB und ÖTV, DBB, Allgemeiner Beamtenschutzbund und der Bund der verdrängten Beamten, Behördenangestellten und Arbeiter (Verbaost).[28] Ein zweites Thema, das die Angehörigen des Öffentlichen Dienstes in hohem Maß mobilisierte, waren die Lebens- und Wohnverhältnisse in der frisch gekürten Bundeshauptstadt. Die Tatsache, dass diese von einer Mehrzahl der in Bonn arbeitenden Bundesbeamten als durchaus schwierig wahrgenommen wurden, dürfte neben den laufenden Beratungen zum 131er-Gesetz denn auch einer der Gründe gewesen sein, warum im Juni 1951 eine Gruppe von Beamten aus dem BMI einen eigenen Interessenverband ins Leben rief. Unter den Namen „Verband der Beamten der Obersten Bundesbehörden“ gab dieser ab Oktober 1951 die Mitgliederzeitschrift „Der Bonner Bundesbeamte“ heraus, zu der Robert Lehr, seit Heinemanns Rücktritt im Oktober 1950 dessen Nachfolger im Amt des Bundesinnenministers, das Vorwort beisteuerte. Zum ersten Vorsitzenden des Verbandes wurde Wolfgang Nickel gewählt, ein aus dem Bundesfinanzministerium stammender Ministerialbeamter, der 1956 auf das Präsidentenamt der Bundesschuldenverwaltung wechselte.

Leben im Provisorium: Die Bundesbeamten in der Hauptstadt

Gegen Kriegsende waren von den ursprünglich 30.000 Wohnungen, über die die Stadt Bonn noch 1939 verfügt hatte, nur noch knapp 15.000 bewohnbar.[29] Obwohl die Zahl der Einwohner*innen während des Kriegs stark geschrumpft war, mangelte es nach Gründung der Bundesrepublik für die Unterbringung der vielen tausend Beamten und ihrer Familien lange an geeignetem Wohnraum.[30] Für die Betroffenen hatte dies zur Folge, dass sie ihr privates Leben einschränken und das berufliche an die behelfsmäßigen Verhältnisse vor Ort anpassen mussten. Die normale Arbeitswoche eines Bundespendlers sah daher in den Anfangsjahren der Republik etwa so aus: Vom Wohnort aus, für viele war dies noch längere Zeit der Großraum Frankfurt, bewegte man sich am Montagmorgen in einem völlig überfüllten Zug Richtung Bonn.[31] Danach ging es ins Büro, das sich oft in einer der vielen stillgelegten Kasernen befand, die über das gesamte Stadtgebiet verstreut lagen. In den notdürftig hergerichteten Dienstgebäuden verbrachte man mangels Freizeitmöglichkeiten und anderer Ablenkungen einen etwa zehn- bis zwölfstündigen Arbeitstag. Am Abend wartete schließlich auf die größtenteils verheirateten Bundesbeamten ein möbliertes, nur mäßig beheiztes „Junggesellen“-Zimmer. Für diejenigen, die nicht in der näheren Umgebung wohnten, bezahlte der Bund alle drei Monate eine Familienheimfahrt.[32]

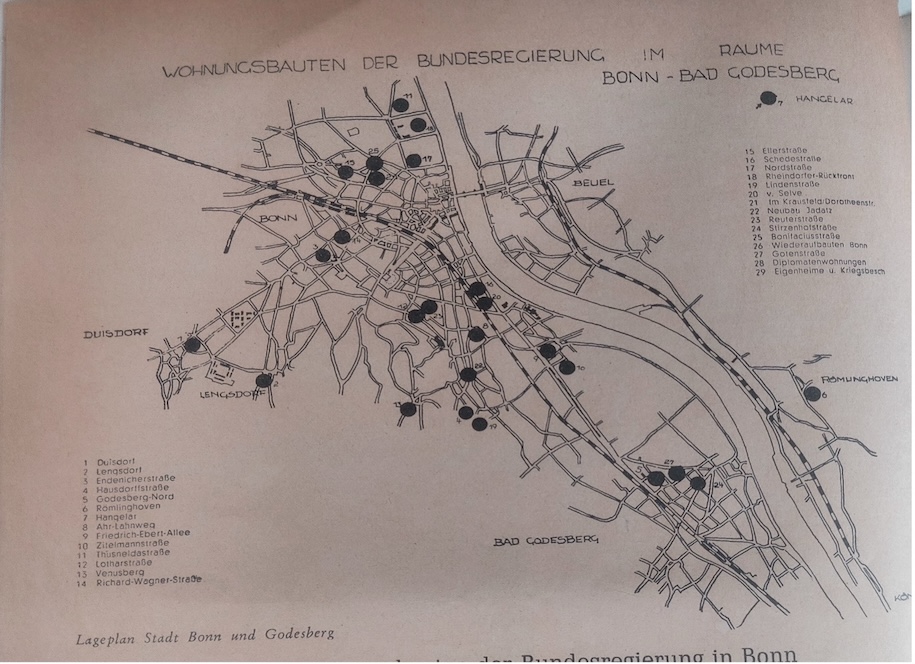

Innerhalb der Bundesregierung war man sich der politischen Brisanz der Wohnungsfrage durchaus bewusst. Gleichzeitig befand man sich jedoch in einem Dilemma, da eine allzu intensive Planungs-, Investitions- und Bautätigkeit Zweifel am Status der „Vorläufigkeit“ und an der Glaubwürdigkeit der regelmäßig bekräftigten Umzugsabsichten nach Berlin hätte wecken können. Nichtsdestotrotz trieb Bundesbauminister Eberhard Wildermuth (FDP), der in der Weimarer Zeit als Referent im Reichsarbeitsministerium als Experte zu Wohnungsfragen hervorgetreten war, den Wohnungsneubau auch in der Bundeshauptstadt bis zu seinem frühen Tod im März 1952 mit einiger Verve voran. Gemeinsam mit dem rührigen Staatssekretär Hermann Wandersleb, der auch einer der Initiatoren hinter der Hauptstadtentscheidung gewesen war, fasste Wildermuth für Ende 1952 die Fertigstellung von etwa 5000 neuen Wohnungen für die Bundesbeamten ins Auge. Zu diesem Zweck setzte man vor allem auf den Neubau geschlossener Siedlungen in den Stadträumen Bonn und Bad Godesberg. Unter den Ensembles von ein- bis zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern, im Volksmund „Beamtenkral“ genannt, erreichte die von Bruno Taut errichtete Reutersiedlung auch über Bonn hinaus einen legendären Ruf.[33] Die Bautätigkeit zugunsten der Beamten entfaltete der Bund zu einer Zeit, als bundesweit noch mehrere Millionen Ausgebombte, Ostflüchtlinge und DPs in Notunterkünften und Lagern ausharren mussten.

Reutersiedlung Bonn, Junggesellenhaus. Quelle: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Reutersiedlung, Hochhaus Graf-Galen-Straße, 1951, Abbildungen aus: Der Bonner Bundesbeamte 1 (1951), Nr. 3, S. 6-7.

Obwohl die Bundesregierung ihr Bonner Wohnungsbauprogramm mit begleitenden PR-Kampagnen unterlegte, blieben Wohnungsnot und die damit verbundenen Lebensbedingungen weiterhin Anlass für Unzufriedenheit und Unmut. Wie sehr gerade die Wohnungsfrage auf den Nägeln brannte, ließ sich etwa daran ablesen, dass der Bundesbeamtenverband die angeblich unfairen Praktiken von Bonner Vermietern frühzeitig zum Gegenstand seiner Lobbyarbeit machte und dieses Thema auch in der Mitgliederzeitschrift immer wieder aufgriff. So forderte dessen erster Vorsitzender Nickel die Bundesregierung in der Januarausgabe 1952 auf, die Vergabe von Bundesgeldern davon abhängig zu machen, dass den Beamten keine unsozialen Verträge aufgenötigt würden [34]

Auch zwei Jahre nach Gründung der Bundesrepublik erhitzten die Härten des Provisoriums unverändert die Gemüter. In dem Artikel „Bonn – mit unseren Augen gesehen“ hielt ein namentlich nicht genannter Autor resigniert fest, dass sich der Erfolg, den die „vorläufige Hauptstadt“ Bonn im Konkurrenzkampf mit Frankfurt erzielt habe, für die Mehrzahl der Bundesbeamten nicht zum Vorteil ausgewirkt habe. Zwar konzedierte der Anonymus, es gehöre nun einmal zum „Treueverhältnis zwischen Staat und Staatsbediensteten“, dass letzter stillschweigend seine Pflicht erfülle, auch wenn persönliche Belange dabei unberücksichtigt blieben. Doch sei es zu bedauern, dass die in Frankfurt ansässigen Kollegen, obwohl am meisten von den Folgen der Hauptstadtwahl betroffen, nicht in die ursprüngliche Entscheidung für Bonn miteinbezogen gewesen seien. Neben den Umzugskosten und überfülltem Nahverkehr sah der Artikelschreiber vor allem die tiefe Kluft zwischen den Bundesbeamten und alteingesessenen Stadtbewohner*innen als Problem. So warf er letzteren nicht nur fehlendes Verständnis für die Nöte der Beamtenschaft, sondern auch eine unverhohlene Raffgier vor: „Wir sind weit davon entfernt, die Bonner Bevölkerung für die geschilderten misslichen Umstände verantwortlich zu machen, legen jedoch Wert darauf, dass sie diese Dinge erfährt und bei ihren Überlegungen und Gesprächen, die sie über die ‚Neubürger‘ führt, sich einmal darüber klar wird, dass die Bundesbediensteten selbst am wenigsten daran „schuld“ sind, hier nach Bonn gekommen zu sein. Wir unsererseits haben durchaus Verständnis für die überlieferte Beschaulichkeit dieser ehrwürdigen Universitäts- und Rentnerstadt, dürfen jedoch auch für unseren Teil erwarten, dass man uns etwas mehr Verständnis entgegenbringt. Wohl noch kein Bonner hat seine Wohnung wegen eines Bundesbediensteten verloren, vielmehr haben plüschverzierte Zimmer ihren Vermieterinnen vielfach unangemessen hohen Gewinn eingebracht. […] Das Bewusstsein des Aufeinanderangewiesenseins sollte Mittel und Wege finden lassen, zwischen der alten und neuen Bevölkerung ein ersprießliches Zusammenleben auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet zu ermöglichen.“[35]

Neben einer raschen Unterbringung der 131er und der Bereitstellung von Wohnraum für die Beamten hatte sich die Bundesregierung auch eine „Normalisierung“ der Geschlechterverhältnisse auf die Fahnen geschrieben. Kernstück der restaurativ-konservativen Geschlechterpolitik im Bereich des Öffentlichen Dienstes war die „Zölibatsklausel“ in § 63 des „entnazifizierten“ Deutschen Beamtengesetzes von 1937, das die zwingende Entlassung von verheirateten weiblichen Beamten aus dem Dienst von Bund und Ländern vorsah.[36] Auch wenn Till von Rahden in seinem anregenden Text „Wie Vati die Demokratie lernte“ argumentiert, dass autoritär-hierarchische Väterbilder bereits in der frühen Bundesrepublik vermehrt im Schwinden gewesen seien,[37] dürfte dieser Befund kaum für das Gros der Beamtenschaft zugetroffen haben. Angesichts der Tatsache, dass die Bundesregierung in ihren zahlreichen PR-Aktionen gebetsmühlenartig die führende Rolle des Berufsbeamtentums für den bundesdeutschen Wiederaufbau unterstrich, tat sich im Gegenteil zwischen dem christlich-konservativen Ideal der „Vollfamilie“ und den lebensweltlichen Realitäten des Bonner Durchschnittsbeamten eine immer größer werdende Lücke auf.

Die wachsende Diskrepanz zwischen der geschlechterpolitischen Programmatik der Adenauer-Regierung und dem Pendelalltag vieler Bonner Staatsbediensteter bildete den Ausgangspunkt einer Glosse unter dem Titel „Bonn aus der Schürzenperspektive“, die im September 1951 zunächst in der FAZ und einige Wochen später als Wiederabdruck im Bonner Bundesbeamten erschien. Die Verfasserin Tilde Krawielicki, Ehefrau eines leitenden Beamten im Bundesjustizministerium, suchte darin das Problem dauerabwesender Familienväter in zweifacher Weise zu entschärfen, was dafür spricht, dass der Beitrag vom Presse- und Informationsamt in Auftrag gegeben sein könnte. So schwärmte Krawielicki von geräumigen Beamtenwohnungen und fröhlichen „Bundeskindern“ und erweckte damit den Eindruck, die Zeiten entfremdeter Familienverhältnisse würden nun endgültig der Vergangenheit angehören. Darüber hinaus dienten ihre detailreichen Schilderungen des Bonner Geschäftslebens offenbar dem Zweck, die eine oder andere noch zögernde Ehefrau zum Umzug in die Bundeshauptstadt zu animieren. So schloss der Text mit einem Loblied auf die Gattinnen der Bundesbeamten, deren Optimismus und Pragmatismus sich so wohltuend von der kleinlichen Meckerei vieler Bonn-Kritiker abheben würde:

„Im Großen und Ganzen wird man sagen dürfen, dass die Frauen sich hier wohlfühlen. Rascher als ihre Männer haben sie Zugang gefunden zu der kleinen, bisweilen etwas verträumten Stadt mit den vielen alten Bäumen, den gepflegten Grünanlagen und der zauberhaften Umgebung. […] Im Übrigen denken die Frauen, wenn es gilt, ihren Männern in dieser Stadt ein Heim zu schaffen, nicht an ministerielle Erwägungen, öffentliche Kostenrechnungen und politische Ressentiments. Es wäre sicher kein Fehler, wenn sich etwas von ihrem zustimmenden Optimismus auch weiteren Kreisen mitteilen würde.“[38]

Krawielickis Beobachtung aus der „Schürzenperspektive“, die nicht nur typische Vorstellungen von patriarchaler bürokratischer Männlichkeit, sondern auch die damalige Präferenz für ein elitäres Demokratiemodell spiegelten, barg möglicherweise auch eine vergangenheitspolitische Dimension. Wie Manfred Görtemaker und Christoph Safferling in ihrer „Rosenburg“-Studie herausgestellt haben, gehörte Robert Krawielicki, Ehemann der Autorin, zu den wenigen unbelasteten Beamten innerhalb des BMJ und war schon aus diesem Grund eine Ausnahmeerscheinung.[39] So hatte sich Krawielicki nach 1933 als Assistent an der Juristischen Fakultät der Friedrich-Wilhelm-Universität für den Verbleib der jüdischen Professoren eingesetzt, was ihm eine mehrwöchige Haftstrafe im Lager Oranienburg eingebracht hatte.[40] Nachdem er im Entnazifizierungsverfahren als „nicht betroffen“ eingruppiert worden war, holte Justizminister Dehler ihn Anfang 1950 in das BMJ. Trotz zurückliegender KZ-Haft und beruflicher Diskriminierung verzichtete Krawielicki, wohl aus Rücksicht auf die kompromittierten Arbeitskollegen, auf einen Wiedergutmachungsantrag. Nicht auszuschließen ist daher, dass seine Frau auch wegen Krawielickis Sonderstellung als geeignet angesehen wurde, die Imagekampagne zugunsten Bonns zu unterstützen, bevor beide einige Jahre später nach Luxemburg wechselten. Bemerkenswert erscheint jedenfalls, dass das emphatische Plädoyer für Bonn als symbolischer Ort einer geschlechterpolitischen „Normalisierung“ von einer Autorin vorgetragen wurde, die durch ihre Ehe mit einem Außenseiter selbst von der vorgestellten Norm abwich. Dies korrespondierte mit einem bekannten Muster in der Personalrekrutierungspraxis der Bonner Ministerien, wurde doch die Einstellung NS-belasteter Beamter nicht selten an Personen mit einer Verfolgtenbiografie delegiert.

Nach dem Provisorium: Im Beamtenflieger

Im Anschluss an eine etwa elfstündige, überwiegend hochemotionale Debatte fällte der Deutscher Bundestag am 20. Juni 1991 die historische Entscheidung, den Sitz von Regierung und Parlament von Bonn nach Berlin zu verlegen.[41] Für viele Beobachter*innen war das Abstimmungsergebnis mit 337 zu 320 Stimmen pro Berlin damals eine kleine Sensation, hatten doch Demoskopen nur kurz zuvor noch eine haushohe Überlegenheit der Bonn-Befürworter prognostiziert. Mit dem Bonn-Berlin-Beschluss wurde ins Auge gefasst, den gesamtdeutschen Parlaments- und Regierungssitz bis zum Ende des Jahrzehnts nach Berlin zu verlegen, während gleichzeitig viele Bundesbehörden nach Bonn umsiedeln sollten.

Für die Beamten der Bonner Bundesministerium begann jetzt abermals eine unruhige Zeit. Nachdem man sich eigentlich auf eine gesicherte berufliche und private Existenz in der Rheinmetropole eingestellt hatte, wurden die Uhren nun noch einmal auf null gestellt. Zwar behielten nach dem Berlin-Bonn-Gesetz weiterhin fast die Hälfte aller Ministerien einen Sitz in Bonn, während sich andere dort immerhin ein zweites Standbein leisten durften. Auch wurden den Bundesbediensteten der Umzug mit der Zahlung von großzügigen Umzugshilfen und Trennungsgeldern versüßt. Dies änderte allerdings nichts daran, dass die Loyalität zum Dienstherrn durch den bevorstehenden Umzug auf eine harte Belastungsprobe gestellt wurde. Weder wollte man sein gemütliches Rheidter Reihenhaus gegen die eigens errichtete „Beamtenschlange“ im Herzen Berlins eintauschen, noch war man erpicht darauf, sich in der brandenburgischen Provinz niederzulassen – dies zu einer Zeit, als sich Pressemeldungen über ausländerfeindliche Übergriffe in den neuen Bundesländern häuften.[42] Für nicht wenige Beamte blieb daher als letzter Ausweg die wöchentliche Reise im Beamtenflieger, die sich in den vergangenen 25 Jahren, von einer kurzzeitigen Pause während der Corona-Pandemie abgesehen, für tausende von pendelnden Beamten zu einer neuen Form von Normalität und hochsubventionierter Routine entwickelt hat.[43]

Auch wenn sich die Ausgangssituationen nach 1949 und nach 1990/91 in vielerlei Hinsicht unterschieden, warf der Hauptstadt-Beschluss vom Juni 1991 erneut die Frage nach der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die Funktionstüchtigkeit und das Selbstverständnis der bundesdeutschen Demokratie auf. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass viele der Themen und Argumente, die bereits in der Frühzeit der Bundesrepublik die beamtenpolitische Debatte bestimmt hatten, nun in der einen oder anderen Form wieder auf den Tisch kamen. Zu einer Zeit, als das Beamtentum beziehungsweise der Öffentliche Dienst in anderen westeuropäischen Demokratien zum bevorzugten Feindbild rechter und linker „Anti-Establishment-Narrative“ wurden,[44] verklärten deutsche Politiker*innen, Verwaltungsrechtler*innen und Historiker*innen gerne die Effizienz und Leistungsstärke des traditionellen Laufbahnbeamten.[45]

Gleichzeitig wuchs jedoch auch im vereinigten Deutschland in dem Maße, in dem sich die ökonomischen und sozialpolitischen Kehrseiten der Wiedervereinigung immer deutlicher abzeichneten, die öffentliche Kritik an der Verschwendung von Steuergeldern und der überzogenen Alimentierung der Bundesbeamten, zu deren bekanntestem Symbol die „Luftschaukel“ zwischen Bonn und Berlin avancierte. Eine gewisse Parallelität zwischen der frühen Adenauer-Ära und der Nach-Wende-Situation scheint somit darin zu liegen, dass den Bundesbeamten in beiden Konstellationen eine herausragende Funktion als Stabilitätsgarant für das liberal-demokratische System zugewiesen wurde, während diese selbst, wie hier beschrieben, ihre eigene Rolle vielfach eher als prekär erlebten. Allein dieser Sachverhalt legt es aus meiner Sicht nahe, die Rolle dieser Berufsgruppe auch jenseits der Behördenforschung genauer in den Blick zu nehmen.

[1] Der folgende Beitrag ist die verschriftlichte Fassung eines Vortrags auf der Tagung "Das war die Bonner Republik: Aktuelle Forschungsperspektiven 75 Jahre nach ihrer Gründung“, organisiert von Prof. Dr. Friedrich Kießling und Prof. Dr. Christine Krüger an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 8./9. April 2024. Der Buchtitel bezieht sich auf ein demokratieskeptisches Zitat des emigrierten Historikers Hajo Holborn. In einer Denkschrift, die 1947 im Zuge einer Deutschlandreise entstand, hielt dieser fest: „Die demokratischen Institutionen, die in der amerikanischen und britischen Zone geschaffen wurden, sind immer noch auf Sand gebaut und selbst ein kleineres Erdbeben kann sie zu Fall bringen“; Erich J.C. Hahn, Hajo Holborn: Bericht zur deutschen Frage. Beobachtungen und Empfehlungen vom Herbst 1947, in: VfZ 35 (1987), S. 135-166, S. 156.

[2] Udo Wengst, Ein Zerrbild der jungen Bonner Demokratie. Wolfgang Koeppens Roman „Das Treibhaus“ (1953), in: Johannes Hürter/ Jürgen Zarusky (Hrsg.), Epos Zeitgeschichte. Romane des 20. Jahrhunderts in zeithistorischer Sicht. 10 Essays für den 100. Band, München 2010, S. 87-100.

[3] John Le Carré, Eine kleine Stadt in Deutschland. Roman, Wien/ Hamburg 1968, S. 21-22.

[4] Ebd., S. 22.

[5] Erich Kuby, Das ist des Deutschen Vaterland. 70 Millionen in zwei Wartesälen, Stuttgart 1957; Marion Gräfin Dönhoff, Im Wartesaal der Geschichte, Berlin 1993.

[6] Gertrude Cepl-Kaufmann et.al. (Hrsg.), Die Bonner Republik 1945–1963. Die Gründungsphase und die Adenauer-Ära: Geschichte – Forschung – Diskurs, Bielefeld 2018.

[7] Sebastian Ullrich, Der Weimar-Komplex. Das Scheitern der ersten deutschen Demokratie und die politische Kultur der frühen Bundesrepublik 1945-1959, Göttingen 2009.

[8] Fritz René Allemann, Bonn ist nicht Weimar, Köln/Berlin 1956; Claudia Gatzka weist darauf hin, dass in Allemanns Titel auch ein zeittypischer Konservatismus mitschwang, der sich gegen die vermeintlich leicht verführbaren „Massen“ und deren angebliche Demagogieanfälligkeit richtete; Claudia Gatzka, Berlin ist nicht Bonn ist nicht Weimar. Die deutschen Republiken im politischen Deutungskampf, in: Jürgen Zimmerer (Hrsg.), Erinnerungskämpfe. Neues Deutsches Geschichtsbewusstsein, Ditzingen 2023, S. 414-431, S. 424.

[9] Paul Medina, Warum Frankreich zögert, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. November 1949.

[10] Theodor W. Adorno, „Auferstehung der Kultur in Deutschland?“, in: Frankfurter Hefte 5 (1950), S. 469–477, S. 471.

[11] Jan Uelzmann, Staging West German Democracy: Governmental PR Films and Democratic Imaginery, 1953-1963, New York 2020.

[12] Jan Uelzmann, Bonn, Divided City: Cityscape as Political Critique in Wolfgang Koeppen’s Das Treibhaus und Günther Weisenborn’s Auf Sand gebaut, in: Seminar 50 (2014), 4, S. 436-460.

[13] Herfried Münkler/ Jürgen Kaube/ Wolfgang Schäuble (Hrsg.), Staatserzählungen. Die Deutschen und ihre politische Ordnung, Berlin 2018.

[14] Wengst, Beamtentum zwischen Reform und Diskussion: Beamtengesetzgebung in der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland 1948-1953, Düsseldorf 1988, S. 38; zu Walter Strauß siehe auch Manfred Görtemaker/ Christoph Safferling, Die Akte Rosenburg. Das Bundesministerium der Justiz und die NS-Zeit, München 2016, S. 155.

[15] Frieder Günther/ Lutz Maeke, Verwaltungsaufbau unter alliierter Besatzung, in: Frank Bösch/ Andreas Wirsching, Hüter der Ordnung: die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus, Göttingen 2018, S. 40

[16] Görtemaker/ Safferling, Akte Rosenburg, S. 156.

[17] Günther/ Maeke, Verwaltungsaufbau unter alliierter Besatzung, S. 40.

[18] Dieses Ziel sollte unter anderem durch die Abschaffung beamtenrechtlicher Privilegien und eine Öffnung für Außenseiter durchgesetzt werden; ebd., S. 39.

[19] Kurt Oppler/ Erich Rosenthal-Pelldram, Die Neugestaltung des öffentlichen Dienstes, Frankfurt/M. 1950; Gerhard Wacke, Zur Neugestaltung des Beamtenrechts. Bemerkungen zu den Unterschieden der drei deutschen Dienstrechte, in: AöR 76 (1950/51), 4, S. 26-30.

[20] Günther/ Maeke, Verwaltungsaufbau, S. 40.

[21] Thomas Kröker/ Walter Schmitz, Lebensbilder der Vorsitzenden des Deutschen Beamtenbundes, Köln 1992, S. 98-99.

[22] Erst am 3.11.1949 fand im Deutschen Bundestag die Abstimmung über die Standorte Bonn und Frankfurt statt, in der Bonn mit 200 gegen 176 Stimmen das Rennen machte; Manfred Görtemaker, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Von der Gründung bis zur Gegenwart, München 1999, S. 74.

[23] Zit. nach Wengst, Beamtentum zwischen Reform und Diskussion, S. 87.

[24] Günther/ Maeke, Verwaltungsaufbau, S. 41.

[25] So wurde Robert Lehrs Vorschlag, Oppler am BGH einzusetzen, vom BMJ mit dem Argument zurückgewiesen, es komme nicht auf „Angemessenheit“, sondern auf „Eignung“ an; zit. nach Görtemaker/ Safferling, Akte Rosenburg, S. 113.

[26] Ein älterer Beitrag weist darauf hin, dass von den 13 Staatssekretären immerhin 6 aus der Bizonenverwaltung übernommen worden seien; Siegfried Fröhlich, Die Neue Ministerialbürokratie. Die Traditionen des Berufsbeamtentums setzen sich wieder durch, in: Rudolf Pörtner (Hrsg.), Kinderjahre der Bundesrepublik. Von der Trümmerzeit zum Wirtschaftswunder, Düsseldorf et.al. 1989, S. 149-162, S. 157.

[27] Friedrich Kießling/ Christoph Safferling, Der Streitfall: Wie die Demokratie nach Deutschland kam und wie wir sie neu beleben müssen, München 2024, S. 131.

[28] Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1996, S. 72; Wengst, Beamtentum zwischen Reform und Diskussion, S. 173.

[29] Hermann Wandersleb, Der Wohnungsbau in Bonn und im Bundesgebiet. Rückblick und Ausblick, in: Der Bonner Bundesbeamte 1 (1950), Nr. 3, S. 3-8, S. 3.

[30] Otto Schumacher-Hellmold, Wenn es die PÄDA nicht gegeben hätte …, in: Rudolf Pörtner (Hrsg.), Kinderjahre der Bundesrepublik. Von der Trümmerzeit zum Wirtschaftswunder, Düsseldorf et.al. 1989, S. 16-47, S. 18.

[31] Fröhlich, Die neue Ministerialbürokratie, S. 161.

[32] Dominik Geppert, Politische Architektur im geteilten Deutschland. Konfrontation, Parallelität, Verflechtung, in: Jörg Echternkamp/ Christoph Nübel (Hgg.), Deutsche Militärgeschichte in Europa 1945-1990. Repräsentation, Organisation und Tradition von Streitkräften in Demokratie und Diktatur, Berlin 2022, S. 74-93, S. 82.

[33] Kerstin Kähling, Stadt Bonn, Stadtarchiv und Stadthistorische Bibliothek (Hrsg.), Aufgelockert und gegliedert: Städte- und Siedlungsbau der fünfziger und frühen sechziger Jahre in der provisorischen Bundeshauptstadt Bonn, Bonn 2004.

[34] Wolfgang Nickel, Aufbau und Ziele des Verbandes der Beamten der Obersten Bundesbehörden: in: Der Bonner Bundesbeamte 2 (1952), Nr. 1, S. 7.

[35] Anonymer Autor, Bonn – mit unseren Augen gesehen, in: Der Bonner Bundesbeamte 1 (1950), Nr. 3, S. 9.

[36] Dazu Annette Weinke, Demokratie und Beamtenschaft revisited. Was bedeutete ‚Demokratisierung‘ für das Personal westdeutscher Bundesbehörden und Ministerien nach 1949?, in: Dominik Dockter et.al. (Hrsg.), Der mühsame Weg zur Demokratie. Kontinuitäten und Diskontinuitäten zur NS-Zeit in der frühen Bundesrepublik (im Druck, erscheint 2025 bei Wallstein).

[37] Till van Rahden, Wie Vati die Demokratie lernte: Religion, Familie und die Frage der Autorität in der frühen Bundesrepublik, in: Daniel Fulda et. al. (Hrsg.), Demokratie im Schatten der Gewalt: Geschichten des Privaten im deutschen Nachkrieg, Göttingen 2010, S. 122-152.

[38] Tilde Krawielicki, Bonn aus der Schürzenperspektive, in: in: Der Bonner Bundesbeamte 1 (1950), Nr. 3, S. 10 sowie Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. September 1951.

[39] Görtemaker/ Safferling, Akte Rosenburg, S. 141-142.

[40] Ebd., S. 141

[41] Vgl. Gertrude Cepl-Kaufmann et.al. (Hrsg.), Ende der Bonner Republik? Der Berlin-Beschluss 1991 und sein Kontext, Düsseldorf 2024.

[42] Werner Kolhoff, Wollen Sie da wirklich hin?, in: Berliner Zeitung vom 30. Januar 1998.

[43] Joachim Fahrun, Beamte kassieren fast 200 Millionen Euro Ausgleich für Berlin-Umzug, in: Die Welt vom 5. Januar 2007.

[44] Nikolai Wehrs, Elitenherrschaft im Zeitalter der „Massendemokratie“. Der Civil Service und die politische Kultur Großbritanniens, in: Archiv für Sozialgeschichte 61 (2021), S. 373-398.

[45] Annette Weinke, „Alles noch schlimmer als ohnehin gedacht“?. Neue Wege für die Behördenforschung, in: Zeitgeschichte-online, August 2020.

Zitation

Annette Weinke, Demokraten im Wartestand?. Die Bonner Republik und ihre Beamten, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/demokraten-im-wartestand