Mediale Migrationsdiskurse in der Bundesrepublik sind heute in starkem Maße von kulturalistischen Bildern geprägt, welche sich häufig im Bild der Kopftuch tragenden Muslima verdichten. Solche Migrantinnenbilder behaupten nicht selten ein Scheitern der gesellschaftlichen Integration und betonen die kulturelle Verschiedenheit von Eingewanderten und deutscher Mehrheitsgesellschaft. Demgegenüber gehörten Frauen vier Jahrzehnte früher noch kaum zur medialen Bildsprache über Migration. Die seit den späten 1950er Jahren zirkulierenden Bilder zeigen hauptsächlich „südländische“ Männer bei der Arbeit oder im Wohnheim. Die entsprechenden Texte unterstreichen die Botschaft, dass es sich hierbei um nützliche Helfer aus dem Ausland handelt, welche dazu beitragen, die bundesdeutsche Wirtschaft auf Erfolgskurs zu halten. Arbeitsmigration wird als temporäre Hilfsmaßnahme und als männliche Angelegenheit repräsentiert.

Geradezu sinnbildlich für diese Perspektive auf die Arbeitsmigration ist das berühmte Foto des einmillionsten "Gastarbeiters" Armando Sa Rodrigues aus Portugal. Ihm wurde 1964 in einer medienwirksamen Empfangszeremonie auf dem Kölner Hauptbahnhof von der Bundesvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände ein Moped als Willkommensgeschenk überreicht. Dieses Foto ist in zweierlei Hinsicht trügerisch: Zum einen hätte rein statistisch gesehen der einmillionste „Gastarbeiter“ auch eine Frau sein können, gingen doch im September 1962 bereits 220.000 ausländische Frauen in der Bundesrepublik einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach und stellten damit 22 Prozent aller ausländischen ArbeitnehmerInnen. Zum anderen zeigt das Foto den Beschenkten als randständigen bescheidenen „Gast“, dessen Arbeitseinsatz in der Bundesrepublik nur vorübergehend ist. Das hier zum Ausdruck gebrachte regierungsoffizielle Leitkonzept der „Gastarbeit“ erwies sich allerdings von Anfang an als Fiktion. Erst unlängst hat die historische Migrationsforschung festgestellt, dass Arbeitsmigration und Familienmigration schon früh miteinander verbunden waren.[1]

Dieser Beitrag widmet sich der Phase der aktiven Anwerbepolitik zwischen 1955 und 1973. Zwar war die bundesdeutsche Migrationspolitik in dieser Phase in erster Linie Arbeitsmarktpolitik; doch wurden die Weichen für die spätere Einwanderungsgesellschaft bereits gestellt. In einem ersten Schritt werden kurz die Rahmenbedingungen der Arbeitsmigration in geschlechtsspezifischer Perspektive dargestellt. Zweitens werden die Widersprüche und Konflikte der westdeutschen Anwerbepolitik beleuchtet, die besonders dann deutlich zu Tage treten, wenn die Angeworbenen beiderlei Geschlechts berücksichtigt werden. Drittens verknüpfe ich die Arbeitsmigration von Frauen mit der Entwicklung der westdeutschen Geschlechterverhältnisse der 1960er und 1970er Jahre und zeige auf, wie die Kategorie Geschlecht die mit diesen Prozessen verbundenen Diskurse und Politiken formte.[2]

Rahmenbedingungen der Arbeitsmigration in geschlechts-spezifischer Perspektive

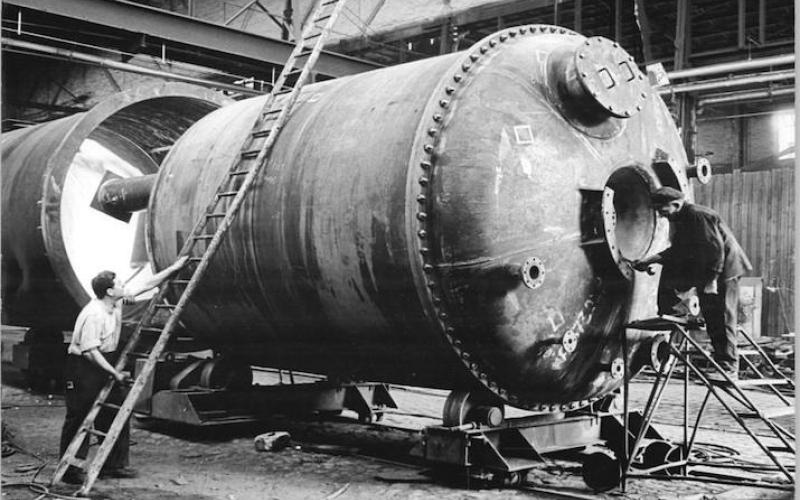

Die aktive Anwerbepolitik der Bundesregierung bewirkte in den 1960er Jahren die massenhafte Zuwanderung südeuropäischer Arbeitskräfte in die Bundesrepublik. Bereits 1955 war mit Italien ein bilaterales Anwerbeabkommen geschlossen worden. Das anhaltende Wirtschaftswachstum bei einem gleichzeitig abnehmenden einheimischen Arbeitskräftereservoir ließ weitere Abkommen folgen: 1960 mit Griechenland und Spanien, 1961 mit der Türkei, 1964 mit Portugal und 1968 mit Jugoslawien.[3] Auf der Grundlage dieser Abkommen errichtete die Bundesanstalt für Arbeit in den einzelnen Ländern eigene Anwerbekommissionen, die der westdeutschen Wirtschaft die dringend gesuchten Arbeitskräfte vermittelten. Die Angeworbenen durchliefen ein mehrstufiges Auswahlverfahren, das ihre gesundheitliche Verfassung, aber auch ihre geschlechtsspezifische Verwendbarkeit für die vorgesehenen Arbeitsplätze überprüfte.

Ende 1970 wurden in der Bundesrepublik annähernd zwei Millionen nichtdeutsche Beschäftigte registriert. Davon stellten Frauen mit rund einem Drittel einen nicht unbeträchtlichen Teil. Zwischen 1960 und 1973 versechzehnfachte sich die Zahl ausländischer Arbeitnehmerinnen von rund 43.000 auf über 706.000. Ihr Anteil an der Gesamtzahl ausländischer Arbeitskräfte stieg in diesem Zeitraum von 15 auf rund 30 Prozent. Erwerbsarbeit war für die meisten Migrantinnen der zentrale Zweck ihres Aufenthalts in der Bundesrepublik. Im Jahr 1970 waren mit rund 55 Prozent mehr als die Hälfte aller in der Bundesrepublik lebenden ausländischen Frauen erwerbstätig, mit 29 Prozent aber nicht einmal ein Drittel aller westdeutschen Frauen (Adams 1973; Bundesanstalt für Arbeit 1973, 70f). Die in den 1960er und 1970er Jahren wesentlich höhere Erwerbsquote ausländischer Frauen erklärt sich nicht allein aus dem in dieser Gruppe vorherrschenden niedrigeren Alter. Die weibliche Erwerbsmigration wurde durch die forcierte Anwerbung ausländischer Frauen entscheidend gefördert.

Die bundesdeutsche Anwerbepolitik im Mittelmeerraum folgte den Vorgaben eines hochgradig nach Geschlecht segregierten und hierarchisierten Arbeitsmarktes. Der Arbeitsmarkt wird im Folgenden nicht nur als ein struktureller Ort definiert, an dem Angebot und Nachfrage von Arbeitskraft zusammentreffen und idealerweise zur Deckung gebracht werden. Er wird zugleich als ein mental-kultureller sozialer Raum aufgefasst, in dem historische Akteure über eine gesellschaftlich und kulturell wünschenswerte Ordnung verhandeln (Hausen, 1993, 58). Die Geschlechterdifferenz ist dabei als ein grundlegendes und dauerhaftes Strukturierungsprinzip des Arbeitsmarktes zu verstehen, das sich in der sozialen und diskursiven Praxis des Gendering immer wieder neu herstellt und in Segregierung und Hierarchisierung übersetzt (Hausen 1993, 42; Knapp, 1993).

So wie Geschlecht in Gestalt der hierarchischen Geschlechterordnung für das institutionelle Handeln eine nicht hinterfragte Prämisse darstellte, wirkte zusätzlich auch Ethnizität im Sinne eines ethnischen Nationalstaatsverständnisses hierarchisch-strukturierend auf die Arbeitsmarktpolitik ein. Einreise, Arbeitsaufnahme und Bewegungsfreiheit auf dem Arbeitsmarkt waren für Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit über arbeitsmarkt- und ausländerrechtliche Zulassungsbestimmungen strikt reguliert. Das Ausländergesetz von 1965 bekräftigte wie sein gesetzlicher Vorläufer, die Ausländerpolizeiverordnung von 1938, eine enorme staatliche Verfügungsgewalt über ausländische Menschen und trug damit einem seit dem 19. Jahrhundert selbstverständlich bestehenden Kontrollanspruch gegenüber Fremden Rechnung. Das seit der Weimarer Republik arbeitsgesetzlich fixierte Inländerprimat legte den Vorrang deutscher vor ausländischen Arbeitskräften bei der Stellenbesetzung rechtlich fest (Dohse 1981, 181ff). Ethnizität fungierte damit als rechtliche und kulturell-mentale Konstruktion und durchdrang als zentrale Ordnungsidee auch das Handeln der staatlichen Arbeitsverwaltung (Bommes 1994, 367ff).

Strategien, Widersprüche und Konflikte der Anwerbepolitik

Werden beide Geschlechter gleichgewichtig in die Analyse der staatlichen Anwerbepolitik der 1950er bis 1970er Jahre einbezogen, müssen bisherige Darstellungen beträchtlich differenziert, in ihren Vorannahmen hinterfragt und zum Teil revidiert werden. Denn die Auffassung, dass die bilateralen Anwerbeabkommen den Interessen der Bundesrepublik und der Anwerbeländer gleichermaßen Rechnung getragen hätten, greift zu kurz. Die Auswanderungspolitik der Mittelmeerstaaten zielte zwar im Sinne des sozialen Konfliktexports auf die temporäre Emigration junger, arbeitsloser unqualifizierter Männer. Dennoch war das westdeutsche Nachfrageinteresse aufgrund des geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt- und Lohngefüges differenzierter und schloss neben männlichen Facharbeitern auch weibliche Arbeitskräfte für Niedriglohntätigkeiten mit ein. Bis weit in die 1970er Jahre verdienten Frauen in der Industrie durch die so genannten Leichtlohngruppen bis zu einem Drittel weniger als Männer. Es liegt auf der Hand, dass die Anwerbung von Migrantinnen eng mit der Aufrechterhaltung bzw. der Expansion von Leichtlohnarbeitsplätzen verzahnt war. In den Herkunftsgesellschaften traf die Anwerbung von Frauen jedoch auf beträchtlichen Widerstand. Nicht nur befürchtete man dort eine kulturell-moralische Entfremdung der Migrantinnen von den eigenen gesellschaftlichen Normen, welche eine spätere Reintegration erschweren würde. Auch bestand ein manifestes Interesse daran, dass Frauen im eigenen Land für niedrig entlohnte Dienstleistungen, vor allem im hauswirtschaftlichen Bereich, weiter zur Verfügung standen (Mattes, 2005, 40ff, 82ff, 102ff). Die Bundesanstalt für Arbeit vermittelte gern das Bild einer hocheffizienten, reibungslos funktionierenden Anwerbemaschinerie, die die deutsche Wirtschaft mit Arbeitskräften versorgte. Faktisch aber war die staatliche Anwerbung bis zur Rezession 1966/67 gar nicht in der Lage, der großen Nachfrage insbesondere nach weiblichen Arbeitskräften nachzukommen. Immer wieder beschwerten sich Betriebe, wenn ihre beim Arbeitsamt beantragten Arbeiterinnen monatelang nicht eintrafen. Daher entwickelte die Bundesanstalt verschiedene Strategien, um ihre Anwerbebilanz zu verbessern. Hierzu gehörte es, den Herkunftsgesellschaften zu signalisieren, dass Deutschland für Schutz und Kontrolle der ausländischen Arbeiterinnen Sorge trage. Frauen sollten generell nur in Gruppen angeworben werden und ihr zukünftiger Arbeitsplatz sowie die vom Arbeitgeber gestellte Unterkunft vom zuständigen deutschen Arbeitsamt vorab auf ihre moralische Zuträglichkeit überprüft werden. Zudem schien eine intensive Betreuung, möglichst durch die Caritas oder den Katholischen Mädchenschutz, bei den jungen Frauen noch wichtiger als bei ihren männlichen Landsleuten. Eine weitere Strategie der Bundesanstalt bestand darin, Ehepartner zusammen anzuwerben, die dann im selben Betrieb oder wenigstens am selben Ort beschäftigt wurden. Es gab sogar Versuche, ganze Verwandtschaftsgruppen für die Beschäftigung in einem bestimmten Ort zu gewinnen. Derartige Anwerbestrategien widersprachen von Anfang an dem Grundgedanken der Anwerbepolitik, es gehe nur um eine zeitlich befristete Migration einzelner Arbeitskräfte ohne Familienanhang. Die dadurch ausgelösten Kettenmigrationsprozesse waren somit nicht nur eine Begleiterscheinung der staatlichen Anwerbepolitik, sondern wurden von ihr auch selbst initiiert (Mattes, 2005, 85ff.) Liegt der Fokus stärker auf dem weiblichen Teil der „Gastarbeiter“, werden die Reibungspunkte zwischen den Interessen und Intentionen der westdeutschen Anwerbeverwaltung einerseits und den Plänen und Strategien der angeworbenen Menschen andererseits deutlich. Die eigene soziale Logik der Migration lief der deutschen Planungs- und Verwaltungslogik vielfach zuwider. Wie dies im Einzelnen geschah, verdeutlicht insbesondere die Anwerbung von Müttern, von verheirateten Frauen und von Schwangeren. Die Arbeitsämter und Arbeitgeber beklagten sich immer wieder darüber, dass Arbeiterinnen ihre Kinder in den „Gastarbeiter“-Zügen mit nach Deutschland nahmen oder beim Krankwerden eines Kindes vor Ablauf des Arbeitsvertrags zurückreisten. Da das Angebot lediger oder kinderlos verheirateter Frauen die große Arbeitskräftenachfrage bei weitem nicht deckte, vermittelten die deutschen Anwerbekommissionen notgedrungen auch Mütter. Darüber, ab wie vielen Kindern die Mutterrolle einer Frau im Heimatland den Vorrang haben sollte vor ihrer Rolle als Lohnarbeiterin in der Bundesrepublik, finden sich in den Quellen keine Angaben. Zwar wollte die Bundesanstalt kinderreiche Frauen von der Anwerbung ausgeschlossen wissen. Faktisch überließ sie die Definition und Ermessensentscheidung darüber jedoch der jeweiligen Anwerbekommission. Die Deutsche Kommission in Athen prüfte etwa bei Müttern mit 2 bis 3 Kindern den Einzelfall und vermittelte ab 4 Kindern gar nicht mehr. In der Türkei, wo die durchschnittlichen Kinderzahlen höher lagen, wurden dagegen erst Bewerberinnen ab 5 Kindern von der Vermittlung ausgeschlossen (Mattes, 2005, 133ff). Ein weiteres Problem hatte die Arbeitsverwaltung mit der Gruppe verheirateter Migrantinnen. Sie ließen sich häufig für einen beliebigen Arbeitsplatz anwerben, um zu ihren bereits in der Bundesrepublik beschäftigten Ehemännern zu gelangen. Viele dieser Frauen verließen ihren Arbeitsplatz nach kurzer Zeit und zogen zu ihrem Ehepartner. Die Bundesanstalt reagierte darauf seit 1964, indem sie Ehefrauen nur noch dann vermittelte, wenn es für sie einen Arbeitsplatz am Beschäftigungsort des Ehemannes gab. Das Problem von Fluktuation und Vertragsbruch ließ sich jedoch letztlich kaum wirksam eindämmen, konnten Migrantinnen doch verschweigen, dass ihr Ehepartner bereits als „Gastarbeiter“ tätig war (Mattes, 2005, 128ff). Für Konfliktstoff zwischen Unternehmern und Arbeitsverwaltung sorgten auch Schwangere, die offiziell als „Gastarbeiterinnen“ angeworben wurden. Dies geschah nicht selten, verzichteten die deutschen Anwerbeärzte doch auf eine gynäkologische Untersuchung, um die Anwerbechancen für Frauen nicht noch weiter zu verschlechtern. Viele Arbeitgeber, vor allem die kleinerer, weniger kapitalkräftiger Betriebe, reagierten äußerst ungehalten, wenn die Schwangerschaft der ihnen vermittelten „Gastarbeiterin“ kurz nach deren Ankunft offenbar wurde. Sie bestanden darauf, dass das Arbeitsamt in solchen Fällen eine so genannte Fehlvermittlung anerkennen solle. Denn wurde eine Fehlvermittlung eingeräumt, erhielten die Betriebe entweder ihre Vermittlungspauschale zurückerstattet oder sie bekamen eine Ersatzarbeitskraft vermittelt. Die Bundesanstalt lehnte dies im Falle der schwangeren Arbeiterinnen jedoch ab und argumentierte, dass die Arbeitgeber, da sie vom Vorteil der niedrigen Frauenlöhne enorm profitierten, auch das Risiko einer möglichen Schwangerschaft zu tragen hätten. Über den eigentlichen Kern dieser höchst merkwürdigen Auseinandersetzung zwischen Arbeitsverwaltung und Betrieben wurde absichtsvoll geschwiegen. Laut Anwerbeabkommen waren ausländische ArbeitnehmerInnen den deutschen sozial- und arbeitsrechtlich nämlich prinzipiell gleichgestellt. Schwangere Arbeitsmigrantinnen hätten also qua Arbeitsvertrag Anspruch auf Mutterschutzleistungen durch den Arbeitgeber gehabt. Diesen Leistungsanspruch nach dem Mutterschutzgesetz von 1952, der im Übrigen einen großzügigeren Kündigungsschutz beinhaltete, sprach auch die Bundesanstalt nicht offen an. Sie fürchtete den Vorwurf, „unbrauchbare“ Arbeitskräfte anzuwerben, die obendrein die Volkswirtschaft „belasteten“. In der Tat waren die zeitgenössischen Debatten um „Gastarbeit“ stark vom Gedanken ökonomischer Rentabilität bestimmt. Darüber hinaus zeigt dieser Konflikt aber auch, dass es für weite Teile der westdeutschen Gesellschaft noch keinesfalls selbstverständlich war, Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit gleichberechtigte sozialstaatliche Teilhabe zuzugestehen. Das Problem mit den schwanger angeworbenen Arbeiterinnen bestand im Übrigen fort, bis die Anwerbekommissionen 1969/70 Schwangerschaftstests einführten. Aber selbst danach konnten schwangere Bewerberinnen immer noch zu einer List greifen und etwa ihre Schwester bitten, an ihrer Stelle das Auswahlverfahren zu durchlaufen (Mattes, 2005, 115ff).

Offenbar gelang es Migrantinnen häufig, das amtliche Anwerbeverfahren für sich zu nutzen oder aber zu unterlaufen. Die starke soziale Eigendynamik der Migration wurde gerade auch dadurch bewirkt, dass Arbeitsmigration und Familienmigration von Anfang an untrennbar miteinander verwoben waren. Dies zeigt sich noch deutlicher, wenn man die beiden anderen Einreisewege berücksichtigt, die neben dem offiziellen Anwerbeverfahren weiter bestanden. Gerade Frauen nutzten die Möglichkeit, mit einem Sichtvermerk oder mit einem Touristenvisum in die Bundesrepublik zu gelangen. Eigentlich widersprachen diese Einreisemöglichkeiten dem amtlichen Anspruch, den Arbeitsmarktzugang zu kontrollieren und zu steuern. Bei schwierig anzuwerbenden Arbeitskräften wie Frauen oder Facharbeitern nahm die Arbeitsverwaltung dies allerdings bereitwillig in Kauf - manche Arbeitsämter förderten diese privaten Lücken sogar und riskierten damit den Konflikt mit der Innenverwaltung (Mattes, 2005, 138ff, 149ff).

Arbeitsmigration und Geschlechterverhältnisse in der Bundesrepublik: Bilder und Projektionen

Die Öffnung des westdeutschen Arbeitsmarkts für ausländische Arbeitskräfte war zugleich eine arbeitsmarktpolitische wie auch eine geschlechterpolitische Option. Der Niedriglohnbereich des Arbeitsmarktes, in dem das Gros der Frauenarbeitsplätze konzentriert war, war durch das Fehlen weiblicher Arbeitskräfte in seinem Weiterbestand akut gefährdet. Vor allem in der Nahrungs- und Genussmittel-, der Textil- und zunehmend der Metallindustrie, aber auch im Bereich hauswirtschaftlicher Dienstleistungen war die Situation besonders alarmierend. Nicht nur die herkömmlichen Lohnhierarchien zwischen Frauen und Männern schienen von Auflösung bedroht, auch die gesellschaftlich und kulturell verankerten Norm- und Wunschvorstellungen darüber, wie Arbeiten zwischen den Geschlechtern aufgeteilt werden sollen, standen seit Ende der 1950er Jahre immer deutlicher zur Disposition.

Staat und Wirtschaft verfolgten in dieser Situation die Doppelstrategie, einerseits ausländische Frauen anzuwerben und andererseits über Teilzeitarbeit zumindest partiell auch die westdeutsche Reserve der nichterwerbstätigen Ehefrauen und Mütter zu mobilisieren. Die so genannte „stille Reserve“ deutscher Ehefrauen und Mütter war bereits Mitte der 1950er Jahre ins Blickfeld der Arbeitsverwaltung geraten. Diese Reserve für eine ganztägige Erwerbsarbeit zu mobilisieren, galt zu diesem Zeitpunkt jedoch noch als äußerst heikles Thema – sowohl für Regierung und Arbeitsverwaltung als auch für Wirtschaft und Gewerkschaften. Gerade Mütter sollten – wenn überhaupt – nur aus wirtschaftlicher Notwendigkeit erwerbstätig sein. Das familienpolitisch erwünschte wie gesetzlich verankerte Leitbild der „Hausfrauenehe“ war von einer doppelten Absetzbewegung geprägt: zum einen gegenüber dem nationalsozialistischen Arbeitsdienst, zum anderen gegenüber der als Erwerbszwang gegeißelten Frauenarbeitspolitik der DDR. Dieser gesamtgesellschaftliche Geschlechterkonsens brach Ende der 1950er Jahre auf. Im Jahre 1959 kam es zur entscheidenden Wende auf dem Arbeitsmarkt, denn die hohe Frauenerwerbslosigkeit war zusammengeschmolzen. Weigerten sich Betriebe bis dahin, verheiratete Frauen überhaupt einzustellen, entbrannte nun die Konkurrenz um diese letzte Arbeitskraftreserve. Damit war der Weg geebnet, auf dem sich Teilzeitarbeit zu dem Erwerbsmodell für verheiratete Frauen und Mütter entwickeln sollte. Gleichzeitig war in verschiedenen Branchen wie in der Textil- und Bekleidungsindustrie, der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie in der expandierenden Elektroindustrie der Ruf nach Ausländerinnen lauter geworden. In fast allen Industriebranchen waren Akkord-, Fließband- und Schichtarbeit an der Tagesordnung. Deutsche Arbeiterinnen mieden solche körperlich und psychisch belastenden Arbeitsplätze soweit wie möglich oder sie kamen dafür aufgrund ihres Alters nicht mehr in Frage. Im Dienstleistungsbereich traf der Arbeitskräftenotstand seit längerem den Pflegesektor, die Hauswirtschaft und saisonal das Hotel- und Gaststättengewerbe. Schuld an diesem Notstand, so die Meinung vieler Zeitgenossen, sei das wachsende Anspruchsdenken der jungen westdeutschen Frauengeneration, die nicht mehr zu hauswirtschaftlich-dienenden Tätigkeiten bereit sei. Damit war gleichzeitig die Projektionsfläche für die Wahrnehmung ausländischer Arbeiterinnen aufgespannt, die als genügsamer und traditionsergebener galten. Entsprechend wurden spanische Saisonarbeiterinnen, die auf Helgoland im Hotel- und Gaststättengewerbe beschäftigt waren, von der katholischen Frauenzeitschrift Frau und Beruf als die letzten Repräsentantinnen weiblicher Dienstbarkeit beschrieben:

"Sie waren überdurchschnittlich arbeitswillig, und vor allem achteten sie den Gästen gegenüber stets auf eine sympathische Zurückhaltung und ein einwandfreies Benehmen. Man hat den Eindruck, daß für diese Frauen und Mädchen, die von ihrer Heimat her an strenge Sitten und patriarchalisches Denken gewohnt waren, solche Korrektheit noch eine Selbstverständlichkeit ist." (Frau und Beruf, 1963, Nr. 5/6, 26)

Die über deutsche und nichtdeutsche Frauen in den 1960er Jahren zirkulierenden Geschlechterbilder wiesen also eine starke Polarität auf. Auf der einen Seite die moderne westdeutsche Ehefrau und Mutter, für die der Teilzeitjob innere Bereicherung, aber auch eigenes Taschengeld bedeutete, beides Erwerbsmotive, die nun erstmals gesellschaftlich legitimiert waren (Oertzen 1999). Auf der anderen Seite die „Gastarbeiterin“, die, sofern sie überhaupt Aufmerksamkeit fand, immer als verfügbare, quasiledige Vollzeitarbeiterin gedacht wurde, ungeachtet ihrer tatsächlichen Familienbindungen. Deren Motiv für den Erwerbsaufenthalt in der Bundesrepublik hatte ausschließlich die wirtschaftliche Not zu sein. Ausländerinnen galten als moralisch-psychisch hochgefährdet. Nicht nur von konfessionellen Stimmen kam der Hinweis, dass Südeuropäerinnen einen Schock erlitten, wenn sie aus einer Welt der wirtschaftlichen Not und Rückständigkeit, der Großfamilie und rigiden Geschlechterordnung in eine Welt eintraten, die sich über Konsum, Kleinfamilie und liberale Geschlechterbeziehungen definierte. Wenn hier negative Einschätzung, Pathologisierung und Viktimisierung überwogen, lag dies auch daran, dass das Thema der Arbeitsmigration bis Mitte der 1960er Jahre stark unter katholischer Deutungshoheit stand. Zu diesem Zeitpunkt wurden die zunächst mehrheitlich katholischen ZuwandererInnen für die Caritas ein neues und zentrales Arbeitsfeld auf der Verbandsagenda (Mattes, 2005, 261ff).

Der wirtschaftliche Strukturwandel vertiefte die Kluft zwischen Arbeitsplätzen für deutsche und solchen für ausländische Frauen. Deutsche Frauen strebten verstärkt in das expandierende Dienstleistungsgewerbe, v.a. in die als modern geltenden Büro- und Handelsberufe, in denen auch die Durchsetzung zeitverkürzter Arbeit sehr viel erfolgreicher verlief. In der Industrie hatten sich durch Rationalisierung und Automatisierung die Arbeitsplatzangebote für Frauen auf niedrigem, schlechtbezahltem Niveau weiter ausdifferenziert. Häufig war dort der Einsatz von deutschen Teilzeitarbeiterinnen und ausländischen Vollzeitarbeiterinnen eine parallele Strategie; eine Strategie im Übrigen, mit der sich in der Krise das Personal flexibel und geräuschlos reduzieren ließ (Mattes, 2005, 227ff).

Die zeitgenössische Vorstellung von der fleißigen und anspruchslosen Migrantin wurde bisweilen durch eine andere Wirklichkeit konterkariert. „Gastarbeiterinnen“ traten durchaus als selbstbewusste Arbeitsmarktakteurinnen in Erscheinung, die sich ihrer Machtposition im labilen Angebots-Nachfrage-Gefüge des Arbeitsmarktes bewusst waren. Dies war etwa der Fall, wenn sie ihrem Arbeitgeber mit Abwanderung drohten, sollte dieser nicht ihre Löhne erhöhen. Oder Arbeitsmigrantinnen unternahmen wilde Streiks, wenn sie sich um ihren Lohn betrogen fühlten. Gerade Missverständnisse über den Unterschied zwischen Netto- und Bruttolöhnen, aber auch bewusst irreführende Lohnangaben der Unternehmer hatten häufig zu spontanen Arbeitsniederlegungen geführt. Derartige Manifestationen widerständigen Verhaltens waren weitaus verbreiteter, als dies die Forschung bislang vermutet hat.[4]

Gerade für Migrantinnen, die sich nur sehr peripher im öffentlichen Wahrnehmungshorizont befanden, lässt sich über die Quellen kaum eindeutig nachzuweisen, wann und wie sich Redeweisen und Politiken jeweils veränderten. Beschränkt man sich auf die Arbeitsverwaltung, so war das Arbeitsförderungsgesetz (AFG) von 1969 ein wichtiger Einschnitt. Mit diesem Gesetz, das auf eine moderne planvolle Arbeitsmarktpolitik abzielte, setzte die Bundesanstalt für Arbeit erstmals explizit auf deutsche Frauen als Alternative zu ausländischen Arbeitskräften. Frauen hatte man ja bereits vor der sozialliberalen Regierung als brachliegendes Potential für die notwendige Bildungsoffensive entdeckt. Nun war erstmals der politische Wille erkennbar, die weibliche Erwerbstätigkeit aktiv zu fördern. Breit angelegte Weiterbildungsangebote wie auch der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen sollten die tragenden Elemente dieser Politik sein. Immer deutlicher wurde diese Politik auch als Mittel gegen die expansive Anwerbung formuliert, deren ökonomischer Sinn zunehmend angezweifelt wurde.

Die zeitgenössische Bildungs- und Qualifizierungseuphorie begünstigte einen Diskurs, in dem Migrantinnen und Migranten vor allem als defizitäre Arbeitskräfte konstruiert wurden. So nahmen innerhalb der Arbeitsverwaltung die negativen Zuschreibungen deutlich zu, vor allem, als die Zahl arbeitsloser Ausländerinnen durch eine verlangsamte Konjunktur seit 1970 stetig zunahm. Wie schon während der kurzen Rezession 1967 tauchte nun wieder das Argument der mangelnden Sprachkenntnisse und Qualifikation auf, ein Argument, das während der Hochkonjunktur praktisch nicht zu vernehmen war. Auch stellte sich heraus, dass die den „Gastarbeiterinnen“ zugeschriebene Mobilität und Einsatzbereitschaft mit längerem Erwerbsaufenthalt eine Projektion war. Wie bei deutschen Frauen standen bei arbeitslosen Migrantinnen immer häufiger ihre Familienbindungen einer überregionalen Vermittlung entgegen (Mattes, 2005, 236ff).

Schluss

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Migrationsbewegung in die Bundesrepublik in hohem Maße durch die geschlechtsspezifische Nachfragestruktur des westdeutschen Arbeitsmarktes gefördert wurde. MigrantInnen schien es attraktiv, sich auf längere Zeit in der Bundesrepublik einzurichten, hielt doch der Arbeitsmarkt für beide Geschlechter Erwerbsmöglichkeiten bereit. Bekanntlich reagierte die Bundesregierung darauf 1973 mit einem Anwerbestopp. Die aktive Anwerbung wurde eingestellt, ohne gleichzeitig für die in der Bundesrepublik lebenden MigrantInnen eine vorausschauende Integrationspolitik zu entwickeln (Detailliert zum Anwerbestopp z.B. Schönwälder 2001, S. 496ff).

Nach dem Anwerbestopp waren die Einreisemöglichkeiten für ArbeitsmigrantInnen stark eingeschränkt. Dies traf insbesondere Frauen. Nachreisende Ehefrauen, denen man nun die Arbeitserlaubnis verweigerte, waren in ihrem Aufenthaltsstatus vom Ehemann abhängig. Nichtdeutsche Frauen mit Erwerbsabsichten sahen sich seit den 1980er Jahren verstärkt auf Heiratsmigration oder aber illegale Migration verwiesen. Migrantinnen ohne legalen Aufenthaltsstatus werden seither vermehrt als Kindermädchen, Putzfrauen, Haushaltshilfen etc. in privaten Haushalten eingestellt.[5] Mit ihrer Arbeit ermöglichen sie einem Teil der gut ausgebildeten deutschen Frauen überhaupt erst die Erwerbstätigkeit. Im Unterschied zu den 1960er Jahren scheint vier Jahrzehnte später die Sozialfigur des Dienstmädchens über eine neue interethnische Arbeitsteilung wiederbelebt worden zu sein. Die Nachfrage nach haushaltlichen Dienstleistungen in der Bundesrepublik nimmt aufgrund der deutlich gestiegenen Frauenerwerbsquote stark zu. Die Erforschung dieses geschlechtsspezifischen Phänomens von Schattenwirtschaft hat gerade erst begonnen.[6] Doch schon jetzt steht fest, dass sich den Arbeitsmigrantinnen der Gegenwart auf einem durch Globalisierung und Massenarbeitslosigkeit geprägten Arbeitsmarkt noch weniger Wahlmöglichkeiten bieten als den „Gastarbeiterinnen“ der Anwerbezeit.

In ihrer Tätigkeit und ihrem prekären Status treffen sich staatliche und privat-individuelle Interessen an einer billigen und flexibel organisierbaren Kinderbetreuung und Haushaltsunterstützung. Mit dem Trend, care work vorzugsweise an Migrantinnen ohne sicheren Aufenthaltstitel zu delegieren, ist an der Arbeitsverwaltung vorbei ein neuer informeller Arbeitsmarkt entstanden. Diese Entwicklung ist nicht nur Ausdruck sozialstaatlicher Unterlassungen im Aufnahmeland Bundesrepublik, sondern auch des veränderten Angebot-Nachfrage-Verhältnisses auf dem globalisierten internationalen Arbeitsmarkt (Wichterich 1998). Das anhaltende ökonomische Ungleichgewicht zwischen armen und reichen Ländern zusammen mit der spezifischen Nachfrage nach weiblichen Pflege- und Haushaltskräften führt seit einigen Jahren immer deutlicher zu einer Feminisierung der Migration. Die Migrationsforschung hat darauf bereits reagiert. Die politische Antwort auf diese komplexe Problematik steht hingegen auch nach Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes noch aus.

Literaturverzeichnis:

Bommes, Michael, 1994: "Migration und Ethnizität im modernen Sozialstaat". Zeitschrift für Soziologie. Jg. 23, H. 5, 364-377.

Adams, Johannes, 1973: "Erwerbsbeteiligung der Ausländer im Vergleich zur deutschen Erwerbsbevölkerung". Wirtschaft und Statistik. H. 11, 641-647.

Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.) 1973: Ausländische Arbeitnehmer. Beschäftigung, Anwerbung, Vermittlung. Erfahrungsbericht 1972/73. Nürnberg.

Dohse, Knuth, 1981: Ausländische Arbeiter und bürgerlicher Staat. Genese und Funktion von staatlicher Ausländerpolitik und Ausländerrecht vom Kaiserreich zur Bundesrepublik Deutschland, Königstein/Ts.

Gather, Claudia, Birgit Geissler, Maria S. Rerrich (Hg.) 2002: Weltmarkt Privathaushalt. Bezahlte Hausarbeit im globalen Wandel. Münster.

Hausen, Karin, 1993: "Wirtschaften mit der Geschlechterordnung. Ein Essay". In: Hausen, Karin (Hg.): Geschlechterhierarchie und Arbeitsteilung. Zur Geschichte ungleicher Erwerbschancen von Männern und Frauen. Göttingen, 40-67.

Knapp, Gudrun-Axeli 1993: "Segregation in Bewegung. Einige Überlegungen zum 'Gendering' von Arbeit und Arbeitsvermögen". In: Hausen, Karin/Gertraude Krell (Hg.), Frauenerwerbsarbeit. Forschungen zu Geschichte und Gegenwart. München, 25-46.

Lutz, Helma, 2001: "In fremden Diensten. Die neue Dienstmädchenfrage als Herausforderung für die Migrations- und Genderforschung". In: Gottschall, Karen/Birgit Pfau-Effinger (Hg.), 2001: Zukunft der Arbeit und Geschlecht. Opladen, 161-182

Mattes, Monika, 2005: 'Gastarbeiterinnen' in der Bundesrepublik. Anwerbepolitik, Migration und Geschlecht in den 50er bis 70er Jahren, Frankfurt/M./New York

"Spanierinnen auf Helgoland". Frau und Beruf 1963, H. 5/6.

Von Oertzen, Christine, 1999, Teilzeitarbeit und die Lust am Zuverdienen. Geschlechterpolitik und gesellschaftlicher Wandel in Westdeutschland 1948-1969, Göttingen.

Schönwälder, Karen, 2001, Einwanderung und ethnische Pluralität. Politische Entscheidungen und öffentliche Debatten in Großbritannien und der Bundesrepublik von den 1950er bis zu den 1970er Jahren, Essen.

Sonnenberger, Barbara, 2003, Nationale Migrationspolitik und regionale Erfahrung. Die Anfänge der Arbeitmigration in Südhessen 1955-1967, Darmstadt.

Wichterich, Christa, 1998: Die globalisierte Frau. Berichte aus der Zukunft der Ungleichheit, Reinbek bei Hamburg.

[1] Sonnenberger 2003; Mattes 2005.

[2] In den Fußnoten dieses Beitrages verzichte ich aus Platzgründen auf die detaillierte Angabe von Archivquellen, sondern verweise auf die jeweiligen Stellen in meinem Buch: Mattes 2005.

[3] Die 1963 mit Marokko und 1965 mit Tunesien unterzeichneten Anwerbevereinbarungen blieben quantitativ unbedeutend.

[4] Zu einigen Beispielen von Streiks und Arbeitsniederlegungen vgl. Mattes 2005, 109 sowie zum einwöchigen Massenstreik von Spanierinnen in Bahlsens Keksfabrik, S. 303ff.

[5] Neuere Forschungen verweisen darauf, dass die in der Bundesrepublik als Hausarbeiterinnen beschäftigten Osteuropäerinnen bzw. zu einem geringeren Teil auch Lateinamerikanerinnen und Asiatinnen häufig gut ausgebildet, zum Teil sogar hoch qualifiziert sind. Für sie bedeutet die Erwerbsmigration eine massive Dequalifizierung. Vgl. dazu Lutz 2001, 161-182; Gather u.a.2002.

[6] Vgl. die Website des Forschungsprojekts »Gender, Ethnizität, Identität. Die neue Dienstmädchenfrage im Zeitalter der Globalisierung« an der Arbeitsstelle für Internationale Pädagogik an der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster: http://www.uni-muenster.de/FGEI/.

Zitation

Monika Mattes, Migration und Geschlecht in der Bundesrepublik Deutschland. Ein historischer Rückblick auf die "Gastarbeiterinnen" der 1960/70er Jahre , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/migration-und-geschlecht-der-bundesrepublik-deutschland