Am 13. Mai 1939, also ein gutes Vierteljahr vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, ließ Robert Ley, Reichsorganisationsleiter der NSDAP und Chef der Massenorganisation Deutsche Arbeitsfront, unter dem Titel „Nachlese und Bilanz vom 1. Mai 1939“, der nationalsozialistischen Tageszeitung „Der Angriff“ einen Leitartikel publizieren. In diesem Artikel heißt es u.a.: „Die große Erkenntnis des Nationalsozialismus vom Adel der Arbeit hat sich von Jahr zu Jahr seit der Machtübernahme immer tiefer in die Werkstätten, Bauernhöfe, Fabriken und Kontore und in die Menschen, die dort arbeiten, [...] eingegraben. [...] Wir Schaffenden huldigen der Arbeit, die unsere Leistung begründet, als dem Ausdruck unserer Ehre. [...] Wir sind Arbeitsfanatiker. Wir erklären, daß die Arbeit dem Menschen nicht schadet, solange der Geist der Volksgemeinschaft die Arbeit durchpulst und durchflutet“ - einer „Volksgemeinschaft“, die das gesamte „Volk“ und die ganze „Rasse“ umfaßte, für die „alles Gerede von den bayerischen Belangen [oder] von der österreichischen Gemütlichkeit [...] nichts als leeres Geschwätz voll Heuchelei und Betrug bedeutet.“ Zwei Jahre später, am 1. Mai 1941, wenige Wochen vor dem Angriff auf die Sowjetunion, machte derselbe Robert Ley in derselben Zeitung noch deutlicher, worauf diese nur scheinbare Nobilitierung der Arbeit hinauslaufen sollte:[1] „Arbeit ist für uns Nationalsozialisten nicht nur ein wirtschaftlicher Begriff, sondern eine zutiefst weltanschauliche These. Arbeit ist Ausdruck des Lebenskampfes [...] Der Krieg steht nicht im Gegensatz zum Frieden, sondern er ist uns die letzte, höchste und edelste Ausdrucksweise des Lebenskampfes.“ Arbeiten und Krieg, als der höchste Ausdruck sozialdarwinistischen Lebenskampfes, waren nach nationalsozialistischer Lesart also zwei Seiten derselben Medaille. Ley weiter: „Der Soldat war in allem unser Vorbild [...]. So war es ganz klar, daß auch der deutsche Arbeiter in seinem alltäglichen Leben, in der Fabrik, am Arbeitsplatz, immer mehr in das soldatische Denken und Empfinden unseres Volkes hineinwuchs. [...] Wir [haben] die soldatischen Tugenden, die in unserer Rasse und in unserem Volk vorhanden sind, auch für die Organisation unseres Arbeitslebens eingesetzt. Wecke im Deutschen den Soldat[en], und du wirst immer die höchste Leistung und den größten Erfolg aus ihm herausholen können!“ Der Prototyp des Arbeiters, wie ihn sich die Nationalsozialisten wünschten, war der „Frontarbeiter“, der mit der Errichtung militärischer Anlagen befaßt war und unmittelbar militärischer Befehlsgewalt unterstand. „Er [der Frontarbeiter] ist die sichtbare Synthese zwischen Arbeiter und Soldat und damit auch sichtbarer Ausdruck unseres neuen, revolutionären deutschen Arbeitertums! [...] Der Frontarbeiter ist zum Vorbild für das zukünftige deutsche Arbeitertum insgesamt geworden.

Bereits auf den ersten Blick geht vor allem zweierlei aus den Zitate hervor, die Artikeln Leys zum „Nationalen Feiertag der Arbeit“ der Jahre 1939 und 1941 entnommen wurden. Erstens: Arbeit und „Volksgemeinschaft“ gehören in nationalsozialistischer Perspektive auf das Engste zusammen. Darüber hinaus bringt das zweite Zitat unverblümt zum Ausdruck, daß die Nationalsozialisten ‚Arbeit und Kampf‘ und ‚Arbeit und Krieg‘ zusammendachten.

Nun könnte man einwenden, Ley habe das 1939 und 1941 gesagt, als der Krieg unmittelbar bevorstand bzw. schon längst geführt wurde. Man könnte vermuten, daß dahinter kurzfristige, taktisch-psychologisch motivierte Mobilisierungsabsichten standen. Das allerdings wäre kurzschlüssig. Denn derselbe Robert Ley hat den Begriff „Soldaten der Arbeit“ bereits 1937/38 geprägt, als Titel eines Buches, das in hoher Auflage erschien und Reden enthielt, die Ley in den ersten Jahren nach der Machtergreifung hielt. Zurück geht das Schlagwort von den „Soldaten der Arbeit“ zwar auf eine beiläufige Bemerkung Hitlers in einem Aufruf vom 4. Mai 1933.[2] Popularisiert wurden die „Soldaten der Arbeit“ jedoch erst durch das gleichnamige Buch Leys, in dem die Unternehmer terminologisch zu „Offizieren der Wirtschaft“ und die Arbeitnehmer zu einfachen „Soldaten der Arbeit“ mutierten.[3] Soldat und Arbeiter wurden sprachlich unmittelbar verklammert. Deutlich wird dies auch z.B. in den Passagen des Buches, in denen Ley fünf Jahre nach der Machtübernahme von „dem Soldaten“ als „dem schönsten Vorbild“ der Betriebs- und Volksgemeinschaft fabulierte und das „soldatische Empfinden“ und die „soldatische Gemeinschaft“ in den höchsten Tönen pries.[4]

Daß hier Zitate vom bellizistischen „Arbeitsfanatiker“ Robert Ley ausgewählt wurden, war nicht zufällig. Ley war seit Mitte der zwanziger Jahre einer der engsten Paladine Hitlers, der ihm bis zum bitteren Ende 1945 die Treue hielte. In der Nachfolge Gregor Strassers ernannte Hitler Ley im November 1932 zum „Stabsleiter der Obersten Parteiorganisation“ bzw. „Reichsorganisationsleiter“ der NSDAP; damit stieg er zum Rivalen zunächst von Rudolf Heß und später Martin Bormann auf.[5]

Wichtiger als das Amt des Reichsorganisationsleiters war Leys Funktion als Führer der Deutschen Arbeitsfront (kurz: DAF), einer riesigen Organisation, die unmittelbar nach der Zerschlagung der Gewerkschaften auf den Trümmern der Arbeitnehmerorganisationen als (zugespitzt formuliert) volkspädagogische Vorfeldorganisation der NSDAP errichtet wurde. Entgegen manchem immer noch kolportierten Vorurteil besaß die DAF keine gewerkschaftsähnlichen Züge. Sie sollte vielmehr die autoritär-patriarchale Integration der deutschen Arbeiterschaft in das NS-System in die Wege leiten – einer Arbeiterschaft, die bis 1933 als soziale Großgruppe der wohl entschiedenste Gegner der Hitler-Bewegung gewesen war, gleichgültig ob sozialdemokratisch, kommunistisch oder christlich orientiert.[6] Als Leiter dieser Arbeitsfront war es vor allem Robert Ley, der innerhalb der NS-Führungsriege für unser Thema, den Arbeitsbegriff und die „Arbeiter der Stirn und der Faust“, zuständig war. Die Tageszeitung „Der Angriff“ wiederum, der die Zitate entnommen sind, wurde nominell von Joseph Goebbels herausgegeben. Tatsächlich war sie im Besitz der Arbeitsfront, das Sprachrohr dieser Massenorganisation und mit einer Auflagen von 150.000 (1939) nach dem „Völkischen Beobachter“ die auflagenstärkste nationalsozialistische Tageszeitung, mithin in erheblichem Maße politisch mentalitätsprägend.

Ley war der Lautsprecher des „Führers“. Hitler seinerseits bezeichnete Ley nicht grundlos als „meinen Idealisten“. Tatsächlich äußerte in seinen Artikeln über den 1. Mai 1939 und 1941 Ley keine Privatmeinung. Der Chef der Arbeitsfront elaborierte lediglich, was „der Führer“ schon vorher geäußert oder zu Papier gebracht hatte, beispielsweise die enge Verknüpfung von Arbeitsbegriff und „Volksgemeinschaft“. So erklärte Hitler in „Mein Kampf“ etwa, daß der Arbeiter durch seine Arbeit „mit Fleiß und Redlichkeit der Volksgemeinschaft [nur] zurückerstatte, was sie ihm selbst gegeben hat.“ Jeder deutsche Mensch müsse, so Hitler in einer Passage über den „ideellen Wert“ der Arbeit, „die Kräfte, welche die Natur ihm gab und die Volksgemeinschaft zur ausbildung brachte, dem Dienste seine Volkstums widmen“.[7] Als Individuum war der Arbeiter nichts; nur als Glied der „Volksgemeinschaft“ besaß er Wert. Auch für die rassistische und bellizistisch-sozialdarwinistische Aufladung des Arbeitsbegriffs konnte Ley nicht das Urheberrecht beanspruchen, auch in dieser Hinsicht besaß der „Führer“ das Copyright.[8]

Die folgenden Ausführungen kreisen um die Umwertung des Arbeitsbegriffs durch die Nationalsozialisten – und zwar sowohl während der zwölf Jahre der NS-Herrschaft als auch bereits während der 15 Jahre der Weimarer Republik, als die später führenden Nationalsozialisten ihren Arbeitsbegriff zu entwickeln begannen. Es geht um die rassistische Aufladung des Arbeitsbegriffs und um den Arbeitsbegriff als Instrument der Inklusion wie Exklusion. Zudem wird deutlich, daß entgegen mancher Auffassung auch unter Historikern die Arbeit und der Arbeitsbegriff trotz inflationärer Verwendung während der NS-Herrschaft keine Aufwertung erfuhr.

Im ersten Teil der folgenden Ausführungen steht der Terminus „Arbeit“ im Mittelpunkt, und mit ihm der Begriff „Arbeiter“, genauer: die während des „Dritten Reiches“ inflationär gebrauchten Wortschöpfungen „Arbeiter der Faust“ und Arbeiter der Stirn“. Es werden Lexika und Wörterbücher aufgeschlagen, um nachzuschauen, was dort zu diesen Begriffen zu lesen haben, um so die NS-spezifischen Konnotationen des Arbeits- und des Arbeiterbegriffs genauer herausarbeiten zu können. Im zweiten Teil wird die sprachliche Sphäre mit der harten sozialpolitischen Praxis der Hitler-Diktatur konfrontiert – und zwar mit den sozialen Verhältnissen der Arbeiterschaft, als dem Kern der „Arbeiter der Faust“. Anschließend werden knappe Schlaglichter auf die „Arbeiter der Stirn“ gesetzt, indem der Fokus auf eine zeitgenössische Elite dieser „Arbeiter der Stirn“ gerichtet wird, auf eine Art ‚wissenschaftlichen Hochadel‘ im Deutschland der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf die Direktoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter der Kaiser-Willhelm-Gesellschaft (KWG), dem Forschungsverbund der reichsdeutschen Spitzenforschung, der 1945 auch international eine einzigartige Stellung besaß, und die Vorgängerinstitution der heutigen Max-Planck-Gesellschaft (MPG) gewesen ist.

I. Sprache und Begriffe

„Arbeiter der Faust“ und „Arbeiter der Stirn“ - die Suche nach dem Ursprung

Der erste Griff, den man macht, wenn man die Bedeutung und die Herkunft eines Wortes genauer klären will, ist der zum Grimm’schen Wörterbuch, buchstäblich ein Jahrhundertwerk, 1854 begonnen und erst 1954, mit Band 32, abgeschlossen. Unsere zentralen Begriffe „Arbeit“ und „Arbeiter“ werden gleich im ersten Band erläutert, den die Gebrüder Grimm noch selbst besorgt haben. „Arbeit“ sei (heißt es dort) „ein uraltes, viel merkwürdige seiten darbietendes wort“.[9] Im selben Band, fünf Seiten später, findet sich unter dem Stichwort „Arbeiter“ folgender Eintrag der Gebrüder Grimm: „Unter den arbeitern, der arbeitenden classe denkt man sich vorzugsweise handarbeiter, im haus, im felde, in den fabriken“.[10] Im Kontext der Grimm’schen Darlegungen zum Arbeitsbegriff finden sich außerdem verwandte, davon abgeleitete Begriffe wie „kopfarbeit, geistige arbeit, bücherarbeit, gelehrte arbeiten“. Die von den Nationalsozialisten inflationär gebrauchten Termini „Arbeiter der Faust“ und „Arbeiter der Stirn“ sucht man dagegen sowohl im Deutschen Wörtenbuch der Gebrüder Grimm als auch in anderen Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts vergeblich. Wann und wo aber tauchen die Begriffe „Arbeiter der Stirn und Arbeiter der Faust“ das erste Mal auf?

Der nächste Griff in die Lexika, diesmal in die zeitgenössischen Lexika des „Dritten Reiches“. Im Ergänzungsband des Großen Brockhaus aus dem Jahre 1935 wird unfreiwillig lakonisch notiert: „Die nationalsozialistische Sozialpolitik ist darauf gerichtet, den A[rbeiter] als ‚sozialen Gegenspieler‘ im Sinne der Klassenkampfideen des Marxismus zu beseitigen, ihn in den Stand zu erheben, d.h. ihn zum vollwertigen Mitglied der Volksgemeinschaft zu machen, den ‚Arbeiter der Stirn‘ ebenso wie den ‚Arbeiter der Faust‘. [...] Der für die nationalsozialistische Weltanschauung entscheidende Begriff der Ehre [soll] auch das Arbeitsleben fruchtbar gestalten und dem A[rbeiter] diejenige Achtung sichern, die ihm bei der Erfüllung seiner Pflichten im Betrieb zusteht.“[11]

Der Begriff „Arbeit“ wiederum, heißt es im Großen Brockhaus ähnlich wie in den eingangs zitierten Sätzen Leys, sei „nach nationalsozialistischer Auffassung jede im Dienste an der Volksgemeinschaft stehende Betätigung körperl[icher] und geistiger Kräfte als [ein] alle Volksgenossen zur Leistungsgemeinschaft verbindendes Schaffen.“[12] Auch im „Volksbrockhaus“ von 1939 wird im Eintrag „Arbeit“ bzw. „Arbeiter“ der „Nutzen von Volk und Staat“ als zentrales Element des Begriffes hervorgehoben.[13] „Arbeit“ und „Arbeiter“ haben also, so wird hier deutlich, mit „Volksgemeinschaft, mit „Pflicht“ und deutscher „Ehre“ zu tun. Marxistische Konnotationen der Begriffe „Arbeit“ und „Arbeiter“ sollen – das ist gleichfalls unmißverständlich - verschwinden. Der inflationären Verwendung der Schlagworte „Arbeiter der Stirn und der Faust“ liegt die Absicht zugrunde, die klassisch-marxistischen und ebenso die klassisch-nationalökonomischen Bedeutungsinhalte der Begriffe „Arbeit“ und „Arbeiter“ zu tilgen. Hier sind die NS-Lexika eindeutig.

Zu den Wortwurzeln, zur Entstehungsgeschichte der Begriffe „Arbeiter der Faust“ und „Arbeiter der Stirn“ finden sich jedoch weder in diesen noch in anderen Lexika Angaben. Also weiter gesucht. In der 29. Auflage des so genannten Büchmann/Rust, Obertitel: „Geflügelte Worte“, Untertitel: „Zitatenschatz des deutschen Volkes“, aus dem Jahre 1942 wird man schließlich fündig. Dort heißt es: „Der von Hitler geprägte Ausdruck „Arbeiter der Faust und der Stirn“ findet sich gedruckt zuerst im Völk[ischen] Beob[achter] vom 5. Juni 1921.“[14] Er ist also offensichtlich eine genuine Erfindung der Nationalsozialisten und ihres Führers, und fand bereits kurze Zeit nach Umbenennung der Münchner DAP in NSDAP - und noch einen Monat, bevor Hitler offiziell zum Vorsitzenden der NSDAP gekürt wurde - Eingang in den Sprachhaushalt dieser Bewegung.

Schaut man in späteren Hitler-Reden nach, stellt man fest, dass beide Begriffe allmählich zur stehenden Redewendung werden. In einem Agitationsvortrag vom 24. April 1923 beispielsweise, ein halbes Jahr vor dem Putschversuch in München, erklärte der Führer der NS-Bewegung: „Der Arbeiter der Stirn und der Faust [...] gehören zusammen, und aus diesen beiden muß sich ein neuer Mensch herauskristallisieren – der Mensch des kommenden Deutschen Reiches.“[15] Die Reihe mit Zitaten, in denen die Worte „Arbeiter der Stirn und der Faust“ auftauchen, ließe sich fortsetzen.

Sprachpolitik gegen die Linke

Für die Schöpfung sowie die inflationäre Verwendung der beiden Schlagworte „Arbeiter der Stirn“ und „Arbeiter der Faust“ ist von Bedeutung, daß beide Begriffe von der politischen Linken nicht benutzt. Die Klassiker des Marxismus und ebenso übrigens die Nationalökonomen und die meisten Kathedersozialisten des 19. Jahrhunderts sowie die spätere internationale sozialistisch-kommunistische Bewegung bevorzugte die Termini „Hand-“ und „Kopfarbeiter“ oder „Hand-“ und „Kopfarbeit“. Indem die Nationalsozialisten die Begriffe „Kopf-“ und „Handarbeiter“ nicht oder nur selten und ungern verwandten und statt ihrer die Schlagworte „Arbeiter der Stirn“ und „Arbeiter der Faust“ benutzten, betrieben sie eine kalkulierte Sprachpolitik. Sie zerschlugen nicht nur die Organisationen der Arbeiterbewegung, auf eine bis dahin unbekannt brutale Art und Weise. Die NS-Propaganda, die seit 1933 ja ein Monopol auf die offizielle Sprache besaß, suchte darüber hinaus die Mentalitäten neu zu prägen, in unserem Falle: die Arbeiterbewegung, deren Milieus und die dort verankerten Normen und Wertsysteme vergessen zu machen, indem sie neue Termini schöpfte und den Sprachgebrauch totalitär veränderte. Nicht zuletzt deshalb wurden die Begriffe „Arbeiter der Faust“ und „Arbeiter der Stirn“ unter der Hitler-Diktatur zur stehenden Redewendung.

Beide Schlagworte sind nur ein Beispiel für die totalitäre Sprachpolitik der Nationalsozialisten, ein anderes ist der Begriff „Arbeitertum“. Der Begriff „Arbeitertum“ geht auf den völkisch-antisemitischen Kathedersozialisten Eugen Dühring zurück. Dühring wiederum ist zu nachhaltiger Bekanntheit eigentlich nur gekommen, weil sich Friedrich Engels in seiner berühmten Schrift „Anti-Dühring“ mit ihm und seinen Ansichten polemisch auseinandergesetzt hat. Dühring hat den Begriff „Arbeitertum“ 1889 geprägt. Die Nationalsozialisten haben diesen Begriff dann aufgegriffen und mit „Arbeitertum“ das Wort „Proletariat“ zu ersetzen versucht – in der Absicht, damit auch die Vorstellung von einem wie auch immer gearteten „proletarischen Klassenbewußtsein“ als politisch-ideologischer Prämisse der organisierten linken Arbeiterbewegung aus den Köpfen zu vertreiben.[16]

Militaristische Aufladung des „Arbeits-“ und „Arbeiter“-Begriffs

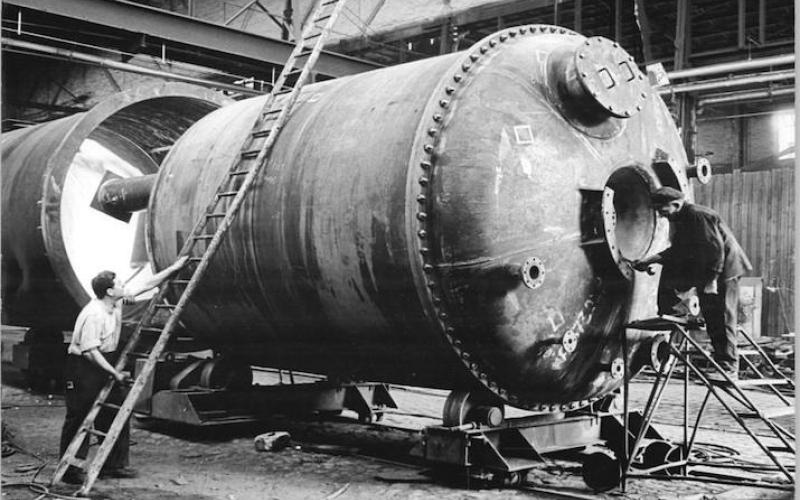

Die Schlagworte „Arbeiter der Stirn“ und „Arbeiter der Faust“ klingen anders als die vordem gebräuchlichen Wörter Handarbeiter und Kopfarbeiter. Sie besitzen etwas kriegerisches, aggressives. Man vermeint die typischen NS-Plakate vor sich zu sehen: breiter, muskulöser Körper, vorgerecktes Kinn und ein, im Vergleich zum Rumpf, relativ kleiner Kopf.

Die Begriffe „Arbeiter der Faust und der Stirn“ sind keineswegs die einzigen, seit 1933 häufig gebrauchten Ausdrücke, die einen stark militärischen oder militaristischen Klang besitzen. Es lassen sich zahlreiche weitere finden. Nur einige Beispiele:

Statt von „Arbeitsmarkt“ sprachen die Nazis von „Arbeitseinsatz“, ein Begriff übrigens, der den Realitäten der Hitler-Diktatur durchaus angemessen war, da die Freiheit der Arbeitsplatzwahl bereits seit 1934 allmählich eingeschränkt wurde. Einen vorläufigen Abschluß fand die Einschränkung der Arbeitsplatzwahl in der Teildienstpflicht vom 22. Juni 1938 sowie der unbegrenzten Dienstpflicht vom 13. Februar 1939. Im Begriff des „Arbeitseinsatzes“ drückt sich aus, daß die Arbeiterschaft zu einer, ihrer Freiheiten beraubten Manövriermasse wurde, die entsprechend den Zielsetzungen des NS-Regimes mal hierhin, mal dorthin verschoben wurde. Nach 1939 wurden weitere Varianten dieses Begriffs ins Leben gesetzt, z.B. „Fremdarbeitereinsatz“ oder „Europaeinsatz“.

Ein zweites Beispiel für militaristisches Vokabular: Die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit in den Jahren 1933 bis 1936 wurde zur „Arbeitsschlacht“. Es wurden also bereits in den nur scheinbar friedlichen ersten sechs Jahren des Tausendjährigen Reiches Kriege geführt und Schlachten, „Arbeitsschlachten“ geschlagen. Begriffe wie „Arbeitsschlacht“ fanden eine rasche, allgemeine Akzeptanz selbst in den anfangs noch nicht gleichgeschalteten Zeitungen und Zeitschriften. Dies verweist nicht zuletzt darauf, daß der Erste Weltkrieg unmittelbar zum engeren Erfahrungs- und Begriffshorizont der Zeitgenossen gehörte. Nicht zufällig wurde gern auch z.B. der Ausdruck „Hindenburg-Programm“ (in Anspielung auf die forcierte Umstellung der deutschen Gesellschaft und des Arbeitslebens auf den Krieg Ende 1916) benutzt, etwa um die Ausrichtung der deutschen Wirtschaft auf eine forcierte Aufrüstung anschaulich, für die Zeitgenossen nachvollziehbar, zu unterstreichen.[17]

Das Denken und Sprechen in militärischen und militaristischen Kategorien war in den dreißiger Jahren selbstverständlich. Dabei mußten sich die Zeitgenossen gar nicht an den Ersten Weltkrieg, an das Abschlachten namentlich an der Westfront, zurückerinnern. Nach 1918 wurde der Krieg auf den Straßen deutscher Groß- und Kleinstädte ja fortgesetzt. Begriffe wie „Arbeitsschlacht“ oder „Soldaten der Arbeit“ bringen überdeutlich zum Ausdruck, daß der Krieg und das Denken in militaristischen Kategorien zum Kernbestand der nationalsozialistischen Ideologie gehörte und zentraler Bestandteil des Denkens, Handelns und Fühlens der NS-Bewegung und der Hitler-Anhänger war. Nach der Installierung des Präsidialkabinetts Hitler wurde daraus rasch eine entsprechende politische Praxis: Die Aufrüstung des „Dritten Reiches“ wurde seit dem Austritt aus dem Völkerbund Ende 1933 offen betrieben, 1935 bekanntlich die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt und die Gesellschaft auf den Krieg orientiert. Nicht nur der Terminus „Soldaten der Arbeit“, auch der bei der NS-Propaganda ausgesprochen beliebte Begriff der „Arbeitsschlacht“ macht aus dem Willen zur Militarisierung der Arbeitswelt des „Dritten Reiches“ keinen Hehl. Noch mehr gilt dies für den erwähnten, von Robert Ley kreierten Begriff des „Soldaten der Arbeit“.

In denselben sprachlichen Kontext gehören schließlich zwei weitere Termini: der Begriff der „Gefolgschaft“ und der Begriff des „Betriebsführers“. Beide Termini markieren ein schroff hierarchisches Verhältnis, die absolute Unterordnung der „Gefolgschaft“ unter den „Führer des Betriebes“. So heißt es denn auch nicht zufällig im Artikel 2 des „Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit“, das seit Januar 1934 die Betriebs- und Arbeitsverfassung in Deutschland von Grundauf änderte:

„Der Führer des Betriebes entscheidet der Gefolgschaft gegenüber in allen betrieblichen Angelegenheiten“. Die Gefolgschaft „hat ihm die in der Betriebsgemeinschaft begründete Treue zu halten.“

Der Terminus „Gefolgschaft“, so hat Victor Klemperer, der durch seine Tagebücher berühmt gewordene Philologe, diesen Begriff in seiner Analyse der nationalsozialistischen Sprache kommentiert,

„belud sie [die Arbeiter und Angestellten] mit altdeutscher Tradition, das machte sie zu Vasallen, zu waffentragenden und zur Treue verpflichteten Gefolgschaftsleuten adliger, ritterlicher Herren. War solche Kostümierung ein harmloses Spiel? Durchaus nicht. Es bog ein friedliches Verhältnis ins Kriegerische“.[18]

Darüber hinaus signalisieren bereits die Termini „Betriebsführer“ und Gefolgschaft“, daß dem inflationären Gebrauch des Begriffes „Arbeit“ in der NS-Propaganda keine substantielle Aufwertung des Arbeitnehmers, keine Stärkung seiner rechtlichen und sozialen Stellung in der industriellen Arbeitswelt gegenüberstand. Im Gegenteil. Der Begriff „Gefolgschaft“ markiert einen substantiellen Verlust an Rechten, keineswegs nur den Wegfall der Mitbestimmungsrechte der 1933 beseitigten Betriebsräte.[19] Der von der NS-Propaganda gleichfalls häufig benutzte, vormoderne, altdeutsch anmutende Begriff der „Ehre“, oder „Arbeitsehre“, kaschierte die Aushöhlung der Rechtsposition der Arbeitnehmerschaft nur schlecht.

Rassistische Konnotationen

Schließlich sei eine weitere Bedeutungsebene angesprochen, die im nationalsozialistischen Arbeitsbegriff immer mitzudenken ist: die rassistischen Konnotationen. Auch hierzu erneut ein Hitler-Zitat, gleichfalls wiederum aus der Zeit, als die NSDAP noch eine unbedeutende Sekte war, aus dem Jahre 1922:

„Arbeit fassen wir auf in unserem germanischen Sinn als Pflichterfüllung für eine Volksgemeinschaft [...]. Der Arier faßt Arbeit auf als Grundlage zur Erhaltung der Volksgemeinschaft unter sich, der Jude [dagegen] als Mittel zur Ausbeutung anderer Völker.“[20]

Wenige Jahre später heißt es in „Mein Kampf“,[21]

daß der „Arier“ unter Arbeit „keineswegs eine Tätigkeit zum Lebensunterhalt an sich versteht, sondern nur ein Schaffen, das nicht den Interessen der [in der Volksgemeinschaft zusammengefaßten] Allgemeinheit widerspricht. Im anderen Falle bezeichnet er das menschliche Wirken [...] als Diebstahl, Wucher, Raub“ – Begriffe, die Hitler, Streicher und anderen dem zum Stereotyp gewordenen „Juden“ als angeblichem „Parasiten im Körper anderer Völker“ zuschrieben.

Arbeit wird also als völkisch-rassische Pflichterfüllung definiert, die im übrigen (aber das nur nebenbei) kein Recht auf Arbeit impliziert[22] - nicht einmal für den „arischen Volksgenossen“, der in Zeiten vorübergehender Erwerbslosigkeit oder Kurzarbeit, die es namentlich in der Konsumgüterindustrie auch nach 1936 immer wieder gab, komplikationslos ‚freigesetzt‘[23] werden konnte. Arbeit „als Pflichterfüllung für die Volksgemeinschaft“ hieß vor allem, daß nicht mehr der Einzelne zählte, sondern jeder nur noch als Glied des „Volkskörpers“ etwas wert war. Der Begriff „Arbeit“, und übrigens ebenso der der „Ehre“ oder „Arbeitsehre“, war rassistisch aufgeladen. Der nationalsozialistische Rassismus wiederum zielte nach außen, aber auch auf die Binnenverhältnisse, auf die Stellung innerhalb der „deutsch-arischen Herrenrasse“.

Zum Rassismus nach innen: Nur wer die erwartete Arbeitsleistung brachte, galt als vollwertig, durfte sich als Glied der „deutsch-arischen Volksgemeinschaft“ wähnen. Wer über die von „erbgesunden“ deutschen „Ariern“ erwartete Leistungskraft nicht verfügte, galt schnell als „minderleistungsfähig“ – so der einschlägige Terminus. Und dies konnte in einer biologistischen Gesellschaft wie der des „Dritten Reiches“ schnell zur physischen Bedrohung werden, mindestens Zwangssterilisierung einbeschlossen. Dem Arbeitswissenschaftlichen Institut der Deutschen Arbeitsfront, das Amt der DAF, das langfristige Strategien und handlungsleitende Konzepte für die Führungsriege der Arbeitsfront um Robert Ley entwickelte, galt als „allgemeine Regel, daß der Nichtgelernte, insbesondere der Ungelernte, biologisch vielfach minderqualifiziert ist.“[24]

Der Begriff der „Ehre“ wiederum, der (wie dem Großen Brockhaus von 1935 zu entnehmen war) für das nationalsozialistische Arbeitsethos zentral war, wurde an beides, an die vollwertige Leistung wie an die politische Konformität gebunden. Dem deutschen „Volksgenossen“ wurde der „Gemeinschaftsfremde“ gegenüber gestellt. Der „Gemeinschaftsfremde“ wurde aus der „Volksgemeinschaft“ ausgestoßen und genoß nicht einmal das Minimum an Schutzrechten, das die Arbeiterschaft nach 1933 nominell noch besaß. So konnten z.B. unbotmäßige Arbeitnehmer nach dem Urteil der Arbeitsgerichte fristlos entlassen werden. Der Kündigungsschutz galt nur für systemkonforme Arbeiter und Angestellte.[25]

Darüber hinaus – das machte die NS-Bewegung gleich Anfang April 1933 mit ersten Pogromen und ihrem so genannten „Juden-Boykott“ deutlich – besaß der Arbeits-Begriff scharf antisemitische Konnotationen. Arbeit, so hatte Hitler in seiner von mir vorhin zitierten Rede 1922 deutlich gemacht, war „germanisch“ oder „arisch“. Der zum alles umfassenden Feindbild gewordene „Jude“ verkörperte in der Perspektive Hitlers und anderer führender Nationalsozialisten das schiere Gegenteil von Arbeit. Ein nach den NS-Rassevorstellungen als „Jude“ stigmatisierter Mensch konnte in dieser Diktion weder „Arbeiter der Faust“ noch „Arbeiter der Stirn“ sein. Er verkörperte das Kapital, den Wucher, die Ausbeutung, also das Gegenüber der „Arbeit“. Der Begriff „Kapital“ wiederum wurde von den Nationalsozialisten weiter aufgesplittert, in „schaffendes“ und „raffendes Kapital“. Die von der NS-Rassegesetzgebung als „Juden“ eingestuften Menschen verkörperten (das ist bekannt) dagegen den „Wucher“ oder das „raffende Kapital“, das sich zudem perfiderweise – so suggerierte die allumfassende Verschwörungstheroie der Nationalsozialisten – auch noch als „Bolschewist“ und „Weltrevolutionär“ verkleidete, um die ehrlichen Arbeiter zu verführen. „Der Jude“ wurde zum Gegenpol der schöpferischen „Arbeit“, die angeblich (folgt man Ley und Hitler) nur den „arischen“ oder germanischen Menschen adelte, hypostasiert.

Das Denken in „Rassen“ war konstitutiv für die nationalsozialistische ideologie und nationalsozialistisches Handeln. Auch gegenüber anderen angeblichen Rassen, wurde der Arbeits-Begriff von den Nationalsozialisten umgedeutet, rassistisch aufgeladen, nach dem Motto: Je entfernter eine Nation der deutschen oder „germanischen Herrenrasse“ war, desto weniger war er zu schöpferischer Arbeit prädestiniert. Dies hatte erhebliche Konsequenzen: Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Manche Arbeit ist monoton, andere anregend und kreativ. Wer sich für welche Arbeit eignete, entsprechend eingestuft und vergütet wurde, war, nach nationalsozialistischer Ansicht, rassisch determiniert. Das bereits erwähnte Arbeitswissenschaftliche Institut der DAF gab auch in dieser Hinsicht die Richtung vor. Kurz vor der gewaltsamen Besetzung Polens durch deutsche Truppen publizierte dieses Institut im Kontext der damaligen Rationalisierungsdebatte als wissenschaftliche Erkenntnis, daß „der vorwiegend ostische oder ostbaltische Mensch in der Regel recht gut, der vorwiegend nordische oder fälische Mensch dagegen weniger für Fließ- und im besonderen Bandarbeit geeignet ist.“[26]

Das hört sich wie eine billige Propagandaparole an. Die hinter dieser Formel stehende Diskriminierung und Hierarchisierung wurde jedoch spätestens seit 1941 in wachsendem Maße in zahllosen Unternehmen Realität: Fremdarbeiter, vor allem „Ostarbeiter“, standen am unteren Ende der Betriebshierarchie. „Ostarbeiter“, in der Diktion des Arbeitswissenschaftlichen Instituts also die „ostischen oder ostbaltischen Menschen“, wurden auf unqualifizierte, monothone Arbeitsplätze gesetzt, während deutsche Arbeitnehmer, in den rassistischen Termini „nordische Menschen“, zu Vorarbeitern und Werkmeistern aufgeschult wurden.[27]

Nicht nur ausländische – männliche – Arbeitskräfte, auch Frauen – und zwar deutsche wie ausländische – wurden biologistisch eingruppert wurden. So erklärte das Arbeitswissenschaftliche Institut der Arbeitsfront:

„Die schnell erlernbaren Handgriffe, die auch bald bis ins kleinste beherrscht und fast automatisch ausgeführt werden, binden die Frau mit geringer Denkarbeit nur lose an die Arbeit und vor allem nur lose an den Sinn der Arbeit. Sie kann sich während der Arbeit mit ihren privaten und häuslichen Freuden und Sorgen beschäftigen. [...] Das zwangsläufige Arbeitstempo bei der Bandarbeit kommt den Wünschen der industriell tätigen Frau meistens auch entgegen, da ihr dadurch die Verantwortung einer eigenen Initiative in einer Tätigkeit erspart bleibt, deren Sinn ihr fremd ist.“[28]

Die Rede vom ‚Wesen der Frau‘ ist alt. Die Diskriminierung der Frauen unter dem Nationalsozialismus – darüber sollte ihre relative, sukzessive Gleichstellung während des Krieges nicht hinwegtäuschen – war jedoch, das macht dieses Zitat deutlich, weit stärker als zuvor biologistisch aufgeladen und zeigte rassistische Konnotationen.

II. Sozialpolitische Praxis und soziale Verhältnisse

Keine Fürsorge für die „Arbeiter der Faust“ – auch eine Replik auf Götz Aly

Um den Kontrast zwischen sprachlicher Sphäre und der tatsächlichen sozialen Lage der Arbeiterschaft seit 1933 besser herausarbeiten und pointierter zuspitzen zu können, knüpfe ich an eine nur wenige Jahre zurückliegende Kontroverse an – an die Thesen des Berliner Historikers und Journalisten Götz Aly in seinem Buch „Hitlers Volksstaat“, die eine breite öffentliche Resonanz gefunden haben. Die Kernthese Alys lautet: Der Nationalsozialismus habe die sozialen Unterschiede eingeebnet; er sei anti-elitär und Hitler ein „Volkskanzler“ gewesen. Das NS-Regime habe „Milde gegen die Massen“ walten lassen und „klassenbewußt innenpolitisch die Lasten zum Vorteil der sozial Schwächeren verteilt“. Die NS-Diktatur müsse folglich als „Gefälligkeitsdiktatur“ und „Volksstaat“ verstanden werden. Der moderne Sozialstaat schließlich sei die weitgehend bruchlose Fortsetzung der rassistischen „Fürsorgediktatur“ der Nazis gewesen.[29]

Schauen wir uns die vermeintliche „Fürsorge“ der Nazis etwas genauer an: Um die These vom „Volksstaat“ zu stützen, der „die Lasten zum Vorteil der sozial Schwächeren verteilt“ habe, hätte es nahe gelegen, sich den zentralen Indikator einmal genauer anzuschauen, der über die Stichhaltigkeit der These eines egalitären oder zumindest egalisierenden „Volksstaates“ entscheidet: die Lohn-, Einkommens- und Arbeitszeitentwicklung. Aly geht auf die Lohn-, Einkommens- und Arbeitszeitentwicklung jedoch gar nicht oder nur ganz beiläufig ein. Während er die Steuerpolitik auf fünfzig Seiten wortreich abhandelt, spricht er Löhne und Gehälter nur in fünf Zeilen an – und stellt deren Entwicklung zudem nicht einmal korrekt dar.[30] Holen wir also nach, was Aly versäumt hat.[31]

Zunächst zu den nominellen Bruttostundenverdiensten. Die nominellen Bruttostundenverdienste deutscher Arbeiter beiderlei Geschlechts lagen 1936 um sage und schreibe 22,8% und selbst 1943 noch um 8,0% unter dem Stand von 1929. Selbst diese auf der amtlichen Lohnstatistik basierenden Prozentwerte beschönigen die Einkommenskonstellationen zugunsten des NS-Regimes. Denn in die Angaben zu den Stundenverdiensten flossen sämtliche Überstunden-, Sonntagszuschläge etc., mithin die Veränderungen der Arbeitszeiten ein. Und die hatten sich erheblich verlängert. Die Arbeitszeiten vor allem männlicher Industriearbeiter erhöhten sich zwischen 1929 und 1941 erheblich: 1941 lag die durchschnittlichen Wochenarbeitszeit um 10,3% über dem Niveau des letzten Jahres vor der Weltwirtschaftskrise. In zahlreichen Industriesektoren, insbesondere in weiten Teilen der Rüstungsindustrie wurden die Arbeitszeiten weit über die 60-, mitunter sogar über die 72-Stunden-Woche hinaus verlängert. Allein dies macht vor allem den Vergleich der Wochen- und Jahreseinkommen, aber auch den der Stundenverdienste problematisch. Hinzu tritt die vielfache Aushöhlung der als Tarifordnungen zumeist weitergeltenden vormaligen Tarifverträge und die steigende Zahl untertariflich Entlohnter in vielen Branchen.

Betrachtet man zudem den Gesamtumfang aller lohnbezogenen Abgaben, die die Bruttoverdienste zu Nettoeinkommen machen, verliert schließlich das zentrale Argument Alys, die steuerpolitische Begünstigung geringverdienender Arbeitnehmer, vollends an Überzeugungskraft. Zwar blieben die Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung im wesentlichen konstant. Allerdings wurde 1930 mit der von allen Lohn- und Gehaltsempfängern zu zahlenden „Bürgersteuer“ eine zusätzliche Abgabe zur Finanzierung des staatlichen Haushaltsdefizits eingeführt. Sie wurde – obwohl als nur vorübergehendes, krisenbedingtes „Notopfer“ gedacht – bis 1945 beibehalten und zur Rüstungs- und Kriegsfinanzierung genutzt. Nach der NS-Machtergreifung traten quasi obligatorischen Spenden an das „Winterhilfswerk“ hinzu sowie die Mitgliedsbeiträge für die Deutsche Arbeitsfront, der seit 1937 mehr als 90% und bei Kriegsbeginn fast die gesamte deutsche Arbeitnehmerschaft angehörte. Die letztgenannten Abgaben, deren Höhe immer wieder Unzufriedenheit in Arbeiterkreisen hervorrief, tauchen in den offiziellen Angaben des Statistischen Reichsamtes und ebenso bei Aly gar nicht erst auf. Entgegen dem freundlich gefärbten Selbstbild des NS-Regimes erhöhten sich die Lohnabzüge in Relation zu den Bruttowochenverdiensten von 12,5% 1929 auf 18,1% nach Kriegsbeginn. Die Nettoverdienste abhängig Beschäftigter sanken also noch stärker als die Bruttoverdienste. Auch die Angaben des Statistischen Reichsamtes zur Entwicklung der Realeinkommen vermitteln ein stark geschöntes Bild. Legt man dagegen interne Schätzungen der zuständigen Ministerialbürokratie zugrunde, sanken die wöchentlichen Nettorealeinkommen im Reichsdurchschnitt in den zehn Jahren vor Beginn des Zweiten Weltkrieges um mindestens zehn Prozent.

Die nähere Betrachtung der sozialen Verhältnisse ergibt also ein gänzlich anderes Bild, als Götz Aly gezeichnet hat. Nimmt man die Diktion Alys auf, muß man von einer ausgesprochenen „Härte gegen die arbeitenden Massen“ sprechen. Das NS-Regime verteilte „klassenbewußt innenpolitisch“ die Lasten einseitig auf die Schultern der „sozial Schwachen“, zum Vorteil der politischen Machthaber und der Besitzenden. Nicht Götz Aly hat recht, sondern Hermann Göring. Der nicht nur dicke, sondern auch mächtige Reichsmarschall, seit Herbst 1936 wirtschaftspolitisch der starke Mann im „Dritten Reich“, hat die sozialpolitische Praxis der Nationalsozialisten gegenüber der Arbeiterschaft, als der Kerngruppe der sog. „Arbeiter der Faust“, während einer internen Besprechung in die prägnante Formel: „Kanonen statt Butter“, gegossen. Mit der Formel „Kanonen statt Butter“ konnte man freilich schlecht öffentlich Politik machen. Man sucht sie deshalb in der Propaganda vergeblich.

Die „Arbeiter der Stirn“

Soweit die „Arbeiter der Faust“. Wie war das nun mit den sog. „Arbeitern der Stirn“? Michael Prinz hat in seiner bekannten Studie über „Die Entwicklung des sozialen Status der Angestellten von der Weimarer Republik bis zum Ende der NS-Zeit“ als Element nationalsozialistischer Propaganda die heftige Polemik „gegen den Standesdünkel des ‚Stehkragenproletariats‘“ herausgestellt. Dieser vermeintliche „Standesdünkel des Stehkragenproletariats“ sollte durch „eine uneingeschränkte Kameradschaft mit den ‚Arbeitern der Faust‘“ abgelöst werden – so wollten es nicht zuletzt die Propagandisten der Arbeitsfront. Der Begriff des ‚Angestellten‘ dagegen sei, so Prinz, in der parteioffiziellen Propaganda kaum mehr aufgetaucht und durch „Arbeiter der Stirn“ oder gleich ganz durch den nivellierenden Terminus „Gefolgschaft“ ersetzt worden.

An dieser Feststellung ist durchaus etwas dran. Der Kampf der NS-Propaganda gegen den vermeintlichen oder tatsächlichen „Kastengeist“ der Angestellten hat in mancherlei Hinsicht tatsächlich zu einer Statusabwertung geführt, allerdings nur für bestimmte Angestelltenschichten. Der Befund von Prinz trifft vor allem die einfachen Angestellten.[32] Die waren seit Mitte der zwanziger Jahre freilich auch zunehmend mit dem Phänomen konfrontiert, das gemeinhin als Taylorisierung und betriebliche Rationalisierung bezeichnet wird und mit einer zunehmenden Monotonie der Tätigkeiten einfacher Angestellter einherging.[33] Indessen veränderten sich die Arbeitsplatzstrukturen nicht nur der Angestellten, sondern auch die der Industriearbeiter. Facharbeiter waren im Gefolge der Einführung von Fließbandfertigung und teilautomatisierter Produktionssysteme seit den zwanziger und verstärkt seit Mitte der dreißiger Jahre in wachsendem Maße mit Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten befaßt, während die eigentliche Handarbeit zurückging.[34] Eine Einebnung der Statusunterschiede zwischen den Facharbeitern und einfachen Angestellten war in dieser Perspektive nur logisch und kein ideologischer Kraftakt. Sie wurde im übrigen von vielen Großunternehmen antizipiert, indem diese eine wachsende Zahl ihrer Facharbeiter auch nominell zu „technischen Angestellten“ machte.[35]

Wichtig ist allerdings festzuhalten, daß die Einebnung der Statusunterschiede nur die einfachen Angestellten und nicht die statushöheren „Arbeiter der Stirn“, also nicht z.B. die führenden Techniker und Wissenschaftler betraf. Letztere wurden zwar systematisch rassistisch ‚durchsiebt‘, so sie keine Juden waren jedoch ansonsten ausgesprochen privilegiert behandelt. Zur Illustration eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse meiner Untersuchungen zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) unter dem Nationalsozialismus.[36] Sie bieten sich als Fallbeispiel deshalb besonders an, weil in der KWG die in Deutschland und vielfach auch weltweit führenden Forscher vor allem der natur- und technikwissenschaftlichen Disziplinen konzentriert waren.

In den ersten Monaten nach der NS-Machtergreifung gab es zum Teil heftige Konflikte zwischen anmaßend und rüpelhaft auftretenden Funktionsträgern aus der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO) bzw. der Arbeitsfront auf der einen, und den etablierten, hoch angesehenen Wissenschaftlern in den Reihen der KWG auf der anderen Seite. Diese Spannungen, die weniger einen politischen, als vielmehr einen sozialhabituellen, zum Teil auch generationellen Hintergrund besaßen, verstummten seit Mitte 1934 – mit dem „Röhm-Putsch“, also der blutigen Enthauptung der SA-Führung. Mit der „Röhm-Affäre“ verschwanden auch der braune ‚Pöbel‘ aus den Gefilden der hohen Wissenschaft. Danach wurden die Wissenschaftler, so sie nicht als „Juden“ stigmatisiert waren oder sich politisch-öffentlich oppositionell engagiert hatten, vom Regime wie ‚rohe Eier‘ behandelt. Von einer Einebnung der Unterschiede zwischen den „Arbeitern der Stirn“ und „der Faust“ konnte ihnen gegenüber zu keinem Zeitpunkt die Rede sein. Irgendwelche egalitären Anwandlungen zeigten die maßgeblichen NS-Funktionäre ihnen gegenüber nicht. Warum?

Alle führenden Nationalsozialisten waren sich der trivialen Tatsache bewußt, daß sich moderne Kriege nur mit einer modernen Industrie und modernen Wissenschaften führen ließen. Seit 1936/37 wurden vor dem Hintergrund der forcierten Aufrüstung auch die Wissenschaften gefördert, und zwar vor allem die kriegswichtigen natur- und technikwissenschaftlichen Fachdisziplinen – auf Kosten der Geistes- und (nicht anwendungsorientierten) Sozialwissenschaften. Ideologisch eifernde Nationalsozialisten wie etwa der „Deutsche Physiker“ Johannes Stark verloren schon bald an Einfluß und spielten spätestens bei Kriegsbeginn. Macher vom Typus Göring und technokratische Nationalsozialisten vom Typus Fritz Todt und Albert Speer begannen die wissenschaftspolitische Szene zu beherrschen: Rudolf Mentzel, Erich Schumann u.v.a. Sie sicherten Wissenschaftlern und ebenso Technikern die bestehenden Privilegien und Freiheiten.

In der älteren historischen Forschung und in den Medien wird gern auf die angebliche Wissenschaftsfeindlichkeit der Nationalsozialisten verwiesen. Dieses liebgewonnene Vorurteil führt, wie die Wissenschaftsgeschichte in den letzten Jahren überzeugend herausgearbeitet hat, in die Irre.[37] Typisch für die Nazis war zweifelsohne ein ausgeprägter Antiintellektualismus. Sie wollten keine selbständig denkenden Intellektuellen, die sich zudem noch öffentlich politisch exponierten – gleichgültig ob im linken Lager, als Nationalliberale oder Konservative. Die Nationalsozialisten wollten ihre politischen Ziele und Entscheidungen nicht kritisch kommentiert wissen. Gegen Wissenschaften und Wissenschaftler hatten die führenden Nationalsozialisten dagegen nichts, im Gegenteil. Sie wurden hofiert - soweit sie sich nicht öffentlich mit eigenen politischen Positionen exponierten, also nicht zu Intellektuellen wurden, und sofern sie sich dem Primat der Aufrüstung und Kriegführung unterwarfen.

Dies machte der Reichsminister für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung Bernhard Rust unmißverständlich deutlich, als er sich in seiner Rede zu Beginn der feierlichen Eröffnung des Reichsforschungsrates am 25. Mai 1937 ausdrücklich und im Beisein Hitlers gegen das „liberalistische“ Vorurteil wandte, „daß der Nationalsozialismus seinem Wesen nach wissenschaftsfeindlich ist und lediglich aus politischen, d.h. taktischen Gründen die Wissenschaft leben läßt, nicht ohne sie freilich ihrer eigensten Natur, d.h. ihrer Freiheit beraubt zu haben.“ Diesem Vorurteil widersprach Rust vehement: „Das deutsche Volk“, d.h. das NS-Regime, das für sich in Anspruch nahm zu artikulieren, was Wille der „Volksgemeinschaft“ sei, „verlangt nicht nach einer Wissenschaft, die nur nachredet, was die politische Führung für richtig erkannt hat“.[38] Sie wolle, im Rahmen der vorgegebenen allgemeinen politischen Zielsetzungen, die Freiheit der Wissenschaften.

Rust war selbstverständlich nicht der einzige. Göring erklärte Mitte 1942 mit nationalistischen Pathos, daß trotz der Eitelkeit der „einzelnen Professoren“ und ihrer Konkurrenz untereinander, „der deutsche Geist eben doch geschürft und trotz allem unendlich viel auf allen Gebieten erreicht“ habe, und lobte hier vor allem die KWG mit ihren auch nach 1933 zahlreichen Nobelpreisträgern.[39] Der nach Hitler zweitmächtigste Mann der Diktatur und Rust waren keine einsamen Rufer in der Wüste. Sie gehörten zu dem vielstimmigen Chor der selbstverständlich nicht altruistischen Wissenschaftsförderer, darunter selbst eifernde rassistische Ideologen wie Himmler, und ließen ihren Worten auch Taten folgen: 1936 hatte die Wissenschaftsförderung im „Dritten Reich“ das Weimarer Spitzenniveau von 1929 überschritten. Danach wuchsen die Etats keineswegs nur der KWG, sondern auch die anderer Forschungseinrichtungen in Sprüngen, die die Max-Planck-Gesellschaft, die DFG und andere Wissenschaftsinstitutionen heute vor Neid erblassen lassen würden.[40] „Freiheit“ der Wissenschaft, d.h. Methoden- und konzeptioneller Pluralismus sowie die organisatorische Autonomie renommierter Wissenschaftsinstitutionen, und ein barbarisches Herrschaftssystem – das wird hier deutlich - schlossen sich keineswegs aus.[41]

Infolgedessen war es kein Zufall, daß der proletarisch anmutende Ausdruck „Arbeiter der Stirn“, mit dem die habituell distinkten und auf ihren Individualismus stolzen Wissenschaftler nicht gern etikettiert worden wären, im gesamten, für die NS-Zeit gut erhaltenen Schriftwechsel der KWG kein einziges mal auftaucht. Auch in den Untersuchungen z.B. zur Preußischen Akademie der Wissenschaften finden sich keine Hinweise darauf, daß die dort versammelten, renommierten Gelehrten irgendwann von wissenschaftspolitischen NS-Funktionsträger als „Arbeiter der Stirn“ tituliert worden wären.[42] Für die Hochschulen im „Dritten Reich“ steht ähnliches zu vermuten.

Nicht zuletzt dieser Befund läßt den Schluß zu, daß die Formeln von den „Arbeitern der Stirn“ und „Arbeitern der Faust“ vor allem an die „Arbeiter der Faust“, also die industrielle Arbeiterschaft adressiert waren. Sie und auch die einfachen Angestellten sollten durch die gebetsmühlenartigen Wiederholungen des Stereotyps von den „Arbeitern der Stirn“ und „der Faust“ in der Illusion gehalten werden, daß die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ zur Einebnung sozialer Unterschiede führen werde. Zwar wurden ab 1933 die Grenzen zwischen den althergebrachten Ständen und Klassen durchlässiger, ein sozialer Aufstieg und ebenso Abstieg leichter als vorher möglich. Das ändert jedoch nichts an dem Tatbestand, daß die NS-„Volksgemeinschaft“ schroff hierarchisch blieb.[43]

III. Schluß

Angesichts der während der NS-Zeit bleibenden Proletarität der Arbeiterschaft und ein zunehmenden Proletarisierung der einfachen Angestellten während des „Dritten Reiches“, die seit 1939 bzw. 1941 allerdings durch eine Unterschichtung der deutschen Stammarbeiterschaft mit Millionen von ausländischen Arbeitskräften relativiert und kaschiert wurde, angesichts der (wie sich am Beispiel der KWG zeigen läßt) privilegierten Behandlung vor allem der Wissenschaftler, aber auch des Gros der Techniker wird man nicht von einer Aufwertung der „Arbeiter der Faust“ auf Kosten der „Arbeiter der Stirn“ sprechen können.

Zweifelsohne wimmelte es in der nationalsozialistischen Propaganda von Begriffen wie „Arbeit“, „Ehre der Arbeit“, „Arbeiter der Faust“, „Arbeiter der Stirn“, „Arbeitertum“, „Gefolgschaft“, „Arbeitseinsatz“, „Arbeitsschlacht“, „Soldaten der Arbeit“ usw. Nachhaltig unterstrichen wurde die verbale Aufwertung der „Arbeiter der Faust“ in der (wie Victor Klemperer formuliert hat) „ekelhaften Brühe der Reden, Kommentare und Artikel“[44] des „Dritten Reiches“ zudem durch eindrucksvolle optische Inszenierungen namentlich am 1. Mai, aber auch durch den choreographisch geschickt inszenierten Aufmarsch riesiger Menschenmassen z.B. bei der Eröffnung von Autobahnen oder auf Reichsparteitagen, die dann aufgrund nicht zuletzt eindrucksvoller Kameraführungen über die Wochenschauen den Zeitgenossen nachhaltig im Gedächtnis haften blieben.[45]

Diese Inszenierungen und die skizzierte NS-Sprachpolitik sowie die propagandistischen Streicheleinheiten für die Arbeitnehmerschaft sollten nicht dazu verführen, von einer Aufwertung des Arbeitsbegriffs zu sprechen. Er wurde vielmehr umgewertet, nämlich militaristisch sowie vor allem rassistisch aufgeladen. Der Arbeitsbegriff wurde zu einem Instrument der Diskriminierung, das Juden, aber auch vermeintlich „minderleistungsfähige“, nicht-jüdische Deutsche als „Gemeinschaftsfremde“ ausschloss und im Zweiten Weltkrieg dann das Millionenheer der intern wiederum scharf hierarchisierten „Fremdarbeiter“ zu Arbeitnehmern zweiter Klasse degradierte. Darüber hinaus sollte die inflationäre Benutzung des Arbeitsbegriffs und pseudo-egalitärer Schlagworte wie „Volksgemeinschaft“ übertünchen, daß die sozialen Spaltungen schroff blieben. Die totalitäre NS-Propaganda, ihr Monopol, Sprache zu prägen und Begriffe willkürlich umzudeuten, kam der Hitler-Diktatur genauso zustatten wie die staatsterroristische Zerschlagung der Arbeitnehmerorganisationen, durch die die in der Weimarer Republik und überhaupt freien Gesellschaften selbstverständliche Artikulation eigener Interessen gewaltsam unterdrückt wurde. Eine Kritik der offiziösen Sprachpolitik war unmöglich. Da zudem die NS-Propaganda von allen Seiten und auf allen Ebenen auf die Bevölkerung eintrommelte, wurden die offiziellen Rhetoriken während des „Dritten Reiches“ viel stärker verinnerlicht als zu normalen Zeiten.

In weit stärkerem Maß als in anderen Epochen „glitt der Nazismus“, und hier sei noch einmal der sprachsensible Victor Klemperer zitiert, „in Fleisch und Blut der Menge über, durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewußt übernommen wurden.“ Indem das Hitler-Regime – und dies gilt nicht nur für den Arbeits- und den Arbeiterbegriff – in totalitärer Weise „Worte, Wortgruppen und Satzformen mit ihrem Gift [durchtränkte], macht[e] sie die Sprache ihrem fürchterlichen System dienstbar, gew[a]nn sie an der Sprache ihre stärkstes, ihr öffentlichstes und geheimstes Werbemittel“. Die Sprache des „Dritten Reiches“ sollte betäuben, der Einzelne sollte „zum gedanken- und willenlosen Stück einer in bestimmter Richtung getriebenen gedanken- und willenlosen Herde [werden], zum Atom eines rollenden Steinblocks“.[46]

[1] Robert Ley, Betrachtungen zum 1. Mai. Der Frontarbeiter, in: Angriff, Nr.104/105, vom 1./2. Mai 1941.

[2] Vgl. Georg Büchmann (Hg.), Geflügelte Worte. Zitatenschatz des deutschen Volkes, 29. Auflage, fortgesetzt von Walter Robert-Tornow u.a, neu bearbeitet von Gunther Haupt und Werner Rust, Berlin 1942, S.644.

[3] Vgl. Otto Marrenbach, Vorwort zu: Robert Ley, Soldaten der Arbeit, München 1938, S.7.

[4] Robert Ley, Arbeiter und Soldaten – sie haben eine gemeinsame Ehre, in: ebd, S.37-42, hier: S.42.

[5] Den Titel „Reichsorganisationsleiter“ führte Ley erst seit Nov. 1934. Zur Biographie ausführlich: Ronald Smelser, Hitlers Mann an der ‚Arbeitsfront‘. Robert Ley. Eine Biographie, Paderborn 1989.

[6] Vgl. Jürgen W. Falter, Hitlers Wähler, München 1991, bes. 198-229. Nach den Ergebnissen Falters war zwar der Anteil der „Arbeiter“ unter den Wählern (in Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung) deutlich unterdurchschnittlich, er blieb jedoch mit etwa 27% bis 28% während der Wahlen 1928 bis 1933 signifikant. Hier muß berücksichtigt werden, daß die vom Statistischen Reichsamt und den Landesämtern verwendete sozialstatistische Kategorie „Arbeiter“ außerordentlich grob ist und u.a. auch Lohnabhängige in handwerksähnlichen Betrieben, in Kleinstädten usw. einschließt. Eine differenziertere Wahlanalyse (die angesichts der überlieferten Unterlagen freilich nicht möglich ist) würde ergeben, daß das Industrieproletariat im engeren Sinne – Großstädte, Industriebetriebe - , gegen den Nationalsozialismus weitgehend resistent geblieben ist, gleichgültig ob sozialdemokratischer, kommunistischer oder katholischer Couleur. Vgl. ebd., S.207 ff. Ein weiteres wichtiges Indiz für die relative Resistenz der Industriearbeiterschaft im engeren Sinne ist, daß die NSBO dort bei Betriebsratswahlen zu keinem Zeitpunkt wirklich Fuß fassen konnte (im Gegensatz zu niederen Angestellten). Vgl. Volker Kratzenberg, ... als Überblick: Michael Schneider, Unterm Hakenkreuz. Arbeiter und Arbeiterbewegung 1933 bis 1939, Bonn 1999, S.74 f.

[7] Hitler, Mein Kampf, S. 484.

[8] Vgl. unten, S. [].

[9] „Arbeit“, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd.1: A-Biermolke, Leipzig 1854 (Reprint 1984), S.538.

[10] „Arbeiter, in: ebd., S.543.

[11] Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden. Ergänzungsband A-Z, Leipzig 1935, S.37.

[12] „Arbeit“, in: ebd., S.36.

[13] Der Volks-Brockhaus. Deutsches Sach- und Sprachwörterbuch zum Nutzen für Schule und Haus, A-Z, Leipzig 1939, S.27.

[14] Büchmann (Hg.) Geflügelte Worte 1942, S.643.

[15] In: Adolf Hitler spricht. Ein Lexikon des Nationalsozialismus, Leipzig 1934, S.33.

[16] Vgl. Cornelia Schmitz-Berning. Vokabular des Nationalsozialismus, Berlin/New York 2000, S.41 ff.

[17] Vgl. zur Verwendung dieses Begriffs exemplarisch das in der ersten Hälfte des Jahres 1936 erstellte, von mir edierte Organisationsgutachten über die DAF: Rüdiger Hachtmann, Ein Koloß auf tönernen Füßen: Das Gutachten des Wirtschaftsprüfers Karl Eicke über die Deutsche Arbeitsfront vom 31. Juli 1936, München 2006, S. 26, 104, 248 f.

[18] Victor Klemperer, LTI. Notizbuch eines Philologen, Leipzig 1996 [EA 1946], S.304.

[19] Die mit dem AOG geschaffenen „Vertrauensräte“ knüpften lediglich dem Namen nach an die alten Betriebsräte der Weimarer Republik an. Tatsächlich hatten die Vertrauensräte mit den alten Betriebsräten kaum mehr etwas gemein und sämtliche Mitbestimmungsbefugnisse verloren. Sie waren keine Interessenvertretungen der Arbeitnehmer. Sie hatten (so sahen die §§ 6 und 10 vor) das "gegenseitige Vertrauen innerhalb der Betriebsgemeinschaft zu vertiefen", "der Stärkung der Verbundenheit aller Betriebsangehörigen [also Arbeitnehmer und Arbeitgeber] untereinander und mit dem Betrieb und dem Wohle aller Glieder der Gemeinschaft“ zu dienen, die "Gemeinschaft aller Volksgenossen unter Zurückstellung eigennütziger Interessen" und die "Verbesserung der Arbeitsleistung" zu fördern. Um alle Zweifel auszuräumen, stand der ‚Betriebsführer‘ zudem an der Spitze des Vertrauensrates. Sitzungen des Vertrauensrates wurden von ihm einberufen. Ausführlich (auch zur Tätigkeit der Vertrauensräte) vgl. vor allem: Matthias Frese, Betriebspolitik im „Dritten Reich“. Deutsche Arbeitsfront, Unternehmer und Staatsbürokratie in der westdeutschen Großindustrie 1933-1939, Paderborn 1991, S.169-227; Wolfgang Zollitsch, Arbeiter zwischen Weltwirtschaftskrise und Nationalsozialismus. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte der Jahre 1928 bis 1936, Göttingen 1990, S. 214-235.

[20] Rede Hitlers vom 12. Aug. 1922, nach: Schmitz-Berning, Vokabular des NS, S. 39.

[21] Adolf Hitler, Mein Kampf, 785.-789. Auflage, München 1943, S. 326.

[22] Das „Recht auf Arbeit“ war eine zentrale Forderung der frühsozialistischen Arbeiterbewegung. Es erhielt mit der Pariser Februarrevolution von 1848 in Frankreich Verfassungsrang (bis Juni 1848). In Deutschland wurde die Forderung nach einem allgemeinen „Recht auf Arbeit“ 1848 vor allem von der „Arbeiterverbrüderung“ unter Stephan Born vorgebracht. Vgl. Rüdiger Hachtmann, Berlin 1848. Eine Politik- und Gesellschaftsgeschichte der Revolution, Bonn 1997, S. 134 ff., 420-429 u.ö. (und die dort genannte ältere Literatur). Seitdem stand das „Recht auf Arbeit“ programmatisch im Zentrum der sozialistischen und kommunistischen Arbeiterbewegung.

[23] Der Begriff ‚freisetzen‘ war während der NS-Zeit nicht gebräuchlich. Er ist ein moderner Euphemismus, der unfreiwillig auf die Ambivalenz der Freiheits-Begriffs moderner Industriegesellschaften aufmerksam macht. Ähnlich gilt auch z.B. für der derzeit verbreiteten Terminus ‚Lohnnebenkosten‘, der suggeriert, daß die Beiträge für Renten-, Pflege-, Krankenversicherungen usw. überflüssig seien – ein Ballast, den es möglichst umgehend abzuwerfen gelte.

[24] AWI der DAF, Zur Frage der „Ungelernten“, in: dass., Jahrbuch, 1941, Bd.1, S.337.

[25] Vgl. z.B. Rüdiger Hachtmann, Industriearbeit im Dritten Reich. Untersuchungen zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen, Göttingen 1989, S.377, Anm. 201. Allgemein zur Deformierung des Arbeitsrechts seit 1933: Andreas Kranig, Lockung und Zwang. Zur Arbeitsverfassung im Dritten Reich, Stuttgart 1983.

[26] AWI der DAF, Die Einsatzfähigkeit von Arbeitskräften für Fließbandarbeiten, in: dass., Jahrbuch 1939, Bd.1, S.449. Vgl. auch ebd., S.451. Diese Variante des Rassismus war auch psychologisch geschickt, weil sie an den gerade in – vormals häufig sozialdemokratischen oder kommunistischen – Facharbeiterkreisen weit verbreiteten Stolz auf „deutsche Qualitätsarbeit“ anknüpfen konnte. Daß dieser Aspekt für die Integration der zuvor überwiegend NS-oppositionellen Industriearbeiterschaft in das „Dritte Reich“ hoch zu veranschlagen ist, hat insbesondere: Alf Lüdtke, Eigen-Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus, Hamburg 1993, bes. S.307-310, 402-409, betont.

[27] Grundlegend: Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des 'Ausländer-Einsatzes' in der Kriegswirtschaft des 'Dritten Reiches', Berlin/Bonn 1985. Vgl. außerdem ders., Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S.129-189; Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa, 1939-1945, Stuttgart/München 2001.

[28] AWI der DAF, Zum Arbeitseinsatz der Frau in Industrie und Handwerk, in: dass., Jahrbuch 1940/41, Bd.I, S.399.

[29] Zitate: Götz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt a.M. 2005, S. 36 f., 49, 77 ff. u.ö.

[30] Ebd., S. 49. Zur Kritik an Alys These von der NS-Fürsorgediktatur vgl.: Rüdiger Hachtmann, Öffentlichkeitswirksame Knallfrösche – Anmerkungen zu Götz Alys „Volksstaat“, in: Sozial.Geschichte, Heft 3/2005, S.46-66, sowie außerdem die Artikel von Buchheim, Kuczynski in: ebd., daneben vor allem die Rezensionen von Winfried Süß, Armin Nolzen und Rüdiger Hachtmann in: Sehepunkte 5/2005, Nr. 7/8.

[31] Ausführlich zu den nominellen Bruttostunden- und Bruttowochenverdiensten: Hachtmann, Industriearbeit, bes. S.92-135, zur Arbeitszeitentwicklung: ebd., S.50-53, zu den Lebenshaltungskosten und Realeinkommen: ebd., S.154-160. Außerdem: ders., Arbeitsmarkt und Arbeitszeit in der deutschen Industrie 1929-1939, in: Archiv für Sozialgeschichte, Bd.XXVII/1987, S. 177-227; ders., Lebenshaltungskosten und Realeinkommen während des 'Dritten Reiches', in: Vierteljahrsschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 75/1988, S.32-73. Meine Schätzungen der Entwicklung der Lebenshaltungskosten sowie der Realeinkommen dort werden im wesentlich bestätigt durch: André Steiner, Der Brotpreis. Ein politischer Preis unter den Bedingungen des NS-Regimes, in: Johannes Bähr (Hg.), Wirtschaftssteuerung durch Recht im Nationalsozialismus. Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des „Dritten Reiches“, Frankfurt a.M. 2006, S. 365-420; ders., Von der Preisüberwachung zur staatlichen Preisbildung. Verbraucherpreispolitik und ihre Konsequenzen für den Lebensstandard unter dem Nationalsozialismus in der Vorkriegszeit, in: ders. (hg.), Preispolitik und Lebensstandard. Nationalsozialismus, DDR und Bundesrepublik im Vergleich, Köln usw. 2006, S. 23-85; ders., Industry and administrative price regulation 1933-1938/39, in: Christoph Buchheim (Ed.), German industry in the Nazi period, Stuttgart 2008, p. 85-95.

[32] Vgl. Michael Prinz, Vom neuen Mittelstand zum Volksgenossen. Die Entwicklung des sozialen Status der Angestellten von der Weimarer Republik bis zum Ende der NS-Zeit, München 1986, bes. S. 130-139, Zitat: S.131.

[33] Vgl. ebd., bes. S. 202-205.

[34] Vgl. ferner Hachtmann, Industriearbeit, S.67-82, sowie das seit 2007 am ZZF laufende Projekt dess.: „Das fordistische Jahrhundert“, das in systemvergleichender Perspektive die Implementierung, Ausbreitung und den schließlichen Zerfall vom Anfang bis zum Ende des 20. Jahrhundert für den deutschen Raum thematisiert. Als erster Überblick dazu: ders., Der Fordismus – markante Signatur des 20. Jahrhunderts? erscheint in: Zeithistorische Forschungen 2009, Heft 2.

[35] Vgl. Hachtmann, Industriearbeit, S. 88.

[36] Ausführlich: Rüdiger Hachtmann, Wissenschaftsmanagement im „Dritten Reich“. Die Geschichte der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Göttingen 2007. Vgl. als Überblick: ders., Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1933 bis 1945. Politik und Selbstverständnis einer Großforschungseinrichtung, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 56/2008, Heft 1, S. 19-52.

[37] Vgl. besonders Helmut Maier, Forschung als Waffe. Rüstungsforschung in den Kaiser-Wilhelm-Institute und im KWI für Metallforschung 1900 bis 1945/48, Göttingen 2007; Florian Schmaltz, Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus. Zur Kooperation von Kaiser-Wilhelm-Instituten, Militär und Industrie, Göttingen 2005; Susanne Heim, Kalorien, Kautschuk, Karrieren. Pflanzenzüchtung und landwirtschaftliche Forschung in Kaiser-Wilhelm-Instituten 1933-1945, Göttingen 2004, Hachtmann, Wissenschaftsmanagement. Vgl. über die KWG hinaus vor allem Sören Flachowsky, Von der Notgemeinschaft zum Reichsforschungsrat. Wissenschaftspolitik im Kontext von Autarkie, Aufrüstung und Krieg, Stuttgart 2008 sowie den Forschungsbericht: Rüdiger Hachtmann, Wissenschaftsgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. 48/2008, S. 539-606, und als Überblick: ders., Wissenschaft und Technik, in: Dietmar Süß/Winfried Süß (Hg.), Das „Dritte Reich“. Eine Einführung, München 2008, S. 205-226.

[38] Bernhard Rust, Rede anläßlich der Eröffnung des Reichsforschungsrats am 25. Mai 1937, Ein Ehrentag der deutschen Wissenschaft. Die Eröffnung des Reichsforschungsrats am 25. Mai 1935, hg. von der Pressestelle des Reichserziehungsministeriums, Berlin 1935, S. 45 ff. bzw. Abschrift des Erlasses in: Bundesarchiv Berlin, R 26 III, Nr. 1, hier: S.13.

[39] Göring nach: Protokoll der Konferenz über die Reorganisation des Reichsforschungsrates vom 6. Juli 1942, in: Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, RL 3, Nr. 56, Bl. 302-376, Zitate: Bl. 304 f. Auf dieser Konferenz waren sämtlich einflußreichen Wissenschaftspolitiker sowie weitere politische Spitzen des NS-Regimes versammelt. Allen ging es darum, die Wissenschaften vor dem Hintergrund der Veränderungen auf den Kriegsschauplätzen unter dem Primat des Krieges wieter forciert zu fördern.

[40] Ausführlich: Hachtmann Wissenschaftsmanagement, bes. S. 192-211.

[41] Zu den wissenschaftsethische Implikationen vgl. z.B. Helmut Maier, Aus der Verantwortung gestohlen? Die rhetorische Figur der „Grundlagenforschung“ als Persilschein für Rüstungsforschung am Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung vor und nach 1945, in: Günther Bayerl/Werner Lorenz (Hg.), Technik und Verantwortung im NS-Staat – kein aktuelles Problem?, Münster 2004, S.47-77.

[42] Vgl. die einschlägigen Aufsätze in: Wolfram Fischer/Rainer Hohlfeld/Peter Nötzoldt (Hg.), Die preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1914-1945, Berlin 2000.

[43] Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die soziale Hierarchie der NS-Gesellschaft zunehmend zersplitterte – mit der Tendenz zur sozialen Atomisierung breiter Gesellschaftsschichten. Atomisierung und Individualisierung – die mit Blick auf die Arbeiterschaft durch individualisierte Entlohnungsformen und Gehaltseinstufungen, durch differenzierte Arbeitsbewertungssysteme quasi künstlich forciert wurde – ließen soziale Schranken und Deklassierungen auf der subjektiven Ebene weniger spürbar erscheinen. Sie verfestigten den von der NS-Propaganda hervorgerufenen (und von Aly übernommenen) Eindruck einer tendenziell klassenlosen „Volksgemeinschaft“. Zu Leistungsentlohnung Arbeitsbewertungssystemen etc. und ihren sozial-mentalen Folgen vgl. Hachtmann, Industriearbeit, S.161-223.

[44] Klemperer, LTI, S.21.

[45] Vgl. exemplarisch für den 1. Mai: Eberhard Heuel, Der umworbene Stand. Die ideologische Integration der Arbeiter in den Nationalsozialismus 1933-1935, Frankfurt a.M./New York 1988, S.95-187.

[46] Klemperer, LTI, S.27, 34.

Zitation

Rüdiger Hachtmann, Vom „Geist der Volksgemeinschaft durchpulst“, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/vom-geist-der-volksgemeinschaft-durchpulst