Auftragsforschung läuft leicht Gefahr, dem Erzählmuster „der klassischen Heldengeschichte“ zu folgen. Typisch für sie sei, hieß es vor kurzem in Die Zeit, „ein etwas floskelhafter Stil, der die Präzision scheut“. Auftragshistoriker griffen gern auf „wortgleiche Textbausteine“ zurück, „vor allem in den Kapiteln über die NS-Zeit, wobei der immer gleiche Parcours von Argumenten durchlaufen wird“.[1] Der Grundton sei apologetisch – auch um künftige potentielle Auftraggeber nicht zu vergrätzen. Entsprechend würden sich die inhaltlichen Ergebnisse ähneln.

Zentrale Protagonisten – etwa die früheren Eigentümer der beauftragenden Unternehmen – seien, so die uniforme exkulpatorische Wendung,) „in die NSDAP eingetreten, um Schlimmeres von Firma und Heimatstadt abzuwenden, nicht aber aus Überzeugung“. Bei der Enteignung jüdischer Konkurrenten, den bagatellisierend bezeichneten „Arisierungen“, durch die jeweiligen Helden der Unternehmensgeschichten „habe es sich um gewöhnliche Verkäufe gehandelt zu verhältnismäßig fairen Preisen“. Und selbstverständlich seien „die Zwangsarbeiter gut behandelt“ worden … – dieses Muster ließe sich noch um einiges weiterspinnen. Unternehmer und Unternehmen mutieren in einem solchen Rahmen zu einer Verkörperung der ‚Vernunft‘, der das NS-Regime als völlig irrational, von einem „unökonomischen Kriegs- und Rassewahn getrieben“, gegenüber gestellt wird.[2] Überwölbt werden solcherart apologetische Darstellungen von einem simplifizierten Primat der Politik: die Protagonisten hätten gar nicht anders handeln können; das NS-Regime sei allmächtig gewesen, totalitär eben. Der Mühe, genauer auszuloten, welche Spielräume privatwirtschaftliche Unternehmen im „Dritten Reich“ hatten, unterzieht sich der historiographische „Hofmusiker“[3] erst gar nicht.[4]

Der Analyserahmen solcher historischer Hofmusiker löst das jeweilige Unternehmen „in eine Vielzahl von Einzelakteuren auf, und in dieser Masse liegt die Verantwortung überall, nur nicht beim Vorstand“ des jeweiligen Unternehmens.[5] Oft werden dann einzelne Akteure aus den Reihen der Unternehmensleitung gezielt herausgepickt und als schwarze Schafe auf dem Altar vermeintlicher Selbstkritik des jeweiligen Unternehmens geopfert.[6] Zugleich werden die komplexen Strukturen des NS-Systems simplifiziert, Herrschaft und Gesellschaft als Blöcke einander gegenüber gestellt und die Akteure auf Seiten des Regimes dämonisiert.

Diskutiert wird die Anfälligkeit der Auftragsforschung für bestimmte Interessen bisher vor allem für die Unternehmensgeschichte. Inwieweit lassen sich die zitierten und weitere namentlich gegen die ‚Geschichtsfabrik‘ Gregor Schöllgens an der Universität Erlangen-Nürnberg sowie gegen private Geschichtsagenturen gerichteten Vorwürfe verallgemeinern und über die Unternehmenshistoriographie auch auf die Wissenschaftsgeschichte ausweiten? Gilt der Vorwurf des Publizisten Willi Winkler, das „mit den Jahrhunderten arg herabgekommene Genre des Herrscherlobs“ habe mit der aktuellen Konjunktur distanzloser, in „Werbeprosa“ abgefasster Firmenchroniken und Unternehmerbiographien eine Art Wiederauferstehung gefeiert, in einem weiter gefassten Sinne auch für die Wissenschaftsgeschichte?

Gustav Schickedanz (2010), die Biografie des Quelle-Gründers Schickedanz (1895–1977) erschien im Jahr nachdem das einst prosperierende Versandunternehmen in Konkurs ging. Das Buch ist eines der im Zentrum für Angewandte Geschichte (ZAG) der Universität Erlangen-Nürnberg von Lehrstuhlinhaber Gregor Schöllgen erarbeiteten Auftragswerke, denen von zahlreichen Historikerinnen und Historikern Apologetik und mangelnde Wissenschaftlichkeit attestiert wurde.

Die folgende Skizze richtet Schlaglichter auf die historische Auftragsforschung auf dem Feld der Wissenschaften. Im Zentrum steht dabei die Geschichte des „Dritten Reiches“ als die Epoche des 20. Jahrhunderts, die am schwersten glattzubügeln ist. An ihr lassen sich Defizite und Entwicklungsschritte der historischen Auftragsforschung gleichermaßen konturenscharf markieren. Die Katastrophen und Verbrechen, in die (auch) die Wissenschaften involviert waren, stellen so etwas wie die Probe auf’s Exempel dar. Sind auch Monographien und Jubiläumsschriften über Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen eine Art „Firmenchroniken zu Marketingzwecken“,[7] in denen die Zeit der NS-Diktatur entweder ganz ausgespart oder mit wenigen unpräzisen Formulierungen abgehandelt werden? Oder wurden Darstellungen verfasst, die die Institution selbst und deren Verflechtung mit der Diktatur in den Fokus nehmen, aber schonungslos auch auf die Affinitäten der Wissenschaftler und Hochschullehrer und die Formen personeller Einbindung in das NS-System zu sprechen kommen?

Der folgende Beitrag hat drei Schwerpunkte. Im ersten Abschnitt werden exemplarisch einige Schriften vorgestellt, die anlässlich von Jubiläen von Hochschulen in einem regionalpatriotischen Kontext entstanden sind. Anschließend werden Genesis, institutioneller Rahmen und (auf einer allgemeinen Ebene) Resultate das Forschungsprogramms der Präsidentenkommission der Max-Planck-Gesellschaft zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vorgestellt und schließlich drittens einige Schlaglichter auf das Großprojekt zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft gesetzt. Die folgenden Ausführungen sind nicht nur Bestandsaufnahme. Eingeflochten sind auch Hinweise, was eine kritische (Auftrags-)Forschung auf dem Felde der Hochschulen und sonstigen Wissenschaftsinstitutionen zu beachten hat. Zu erwähnen bleibt schlussendlich, dass der Autor dieses Beitrages als Mitglied der Forschungsgruppe zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus teils selbst in den beschriebenen Forschungs- und Aufarbeitungsprozess involviert ist.

I. Universitäts-Geschichten

Eine sachlich-nüchterne, kritische Universitätsgeschichte, die sich nicht einer apologetischen Selbstsicht der Institution verpflichtet sieht und exkulpatorische Floskeln bewusst vermeidet, provoziert offenbar schnell inneruniversitäre Widerstände. Ein Beispiel dafür sind die beiden von Uwe Hoßfeld, Jürgen John, Oliver Lemuth und Rüdiger Stutz herausgegebenen Bände zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena[8] – und die Widerstände, welche die kritische Darstellung der NS-Geschichte der „Salana“ genannten Hochschule insbesondere von Seiten der theologischen Fakultät und des Instituts für Philosophie provozierte. In einem Interview, das der Pressesprecher und Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit der Universität Jena mit den vier Herausgebern beziehungsweise Verfassern geführt hat, sprechen letztere freundlich von „mangelnder Kooperationsbereitschaft“, hinter der die Hoffnung stand, auf diese Weise die NS-Affirmation der damaligen Hochschullehrer sowie „die unter evangelischen Theologen lange vor Hitler diskutierten antijüdischen Lesarten des Neuen Testaments“ verstecken zu können.[9] An der Jenaer Universitätsgeschichte lässt sich allerdings auch exemplarisch zeigen, was eine moderne Universitätsgeschichte positiv auszeichnet:

- Die dualistische Gegenüberstellung von „Politik“ und „Wissenschaft“ ist zugunsten einer differenzierten, auf die Verflechtung von Universität mit dem lokalen, regionalen und nationalen NS-Apparat aufzugeben. Die Hochschulen waren nicht „in den Nationalsozialismus verstrickt“. Sie waren ein Teil des NS-Systems.

- Dies wiederum heißt, dass die Geschichte der Hochschulen nicht als Leidensgeschichte, sondern in erster Linie als Integrationsgeschichte geschrieben werden muss. Das schließt die Darstellung der Anpassung an den Nationalsozialismus – d.h. auch des unterschiedlichen Grades dieser Affirmationen – sowohl der etablierten als auch der neu berufenen Hochschullehrer ein. Was sich logisch und plausibel anhört, stößt universitätsintern oft auf Widerstände, was angesichts der meist starken personellen Kontinuitäten jedoch wenig verwunderlich ist.

- Universitätsgeschichten sollten sich nicht in erster Linie auf Erinnerungsberichte und Zeitzeugeninterviews stützen, da in diesen häufig ein verklärender Tenor mitschwingt. Auch Hochschullehrer als Zeitzeugen suchen die eigene Rolle und oft auch die der Institution, an der sie tätig waren, in ein günstiges Licht zu setzen. Untersuchungen zur Geschichte von Hochschulen vor allem in ‚kritischen‘ Epochen sollten hauptsächlich auf schriftliches Quellenmaterial zurückgreifen – vor allem auf archivalisches Schriftgut einschließlich oft sehr aussagekräftiger Nachlässe und zeitgenössischer Zeitschriften.

- Historiker ohne Doppelqualifikation sind leicht geneigt, sich in ihren Untersuchungen auf die Geistes- und Kulturwissenschaften als ihnen vertraute Fächer zu konzentrieren. Da insbesondere die Geisteswissenschaften trotz ideologischer Anbiederung zahlreicher – ohnehin überwiegend nationalkonservativen – Repräsentanten vom Hitler-Regime als nicht kriegsrelevant und materiell zumeist eher stiefmütterlich behandelt wurden, hatte die ältere Forschung über den Nationalsozialismus die Neigung, dies als Indiz für eine generelle nationalsozialistische Wissenschaftsfeindlichkeit zu werten. Dieses einseitige Bild verändert sich gravierend, wenn man die für die von der Hitler-Diktatur geplanten Kriege unverzichtbaren Natur-, Agrar- und Technikwissenschaften einbezieht. Auch die praxisrelevanten Sozialwissenschaften („Raumplanung“ und Auslandsforschung) wurden oft vorzüglich ausgestattet. Darstellungen, die für sich in Anspruch nehmen, die Geschichte einer Hochschule oder auch die einer außeruniversitären Forschungseinrichtung in Gänze darzustellen, haben mithin die gesamte Palette der vorhanden Fächer in den Fokus zu nehmen.

Sekundär ist dagegen, ob neuere Konzepte übernommen und kritisch überprüft werden, wie sie unter den Formeln „Wissenschaft als Kollaborationsverhältnis“,[10] „Ressourcen für einander“,[11] deutsche Forschung auf der „Flucht in den Käfig“[12] oder auch „doppelte Ressourcenverschiebung“ (hin zu den Natur-, Technik- und Agrarwissenschaften sowie zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen)[13] gefasst werden.

Trotz Damnatio memoriae ist die NS-Vergangenheit der Hochschulen auch heute noch in deutlicher Weise präsent: Relief über dem Eingang des 1937 erbauten Robert-Piloty-Gebäudes (ehemals Eduard-Zintl-Gebäude des Instituts für Chemie) an der Technischen Universität Darmstadt. Das Eichenlaub wurde nach 1945 teilweise, das Hakenkreuz unter den Krallen des Reichsadlers vollständig entfernt (Foto von 2007).

Darstellungen zur Geschichte von Hochschulen werden oft anlässlich von Jubiläen verfasst. Sie sind gern gesehene Präsente, die überreicht werden, wenn im Wortsinne gefeiert wird. Die Neigung ist deshalb groß, sich die festliche Stimmung durch allzu kritische und elaborierte Schlaglichter auf die dunklen Seiten der Hochschulgeschichte nicht allzu sehr trüben zu lassen. Zudem sind es meist Universitätsangehörige, die mit der Produktion dieser Jubiläumsschriften beauftragt werden – und Hochschulen sind nun einmal kein herrschaftsfreier Raum. Angesichts dieses Tatbestandes kann man die oben getroffenen Feststellungen weiter zuspitzen. Eine kritische Universitätsgeschichtsschreibung wurde im deutschen und österreichischen Raum erst möglich, nachdem namhafte Repräsentanten der vorausgegangenen Epoche – in unserem Fall: dem „Dritten Reich“ – nicht mehr lebten und seitdem auch ihre Schüler nicht mehr den Einfluss besitzen, eine sachlich-kritische Analyse der inneruniversitären Konstellationen unter der Hitler-Diktatur wie der Einbindung der Hochschule in das NS-System zu verhindern.

Persilscheine wurden nicht nur für Personen ausgestellt. Auch Institutionen ließen sich gern weißwaschen.[14] Apologien wurden zudem keineswegs lediglich zwischen 1945 und 1949 in extenso produziert. Die Neigung zur Exkulpation hielt auch lange Zeit danach an und versteifte sich geradezu bis Ende der 1960er Jahre. Sie gilt überdies nicht allein für die Aufarbeitung der Zeit der NS-Herrschaft. Ein markantes Beispiel für beharrliche Apologie ist die 2006 im Auftrag eines Heimatvereins erschienene Geschichte der Philipps-Universität Marburg zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus,[15] in der die Vergangenheit der 1920er Jahre ‚weichgespült‘ wird. So wird in einem der Beiträge über das „Studentenleben“ zwar erwähnt, dass sich im Februar 1919 eine jüdische Verbindung namens „Hassia“ gründete, die im Wintersemester 1921/22 „unter dem Druck des studentischen Antisemitismus“, der – so der relativierende Einschub – „an der Philippina ebenso wie an anderen deutschen Universitäten“ grassierte, „zur Auflösung gezwungen“ wurde. Über die konkreten Hintergründe, also die politisch-moralischen Einstellungen der Studierenden wie der Hochschullehrer, die die Existenz einer jüdischen Verbindung in Marburg unmöglich machten, schweigt sich der Verfasser jedoch ebenso aus wie er sich auf dunkle Andeutungen mit Blick einen kurze Zeit nach dem Kapp-Putsch des Jahres 1920 von rechtsextremistischen Marburger Studenten verübten Massenmord beschränkt, der diesen „zweifelhaften Ruhm“ eingebracht habe und „auch heute noch kontrovers diskutiert“ würde.[16]

Genaueren Aufschluss über das „Blutbad von Mechterstädt“ fünf Tage nach dem Kapp-Putsch erhält die Leserin und der Leser des Sammelbandes dort, wo man es am wenigsten erwartet: in einem biographischen Aufsatz über einen an der Marburger Universität ordinierten Kirchenhistoriker.[17] Das Massaker ging vom „Marburger Studentenkorps“ aus, das mit knapp zweitausend Mitgliedern (vermutlich so viele, wie damals in Marburg als Studierende überhaupt eingeschrieben waren) „eine der größten geschlossenen Studentengruppen der Nachkriegszeit“ bildete und überwiegend aus deutschvölkisch-antisemitischen Korpsstudenten bestand, die ihren Hass auf die mit der Novemberrevolution 1918 zu Selbstbewusstsein erwachten Arbeiter in einem Gewaltexzess eskalieren ließen. 15 unbewaffnete Arbeiter wurden am 25. März 1920 von den offenbar völlig enthemmten, in einem Gewaltrausch agierenden Studenten erschossen, „auf der Flucht“, wie sie sich später mit bekannt-fataler Rhetorik zu rechtfertigen versuchten. Die „Marburger Universitätsleitung“ hatte nichts Eiligeres zu tun, als das „‚Studentenkorps‘ von Anfang an in Schutz“ zu nehmen und den „Tätern Dank und Anerkennung auszusprechen“. Dass außerdem schließlich angemerkt wird, dass der „antidemokratische Führer des ‚Studentenkorps‘ Bogislav von Selchow hingegen, der die politische und militärische Verantwortung von Mechterstädt trug, 1939 [...] von der Universität Marburg zum Ehrensenator ernannt“ wurde, ist bemerkenswert, nimmt dem Band jedoch nicht die apologetische Grundtendenz. Dass die „Bluttat von Mechterstädt“ in einem individualbiographischen Beitrag versteckt wird, ist symptomatisch für die Komposition des gesamten Aufsatzbandes: Anstatt dass diese studentischen Greuel in mindestens einem eigenständigen Beitrag ausführlich dargestellt und die dahinter stehenden Mentalitäten wenigstens ansatzweise ausgeleuchtet werden, wird der Jubiläumsband vor allem mit deskriptiven individualbiographischen Beiträgen über verdiente Ordinarien und die detaillierte Schilderung ihrer fachwissenschaftlichen Leistungen gefüllt.

Knapp 20 Jahre nach dem Blutbad von Mechterstädt wurde er Ehrensenator der Universität Marburg: der Führer des „Studentenkorps“ Bogislav von Selchow (1877–1943), hier wahrscheinlich Mitte der 1930er Jahre. Rechts der Mechterstädter Gedenkstein für die „Freiheitskämpfer aus Thal“, wie die 15 Opfer des Blutbades vom 25. März 1920 im Jahr der Errichtung 1960 gerühmt wurden (Foto von 2010).

Bilder: Pommersche Bibliothek KSIAZNICA POMORSKA, Szczecin; CTHOE, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Während dieser aus einer Vortragsreihe zum 370. Jubiläum der Marburger Universität entstandene und 2006 publizierte Jubiläumsband gerade in seinem apologetisch-verstaubten Duktus merkwürdig antiquiert wirkt, gibt es umgekehrt vergleichsweise frühe Auftragswerke zu Hochschuljubiläen, die auch in ihrem Anspruch auf die kritische Aufarbeitung der eigenen NS-Vergangenheit ihrer Zeit voraus waren.[18] Ein herausragendes Beispiel ist die von Reinhard Rürup herausgegebene Geschichte zum 100. Jahrestag der Gründung der Technischen Universität Berlin im Jahre 1879. In dieser kritischen und gründlichen Festschrift werden alle relevanten Aspekte, die eine substantielle Universitätsgeschichte in den Fokus nehmen muss, konzeptionell und auch empirisch durchdekliniert: neben der Lage der Studentenschaft und ihrer Verteilung nach Fakultäten, dem Verwaltungspersonal und der Hochschullehrer werden auch der Antisemitismus unter Professoren wie Studierenden, die untergeordnete Rolle der Frauen in beiden Gruppen, die Baugeschichte sowie im Positiven wie im Negativen einzelne herausragende Hochschullehrer und ihre Fakultäten beziehungsweise Institute thematisiert, darunter die nominell 1935 gegründete berühmt-berüchtigte Wehrtechnische Fakultät.[19]

II. Das Forschungsprogramm zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft während der NS-Zeit

So war es denn nicht zufällig auch Reinhard Rürup, der gemeinsam mit Wolfgang Schieder als Vorsitzender der sogenannten Präsidentenkommission der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zur Geschichte der Vorgängerinstitution Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) maßgeblich auch für die Ergebnisse des von dieser Präsidentenkommission initiierten Forschungsprogramms verantwortlich zeichnete. Eingesetzt wurde diese Kommission 1997 durch Hubert Markl, der von 1996 bis 2002 das Amt des Präsidenten der MPG ausfüllte. Dass es Markl war, von dem wesentlich der Auftrag zu einer systematischen Aufarbeitung der Geschichte der KWG ausging, war keineswegs nur einem Jubiläum (der Gründung der MPG vor 50 Jahren) geschuldet. Markl war als kritischer, unabhängiger Kopf bekannt und hatte, ehe er an die Spitze der MPG gewählt wurde, seit 1977 zunächst als Vizepräsident und von 1986 bis 1991 als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) amtiert. Markl kam also ‚von außen‘ und brachte die nötige Unbefangenheit mit, eine nüchtern-kritische Aufarbeitung des Verhältnisses der KWG zum Nationalsozialismus wie überhaupt des wissenschaftlichen, politischen und wissenschaftspolitischen Handelns ihrer Mitglieder und Repräsentanten zu initiieren. Ein Präsident, der auf eine lange Karriere innerhalb der MPG zurückgeblickt hätte, hätte angesichts der ausgeprägten, auch personellen Kontinuitäten zwischen KWG und MPG wahrscheinlich sehr viel mehr Rücksichten auf die Befindlichkeiten langjähriger Mitarbeiter der MPG, darunter nicht wenigen Schülern von während der NS-Zeit exponierten Wissenschaftlern der KWG, Rücksicht nehmen müssen.

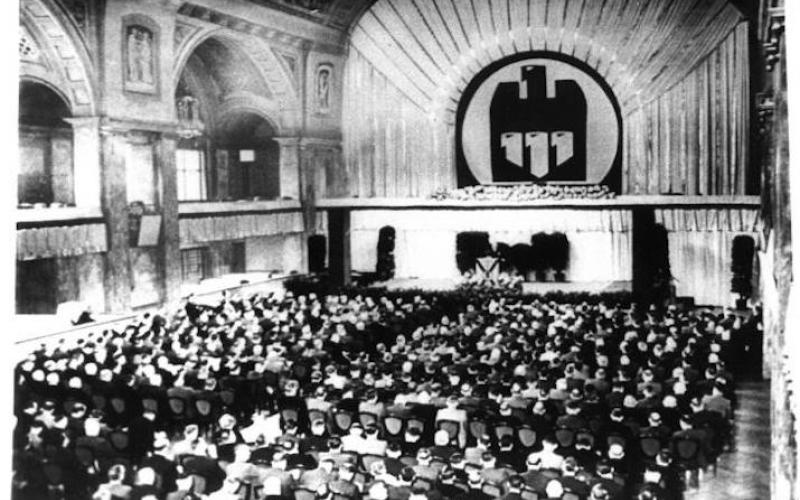

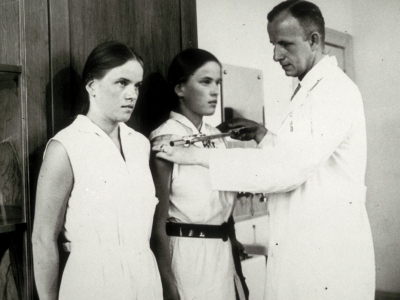

1997 begann die Erforschung der Geschichte der KWG während des Nationalsozialismus und sein Wirkungsbereich war in besonderer Weise im Fokus der Öffentlichkeit: Eugen Fischer (1874–1967, Mitte), von 1927 bis 1942 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik, hier auf einer studentischen Kundgebung in Berlin im Jahr 1934.

Wie stark die personellen Kontinuitäten und die Gefahr möglicher Rücksichtnahmen waren, lässt sich in Umrissen erahnen, wenn man den Blick auf vier Personen an der Spitze der KWG/MPG richtet: Max Planck, der Namensgeber der renommiertesten bundesdeutschen Wissenschaftsgesellschaft, stand von 1930 bis 1937 als Präsident der KWG vor;[20] 1945/46 übernahm der hochbetagte Planck erneut das Amt des Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (wie die Organisation zu diesem Zeitpunkt noch hieß). Zum zweiten Nachkriegs-Präsidenten wählte der KWG-Senat 1946 den Nobelpreisträger für Chemie Otto Hahn. Hahn hatte sich lange gewehrt, eine Umbenennung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Max-Planck-Gesellschaft überhaupt auch nur in Erwägung zu ziehen, und gab nur dem massiven Druck der Alliierten nach. Nachfolger Hahns wurde 1960 Adolf Butenandt. Butenandt, der 1936 zum Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts (KWI) für Biochemie berufen wurde, geriet in die Kritik, weil er bis 1945/46 freundschaftliche Kontakte zu Otmar Freiherr von Verschuer gepflegt hatte, der 1942 zum Direktor des KWI für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik ernannt worden war und im Nachkriegsdeutschland als Doktorvater des KZ-Arztes Josef Mengele zu berühmt-berüchtigter Bekanntheit gelangte.[21] Der vierte Spitzenrepräsentant der KWG/MPG war Ernst Telschow. Er war einer der ersten Doktoranden Otto Hahns und avancierte am 15. Juli 1937 zum Generalsekretär sowie geschäftsführenden Vorstand der KWG. Telschow, der darüber hinaus lange Zeit unter anderem als (nationaler) Forschungskoordinator des nationalsozialistischen Reichsamtes für Wirtschaftsausbau unter dem IG Farben-Vorstand Carl Krauch fungierte, unterhielt beste Beziehungen zu zahllosen hochgestellten Funktionsträgern des „Dritten Reiches“.[22] Trotz seiner engen Verbindungen bis in die höchsten Spitzen des Hitler-Regimes behielt der von Wissenschaftlern, die während der NS-Zeit vertrieben wurden, als Denunziant und „lausiger Intrigant“ teilweise heftig kritisierte Telschow seine Stellung. Er blieb Chef der für die politischen Beziehungen und Alltagsgeschäfte der Wissenschaftsorganisation zuständigen Generalverwaltung der KWG sowie, mit der Gründung ihrer Nachfolgeorganisation in der britischen Zone am 11. September 1946 und der Bizone am 26. Februar 1948, auch der MPG. Am 18. Mai 1960, vor dem Hintergrund des Präsidentenwechsels der MPG von Hahn zu Butenandt, trat Telschow als Generaldirektor der MPG zwar in den Ruhestand, fungierte danach allerdings bis Mai 1962 als persönlicher Berater des neuen Präsidenten Butenandt.[23] Neben den vier genannten Persönlichkeiten markieren eine ganze Reihe von KWI-Direktoren (die innerhalb ihrer Institute eine autokratische Position einnahmen) die Kontinuitäten zwischen KWG und MPG.[24] Kaum einer jedoch personifizierte so wie Telschow die auch politisch enge Verflechtung zwischen KWG und NS-System sowie den ‚fließenden Übergang‘ zwischen KWG und MPG. Hätte der 1988 verstorbene Telschow in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre noch das Sagen gehabt, wäre eine schonungslos-kritische Analyse der KWG und ihrer wichtigsten Institute wohl nicht möglich gewesen.

Zwischen der KWG und MPG gab es starke personelle Kontinuitäten: Adolf Butenandt (1903–1995; l.) im Jahr 1964 und Ernst Telschow (1889–1988; r.) im Jahr 1967.

Bilder: Max-Planck-Institut für Plasmaphysik; Max-Planck-Institut für Plasmaphysik

Es waren freilich nicht allein Hubert Markl sowie die beiden renommierten Historiker Reinhard Rürup und Wolfgang Schieder, die für die Unabhängigkeit und eine im buchstäblichen Sinne rücksichtslose Aufhellung auch der zahlreichen ‚unangenehmen‘ Aspekte der Tätigkeit der KWG samt der meisten ihrer größeren Forschungseinrichtungen[25] garantierten. Ihnen zur Seite stand eine Kommission von Wissenschaftlern aus Direktoren von Max-Planck-Instituten (MPI), die sich mit wichtigen kritischen Arbeiten zum Nationalsozialismus einen Namen gemacht hatten,[26] und externen Wissenschaftshistorikern, die mit schonungslosen Studien zu zentralen Aspekten der NS-Wissenschaftsgeschichte hervorgetreten waren.[27] Alle zusammen garantierten mit ihren guten Namen für Aufklärung im besten Sinne des Wortes.

Dennoch sahen sich die Präsidentenkommission und die Mitarbeiter des KWG-Forschungsprogramms zu Anfang misstrauisch beäugt, und zwar von zwei Seiten. Die eine Seite fürchtete, dass das KWG-Forschungsprogramm lediglich aus „handfesten Interessen“ – nämlich dem Wunsch, das international durch die Vorgängerinstitution der MPG beschädigte Ansehen aufzupolieren – aufgelegt worden sei und vielleicht gar ein Persilschein mit wissenschaftlichen Weihen für die Vorgängerinstitution ausgestellt werden sollte.[28] Starke Vorbehalte gab es außerdem auf Seiten derjenigen, die fürchteten, dass die von der Präsidentenkommission eingestellten Mitarbeiter – neben den Leitern des Forschungsprogramms, mehreren Postdoktoranden und Doktoranden mit längerfristigen Verträgen waren dies in- und ausländische Gastwissenschaftler sowie Historiker, die, zeitlich enger begrenzt, spezifische Fragen im Rahmen von Werkverträgen bearbeiteten – den Vorläufer der MPG ‚in den Dreck ziehen‘ wollten. Offene Kritik von beiden Seiten[29] verebbte freilich relativ rasch, nachdem erste Ergebnisse, also sowohl die insgesamt knapp 30 sogenannten Preprints als auch erste Aufsatzbände und Monographien publiziert worden waren.

Ihre Tätigkeit nahmen die im Rahmen des KWG-Forschungsprogramms beschäftigten Historiker im März 1999 auf. Zu einem für die Beteiligten ergreifenden Höhepunkt des Forschungsprogramms wurde eine Konferenz im Sommer des Jahres 2001, auf der acht jüdische Ehrengäste anwesend waren, die als Kinder oder Jugendliche Opfer von Menschenversuchen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern geworden waren. Markl legte auf dieser Veranstaltung ein Bekenntnis zur historischen Verantwortung der MPG ab und bat um Verzeihung für die Schuld, die die deutschen Wissenschaftler generell, die Biowissenschaftler im Besonderen sowie schließlich die KWG mit ihrem verbrecherischen Handeln während der NS-Zeit auf sich geladen hatten.[30]

Die Resultate des Forschungsprogramms[31] sind hier nicht mit wenigen Worten zu umreißen und zu würdigen. Stattdessen seien an dieser Stelle einige Zitate angeführt. Mit der gründlichen Analyse der in der KWG vertretenen Einzeldisziplinen sowie ihrer zunehmend engeren Verflechtung mit dem NS-System insgesamt sei, wie der Historiker Mitchell Ash schreibt, auch ein weit über die Geschichte der Forschungsinstitution hinausgehender „Paradigmenwechsel“ eingeleitet oder vielmehr vertieft worden: Die „Beschreibung der Wissenschaftsentwicklung nach 1933 ausschließlich unter dem Vorzeichen des Niedergangs in die ideologieverseuchte Pseudowissenschaft“ sei grundsätzlich und empirisch fundiert „infrage gestellt“ worden.[32] Das gesamte KWG-Forschungsprogramm habe sich von einem „interaktiven Verständnis von Wissenschaft und Politik, einhergehend mit der Betonung der aktiven Initiative beziehungsweise einer von Herbert Mehrtens so genannten ‚Selbstmobilisierung‘[33] von Wissenschaftlern nicht allein in ideologischer Hinsicht, sondern auch und vor allem im Hinblick auf ihre Zuarbeit im Rahmen zentraler politischer Projekte des NS-Regimes“ leiten lassen. Daneben sei der „Dualismus von Grundlagenforschung und angewandter Forschung“ sowie die nach 1945 oft von den Beteiligten formulierte „apologetisch orientierte Behauptung eines vermeintlichen Rückzugs in die Grundlagenforschung“ angezweifelt beziehungsweise scharf kritisiert worden. Die zahlreichen ausländischen Gastwissenschaftler, die im Rahmen des KWG-Forschungsprogramms eingeladen worden waren und dort oft lange Zeit arbeiteten, aber auch einschlägige Konferenzen,[34] hätten die Aufnahme der „aktuellen Fragestellungen der internationalen Forschung zum Thema Wissenschaft und Nationalsozialismus“ erleichtert.[35]

III. Die Forschungsgruppe zur Geschichte der DFG von ihrer Gründung bis 1970 sowie die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt

Wenige Jahre später, im Jahr 2001, nahm eine auf Initiative des DFG-Präsidenten Ludwig Winnacker vom Präsidium der Forschungsgemeinschaft geförderte „Projektgruppe zur Geschichte der Notgemeinschaft deutscher Forschung/Deutsche Forschungsgemeinschaft 1920-1970“ unter der Leitung von Rüdiger vom Bruch und Ulrich Herbert ihre Arbeit auf. Auch deren Tätigkeit ist – seit 2008 – beendet; auch hier liegen inzwischen eine Reihe von Monographien und Aufsatzbänden vor.[36]

Für eine schonungslos-kritische Aufarbeitung der Geschichte der DFG waren neben vom Bruch und Herbert eine ganze Reihe weiterer renommierter, an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen verankerter Historiker wie Helmuth Trischler, Wolfgang U. Eckart, Franz-Josef Brüggemeier, Clemens Knobloch, Wolfgang König, Patrick Wagner und viele andere verantwortlich. Im Unterschied zum KWG-Forschungsprogramm, dessen Mitarbeitern eigene Räumlichkeiten in Berlin-Mitte zur Verfügung standen, wo sich tagtäglich Gelegenheit zu (wie der Verfasser dieses Beitrages erleben durfte) höchst produktiver Kooperation bot, arbeiteten die Mitarbeiter des hier kurz „DFG-Forschungsprogramm“ genannten Großvorhabens erstens in fünf größeren Arbeitsfeldern und 20 Einzelprojekten dezentral über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Zweitens war das DFG-Forschungsprogramm nicht so stark auf die Zeit des „Dritten Reiches“ fokussiert; es bezog von Anfang an auch die Jahre der Weimarer Republik sowie vor allem die Nachkriegszeit ab 1945 ein. Allerdings hatten schon die Mitarbeiter des KWG-Forschungsprogramms den ursprünglich auf die NS-Herrschaft relativ eng gesetzten zeitlichen Rahmen im Einvernehmen mit der Präsidentenkommission frühzeitig gesprengt; tatsächlich hätte eine Verinselung auf die zwölf Jahre der Hitler-Diktatur, wie sich etwa an den ausgeprägten Kontinuitäten in der Rüstungsforschung zeigen lässt, die Ergebnisse erheblich verzerrt. Drittens waren allem Anschein nach beim DFG-Forschungsprogramm die Widerstände in der Öffentlichkeit und ebenso aus der auftraggebenden Institution geringer. Offenbar hatte die MPG-Präsidentenkommission mit dem KWG-Forschungsprogramm den Weg gebahnt.

In ihrem Grundtenor bestätigten die Ergebnisse des DFG-Großprojekts die des KWG-Forschungsprogramms. Auch die DFG stellte sich „zu großen Teilen rückhaltlos in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes“. Die Wissenschaftsförderung, ihre Repräsentanten und die unterstützten Forscher ließen sich nicht einfach nur instrumentalisieren und „missbrauchen“. Auch im Rahmen der DFG verhandelten Wissenschaft und Politik auf Basis ihrer „Ressourcen für einander“ (Mitchell Ash). Die jeweiligen Wissenschaftler sahen dabei „oft große Chancen für persönliches und wissenschaftliches Fortkommen“.[37]

Der Agrarwissenschaftler Konrad Meyer (1901–1973) erarbeitete – gefördert durch die DFG – den „Generalplan Ost“, der die „Germanisierung der Ostgebiete“ vorantreiben sollte, während Millionen slawischer und jüdischer Bewohner versklavt, vertrieben oder ermordet hätten werden sollen. Das Bild zeigt Meyer (r.) mit Rudolf Heß, Heinrich Himmler, Philipp Bouhler, Fritz Todt und Reinhard Heydrich (erste Reihe, v.l.n.r.) auf der Ausstellung „Planung und Aufbau im Osten“ in Berlin am 20. März 1941.

Die großangelegten Forschungsprogramme der MPG und DFG zur kritischen Aufarbeitung der eigenen Geschichte markieren Leuchttürme innerhalb der jüngeren Wissenschaftsgeschichte. Auch mit Blick auf Darstellungen der außeruniversitären Forschung gilt freilich, dass apologetische Jubiläumsschriften leider keine ausgestorbene Gattung sind. Sie lassen sich auch heute noch beobachten. Ein Beispiel ist die 2011 erschienene, vom ehemaligen Direktor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Heinz Lübbig und dem Tübinger Emeritus Rudolf Huebener dem Anspruch nach populäre Darstellung der Geschichte der 1887 gegründeten Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR).[38] Was liest man in Lübbigs und Huebeners Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt zur Geschichte dieser wichtigen staatlichen Institution für die Zeit des „Dritten Reiches“? Auf den gerade einmal sechs Seiten, die in der Monographie der NS-Zeit gewidmet sind, finden sich neben knappen Verweisen auf das Führerprinzip und den Antisemitismus der Nationalsozialisten schlichte Statements von der angeblichen „Verengung der wissenschaftlichen Perspektive“ sowie der „Zurückdrängung unbefangenen Fortschrittsdenkens“, also Sätze, die suggerieren, dass das NS-Regime die Natur- und Technikwissenschaften systematisch eingeschnürt habe. Dass der Diktatur aus einem offensichtlichen Eigeninteresse umgekehrt daran gelegen sein musste, gerade autarkie- und kriegsrelevante Einrichtungen wie die PTR zu fördern – und tatsächlich auch die Materialforschung forciert hat –, wird unterschlagen. Wie selbstverständlich wird suggeriert, dass die moderne theoretische Physik nach 1933 unter die Räder gekommen sei. Unterschlagen wird, dass diese Anfeindungen auf die ersten Jahre der Diktatur datieren und dass es ausgerechnet Heinrich Himmler war, der den vom SS-Blatt Das Schwarze Korps angefeindeten Physiker Werner Heisenberg in Schutz nahm – wohlwissend, dass moderne Kriege nur auf Basis moderner Wissenschaften geführt werden können und ideologisch grundierte Restriktionen gerade der Natur- und Technikwissenschaften hier höchst dysfunktional sind.

Ansonsten reduzieren Huebener und Lübbig ihre knappe Darstellung der PTR während der NS-Zeit auf eine langatmige Vorstellung der Person Johannes Stark, der Anfang Mai 1933 zum Präsidenten der PTR ernannt wurde. Stark wird zum bösen Buben, der als fanatischer Antisemit und Nationalsozialist bekannt war, zum ‚schwarzen Schaf‘, der andere Wissenschaftler in umso hellerem Licht erscheinen lässt. Dass Stark bereits ab 1935/36 isoliert war und seitdem sukzessive von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen wurde (ebenso als Präsident der DFG, wo er bereits 1936 beiseite geschoben wurde), ehe er 1939 in den Ruhestand verabschiedet wurde, bleibt ungesagt. Ganz verdrängen können die Autoren freilich nicht, dass weniger Stark, der seinen Zenit als Forscher ohnehin schon lange überschritten hatte, als vielmehr andere wissenschaftliche „Persönlichkeiten“ nach 1933 „bedeutende Beiträge zur physikalischen Forschung erbracht“ haben. Dieses Erstaunen erstaunt. Denn seit etwa zwei Jahrzehnten wird die Frage, warum auch und gerade namhafte Forscher, sofern sie nicht-jüdisch waren, auf fast allen Wissenschaftsfeldern geradezu enthusiastisch dem NS-Regime zuarbeiteten, immer wieder diskutiert. Fast nichts findet man zum Zweiten Weltkrieg in Huebeners und Lübbigs Ausarbeitung. Erneut fokussieren sich die beiden Autoren auf den Präsidenten, also Abraham Esau, der Stark 1939 als PTR-Präsident nachfolgte und bis Anfang 1945 amtierte. Der gespannte Leser, der auf eine Darstellung der Tätigkeitsfelder, der Entwicklung der Zahl der Mitarbeiter und ähnliches wartet, wird mit der schlichten Bemerkung abgespeist, dass die Ära Esau „nahezu vollständig durch den 2. Weltkrieg geprägt“ worden sei. Welche Überraschung! Angefügt wird dann nur der Satz: Ab 1939 habe es „wesentliche Änderungen des Aufgabenbereichs der PTR“ gegeben – ohne dass dem irgendetwas Konkretes folgt.[39]

Der überzeugte Nationalsozialist und Nobelpreisträger für Physik des Jahres 1919 Johannes Stark (1874–1954, l.) amtierte von 1933 bis 1939 als Präsident der PTR und von 1934 bis 1936 als Präsident der DFG (Foto von 1934). Sein Nachfolger bis 1945 im Amt des PTR-Präsidenten war Abraham Esau (1884–1955, r.), hier um 1930.

Statt wenigstens Ansätze einer Analyse zu bieten, ziehen sich Huebener und Lübbig auf moralisierende Formeln von einer „bedrückenden Entwicklung“ zurück, die es erlauben, über die für viele subalterne wie leitende Wissenschaftler typische Selbstmobilisierung, die Selbstermächtigung und vor allem über die Gründe für eine aktive Affirmation des Nationalsozialismus hinweg zu gehen. Das Buch und seine Darstellung der Geschichte der PTR während der NS-Diktatur mutet merkwürdig ‚aus der Zeit‘ gefallen an – und ist doch gerade einmal ein Jahr alt. Darüber hinaus verwundert auch, dass Lübbig als ehemaliger Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt die Kühnheit besitzt, eine derart apologetische Darstellung nicht nur mit einem Vorwort zu schmücken, sondern sie als Autor zu zeichnen. Blamabel ist die schlichte Apologie nicht zuletzt deshalb, weil in den letzten Jahrzehnten mehrere vorzügliche Darstellungen zur PTR erschienen sind, welche die Geschichte und Arbeitsfelder der Gesamtinstitution wie der einzelnen Abteilungen ausleuchten und in ihrer differenziert-kritischen Analyse durchaus Vorbildcharakter besitzen.[40]

IV. Fazit und Ausblick

Der Wirtschaftshistoriker Dieter Ziegler hat mit Blick auf die Unternehmensgeschichte konstatiert: „Grundsätzlich fällt es managergeführten Unternehmen leichter, die eigene Geschichte aufzuarbeiten, als Familienunternehmen.“[41] Da an Hochschulen und in außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen nicht Unternehmenspatriarchen den Ton angeben, sondern es sich hier um korporative und (so sollte man annehmen) diskursfreudige und kritische Institutionen handelt, sollten hier die Barrieren für eine nüchterne und schonungslose Aufarbeitung der dunklen Seiten der eigenen Geschichte nicht allzu hoch sein. Wie die vorstehenden Ausführungen jedoch gezeigt haben, ist dies auch heute noch keineswegs durchgehend der Fall.

Wichtig ist offenbar der institutionelle Rahmen, in dem die Aufarbeitung erfolgt. Es muss sichergestellt sein, dass die mit der historischen Aufarbeitung beauftragten Historiker nicht durch persönliche oder materielle Abhängigkeiten befangen sind und – vielleicht auch nur prospektiv, also mit Blick auf die künftige Karriere, die man sich nicht durch allzu prägnante Analysen verbauen will – ‚weichzeichnen‘ oder unangenehme Fakten und Zusammenhänge gar gänzlich verschweigen. Insbesondere das Konstrukt der MPG-Präsidentenkommission, also die Einsetzung eines Gremiums unter dem Vorsitz von renommierten Wissenschaftlern, die materiell und personell nicht von der auftraggebenden Institution abhängig sind und ihrerseits nach klassisch-meritokratischen Kriterien Historiker einstellen, die die jeweiligen Felder mit einem hohen Grad an Autonomie bearbeiten, aber auch die dezentrale Organisation des DFG-Großprojektes haben überzeugend gezeigt, dass es im Wissenschaftsbereich möglich ist, kritischer und innovativer historischer Forschung einen Rahmen zu geben, in dem auch die ‚Schere im Kopf‘ abgelegt ist. Das KWG-Forschungsprogramm wie das DFG-Großprojekt haben zudem gezeigt, dass in einem solchen Rahmen auch das möglich ist, was Frank Bösch als gleichsam strukturelles Defizit der Unternehmensgeschichte konstatiert hat – dass diese nicht oder nur selten auch methodisch oder gar konzeptionell innovativ sein kann.[42] Die neuere Wissenschaftsgeschichte ist nicht zuletzt durch Forschungen vorangebracht worden, die formell als Auftragsforschung gelten können.

Nichtsdestoweniger bleibt die Geschichte der bundesdeutschen Wissenschaften und ihrer zentralen Institutionen vor Anfechtungen und Rückfällen in apologetische Muster nicht gefeit. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der KWG hat die MPG Anfang 2011 unter dem Titel Denkorte einen Jubiläumsband über die wichtigsten KWI und MPI publiziert,[43] der kurzzeitig heftige Kontroversen ausgelöst hat. Warum? Ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung[44] bietet hier Aufschluss: Nachdem die MPG „bis in die 1980er-Jahre [...] ein Hort der Verdrängung“ gewesen sei, ab 1997 dann „wie keine andere Wissenschaftsorganisation ihre Vergangenheit vorbildlich aufgearbeitet“ habe, drohe nun ein Rückfall in eine Imagepolitik, welche die Geschichte der KWG während der NS-Zeit möglichst klein halten wolle. Ein „Warnzeichen“ sei, dass erst „alle Texte den heutigen Instituten vorgelegt werden mussten“, ehe sie als Beiträge für den Band akzeptiert worden seien. Ein für den Jubiläumsband geschriebener Aufsatz, der sich kritisch mit der Rolle der Generalverwaltung der KWG auseinandersetzte, wurde (nachdem er als Manuskript bereits akzeptiert worden war) mit der fadenscheinigen Begründung aus dem Band wieder herauskatapultiert, die Generalverwaltung sei kein „Denk-Ort“.[45] „Besonderen Ärger“ unter kritischen Wissenschaftshistorikern wie Volker Roelcke, Wolfgang Eckart, Moritz Epple, Florian Schmaltz oder Carola Sachse löste der Aufsatz des Archivars des MPI für Psychiatrie aus, weil dieser die Rolle Ernst Rüdins, der seit 1931 der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in der KWG als der Vorgängerinstitution dieses MPI vorstand, verharmlost habe. Es sei nicht thematisiert worden, dass Rüdin sich bereits 1903 für Zwangssterilisierungen aussprach, auch sei die Rolle eines Mitarbeiters Rüdins im Rahmen der „Euthanasie“ bagatellisiert worden. Diese „Geschichtsklitterung“ (Eckart) sei nicht zufällig. „Man wolle vor allem wieder an die große Tradition des eigenen Gebietes anknüpfen“, so Epple. Auch in anderen MPG-Publikationen werde, wenn es um die Geschichte der einzelnen Forschungseinrichtungen gehe, „die NS-Vergangenheit einfach ausgeblendet“, ergänzte Schmaltz.

Eine MPG-Sprecherin erklärte zu diesen und weiteren Kritiken, es habe sich „nicht um Zensur“ gehandelt, wenn Aufsatzmanuskripte kritischer Historiker zu den einzelnen Instituten den Leitern der einschlägigen MPI zur vorherigen Lektüre vorgelegt worden seien, sondern darum, das große Wissen in den Instituten abzuschöpfen“. Überhaupt sei, wie „bei fast jedem Buch mit so vielen Autoren“, auch hier „der Entstehungsprozess komplex“.[46]

Es ist hier nicht der Ort, derartige Erklärungen zu kommentieren. Ich kann hier nur der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass die Vergangenheitsbearbeitung der KWG nicht zur ‚Vergangenheitsbegradigung‘ wird[47] und die MPG, die mit der vorbehaltlosen Aufarbeitung ihrer Vergangenheit auch international positiv Furore gemacht hat, nicht in eigentlich überwundene Formen der Imagepolitik zurückfällt.

Abkürzungen:

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

KWG Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft

KWI Kaiser-Wilhelm-Institut

MPG Max-Planck-Gesellschaft

MPI Max-Planck-Institut

PTR Physikalisch-Technische Reichsanstalt

ZAG Zentrum für Angewandte Geschichte

[1] Christian Staas, Die Firma zahlt, in: Die Zeit, 26.04.2011. Die Rolle der Medien (auch) im Kontext der Auftragsforschung wäre ein eigenes Thema. Hier kann nur darauf hingewiesen werden, dass sie sicherlich einerseits manchmal allzu sehr zuspitzen, andererseits aber – und dies ist wichtiger – eine unverzichtbare kritisch-aufklärerische Funktion haben. Vgl. dazu auch die Ausführungen am Schluss dieses Beitrages.

[3] Willi Winkler, „Es gibt nichts, das man nicht noch besser machen könnte“ (Rezension von: Gregor Schöllgen, Gustav Schickedanz. Biographie eines Revolutionärs. Die Quelle Story, Berlin 2010), in: Süddeutsche Zeitung, 09.08.2010.

[4] Darüber, dass diese Spielräume erheblich waren, ist sich die NS-Wirtschaftsgeschichte inzwischen weitgehend einig. Vgl. resümierend Christoph Buchheim, Unternehmen in Deutschland und [das] NS-Regime 1933-1945, in: Historische Zeitschrift, 282/2006, S. 351-390.

[5] Vgl. in überzeugender Kritik der apologetischen, von Harold James verfassten NS-Geschichte der Geschichte der Deutschen Bank: Neil Gregor, Wissenschaft, Politik, Hegemonie. Überlegungen zum jüngsten Boom der NS-Unternehmensgeschichte, in: Norbert Frei/Tim Schanetzky (Hg.), Unternehmen im Nationalsozialismus. Zur Historisierung einer Forschungskonjunktur, Göttingen 2010, S. 79-93, Zitat: S. 91.

[6] Vgl. zu dieser Variante der Exkulpation, gleichfalls in Kritik an James: Rüdiger Hachtmann, Wissenschaftsmanagement im „Dritten Reich“. Geschichte der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 2 Bde., Göttingen 2007, bes. Bd. 1, S. 515, Anm. 187. James stilisiert namentlich Emil Georg Ritter von Stauß – der zunächst Privatsekretär des Gründers der Deutschen Bank Georg von Siemens war und seit 1918 dem Vorstand dieser Bank angehörte, später zudem Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Lufthansa, BMW und Daimler-Benz sowie der Universum Film AG (UFA) war – aufgrund seiner engen Verbindungen zu zentralen Funktionsträgern des NS-Regime zu einer Art Außenseiter innerhalb des Geldinstituts. Tatsächlich war von Stauß bis zu seinem Tod jedoch die zentrale Figur der Deutschen Bank. Vgl. Harold James, Die Deutsche Bank und die Diktatur 1933-1945, in: Lothar Gall/Gerald D. Feldman/Harold James/Carl-Ludwig Holtfrerich/Hans E. Büschgen, Die Deutsche Bank 1870-1995, München 1995, S. 315-408, S. 352 f., 356 ff., 363.

[7] So Staas, Die Firma zahlt, über Schöllgens Zentrum für Angewandte Geschichte (ZAG).

[8] Uwe Hoßfeld/Jürgen John/Oliver Lemuth/Rüdiger Stutz (Hg.), „Kämpferische Wissenschaft“. Studien zur Universität Jena im Nationalsozialismus, Köln/Weimar/Wien 2003, sowie: Traditionen – Brüche – Wandlungen. Die Universität Jena 1850-1995, hg. von der Senatskommission zur Aufarbeitung der Jenaer Universitätsgeschichte im 20. Jahrhundert, Köln/Weimar/Wien 2009.

[9] Axel Burchardt, „Das Bild von der ‚braunen Universität‘ greift zu kurz“. Interview mit den Herausgebern des Studienbandes, in: Hoßfeld/John/Lemuth/Stutz, „Kämpferische Wissenschaft“, S. 9-19, hier: S. 10 f.

[10] Vgl. Herbert Mehrtens, Kollaborationsverhältnisse. Natur- und Technikwissenschaften im NS-Staat und ihre Historie, in: Christoph Meinel/Peter Voswinckel (Hg.), Medizin, Naturwissenschaft, Technik und Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Diskontinuitäten, Stuttgart 1984, S. 13-32.

[11] Vgl. Mitchell G. Ash, Wissenschaft und Politik als Ressourcen für einander, in: Rüdiger vom Bruch/Brigitte Kaderas (Hg.), Wissenschaften und Wissenschaftspolitik. Bestandsaufnahmen zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts, Wiesbaden 2002, S. 32-51.

[12] Vgl. Ulrich Wengenroth, Die Flucht in den Käfig. Wissenschafts- und Innovationskultur in Deutschland 1900-1960, in: Bruch/Kuderas, Wissenschaften und Wissenschaftspolitik, S. 52-59.

[13] Vgl. Rüdiger Hachtmann, Die Wissenschaftslandschaft zwischen 1930 und 1949. Profilbildung und Ressourcenverschiebung, in: Michael Grüttner/Rüdiger Hachtmann/Konrad H. Jarausch/Jürgen John/Matthias Middell (Hg.), Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert, Göttingen 2010, S. 191-203.

[14] Zu den wichtigsten Rhetoriken und Kniffen wissenschaftsbezogener Exkulpation vgl. exemplarisch Hachtmann, Wissenschaftsmanagement, Bd. 2, S. 1156-1193.

[15] Verein für hessische Geschichte und Landeskunde e.V. (Hg.), Die Philipps-Universität Marburg zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Kassel 2006.

[16] Holger Zinn, In Marburg ein Student. Anmerkungen zum Studentenleben in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Marburg, in: ebd., S. 217-278, Zitate: S. 246.

[17] Konrad Hammann, Heinrich Hermelink in Marburg. Kirchenhistoriker in der Weimarer Ära, in: ebd., S. 85-106, die folgenden Zitate: S. 94 f., 97.

[18] Einige Schlaglichter (auch) auf weitere, in den letzten zehn Jahren erschienene historiographische Arbeiten über einzelne Hochschulen werden gesetzt in: Rüdiger Hachtmann, Wissenschaftsgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Archiv für Sozialgeschichte, 48/2008, S. 539-606.

[19] Reinhard Rürup (Hg.), Wissenschaft und Gesellschaft. Beiträge zur Geschichte der Technischen Universität Berlin 1879-1979, Berlin/Heidelberg/New York 1979.

[20] Seine beiden Nachfolger, die „Industrie-“ bzw. „Kriegspräsidenten“ Carl Bosch und Albert Vögler waren 1940 bzw. 1945 (Suizid) verstorben.

[21] Vgl. Carola Sachse (Hg.), Die Verbindung nach Auschwitz. Biowissenschaften und Menschenversuche an Kaiser-Wilhelm-Instituten, Göttingen 2003.

[22] Vgl. Rüdiger Hachtmann, Wissenschaftsmanagement.

[23] Neben seiner Tätigkeit für die MPG avancierte Telschow auch zu einem der wichtigsten Atommanager der frühen Bundesrepublik. Im Frühjahr 1953 übernahm er auf Bitten Ludwig Ehrhards die Geschäftsführung von drei Ausschüssen der Bundesregierung für „vorbereitende Planung für Arbeiten auf dem Gebiete der Kernenergie“, und zwar für Uranerzbergbau („Erzaufbereitung – Uranherstellung“), Moderatoren und Planung. Von November 1954 bis August 1956 hatte Telschow die alleinige Geschäftsführung der neugegründeten und für die Etablierung der Atomenergie in der Bundesrepublik wichtigen „Physikalischen Studiengesellschaft m.b.H. Düsseldorf“ inne. Die ihm von der Bundesregierung angebotene Stelle eines Geschäftsführers der im Juli 1956 neugegründeten „Kernreaktorbau- und Betriebsgesellschaft“ in Karlsruhe lehnte Telschow wegen Überlastung mit anderen Funktionen ab.

[24] KWI- wie MPI-Direktoren waren neben Butenandt, der 1939 den Nobelpreis für Chemie erhielt und dem KWI- bzw. MPI für Biochemie von 1936 bis 1945 und von 1955 bis 1960 vorstand, u.a. auch die Nobelpreisträger Richard Kuhn und Otto Heinrich Warburg.

[25] Leider sind noch nicht alle KWI auf ihre NS-Vergangenheit hin gründlich ausgeleuchtet worden. So fehlen weiterhin beispielsweise umfassende Untersuchungen zu den in das NS-System stark involvierten KWI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, für ausländisches und internationales Privatrecht (ab 1937) sowie für Kulturwissenschaften.

[26] Unter ihnen etwa Michael Stolleis. Vgl. dessen bahnbrechende Studie zu Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht (1974) sowie zahlreiche Aufsätze (auch) zum NS-Recht.

[27] Zu nennen sind hier vor allem Paul Weindling (u.a. Health, Race and German Politics between National Unification and Nazism 1870-1945, Cambridge 1991) sowie Doris Kaufmanns Aufklärung, bürgerliche Selbsterfahrung und die „Erfindung“ der Psychiatrie in Deutschland, 1770-1850, Göttingen 1995.

[28] Vgl. z.B. (Zitat) Thomas Fitzel, Die Experten klären auf, in: Die Tageszeitung, 11.06.2001 oder auch Ernst Klee, Augen aus Auschwitz, in: Die Zeit, 27.01.2000. Die geäußerten Befürchtungen waren nicht grundlos, da kritische Historiker und Journalisten wie Klaus Dörner, Benno Müller-Hill und Ernst Klee mit ihren Arbeiten von offizieller MPG-Seite bis dahin weitgehend beschwiegen worden waren.

[29] Hinter den Kulissen scheinen die Vorbehalte gegenüber einer kritischen Aufarbeitung der KWG freilich anzuhalten. Als Indiz ist hier die Einleitung der von zwei, lange Zeit leitenden Archivaren der MPG zusammengestellten – und handwerklich sehr sorgfältigen – Chronik beider Institutionen zu werten, in der das von der MPG-Präsidentenkommission initiierte Forschungsprogramm nicht erwähnt wird, geschweige denn deren Ergebnisse angesprochen werden. Vgl. Eckart Henning/Marion Kazemi (Hg.), Chronik der Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften 1911-2011, Berlin 2011, hier: S. 31 f.

[30] Ausführlich: Sachse, Verbindung nach Auschwitz.

[31] Diese sind in insgesamt 17 teils umfänglichen Monographien und Aufsatzbänden nachzulesen.

[32] Vgl. Mitchell G. Ash, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, in: N.T.M., 18/2010, S. 79-118, Zitate: S. 83 f., 86.

[33] Vgl. Mehrtens, Kollaborationsverhältnisse; ders., Verantwortungslose Reinheit. Thesen zur politischen und moralischen Struktur mathematischer Wissenschaften am Beispiel des NS-Staates, in: Georges Fülgraff/Annegret Falter (Hg.), Wissenschaft in der Verantwortung. Möglichkeiten der institutionellen Steuerung, Frankfurt a. M. 1990, S. 37-54.

[34] Vgl. vor allem Carola Sachse/Mark Walker (Hg.), Politics and Science in Wartime. Comparative International Perspectives on the Kaiser Wilhelm Institute, Chicago 2005.

[35] Mit Blick auf den Umfang der Monographien bedauert Ash (Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, S. 114 f.), dass diese von Nichthistorikern wohl kaum rezipiert würden und wünscht sich, dass die „verdienstvolle Monographienreihe in verbreitungsfähigere Medien übersetzt“ würden und vielleicht sogar „auf der Homepage der betreffenden MPIs“ abgerufen werden könnten – letzteres bisher ein vergeblicher Wunsch.

[36] Hinzu tritt als weiteres wissenschaftshistorisches Großprojekt das DFG-Schwerpunktprogramm „Wissenschaft, Politik, Gesellschaft. Wissenschaft in Deutschland im internationalen Zusammenhang im späten 19. und im 20. Jahrhundert. Personen, Institutionen, Diskurse“, das gleichfalls unlängst abgeschlossen wurde.

[37] Zitate: Ergebnisse der Forschungsgruppe zur „Geschichte der DFG 1920–1970“, in: Forschung 1/2008.

[38] Rudolf Huebener/Heinz Lübbig, Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Ihre Bedeutung beim Aufbau der modernen Physik, Wiesbaden 2011. Dass es sich bei dem Buch um eine Übersetzung aus dem Englischen handelt, macht es nicht besser; das Original erschien 2009. Zum Folgenden: S. 143-148.

[39] Möglicherweise ist dieses ‚Verschweigen‘ auf einen mangelhaften Umbruch und ein unzulängliches Lektorat zurückzuführen. So endert der letzte Satz auf Seite 146 abrupt und die Seite 147 beginnt mit den Luftangriffen 1943. In der dritten Zeile dieser Seite befinden sich die Autoren dann bereits im Mai 1945.

[40] Vgl. vor allem Ulrich Kern, Forschung und Präzisionsmessung. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt zwischen 1918 und 1948, Bremerhaven 2011 [1994], sowie Dieter Hoffmann, Nationalsozialistische Gleichschaltung und Tendenzen militärtechnischer Forschungsorientierung an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Dritten Reich, in: Helmuth Albrecht (Hg.), Naturwissenschaft und Technik in der Geschichte. 25 Jahre Lehrstuhl für Geschichte der Naturwissenschaften und Technik am Historischen Institut der Universität Stuttgart, Stuttgart 1993, S. 121-131.

[41] Nach: Staas, Die Firma zahlt.

[42] Vgl. die Wortmeldung von Bösch im Anschluss an die Podiumsdiskussion des Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam am 12. Januar 2012: Christian Mentel, Bericht über die Podiumsdiskussion „Quo Vadis, zeitgeschichtliche Auftragsforschung?“, in: Zeitgeschichte-online, März 2012, sowie die Aufzeichnung der Diskussionsveranstaltung mit den Diskutanten Johannes Bähr, Klaus-Dietmar Henke, Hans Mommsen, Gregor Schöllgen und Klaus Wiegrefe.

[43] Peter Gruß/Reinhard Rürup (Hg.), Denkorte. Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911-2011, Leipzig 2010.

[44] Alle folgenden Zitate aus: Christina Berndt, Blinde Flecken, in: Süddeutsche Zeitung, 25.01.2011.

[45] So die Begründung einer Mitarbeiterin der MPG-Pressestelle, den von mir verfassten Beitrag über die Generalverwaltung schließlich doch nicht abzudrucken. Zugestanden wurde mir immerhin, in einen zweiten Aufsatz über „Strukturen, Finanzen und das Verhältnis zur Politik“ (in: Gruß/Rürup, Denkorte, S. 60-69) wenigstens einige kritische Passagen aus dem nicht gedruckten Beitrag zusätzlich aufzunehmen.

[46] Nach: Berndt, Blinde Flecken. Zur Kritik vor allem an der Darstellung Rüdins in den Denkorten vgl. außerdem Heike Schmoll, Auch kein Hort des Widerstands, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.01.2011.

[47] In einem Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung (abgedruckt am 10. Februar 2011) hat der derzeitige Präsident der MPG Peter Gruß versichert, dass die Wissenschaftsorganisation sich auch weiterhin „verantwortungsvoll mit ihren Wurzeln auseinandersetz[en] und auch zukünftig das Verhalten der KWG während der Zeit des Nationalsozialismus transparent und offen darlegen“ wolle. Inzwischen ist allerdings die fest geplante englische Übersetzung der Denkorte – die von den Verfassern der einzelnen Beiträge bereits gegengelesen wurde – von der MPG und ihrem Präsidenten mit der sonderbaren Begründung abgesagt worden, es stünde nur ein schwacher Absatz des Buches zu erwarten ...

Zitation

Rüdiger Hachtmann, Interessengeleitete Wissenschaftsgeschichte? . Auftragsforschung für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/interessengeleitete-wissenschaftsgeschichte