Im kollektiven Gedächtnis der deutschen Mehrheitsbevölkerung gehört der Sport zu den positiv besetzten Erinnerungen an die NS-Zeit. Das hat Alexander von Plato, der sich im Hagener Institut für Geschichte und Biografie intensiv damit beschäftigt, wie historische Erfahrungen verarbeitet werden, vor wenigen Jahren bestätigt.[1] Man erinnert sich an die Erfolge der Silberpfeile, die Kämpfe von Max Schmeling, an die Erfolge bei den Olympischen Spielen, an die Siegesserie von Schalke 04 und die eigene Punktzahl im Führerzehnkampf der Hitlerjugend (HJ). Weithin vergessen sind hingegen die Zerschlagung des Arbeitersports und das Verbot der konfessionellen Sportorganisationen. Insofern überrascht es nicht, dass kaum ein öffentlicher Druck existierte, sich mit der Geschichte des Sports im Nationalsozialismus zu befassen. Dass die Attraktivität des Sports in HJ und im Bund Deutscher Mädel (BDM) bei den Jugendlichen höhere Bindungskräfte an den NS-Staat entfaltete als die NS-Ideologie an sich, erkannten schon die Gewährsleute der „Deutschland-Berichte“, die Informationen über die Stimmung im Deutschen Reich an die Exil-SPD übermittelten.[2] Dass es sich bei der damaligen Erhöhung der wöchentlichen Sportstundenzahl an den Schulen von zwei auf zunächst drei (1935) und dann auf fünf Stunden (1937) sowie bei der Attraktivität und Faszination der technischen Sportarten wie Segelfliegen und Motorradfahren in den Eliteschulen um eine hochgradig instrumentalisierte Erscheinung der Moderne handelte, haben aber nur wenige erkannt.

Die verbale und praktische Radikalisierung des Sportwesens, die sukzessive Aushöhlung des Verbands- und Vereinswesens, um dessen Erbe sich noch im Krieg die mit Freizeitgestaltung befasste Organisation Kraft durch Freude (KdF) und die SA stritten, blieb den praktizierenden Sportlerinnen und Sportlern oftmals verborgen.[3] Bezüglich ihrer jüdischen Sportkameradinnen und Sportkameraden verhielten sich die Sporttreibenden damit nicht anders als das Gros der Bevölkerung. Manche begrüßten ihren Ausschluss, die Mehrheit schaute weg und nur wenige versuchten zu helfen.

Beginn der wissenschaftlichen Aufarbeitung in den 1960er Jahren

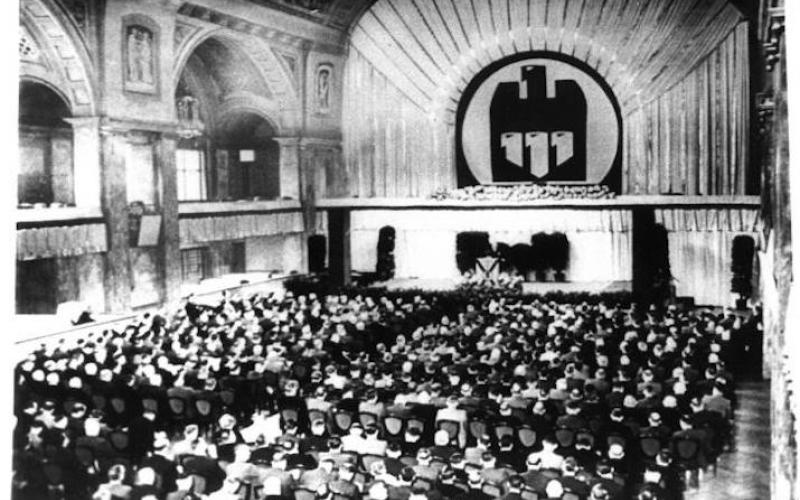

Die entsprechenden wissenschaftlichen Ergebnisse, die, beginnend mit Hajo Bernetts Arbeiten 1966 und 1971, eine große Affinität des bürgerlichen Sports zur NS-Diktatur nachwiesen und die Mär der von oben erfolgten Gleichschaltung widerlegen, wurden vom organisierten Sport nicht oder nur zögernd zur Kenntnis genommen.[4] Heute weiß man, dass 1933 ein unwürdiger Wettlauf zwischen Turn- und Sportvereinen[5] um die Gunst der neuen Machthaber einsetzte und dass der fast überall erfolgte Ausschluss der jüdischen Sportlerinnen und Sportler aus den bürgerlichen Sportvereinen im Jahr 1933 ohne gesetzliche Vorgaben erfolgte.[6] In den Akten der Berliner Turnerschaft „Korporation“, die ich Mitte der 1970er Jahre erstmalig auswertete, kann man die damit verbundene Tragödie für die ausgeschlossenen jüdischen Vereinsmitglieder, zu denen auch der Turnolympiasieger von 1896 und Turnfestsieger Alfred Flatow gehörte, nachlesen und nachempfinden.[7] Zahlreiche prominente jüdische Sportler, wie etwa der Davis-Cup-Spieler Daniel Prenn, emigrierten. Andere, wie Flatow oder die Leichtathletik-Weltrekordlerin Lilli Henoch, blieben und wurden Opfer des Holocaust. Als in Berlin unter hohen bürokratischen Hürden der Alliierten 1947 wieder Anträge für die „Zulassung für nichtpolitische Organisationen“ gestellt werden konnten, stand der letzte NS-Vereinsführer der Berliner Turnerschaft „Korporation“, um bei diesem Vereinsbeispiel zu bleiben, nicht auf der Antragsliste – man hielt ihn für zu belastet. Das hinderte ihn nach Wegfall der alliierten Kontrollen im Jahr 1950 aber nicht, erfolgreich für die Präsidentschaft im Landesverband zu kandidieren.

Wie ging der deutsche Sport, dessen Funktionäre die Umwandlung des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen (DRL) in den Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen (NSRL) im Jahr 1938 unisono als politische Aufwertung begrüßt hatten, nach 1945 mit seinem braunen Erbe um?

Der Sport in der frühen Nachkriegszeit

Wie im Folgenden ausgeführt wird, kann im organisierten Sport nur spät und auch nur bedingt von einer „Erinnerungskultur“ in Hinsicht auf die NS-Vergangenheit die Rede sein. Wie in anderen Bereichen auch, zeichnete sich das Erinnerungsverhalten im Sport nach 1945 zunächst durch kollektive Verdrängung und Erinnerungsverweigerung aus. Geprägt waren die ersten Nachkriegsjahre durch die überall feststellbaren Bemühungen, den praktischen Sportbetrieb wieder aufzunehmen. Obwohl das NSDAP-Verbot auch alle im NSRL organisierten Sportvereine einschloss, entwickelte sich in den Westzonen – meist unter dem Denkmantel des kommunalen Sports – schnell wieder ein Sportbetrieb, der sich auf den Kern der alten Vereine und Verbände stützte, wenngleich diese offiziell noch nicht wieder zugelassen worden waren.

1946 gründeten sich, wie in Bayern und Hessen, die ersten Landessportbünde, meist mit ehemaligen unbelasteten Arbeitersportlern an der Spitze, die glaubten, dass nach der engen Liaison des bürgerlichen Sports mit der NS-Bewegung ihnen die Führung der neuen demokratischen Sportbewegung automatisch zufallen würde. Dies erwies sich aber schnell als Irrglaube. In den Verbänden – vor allem im Fußball – dominierten mit Ausnahme weniger besonders belasteter Funktionäre die alten Verbandsvertreter, die ihre Aktivitäten im „Dritten Reich“ nunmehr als unpolitisch und rein sportfachlich darstellten. Während die ehemaligen Arbeitersportler anstrebten, ihre bereits in der Weimarer Republik praktizierte überfachliche, regionale Organisationsform auf den Sport insgesamt zu übertragen, lag den bürgerlichen Funktionären daran, ihr eigenes Fachverbandsprinzip durchzusetzen. Von 1946 bis 1950 dauerte der Streit zwischen den Verfechtern des regionalen und des verbandsfachlichen Sportorganisationsprinzips an, bis ein Kompromiss gefunden wurde, der die Gründung des Deutschen Sportbundes (DSB), der Dachorganisation der Sportverbände, ermöglichte. Bei den Wahlen für dessen Führung dominierten im Dezember 1950 die bürgerlichen Vertreter der Fachverbände, so dass es erst des Verzichts des Leichtathletikpräsidenten Max Danz bedurfte, um mit Oskar Drees auch einen Vertreter des Arbeitersports in die Führung zu wählen.[8] Das Nationale Olympische Komitee (NOK) hatte sich unter der Federführung des Organisators der Olympischen Spiele von 1936, Carl Diem und Adolf Friedrich zu Mecklenburgs, einem Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, schon 1949 wiedergegründet.[9] Diem rief 1947 auch die Sporthochschule in Köln ins Leben, der Sportwissenschaftler Hermann Altrock wurde 1948 an das Institut für Leibesübungen der Universität Frankfurt am Main berufen und zum Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Institutsdirektoren gewählt, der ersten sportwissenschaftlichen Vereinigung der Bundesrepublik. Mit Ausnahme von Diem waren alle Vertreter dieses Gremiums frühere NSDAP-Mitglieder.[10] Die mahnenden Stimmen von Emigranten, wie dem Sportreferenten der SPD, Heinrich Sorg, oder des jüdischen Sportjournalisten Willy Meisl, die sich gegen diese personelle Kontinuität aussprachen, wurden als politische Einmischungen in den „unpolitischen Sport“ zurückgewiesen.

Kontinuitäten in den 1950er und 1960er Jahren

Die personelle Kontinuität im Sportbereich zwischen dem NS-Regime und der Bundesrepublik der 1950er Jahre war keine Erfindung der DDR, die sich diese propagandistische Chance zur Verunglimpfung des gesamten bundesdeutschen Sports gleichwohl nicht entgehen ließ. Die prominentesten Beispiele für diese Kontinuitäten sind Karl Ritter von Halt, der als SA-Oberführer, Mitglied des „Freundeskreises Reichsführer-SS“ und als letzter kommissarischer Reichssportführer zum Chef des westdeutschen NOK gewählt wurde und die deutsche Mannschaft als Chef de Mission 1952 zu den Olympischen Spielen nach Helsinki führte.[11] Selbst enge Mitstreiter, wie Hans Ritter von Lex, der in der NS-Zeit Sportreferent im Reichsinnenministerium und in den 1950er Jahren Staatssekretär im Bundesinnenministerium war, bescheinigten von Halt eine sich im Laufe der NS-Zeit verstärkende braune Gesinnung. Dann muss Guido von Mengden genannt werden, der als höchster Hauptamtlicher des NS-Sports unter Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten ein glühender NS-Propagandist war, nach dem Krieg in der Baufirma des Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Peco Bauwens Unterschlupf fand, kurzfristig unter dem Pseudonym Till van Rhyn publizierte und in den langen 1950er Jahren wieder höchster Hauptamtlicher im bundesdeutschen Sport wurde.[12] Bereits erwähnt wurde der bis heute heftig umstrittene Carl Diem, Organisator der Olympischen Spiele 1936 und altgedienter Sportfunktionär seit der Kaiserzeit. In den ersten Kriegsjahren hatte er dem Reichssportführer als kommissarischer Leiter der Auslandsabteilung gedient und noch im März 1945 die Jugend zur soldatischen Pflichterfüllung aufgerufen.[13] Nach dem 8. Mai 1945 nahm Diem seine internationalen Kontakte wieder auf und stellte sich dem Hauptsportamt Berlin als einziges Nicht-Parteimitglied der Sportführung zum Wiederaufbau der Sportlehrerausbildung zur Verfügung. Er wurde wenig später Rektor der Deutschen Sporthochschule Köln und nebenberuflicher Sportreferent der Bundesregierung. Auch der bereits angeführte Hermann Altrock, seit 1925 der erste deutsche Sportprofessor in Deutschland, konnte seine Karriere fortsetzen. Bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs legte er am 1. Juni 1945 in Leipzig eine Denkschrift vor, in der er den Sport als Mittel zur Steigerung der Volksgesundheit und Leistungsbereitschaft sowie als „Sicherheitsventil zur Ableitung überschüssiger Kräfte zur Verhütung von politischen Infektionen“ anpries. Nur zwei Jahre zuvor hatte er noch die „Ausbildung der hohen Rasse nordischer Prägung“ als Ziel der „Erziehung vom Leibe her“ propagiert.[14] Trotz NSDAP- und SA-Mitgliedschaft sah er sich als Opfer des Regimes und begann einen regen Briefwechsel mit Diem, der ihm später für dessen Entnazifierungsverfahren einen Persilschein ausstellte. 1948 wurde er schließlich zum Chef der Arbeitsgemeinschaft der Institutsdirektoren gewählt.

Während die DDR das Sportsystem des Nationalsozialismus kopierte, indem sie Betriebssportgemeinschaften nach dem Muster der NS-Organisation Kraft durch Freude aufbaute, Kinder- und Jugendsport analog zu HJ und BDM zunächst im Rahmen der Jungen Pioniere und Freien Deutschen Jugend (FDJ) organisierte und eine von der Partei geführte Sportorganisation schuf,[15] hatte man in der Bundesrepublik vornehmlich das NS-belastete Personal übernommen. Die neugewonnene ökonomische Prosperität und politische Stabilität stärkte im Westen gerade die Kräfte, die am wenigsten an einer Beleuchtung ihrer NS-Vergangenheit und einer konsequenten Aufarbeitung der NS-Zeit interessiert waren. Neben dem politischen Establishment traf dies auch auf einen Großteil der Bevölkerung im Allgemeinen zu. Die materiellen Entbehrungen und psychologischen Belastungen durch die Kriegs- und Nachkriegszeit hatten bei vielen zu dem Wunsch nach „Ruhe, Ordnung und Wohlstand“ geführt. Die NS-Zeit war mithin ein ungeliebtes Thema und wurde bewusst oder unbewusst tabuisiert und verdrängt. Im Bereich der bundesdeutschen Sportwissenschaft sorgte schon die persönliche Verstrickung dazu, dass die eigene Rolle vor 1945 verschwiegen oder kleingeredet wurde.

Nach dem Historiker Moshe Zimmermann gibt es in der Aufarbeitung der beiden deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts einen wesentlichen Unterschied.[16] Während bei der Erinnerung an die NS-Zeit zu Anfang die Erinnerungen der Opfer den Erinnerungsdiskurs prägten und die Täter zunächst schwiegen, scheint aus seiner Sicht nach der Friedlichen Revolution von 1989/90 und dem Ende der DDR die umgekehrte Tendenz vorzuherrschen – während diejenigen, die unter dem SED-Regime litten, zumeist schwiegen, äußerten sich hingegen die damaligen Verantwortlichen umso beredeter. Zumindest der erste Teil der Aussage, das Schweigen der Täter beziehungsweise der in der NS-Zeit aktiven Funktionäre, trifft für den Sport aber nicht zu. Die ersten schriftlichen Aussagen zum Sport im Nationalsozialismus stammen gerade von Carl Diem und Guido von Mengden (letzterer äußerte sich sogar im Jahrbuch des DSB von 1955). Erst Geschichte machen, dann beschönigen oder verfälschen – so lassen sich diese apologetischen Schriften aus historischer Sicht zusammenfassen und bewerten.

Allmähliche Veränderungen seit den 1960er Jahren

Die „Mauer des Schweigens“ – so eine zeitgenössische Rezension – wurde erst mit der Pionierarbeit von Hajo Bernett, „Nationalsozialistische Leibeserziehung – Eine Dokumentation ihrer Theorie und Organisation“ aus dem Jahr 1966 durchbrochen.[17] Bernetts Arbeitsergebnisse wurden zwar in der sich konstituierenden Sportwissenschaft zur Kenntnis genommen – von der jüngeren Generation, indem sie sich Dissertationsthemen zum Sport im Nationalsozialismus suchte und von der älteren Generation, indem sie ihre während der NS-Zeit verfassten Dissertationen aus den Institutsbibliotheken zu entfernen suchte –, nicht aber im organisierten Sport. Dieser konzentrierte sich vielmehr auf seine Gegenwartsaufgaben, insbesondere auf die der Bundesrepublik bevorstehenden Olympischen Spiele 1972 und die Fußballweltmeisterschaft 1974. Die über das Ziel hinausschießenden Attacken der DDR im Vorfeld der Olympischen Spiele in München 1972 erleichterten die Abwehr der nun auch von der jüngeren Generation in der Bundesrepublik geforderten Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Der „gesinnungsethische Rigorismus“, mit dem die damalige studentische Generation ihre Forderungen vortrug, provozierte bei der älteren Generation allerdings eher Abwehrreaktionen als Einsicht oder Einlenken. Immerhin nahm das Organisationskomitee der Olympischen Spiele 1972 Abstand vom ursprünglichen Vorhaben, eine Straße im Olympischen Dorf in München nach dem zehn Jahre zuvor verstorbenen Carl Diem zu benennen. Dagegen benannte man eine Straße nach Helene Mayer, der Olympiasiegerin von 1928 und Silbermedaillengewinnerin von 1936. Die Anfang der 1930er Jahre in die USA emigrierte Florettfechterin war vom damaligen deutschen und amerikanischen NOK bedrängt worden, bei den Olympischen Spielen in Berlin teilzunehmen.[18] Dort spielte die Tochter eines jüdischen Offenbacher Arztes und einer nicht-jüdischen Mutter 1936 eine unglückliche Rolle als „Alibijüdin“, obgleich sie nach jüdischen Religionsgesetzen gar keine Jüdin war. Mit Mayers Teilnahme konnte die Reichssportführung dennoch den jüdischen Protesten in den USA gegen die Berliner Olympischen Spiele entgegentreten.[19] Auf den naheliegenden Gedanken, auch eine Straße nach der in der NS-Zeit unter fadenscheinigen Gründen ausgebooteten deutschen Hochsprungrekordlerin Gretel Bergmann zu benennen, die nach den Nürnberger Gesetzen im Gegensatz zu Helene Mayer „Volljüdin“ war und für den Sportbund „Schild“ des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten antrat, kam man 1972 nicht, obwohl die Sportgeschichtsschreibung den beschämenden Vorgang ihrer Nichtnominierung 1936 bereits publiziert hatte.[20] Es sollte bis 1995 dauern, bis man in Berlin-Wilmersdorf eine Sporthalle nach ihr benannte. 1996 akzeptierte Gretel Bergmann (heute Margaret Lambert) die Einladung des deutschen NOK als Ehrengast zu den Olympischen Spielen nach Atlanta. Inzwischen hat sie ihre Erinnerungen in einer beeindruckenden Autobiographie niedergeschrieben.[21]

Wie lange es dauert, bis sich sportgeschichtliche Erkenntnis in verbandspolitischem Handeln niederschlägt, zeigte sich auch bei dem bereits erwähnten Turner Alfred Flatow, der als Jude 1933 aus seinem Verein und dann sukzessive auch aus der deutschen Gesellschaft insgesamt ausgeschlossen wurde und 1942 im KZ Theresienstadt umkam.[22] Obwohl die Ergebnisse meiner bereits angesprochenen Recherchen 1978 von Hajo Bernett in seinem Buch „Der jüdische Sport im nationalsozialistischen Deutschland“ publiziert wurden, reagierten weder der Verein Berliner Turnerschaft „Korporation“ noch der Deutsche Turnerbund (DTB) als zuständiger Dachverband.[23] Es bedurfte erst massiver Interventionen seitens der Sportgeschichtswissenschaft – unterstützt von der damaligen Bundestagspräsidentin Annemarie Renger, die als Tochter des führenden Arbeitersportfunktionärs Fritz Wildung eine besondere Beziehung zur Sportvergangenheit hatte –, bis der DTB zur Erkenntnis kam, dass man sich auch diesem Teil der deutschen und eigenen Geschichte stellen sollte. Inzwischen hatte Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Jahr 1985 seine Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes gehalten und der 50. Jahrestag des Novemberpogroms von 1938 stand bevor. In diesem erinnerungsträchtigen Umfeld beschloss der DTB 1987 zur Erinnerung an die Cousins Gustav-Felix und Alfred Flatow – auch Gustav-Felix Flatow war Olympiasieger von 1896 und KZ-Opfer – eine Flatow-Medaille für den besten Mehrkampfturner zu verleihen. Eine vor wenigen Jahren erschienene, vorbildliche Broschüre des DTB erläutert inzwischen die Hinter- und Beweggründe dieser seit 1988 verliehenen Auszeichnung.[24] Nur anderthalb Jahrzehnte zuvor, als 1973 im 40. Jahr nach Hitlers Auftritt beim Stuttgarter Turnfest wieder ein Turnfest in der baden-württembergischen Hauptstadt stattfand, hatte man sich noch jeglicher Rückbesinnung verweigert.

NS-Aufarbeitung und Erinnerung im Fußball

Das Erinnerungsverhalten des organisierten Sports auf Verbandsebene kann daher noch für die 1980er Jahre kaum als „Erinnerungskultur“ in unserem heutigen Verständnis beschrieben werden. Erst mit großem zeitlichem Abstand zu den Erkenntnissen der Sportgeschichte und in der Regel erst nach dem Ausscheiden beziehungsweise dem Tod der beteiligten Akteure oder Zeitzeugen stellte man sich der Vergangenheit – und dies auch erst unter dem Druck einer kritischen Öffentlichkeit. Doch manche Verbände verschlossen auch vor diesen kritischen Stimmen die Ohren. So muss es wohl dem Gelehrten Walter Jens nach seinem Referat vor dem DFB-Bundestag im Jahr 1975 vorgekommen sein. Noch 1999 meinte er, er könne das Referat, in dem er die fehlende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des DFB angeprangert hatte, unverändert noch einmal halten.[25] Während der Deutsche Ruderverband und der Deutsche Leichtathletikverband ihre Festschriften 1983 und 1987 mit Horst Ueberhorst und Hajo Bernett von renommierten Sporthistorikern schreiben ließen, setzte der DFB 1999 auf Fachjournalisten, welche dann auch prompt im Kapitel über die NS-Zeit die sportartliche Entwicklung des Fußballs beschrieben, die politische Dimension der Verstrickung in das NS-System aber nur vage andeuteten.[26] Auf die daraufhin verstärkt einsetzende Kritik reagierte der DFB, indem er ein Forschungsprojekt zu seiner Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus finanzierte, wobei er die Vergabe und Auswahl des Historikers dem Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands überließ. Die Wahl fiel schließlich auf Nils Havemann, der seine 2005 erschienene Studie im Stil einer Unternehmensgeschichte verbandsgeschichtlich und biografieorientiert anlegte und dabei ideologische Schnittmengen des DFB und des NS-Regimes vernachlässigte oder sogar abstritt.[27] Havemann konzentrierte sich auf das damalige Verbandsinteresse, die lästige Konkurrenz anderer Sportverbände zu beseitigen, wirtschaftliche Vorteile zu erlangen und sah eher fußballerischen Pragmatismus als Motiv für das schnelle Arrangement des DFB und seiner Vereine mit den neuen Machthabern.

Dies stieß auf heftige Kritik einer Reihe von Sporthistorikern wie Lorenz Peiffer, Dietrich Schulze-Marmeling und Hubert Dwertmann, aber auch der Politologe Arthur Heinrich äußerte sich kritisch. Hingewiesen wurde insbesondere auf die ideologische Nähe und Verstrickung einzelner Akteure. Peiffer und Schulze- Marmeling legten alsbald eine Art „Anti-Havemann“[28] vor, in dem sie argumentierten, dass sich der ideologisch vorgeprägte Fußball selbst radikalisiert habe.[29] Die inzwischen zahlreich publizierten Vereinsstudien (BVB Dortmund, 1. FC Kaiserlautern, Hertha BSC Berlin, Schalke 04, St. Pauli, Bayern München, Eintracht Frankfurt) haben zwar unterschiedliche wissenschaftliche Qualität, zeigen aber ein etwas differenzierteres Bild.[30] Unterhalb der politisch-propagandistischen Vorgaben der Reichssportführung und des „Fachamtes Fußball“, wie die NS-Nachfolgeorganisation des DFB hieß, versuchten die Vereine meist mit prominenten NS-Gefolgsleuten in der Vereinsspitze an ihren Traditionen festzuhalten und ihre fußballerischen Alltagsroutinen fortzusetzen. Hier ist also wohl eher der Linie von Matthias Marschik und Markwart Herzog zu folgen, die darauf hinweisen, dass sich die Sportler und Vereine in vorauseilendem Gehorsam mit dem Regime arrangierten, „um ihr sportliches Refugium nicht zu gefährden“, oder um ihrem Verein Vorteile zu verschaffen. Marschik sieht im Fußball einen Nischenbereich, „der politisch neutrale Ablenkung, eskapistische Zerstreuung und narkotisches Abschalten ermöglicht“.[31] Es waren vor allem die oberen Sportfunktionäre, die im Kampf um Ressourcen, Gratifikationen und gesellschaftliche Reputation bemüht waren, Sporterfolge dem politischen System zuzuschreiben. Dies galt nicht nur für den Fußball, sondern für den Sport in der Zeit des Nationalsozialismus insgesamt. Den Sportlerinnen, Sportlern und dem Publikum dieser Jahre ging es daher eher um Momente des Vergessens, der Alltagsentrücktheit, der Spannung und Entspannung. Gerade diese Flucht ins Private, in die Nische des Sports, erleichterte dessen politische Instrumentalisierung, die im Krieg ihren Höhepunkt fand.[32] Diese Theorie eines sportlichen Kerns unterhalb einer braunen ideologischen Hülle sollte aber nicht dazu genutzt werden, die ideologische Anschlussbereitschaft und antidemokratische Vorprägung der Mehrheit der DFB-Führung vor und nach 1933 auszublenden.

Inzwischen gehört es fast zum guten Ton, dass große Traditionsvereine des Fußballs ihre Geschichte während des Nationalsozialismus begutachten lassen. Der DFB entschloss sich nach der Publikation der Havemann-Studie in die Offensive zu gehen und stiftete 2005 den Julius-Hirsch-Preis, um an den in Auschwitz ermordeten Nationalspieler und zahlreiche andere jüdische DFB-Mitglieder zu erinnern, die nach 1933 diskriminiert, verfolgt und ermordet wurden. Auffallend ist erneut die große zeitliche Distanz zu 1945 – offenkundig war man sich nach 60 Jahren sicher, keinen der in der NS-Zeit aktiven Funktionäre mehr zu desavouieren. Diese Vermutung gründet sich nicht zuletzt auf die Erfahrung, dass DFB-Präsident Theo Zwanziger im Jahr 2008 die Finanzierung eines Forschungsprojekts des von mir geleiteten Arbeitsbereiches Zeitgeschichte des Sports der Universität Potsdam über den Fußball in der DDR stoppte. Das Projekt, welches bereits mit dem Nordostdeutschen Fußballverband und der Kulturstiftung des DFB abgesprochen war, wurde von Zwanziger mit der Begründung abgebrochen, dass man den biografischen Ansatz der Studie Havemanns nicht auf den DDR-Fußball übertragen könne, da man damit die politische Verstrickung zahlreicher noch aktiver ostdeutscher DFB-Funktionäre mit dem SED-System offenlegen würde. Angesichts ihrer guten Arbeit bei der Vereinigung der Fußballverbände in den 1990er Jahren könne man diese Leistungsträger aber nicht desavouieren. Selbst der Versuch, das Forschungsprojekt zunächst auf die Phase von 1945-1966 zu begrenzen, scheiterte an dem Unwillen Zwanzigers, sich der politischen und sportlichen Geschichte des Fußballs in der zweiten deutschen Diktatur des 20. Jahrhunderts in zeitlicher Nähe kritisch anzunehmen.[33]

Zeitliche Distanz als zentrales Element in der Aufarbeitung

Wie mit dem Beispiel des gescheiterten Forschungsprojekts zum Fußball in der DDR ein weiteres Mal unterstrichen wurde, kann als Charakteristikum der Erinnerungskultur im Sport der große zeitliche Abstand zu den Geschehnissen gelten, besonders hinsichtlich der NS-Zeit. So reagierte der Deutsche Alpenverein (DAV), dessen Vorgängerorganisation – der Deutsche und Oesterreichische Alpenverein (DuOeAV) – schon in den 1920er Jahren völkisch-antisemitisch geprägt war, erst nach der fundierten Dissertation Rainer Amstädters aus dem Jahr 1996, welche die enge Verbindung von Alpinismus und Nationalsozialismus offenlegte.[34] Im Jahr 1999 beschloss der DAV an den Berghütten der ehemaligen jüdischen Alpenvereine (2003) und im Alpinen Museum München (2001) eine Plakette „Gegen Intoleranz und Hass“ anzubringen. Inzwischen haben die drei Nachfolgevereine des DuOeAV, der Deutsche Alpenverein, der Österreichische Alpenverein und der Alpenverein Südtirol, gemeinsam eine eigenfinanzierte Untersuchung über die Zeit von 1918 bis 1945 herausgebracht, welche neben den sportlichen und touristischen Leistungen auch detailliert die deutschnationale, völkische und antisemitische Ausrichtung des Alpenvereins bis in die einzelnen Sektionen hinein thematisiert.[35] Grundlage dieser von internen und externen Historikern durchgeführten vorzüglichen Aufarbeitung waren die inzwischen geordneten und öffentlich zugänglichen Alpinen Bibliotheken und Archive in Innsbruck und München.

Ähnliches hat die Dachorganisation des deutschen Sports, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), nicht vorzuweisen. Nur das Nationale Olympische Komitee (NOK), das gemeinsam mit dem Deutschen Sportbund (DSB) 2006 im DOSB aufging, hat aus Anlass seines hundertjährigen Bestehens 1999 eine chronologisch strukturierte Aufsatzsammlung vorgelegt, die auch ein Kapitel über die NS-Zeit enthält.[36] Der DOSB dagegen hat sich seiner historischen Wurzeln entledigt, indem er im Jahr 2007 die drei Namensplaketten beziehungsweise Preise, die nach Carl Diem, Fritz Wildung und Ludwig Wolker benannt waren, sponsorengerecht umgetauft hat. Dabei stand Diem sowohl für die bürgerliche Sportbewegung, deren Generalsekretär er in der Weimarer Republik war, als auch für die Sportwissenschaft, die er als Leiter der Deutschen Hochschule für Leibesübungen in Berlin und als Rektor der Deutschen Sporthochschule in Köln maßgeblich beeinflusst hatte. Wildung, der ehemalige Generalsekretär der Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege, repräsentierte den Arbeitersport, Wolker, Führungskraft in der katholischen Sportorganisation und Mitbegründer des DSB, den konfessionell gebundenen Sport.[37] Vor dem Hintergrund regelmäßig wiederkehrender Diskussionen um Carl Diem, dem seine militaristischen Schriften und Reden aus der NS-Zeit vorgehalten wurden, verzichtete der DOSB 2007 ohne nähere Erläuterungen auf drei seiner personengebundenen Preise und Plaketten, obwohl eine von ihm in Auftrag gegebene Diem-Biografie noch gar nicht fertig gestellt war.[38] Deren Ergebnis führte 2011 dann dazu, dass in mehreren Städten Carl-Diem-Straßen umbenannt wurden und eine erneute Debatte um Diem aufflammte.[39] Inzwischen wird Diem von einigen Forschern aufgrund antijüdischer Äußerungen in privaten Korrespondenzen vor 1933 sogar als Antisemit bezeichnet.[40] Dass er jedoch auch in der NS-Zeit an seinen jüdischen Freunden und Kollegen festhielt und – auch wenn er damals sicherlich davon profitiert hätte – sich nie öffentlich antisemitisch äußerte, wird dabei übersehen.[41] Als einzige namensgebundene Auszeichnung des DOSB, die Führungspersonal vor 1945 tangiert, existiert noch das Hermann-Altrock-Stipendium in Erinnerung an den ersten deutschen Sportprofessor, dessen Professur für Pädagogik und Leibesübungen 1925 in Leipzig eingerichtet wurde. Dass dieser im Gegensatz zu Diem Mitglied der NSDAP (1933) und der SA (1937) war, scheint erstaunlicherweise niemanden zu stören. Die Reizfigur bleibt Carl Diem.

Probleme der Erinnerung an Sport- und Kriegshelden

Dabei gäbe es weitere gute Gründe, die Erinnerungskultur im deutschen Sport zu hinterfragen. Beispielsweise erinnert der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) mit dem Hanns-Braun-Preis für verdiente Ehrenamtliche und mit dem Rudolf-Harbig-Preis für verdiente Aktive bis heute an zwei Weltklasse-Mittelstreckenläufer aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Braun war als Fliegerheld im Ersten Weltkrieg, Harbig als Infanterist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Das Modell „männlicher Sportler – Soldat – Held“ war zumindest bei Braun ausschlaggebend, als 1934, während des Aufbaus der neuen Luftwaffe, das Gedenken an ihn einsetzte und noch immer andauert. Der Konstellation „weibliche Sportlerin – jüdisch – Opfer des NS-Regimes“ – man denke hierbei etwa an Lilli Henoch, die 10-fache deutsche Leichtathletik-Meisterin und vierfache Weltrekordlerin der 1920er Jahre, die 1942 in Riga ermordet wurde – nähert sich der DLV jedoch nur zögerlich.[42] Dass Henochs früherer Verein, der Berliner SC, seit 2004 sein jährliches Frauensportfest nach ihr benannt hat, ist eine rühmliche Ausnahme in der deutschen Vereinslandschaft. In der virtuellen „Hall of Fame“ der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die vom DOSB und dem Verband deutscher Sportjournalisten unterstützt wird und somit einen offiziösen Anstrich besitzt, ist Henoch jedoch (noch) nicht vertreten. Doch ist diese Liste toter und lebender deutscher Sporthelden ohne erkennbare fachwissenschaftliche Begleitung zusammengestellt – mit guten Gründen wurde hieran scharfe Kritik geäußert.[43]

Wie kommt der deutsche Sport aus diesem Erinnerungsdilemma heraus? Dies kann wohl nur gelingen, indem er die NS-Vergangenheit schonungslos und offensiv angeht, wie es die deutschen Automobilkonzerne und Banken mit ihren Forschungsaufträgen seit den 1980er Jahren – spät, aber nicht zu spät – vorgemacht haben. Ein wichtiges Element dürfte auch darin bestehen, sich des historischen Sachverstandes zu bedienen, was beispielsweise im Fall der „Hall of Fame“ der Stiftung Deutsche Sporthilfe nicht oder nur unzureichend getan wurde. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die gelungene historische Kommentierung des Olympiageländes in Berlin, des Stadions, des ehemaligen Reichssportfeldes sowie die unter der Langemarckhalle eingerichtete Dauerausstellung, zu der sowohl der Bund als auch das Land Berlin finanzielle Mittel bereitgestellt haben und die unter fachwissenschaftlicher Begleitung vom Deutschen Historischen Museum (DHM) erarbeitet wurde.[44] Hier wurden allerdings staatliche Mittel und keine des Sports eingesetzt. Erfreulich ist die Entwicklung bei den meisten Vereinsfestschriften, besonders dort, wo es eine Beratungsleistung durch die Landessportbünde gibt, wie es in Baden-Württemberg und seit langem in Niedersachsen der Fall ist. Diese Art von sportgeschichtlicher Beratungsleistung sollte überall eingeführt werden.

Die spezifischen zwischenmenschlichen Bindungskräfte im Sport, die ihn für viele so attraktiv machen, sind für eine kritisch-historische Aufarbeitung seiner Geschichte nicht immer günstig. Eine falsch verstandene Solidarität mit früheren Funktionsträgern oder Sportlern, die sich zum Aushängeschild einer Diktatur haben machen lassen, verstärkt die Tendenz des Ausblendens, Wegsehens oder des Unter-den-Teppich-Kehrens. Um Konflikte zu vermeiden, werden Vereinsarchive oftmals unter Verschluss gehalten – besonders von den Nachfolge-Vereinen der früheren Leistungssportclubs der DDR, aber nach wie vor auch von Berliner Vereinen, in denen vor 1933 überproportional viele jüdische Sportler aktiv waren. Dass der ostdeutsche Sport sich nur ungern der Vergangenheitsaufarbeitung stellt, lässt sich beispielsweise daran ersehen, dass ganze Verbände oder Disziplingruppen nach 1990 sich der Überprüfung durch die Stasi-Unterlagenbehörde verweigerten – überhaupt sind sportliche Nostalgieshows und Traditionsmannschaften gern gesehen, kritisch nachfragende Wissenschaftler eher nicht. Wie man hört, wurden – wie in Frankfurt an der Oder – vorzugsweise finanzielle Mittel zur Aufarbeitung des lokalen DDR-Sports an ehemalige DDR-Journalisten vergeben, als dass man den an der Universität Potsdam, und damit im eigenen Bundesland, angesiedelten Arbeitsbereich Zeitgeschichte des Sports eingeschaltet oder beteiligt hätte.

Auch der Versuch meines Arbeitsbereichs, im Jahr 2005 aus Anlass des 15. Jubiläums der deutschen Sporteinheit von 1990 Erinnerungskonferenzen einzuberufen, weil die damals 60- bis 70-jährigen Zeitzeugen, die diese nicht immer konfliktfreie sportliche Vereinigung gestaltet haben, stetig weniger wurden, stieß im Sport – insbesondere bei den ostdeutschen Landessportbünden – auf wenig Gegenliebe.[45] Nur die beiden Dachverbände DSB und NOK steuerten für eine von der Bundeszentrale für politische Bildung finanzierte Veranstaltung einen kleinen Obolus bei. Der Berliner Landessportbund will erst den 25. Jahrestag im Jahr 2015 festlich begehen und wählt damit einen Zeitpunkt, an dem die Zeitzeugen nicht mehr „stören“, weil sie aus Altersgründen kaum mehr zur Verfügung stehen werden.

Ausblick

Moshe Zimmermann hat, wie oben erwähnt, auf die unterschiedlichen Aufarbeitungsphasen der beiden deutschen Diktaturen hingewiesen. Während bei der Erinnerung an die NS-Diktatur die Täter zunächst schwiegen und die Opfer den Erinnerungsdiskurs bestimmten, erschien ihm im Fall der DDR nach 1989/90 die umgekehrte Tendenz vorzuliegen. Das fleißige Publizieren der Akteure und Aktivisten aus dem Umfeld des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) und der früheren DDR-Sportwissenschaft mit ihrer schönfärberischen Tendenz[46] und ihren strukturellen Fehlinformationen[47] ist dann kein Problem, solange eine kritische Sportgeschichtsschreibung vorhanden ist, die auch die strukturellen Schattenseiten und persönlichen Opferperspektiven des DDR-Sports mit berücksichtigt und Versuchen der Weichzeichnung entgegentreten kann. Da aber auch der Potsdamer Lehrstuhl für die Zeitgeschichte des Sports seit meinem Ausscheiden zum Ende des Sommersemesters 2011 nicht wieder besetzt wurde, gibt es nunmehr an keinem der ostdeutschen Institute der universitären Sportlehrerausbildung eine mit Forschungskapazitäten ausgestatte professorale Sportgeschichtsstelle. Die Folgen für die Erinnerungskultur des Sports sowie für die Aufarbeitung des Sportgeschichte – nicht nur in der zweiten deutschen Diktatur – kann sich jeder ausmalen.

Abkürzungen:

BDM Bund Deutscher Mädel

DAV Deutscher Alpenverein

DHM Deutsches Historisches Museum

DRL Deutscher Reichsbund für Leibesübungen

DuOeAV Deutscher und Österreichischer Alpenverein

DFB Deutscher Fußball-Bund

DLV Deutscher Leichtathletikverband

DOSB Deutscher Olympischer Sportbund

DSB Deutscher Sportbund

DTSB Deutscher Turn- und Sportbund

DTB Deutscher Turnerbund

FDJ Freie deutsche Jugend

HJ Hitlerjugend

KdF Kraft durch Freude

NOK Nationales Olympisches Komitee

NSRL Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen

[1] Referat von Platos auf einer Tagung des Forschungsprojektes „Leben und Werk Carl Diems“ in Münster im Juli 2005. Die meisten Referate dieser Tagung sind veröffentlicht in: BIOS 18 (2005), 2.

[2] Vgl. Hans Joachim Teichler, Sport unter der Herrschaft der Ideologie. Sport im Nationalsozialismus, in: Irene Diekmann/Hans Joachim Teichler (Hrsg.), Körper, Kultur und Ideologie. Sport und Zeitgeist im 19. und 20. Jahrhundert, Bodenheim b. Mainz 1997, S. 98-118.

[3] Vgl. Andreas Luh, Auf dem Weg zu einem nationalsozialistischen Sportsystem. Vom Vereinssport zum parteigebundenen Sport, in: Stadion 31 (2005), 2, S. 181-198.

[4] Vgl. Hajo Bernett (Hrsg.), Nationalsozialistische Leibeserziehung. Eine Dokumentation ihrer Theorie und Organisation, Schorndorf 1966; Hajo Bernett, Sportpolitik im Dritten Reich. Aus den Akten der Reichskanzlei, Schorndorf 1971.

[5] Die national- und wehrorientierte Turnerschaft sah 1933 ihre große Zeit gekommen, scheiterte aber mit ihrem Vorschlag, das Wehrturnen einzuführen, weil die SA dies als ihre Aufgabe ansah. Der eigentlich international orientierte Sport verwies auf die überlegene Wehrhaftmachung der sportlichen Ausbildung gegenüber dem Turnen und konnte auf entsprechende Passagen in „Mein Kampf“ hinweisen: „Man gebe der deutschen Nation sechs Millionen sportlich tadellos trainierter Körper, alle von fanatischer Vaterlandsliebe durchglüht und zu höchstem Angriffsgeist erzogen, und ein nationaler Staat wird aus ihnen, wenn notwendig, in nicht einmal zwei Jahren, eine Armee geschaffen haben …“. (Adolf Hitler, Mein Kampf, 21. Aufl. München 1933, S. 611.)

[6] Vgl. Hajo Bernett, Der jüdische Sport im nationalsozialistischen Deutschland 1933-1938, Schorndorf 1978. Vgl. auch: Berno Bahro, „Den Verbandsorganen wird ferner empfohlen, ihren jüdischen Mitgliedern das Ausscheiden nahe zu legen“. Der Umgang Berliner Sportvereine mit jüdischen Mitgliedern im Jahr 1933, in: Ders./Jutta Braun/Hans Joachim Teichler (Hrsg.), Vergessene Rekorde. Jüdische Leichtathletinnen vor und nach 1933, Berlin 2009, S. 100-108 und Berno Bahro, „Kleine Inseln in einem Meer von Vergessen“. Spätes und schwieriges Erinnern an die NS-Vergangenheit in Sportvereinen, in: Ders./Jutta Braun/Hans Joachim Teichler (Hrsg.), Vergessene Rekorde. Jüdische Leichtathletinnen vor und nach 1933, Berlin 2009, S. 182-189.

[7] Vgl. Hajo Bernett, Alfred Flatow. Vom Olympiasieger zum ‚Reichsfeind‘, in: Sozial- und Zeitgeschichte des Sports 1 (1987), 2, S. 94-102.

[8] Vgl. Franz Nitsch, Der Tag von Hannover. Die Gründung des DSB im Hodler-Saal, in: Deutscher Sportbund (Hrsg.), Die Gründerjahre des Deutschen Sportbundes. Wege aus der Not zur Einheit, Schorndorf 1990, S. 65-69.

[9] Vgl. Manfred Lämmer (Red.), Deutschland in der Olympischen Bewegung. Eine Zwischenbilanz, Frankfurt/M. 1999.

[10] Hans Joachim Teichler, Altrock und Diem – zwei vergleichbare Biographien, in: BIOS 18 (2005), 2, S. 191-198.

[11] Einen ersten biographischen Versuch mit immer noch leicht apologetischer Tendenz legte vor: Peter Heimerzheim, Karl Ritter von Halt. Leben zwischen Sport und Politik, St. Augustin 1999.

[12] Hajo Bernett, Guido von Mengden. „Generalstabschef“ des deutschen Sports, Berlin, München, Frankfurt/M. 1976.

[13] Vgl. das Sonderheft „Mythos Carl Diem“: Sozial- und Zeitgeschichte des Sports 1 (1987), 1. Stellvertretend für die seit Jahren andauernde Diem-Debatte: Hans Joachim Teichler, Die Rolle Carl Diems in der Zeit und im zeitlichen Umfeld des NS-Regimes, in: Sozial- und Zeitgeschichte des Sports 10 (1996), 3, S. 56-74; Hubert Dwertmann, Die Rolle Carl Diems im nationalsozialistischen Regime. Zum Gutachten H. J. Teichlers und zur Stellungnahme der Expertenkommission, in: Sozial- und Zeitgeschichte des Sports 11 (1997), 2, S. 7-47.

[14] Vgl. Hans Joachim Teichler, Hermann Altrock in der NS-Zeit, in: Sportwissenschaft 35 (2005), 4, S. 375-402.

[15] Vgl. Hans Joachim Teichler, Sport unter der Führung der Partei. Die frühen sportpolitischen Weichenstellungen der SED, in: Jutta Braun/Hans Joachim Teichler (Hrsg.), Sportstadt Berlin im Kalten Krieg. Prestigekämpfe und Systemwettstreit, Berlin 2006, S. 20-65.

[16] Vgl. Moshe Zimmermann, Täter-Opfer-Dichotomien als Identitätsformen, in: Konrad H. Jarausch/Martin Sabrow (Hrsg.), Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt/M., New York 2002, S. 199-216; vgl. auch: Jeffrey Herf, Zweierlei Erinnerung. Die NS-Vergangenheit im geteilten Deutschland, Berlin 1998.

[17] Bernett war bei Kriegsende 24 Jahre alt und empfand ein hohes Maß persönlicher Betroffenheit, war aber noch zu jung gewesen, um persönliche Verantwortung für die damaligen Zustände zu tragen. Gleichzeitig hatte er sich schon vor 1966 eine hohe wissenschaftliche Reputation erarbeitet. Vgl. Wolfgang Buss, Hajo Bernett und die Entwicklung einer Zeitgeschichte des Sports, in: Giselher Spitzer/Dieter Schmidt (Red.), Sport zwischen Eigenständigkeit und Fremdbestimmung. Festschrift für Hajo Bernett, Schorndorf 1986, S. 263-277.

[18] Jutta Braun, Helene Mayer. Eine jüdische Sportlerin in Deutschland, in: Theresia Bauer/Elisabeth Kraus/Christiane Kuller/Winfried Süß (Hrsg.), Gesichter der Zeitgeschichte. Deutsche Lebensläufe im 20. Jahrhundert, München 2009, S. 85-102.

[19] Vgl. Hans Joachim Teichler, Zum Ausschluß der deutschen Juden von den Olympischen Spielen 1936, in: Stadion 15 (1989), 1, S. 45-64.

[20] Arnd Krüger, Die Olympischen Spiele 1936 und die Weltmeinung. Ihre außenpolitische Bedeutung unter besonderer Berücksichtigung der USA. Berlin, München, Frankfurt/M. 1975.

[21] Vgl. Gretel Bergmann, „Ich war die große jüdische Hoffnung“. Erinnerungen einer außergewöhnlichen Sportlerin, Karlsruhe 2003.

[22] Hajo Bernett, Alfred Flatow. Vom Olympiasieger zum ‚Reichsfeind‘, in: Sozial- und Zeitgeschichte des Sports 1 (1987), 2, S. 94-102.

[23] Vgl. Hajo Bernett, Der jüdische Sport im nationalsozialistischen Deutschland 1933-1938, Schorndorf 1978.

[24] Getrud Pfister/Gerd Steins, Die Flatow-Medaille in Erinnerung an Alfred Flatow und Gustav-Felix Flatow. Frankfurt/M. 2005.

[25] Interview mit Walter Jens, in: Gerhard Fischer/Ulrich Lindner, Stürmen für Hitler. Vom Zusammenspiel zwischen Fußball und Nationalsozialismus, Göttingen 1999, S. 277f.

[26] Vgl. Horst Ueberhorst, Hundert Jahre Deutscher Ruderverband, herausgegeben vom Deutschen Ruderverband. Minden 1983; Hajo Bernett, Leichtathletik im geschichtlichen Wandel, herausgegeben vom Deutschen Leichtathletikverband, Schorndorf 1987; Wolfgang Niersbach/Rudi Michel (Red.), 100 Jahre DFB. Die Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes, herausgegeben vom Deutschen Fußball-Bund, Berlin 1999.

[27] Nils Havemann, Fußball unterm Hakenkreuz. Der DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz, Frankfurt/M. 2005.

[28] Diese Bezeichnung stammt von Markwart Herzog, der 2008 eine pointierte Skizze dieses „Fußballhistorikerstreits“ verfasste: Markwart Herzog, Fußballsport in der Zeit des Nationalsozialismus. Quellen – Methoden – Erkenntnisinteressen, in: Ders., (Hrsg.), Sportgeschichte erforschen und vermitteln. Hamburg 2009, S. 51-64. Vgl. auch: Markwart Herzog (Hrsg.), Fußball zur Zeit des Nationalsozialismus. Alltag – Medien – Künste – Stars, Stuttgart 2008.

[29] Lorenz Peiffer/Dietrich Schulze-Marmeling, Hakenkreuz und rundes Leder. Fußball im Nationalsozialismus, Göttingen 2008.

[30] Vgl. Gerd Kolbe, Der BVB in der NS-Zeit. Göttingen 2002; Markwart Herzog, Der „Betze“ unterm Hakenkreuz. Der 1. FC Kaiserslautern zur Zeit des Nationalsozialismus. Göttingen 2006; Daniel Koerfer, Hertha unter dem Hakenkreuz. Ein Berliner Fußballclub im Dritten Reich. Göttingen 2009; Stefan Goch/Norbert Silberbach, Zwischen Blau und Weiß liegt Grau. Der FC Schalke 04 im Nationalsozialismus, Essen 2005; Gregor Backes, „Mit deutschem Sportgruß, Heil Hitler!“ Der FC St. Pauli im Nationalsozialismus, Hamburg 2010; Dietrich Schulze-Marmeling, Der FC Bayern und seine Juden. Aufstieg und Zerschlagung einer liberalen Fußballkultur, Göttingen 2011; Matthias Thoma, „Wir waren die Juddebube“. Eintracht Frankfurt in der NS-Zeit, Göttingen 2007.

[31] So fasst Herzog (Fußballsport in der Zeit des Nationalsozialismus, S. 60) die Thesen von Marschik zusammen. Vgl. Matthias Marschik, Vom Nutzen, S. 314.

[32] Hans Joachim Teichler, Internationale Sportpolitik im Dritten Reich, Schorndorf 1991, S. 372.

[33] Das Forschungsprojekt zum DDR-Fußball hatte es bereits bis zur Präsidiumsvorlage im DFB gebracht. Die Ablehnungsbegründung erfolgte mündlich. (Gespräch zwischen Dr. Theo Zwanziger und Prof. Dr. Hans Joachim Teichler in Leipzig im September 2008.)

[34] Rainer Amstädter, Der Alpinismus. Kultur – Organisation – Politik, Wien 1996.

[35] Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen von 1918-1945, herausgegeben vom Deutschen Alpenverein, vom Oesterreichischen Alpenverein und vom Alpenverein Südtirol, Köln, Weimar, Wien 2011. Vgl. auch den Beitrag „Zwischen Ausblendung und Aufarbeitung. Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in Vereinen und Verbänden kollektiver Freizeitgestaltung“ von Henning Borggräfe in diesem Themenschwerpunkt.

[36] Hajo Bernett/Hans Joachim Teichler, Olympia unter dem Hakenkreuz, in: Manfred Lämmer (Red.), Deutschland in der Olympischen Bewegung. Eine Zwischenbilanz, Frankfurt/M. 1999, S. 127-172.

[37] Vgl. dazu die genauen Angaben bei: Gerd Steins, Historische Entsorgung. DOSB-Präsidium will Ludwig-Wolker-, Fritz-Wildung- und Carl-Diem-Preis ersetzen, in: Sport in Berlin (2008), 12, S. 12: „Anlässlich des 70. Geburtstages von Carl Diem stiftete der DSB bereits am 24.6.1952 in Form der Carl-Diem-Plakette eine personenbezogene Auszeichnung, die seit 1953 für hervorragende sportwissenschaftliche sowie sportmedizinische Arbeiten verliehen wurde. Diesem Wissenschaftspreis stellte der DSB 1980 die Ludwig-Wolker-Plakette und die Fritz-Wildung-Plakette an die Seite, so dass nunmehr der DSB drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten für ihr außergewöhnliches und vorbildhaftes Wirken während der DSB-Gründung öffentlich sichtbar und wiederholend würdigte. Mit der Ludwig-Wolker-Plakette wurden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich in hervorragender Weise für das Ethos und die Menschenwürde im Sport eingesetzt haben. Zugleich erinnerte man damit an einen bedeutenden Repräsentanten der konfessionellen Sportbewegung. Mit der Fritz-Wildung-Plakette erinnerte der DSB an die Arbeiter-Sportbewegung als eine der Wurzeln, aus der er 1950 entstanden ist. Mit der Plakette wurden Vereine oder Verbände ausgezeichnet, die ein vorbildliches Modell der sozialen Hilfe im oder durch den Sport aufgebaut haben.“

[38] Frank Becker, Den Sport gestalten. Carl Diems Leben (1882-1962). Bd. I-IV, Duisburg 2009ff. Auftraggeber der Studie waren die Deutsche Sporthochschule Köln und der DOSB, finanziert wurde sie von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Vgl. dazu auch das Interview mit Frank Becker in diesem Themenschwerpunkt.

[39] Vgl. dazu auch Michael Krüger (Hrsg.), Erinnerungskultur im Sport. Vom kritischen Umgang mit Carl Diem, Sepp Herberger und anderen Größen des deutschen Sports, Münster 2012. Konträr dazu: Wolfgang Benz, Der Streit um Carl Diem, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 59 (2011), 3, S. 197-200.

[40] Ralf Schäfer, Carl Diem, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Handbuch des Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Bd. 2/1: Personen, Berlin: De Gruyter Saur 2009, S. 171ff.

[41] Vgl. Krüger, Erinnerungskultur im Sport.

[42] Martin-Heinz Ehlert, Lilli Henoch und der jüdische Sport in Berlin, 2. Aufl. Berlin 1992.

[43] Vgl. Michael Krüger, „Gedächtnis“ und „Hall of Fame des deutschen Sports“. Elemente einer medialen Erinnerungskultur des deutschen Sports, in: Ders., Erinnerungskultur im Sport, S. 139-152.

[44] Rainer Rother (Hrsg.), Geschichtsort Olympiagelände 1909 – 1936 – 2006, Berlin 2006.

[45] Nur der Landessportbund Brandenburg veranstaltete eine Erinnerungskonferenz, allerdings ohne aktive Beteiligung von Fachhistorikern.

[46] Das trifft besonders auf die vom ehemaligen Sportchef des Neuen Deutschland herausgegebenen „Beiträge zur Sportgeschichte“ (Spotless-Verlag Berlin) zu, abgestuft betrifft dies auch auf die von Karsten Schumann und Ronny Garcia seit 2002 herausgegebene Schriftenreihe „Sport, Leistung, Persönlichkeit“ (GNN-Verlag Skeuditz).

[47] So nennt der frühere DTSB-Vizepräsident Thomas Köhler für 1988 die Zahl von insgesamt 4.661 Trainern für den DTSB. Vgl. Thomas Köhler, Zwei Seiten einer Medaille. Thomas Köhler erinnert sich, Berlin 2010, S. 185. Abgesehen davon, dass der „zivile“ DTSB 1989 schon 4.808 Trainer zählte, unterschlägt Köhler die ca. 3.000 Trainer, die in der SV Dynamo oder in der SV Vorwärts arbeiteten und auf der Gehaltsliste des Ministeriums für Staatssicherheit oder der Nationalen Volksarmee standen. Vgl. Hans Joachim Teichler, Sportpolitik 1989/90, in: Ders./Klaus Reinartz (Hrsg.), Das Leistungssportsystem der DDR in den 80er Jahren und im Prozeß der Wende, Schorndorf 1999, S. 405-556, S. 468.

Zitation

Hans Joachim Teichler, Verzögertes Erinnern . Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im bundesdeutschen Sport , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/verzogertes-erinnern