„A Letter to David” hatte am 14. Februar 2025 seine Weltpremiere, Berlinale-Chefin Tricia Tuttle umarmte den israelischen Regisseur Tom Shoval auf der Bühne. Am Tag danach signalisierten mir Verspannungen, wie stark ich mich im Kinosessel verkrampft haben muss. Die Wucht des Films ist wohl auch in seiner Unabgeschlossenheit begründet. Denn nichts löst sich hier auf, alles bleibt trostlos – was kann dort/hier wieder gut werden? Der Film ist nicht Symbol, sondern die Konkretion einer politisch und menschenrechtlich katastrophalen Dynamik, erzählt aus jüdisch-israelischen Perspektiven. Was wird mit dieser partikularen Betrachtung sicht- und wahrnehmbar?

Der Film ist noch nicht fertig, hat noch kein Ende, betont Regisseur Tom Shoval in allen Interviews nach der Premiere. Die Schlussszene des Dokumentarfilms hat Shoval übernommen aus seinem Spielfilm „Youth“ aus dem Jahr 2013, mit dem der Regisseur seine Karriere begann: zwei Brüder kämpfen und ringen miteinander, bis daraus so etwas wie ein Tanz und eine Umarmung wird. Aus der Zusammenarbeit und Freundschaft des Regisseurs mit den beiden Laiendarstellern gewinnt der Dokumentarfilm von 2025 seinen historischen Erzählimpuls. Der aktuelle Anlass ist der 7. Oktober 2023: ein Tag, der in Israel nicht enden will, der Tag, an dem genau diese beiden Zwillingsbrüder, die im Spielfilm zwei Kidnapper darstellen, getrennt wurden: Eitan und David Cunio.

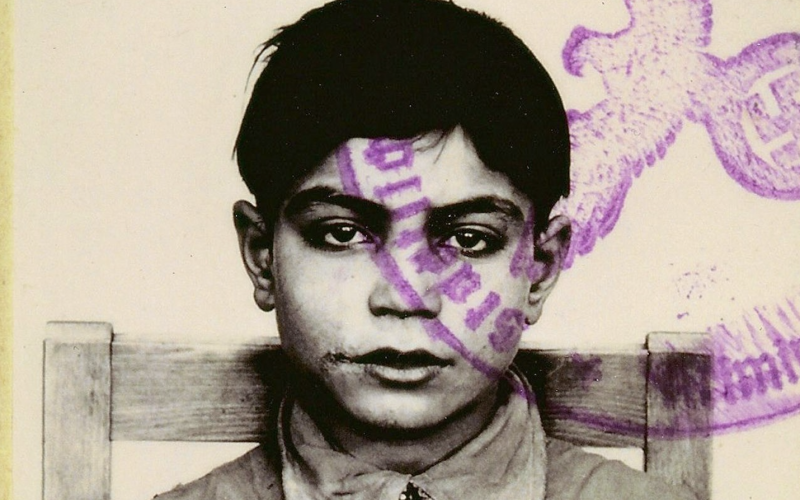

Tom Shovals „A Letter to David“ ist ein filmischer Liebesbrief, gerichtet an den heute 34-jährigen David Cunio, Zwillingssohn von Eltern, die 1988 aus Argentinien nach Israel kamen. David ist einer der vielen israelischen Geiseln aus dem Kibbuz Nir Oz, die seit dem 7. Oktober 2023 noch in der Gefangenschaft der Hamas – und hoffentlich noch am Leben sind.[1] Der Film versucht, die Kraft der Brüderlichkeit zu feiern als etwas dem Menschen Mögliches. Doch er konfrontiert unweigerlich auch mit der Ohnmacht dieser Gefühle und dem Menschenmöglichen als Verkehrung des Guten. Nur die Imagination des Kinos, so scheint es, vermag die brutale Trennung der Brüder noch zu überwinden.

Tom Shoval spricht davon, dass die Realität seine Kino-Fiktion „gekidnappt“ habe. Der Dokumentarfilm „A Letter to David“ setzt nicht allein Trauer ins Bild, sondern ist auch (Zwischen-)Ergebnis des Regisseurs in der Auseinandersetzung mit seinem erfolgreichen Spielfilm „Youth“. Für diesen Film hatte er Eitan und David Cunio als Laiendarsteller entdeckt und engagiert. „Youth“ erzählt von zwei Brüdern in Israel, die auf brutale Weise eine reiche junge Frau entführen und Lösegeld erpressen wollen, um die Schulden des arbeitslosen Vaters aus der Welt zu schaffen und ihre Wohnung zu retten. Der Plan scheitert, denn die Eltern der Entführten sind orthodoxe Juden und gehen am Schabbat aus religiösem Prinzip nicht ans Telefon. Der sozialkritische Thriller reflektiert die Verarmung des Mittelstands in Israels sowie die Militarisierung und Spaltung der Gesellschaft. Den herausragenden schauspielerischen Leistungen seiner beiden Laiendarsteller verdankt Shoval seine Regiekarriere. David lernte seine Frau während der Dreharbeiten kennen.

Als Tom Shoval erfuhr, dass auch David Cunio, seine Frau und die zwei Töchter sowie ein weiterer Bruder von der Hamas gekidnappt worden sind, wollte er eine filmische Antwort formulieren. Zugleich engagierte er sich zusammen mit anderen um internationale Solidarität für den verschleppten Schauspieler. Die Berlinale-Leitung hatte im Februar 2024 schließlich doch „sehr freundlich, höflich und empathisch geantwortet“, doch wollte sich offiziell nicht dazu verhalten, „weil die Lage so kontrovers sei“.[2] Jetzt, bei der Eröffnung der Berlinale 2025, forderte die neue Festivaldirektorin Tricia Tuttle mit etlichen Schauspieler:innen auf dem roten Teppich „Bring David Cunio home“ und nahm Shovals Film mit ins Programm. Überzeugender wäre es gewesen, Filmemacher hätten bereits ein Jahr zuvor auch solche Statements ihrer Kolleg:innen kritisiert, die allein die Bombenkriegsopfer in Gaza beklagten und frappierend wenig Ambiguitätstoleranz bewiesen.

Zurück zur Filmkunst: Shoval sichtete für den Dokumentarfilm das gesamte alte Filmmaterial, das mit den beiden Brüdern für „Youth“ entstanden war: Wie sie sich 2011 beim Casting vorstellten, wie sie sich in ihre Rollen als Kidnapper fanden, wie sie fast daran scheiterten, Brutalität zu performen gegenüber der professionellen Schauspielerin, die die Entführte darstellte.

Der Regisseur integrierte in seinen Film Szenen aus Amateurvideos, die David Cunio 2012 vom Alltag im Kibbuz Nir Oz gedreht hatte. Bilder aus einer scheinbar heilen Welt, unbekümmerte junge Leute, die einander necken, Faxen machen oder stolz Einblick geben in familiäre Vertrautheit und ihr „Paradies“: das Kibbuz.

Was für die Spielfilmproduktion damals keine Verwendung mehr gefunden hatte, ist 13 Jahre später zum tragenden Material geworden. In einer der stärksten Episoden des Dokumentarfilms wiederholt der Regisseur mehrfach belanglos wirkende Szenen mit jungen Leuten im Kibbuz. Man trifft sich, redet, lacht, alles im Amateurstyle gedreht. Mit jeder Wiederholung ein- und derselben kurzen Szenen wird durch Inserts jeweils eine andere Person namentlich vorgestellt – und dass sie am 7. Oktober ermordet worden ist. Shoval hält also an diesen Bildern fest, es wirkt fast wie die Abwehr der Ereignisse vom 7. Oktober 2023. Allein die eingeblendete Schrift korrigiert den Eindruck der Filmbilder. Dieses Wiederholen und Durcharbeiten der beinahe schon vergessenen Bilder des Amateurs David markiert das sichtbar gemachte, unbeschwerte Alltagsglück als unwiederbringlich vergangen – hält es aber auch in Erinnerung.

Das Kibbuz Nir Oz mit seinen einst 400 Einwohner:innen zählt zu den am stärksten betroffenen Orten der Hamas-Angriffe auf Israel: 46 Tote und 71 Geiseln, etliche davon mit Sicherheit ermordet. Am 7. Oktober 2023 kamen mit den etwa hundert Terroristen auch viele jugendliche Zivilisten aus Gaza nach Nir Oz. Sie plünderten die Häuser der Kibbuznik, bevor die Hamas die Flachbauten mit Benzin anzündete. Viele Bewohner, die sich vor den Angreifern in ihren Safe Rooms zu retten versuchten, wurden durch die Hitze und den Rauch zur Aufgabe gezwungen – wie David und seine Familie.

Im Film erzählt Davids Bruder Eitan am Tatort eindringlich, dass die Feuerhitze den Türriegel im Safe Room seiner eigenen Familie verklemmte, wie sie aus Atemnot in dem Feuerqualm immer wieder in Ohnmacht fielen bis die Lage nach Stunden des Überlebenskampfes so aussichtslos erschien, dass sie Abschied nahmen von ihren Kindern. Der Weg ins Freie gelang dann doch noch, weil das Metall etwas abgekühlt war. Bald danach – sieben Stunden nach dem Überfall – kamen endlich Soldaten der israelischen Armee.

Der Regisseur geht zwar mit dem Bruder in die verbrannte Wohnung, lässt sich im verwüsteten Kibbuz erläutern, wie David vermutlich gefangen genommen worden war. Aber Shoval verzichtet auf das verfügbare Videomaterial vom Horror des 7. Oktober, es mache „blind“, sagt er. Er will auch nichts immersiv nacherleben lassen.[3] Stattdessen sind es Eitans ruhige, um Worte und Fassung ringende Erzählweise und seine sparsamen Gesten, die unsere Vorstellungskraft stärken. Solche Szenen sind von großer Intimität, ergreifen auch durch das tiefe Vertrauen in den Regisseur und sein Team (Kamera: Yaniv Linton, Schnitt: Margarita Linton, Maya Kenig).

Regisseur Tom Shoval hat Eitan, dem Zwillingsbruder von David, versprochen, dass er dem Film ein neues Ende geben wird, sobald David von der Hamas freigelassen worden ist und er wieder umarmt werden kann von seiner Familie. Umarmungen zeigt der Film viele, unter Brüdern, unter Freunden, in der Familie; körperliche Umarmungen und solche im Geiste. Shoval verhandelt sie jedoch nicht vordergründig als Identität oder Zugehörigkeit oder als Beweis politisch-ideologisch aufgeladener Resilienz im Judentum. Vielmehr ist brüderliche Verbundenheit als universales Thema angelegt, das durch die leibhaftige Abwesenheit des Bruders verstärkt zu werden scheint. Konkret indes trennt das Kidnapping der Hamas auch die jüdische Familie in Freiheit: Bruder Eitan muss Abstand halten zu den Kindern des Zwillingsbruders, denn seine Ähnlichkeit führte bereits dazu, dass sie ihn mit dem vermissten Vater verwechseln.

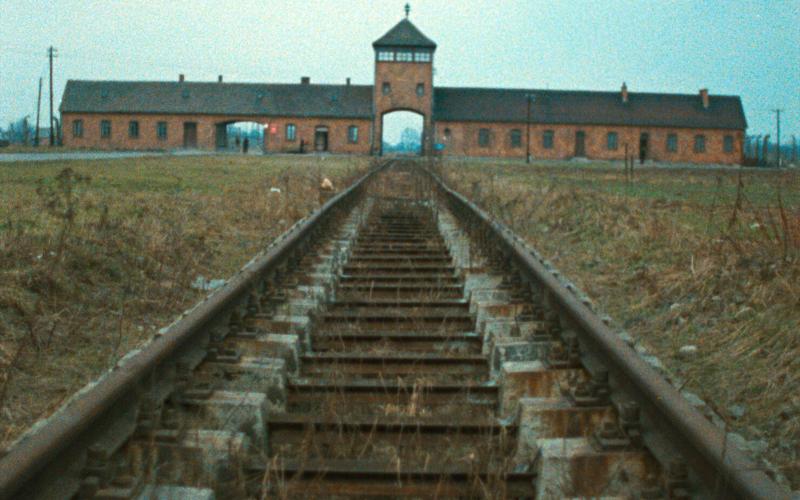

Die Vegetation im verwüsteten Kibbuz lässt erahnen, dass hier über Jahrzehnte versucht worden war, ein Paradies mitten in der Wüste zu errichten, im Umfeld Getreide und Obstplantagen. Eine Einstellung aus dem Amateurfilmmaterial der Brüder zeigt lange Reihen von Orangenbäumen. Die Zentralperspektive evoziert einen grünen Tunnel, der ins Helle führt. Dort ist Gaza zu erahnen, zwei Kilometer entfernt, die Felder grenzen direkt an den hohen Sicherheitszaun.

Der israelische Krieg unter Netanjahus Regierung gegen Gaza wird im Film allein akustisch repräsentiert: Während Eitan rauchend an seinen Bruder in Gaza denkt, hört man die Einschläge der israelischen Bomben und Granaten. Die Bilder vom zerstörten Küstenstreifen und die Zahlen der palästinensischen Opfer sind weltweit inzwischen wohl stärker im Bewusstsein als das von der Hamas zugefügte Leid vom 7. Oktober.

„A Letter to David“ ist das Doppelporträt von zwei unzertrennlichen Brüdern, die der Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 bis heute getrennt hat. Der Film setzt auf die Magie des Kinos und reflektiert zugleich auf berückende Weise das Verhältnis von Leben und Spielfilm. Als Ergebnis einer obsessiven Revision seiner Arbeit unternahm der Regisseur ein Wagnis, entstanden während des mörderischen, ungleichen, brutal geführten Kriegs zwischen der palästinensischen Terrormiliz Hamas und dem Staat Israel, die sich aufgrund internationaler Unterstützung beide seit Jahrzehnten als militärisch unbesiegbar erweisen.

Wie viele der Geiseln lebendig zurückkommen, bleibt weiterhin ungewiss. Davids Frau Sharon Alony Cunio, die nach 52 Tagen mit ihren Kindern von der Hamas entlassen worden war, hat in ihrer Verzweiflung im Januar 2025 eine Videobotschaft in Arabisch an die Hamas gesandt. Sie appelliert an die Gastfreundschaft des Islam, bittet um ein Lebenszeichen von David. Eine Antwort blieb aus. Am 18. Februar 2025 bezeugten entlassene Geiseln, dass sie David Cunio lebendig gesehen hätten.

Nancy Spielberg hat als Co-Produzentin den universalistischen Ansatz von Tom Shovals Film hervorgehoben, sie versteht Kino affirmativ als „Empathiemaschine“.[4] Doch Shoval hat seinen „Brief“ komplexer angelegt. Das Kibbuz-Paradies am Rande von Gaza erweist sich als realer Ort und als filmisch konstruiert. Dort versuchten Menschen ihrem Leben Sinn und Glück zu geben und hatten auch darum Schutzräume gebaut, die jedoch nur gegen Raketenangriffe taugen. Der Film erzählt nicht davon, dass einer der ermordeten Kibbuz-Bewohner regelmäßig kranke Kinder aus Gaza zur Behandlung in israelische Krankenhäuser gefahren hatte. Die Israelis, die hier biologischen Landbau betrieben, gehören zur Minderheit im Land, die friedliches Miteinander anstrebten.

Die militärische Verwundbarkeit Israels riss historische Ängste mehr auf denn je zuvor. Die Familie Cunio plant keine Rückkehr nach Nir Oz, lebt mental immer noch im 7. Oktober. Der sichtbar gealterte Eitan gerät in Atemnot, wenn er an seinen Bruder in Gaza denkt. Shoval verzichtet auf jede patriotische und nationalistische Rhetorik, kennt keine Helden oder vermeintlichen Sieger. Das Politische indes ist bei ihm die „Intensität der Gefühle“ (Alexander Kluge), die er für eine Seite der Konfliktseiten nachvollziehbar macht. Tom Shoval will einen Menschen retten und mit ihm das Humane in einer gefährdeten Zivilisation. In seinem nächsten Film wird er hoffentlich wieder andere Stärken zeigen können.

[1] Vgl. Aaron Boxerman, She and Her Husband Were Taken by Hamas. She Was Freed. He’s Still in Gaza, in: New York Times vom 7.10.2024.

[2] Nach Susanne Lenz, David Cunio ist eine Geisel der Hamas: Ein Jahr zu spät nennt die Berlinale nun seinen Namen, in: Berliner Zeitung vom 13.2.2025.

[3] Ein Beispiel dafür ist das Virtual Reality Projekt „Survived To Tell VR“, das darauf zielt, Erfahrungen von israelischen Überlebenden des 7. Oktober 2023 „auf eine noch nie dagewesene Weise immersiv mitzuerleben“. Stephen Smith, Experiencing Oct. 7 Through Virtual Reality, in: Jewish Journal vom 15.5.2024.

[4] Georg Szalai, Tom Shoval's 'A Letter to David' Cunio, a Hamas Hostage, Explores the Connection Between Life and Cinema, in: The Hollywood Reporter vom 23.2.2025.

Zitation

Axel Doßmann, Von Bruderliebe in Israel, am Zaun von Gaza. Über Tom Shovals Dokumentarfilm „Michtav Le’David“ / „A Letter to David” (Israel/USA, 2025), in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/von-bruderliebe-israel-am-zaun-von-gaza