In ihrem Erinnerungsbuch „M Train“, notiert Patti Smith, sie fühle sich „geborgen unter den vielen Toten der Welt“[1]. Die vielen Toten, die sie wie Geister durch ihr Leben begleiten, sind zumeist Schriftsteller*innen sowie radikale Außenseiter: Dante, Sylvia Plath, Roberto Bolaño, Simone Weil, Mohammed Mrabet, Isabella Eberhardt, Rimbaud ... und nicht zuletzt Jean Genet.

Jean Genet (1910–1986) gilt heute als Klassiker, als Ikone der Schwulenbewegung. Seine Bücher und Theaterstücke wurden wegen ihrer offenen Thematisierung von Gewalt und Homosexualität oft skandalisiert, genauso wie sein Lebensstil. Aus prekären Verhältnissen stammend, schlug sich Genet lange Jahre als Landstreicher durchs Leben und wurde immer wieder zu Gefängnisstrafen verurteilt. Ende der 1940er Jahre drohte ihm gar lebenslange Haft. Zahlreiche Intellektuelle, u.a. Sartre und Cocteau, setzten sich in einem offenen Brief für ihn ein und bewirkten 1949 seine Begnadigung. Im selben Jahr erschien Genets fünfter Roman „Tagebuch eines Diebes“. Patti Smith las ihn zwanzig Jahre später und wird rückblickend bekennen, dass die Lektüre dieses Buches sie selber zum Schreiben animiert habe.[2]

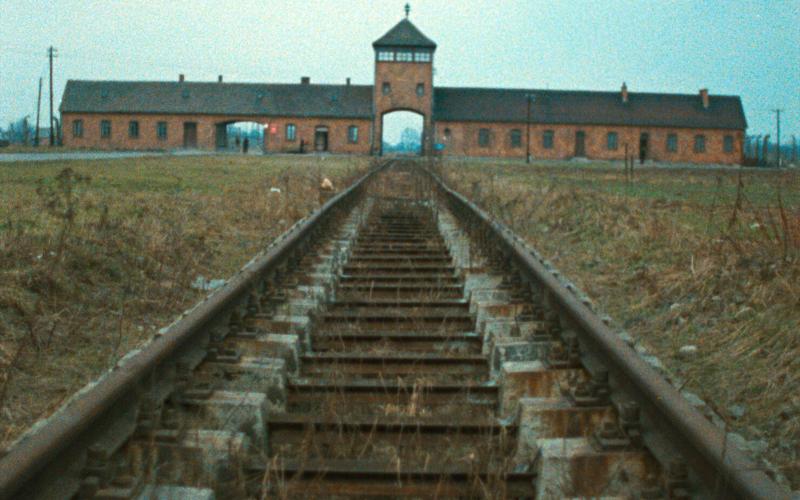

In seinem fiktiven Tagebuch beschreibt Genet das Gefängnis der Grenzstadt Saint-Laurent du Maroni in Französisch-Guayana als seinen Sehnsuchtsort. Schwerstverbrecher wurden dorthin verschifft und interniert. Genet wäre gerne einer von ihnen gewesen, aber das Gefängnis wurde 1953 wegen unmenschlicher Zustände geschlossen. Man habe ihn seiner Scham beraubt, schrieb Genet daraufhin. Ein merkwürdiger Satz, der der Selbststilisierung Genets als bösen Jungen eine groteske Note verleiht.

Patti Smith, die ähnlich pathosbegabt ist wie Genet, hatte die romantische Idee, den – für Genet – heiligen Ort zu seinem Prediger zu bringen, wenigstens symbolisch. 1981 reiste sie deshalb mit ihrem Ehemann nach Saint-Laurent du Maroni und grub aus dem Boden einer der Massenzellen des verlassenen Gefängnisses drei Steine aus, die sie in einer großen Streichholzschachtel als Geschenk für den verehrten Dichter barg.

Erst 32 Jahre später ergab sich die Gelegenheit, die Steine zu übergeben. Genet war längst verstorben, als Patti Smith nach Tanger zu einem Konzertauftritt reiste. In der Nähe, auf dem Friedhof von Larache, war Genet beerdigt worden.

Sie bat ihren Freund, den Berliner Filmemacher Frieder Schlaich, der schon mit Christoph Schlingensief gearbeitet hatte, sie zu begleiten. Sie hatten nur wenig Zeit für die Aufnahmen und auch nur zwei Filmrollen im Gepäck. Damit aber sollten gleich drei Perspektiven verfolgt werden. Schlaich zeigt in scheinbar beiläufigen Schwarzweißaufnahmen die flirrende Atmosphäre der Stadt. Es ist ein stöbernder, flanierender Blick, der nach Szenen zu suchen scheint, die Genet so oder so ähnlich gesehen haben mag in seinen letzten Lebensjahren, die er vor allem in Marokko verbracht hat. Während die Kamera auf die Straßen in Tanger gerichtet ist, erzählt die Stimme von Patti Smith von ihrer Verehrung für Genet, von ihrer Reise nach Saint-Laurent du Maroni, von den drei Steinen in der Streichholzschachtel – so als würden beide, Schlaich und Smith, oder vielmehr beide zusammen mit Genet spazieren gehen.

Erst in der Mitte des nur 7-minütigen Kurzfilms betritt Patti Smith den Friedhof, während sie erzählt, wie es war, den Friedhof zu betreten. Erzählzeit und erzählte Zeit fallen seltsam auseinander, der Spaziergang wird zu einer kommentierten Videoschau.

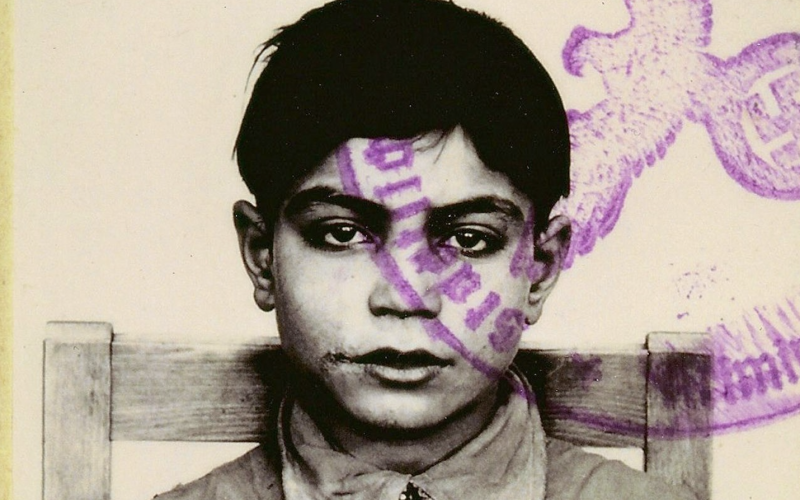

Der Friedhof ist verwildert, die Schrift auf dem Grabstein Genets abgeblättert. Besser hätte es nicht inszeniert werden können. Patti Smith küsst den Grabstein wie die Stirn eines Greises und scheint glücklich, ihre Mission endlich erfüllt zu haben. Einen kleinen, etwa vierjährigen Jungen stilisiert Smith zum Wächter des Grabes und schließt mit dem Gedanken, dass der Dichter nun zwei Gründe habe, glücklich zu sein: Er habe nun ein paar Steine und etwas von der Erde des von ihm ersehnten Ortes bei sich und einen kleinen Jungen, der an seinem Grab spiele. Mit dem Wissen, dass Genet auch der Päderastie in seinen Werken huldigt, bekommt dieser letzte Satz im Film einen unangenehmen Beigeschmack.

Das ist schade, denn dieser kurze, zarte Film, der mehr über Patti Smith als über Genet erzählt, zeigt, wie die Begeisterung für Kunst ein Leben leiten kann.

2014 wurde „Three Stones for Jean Genet“ erstmals auf der Berlinale gezeigt. 2025 läuft er in der Reihe „Berlinale Shorts Revisited“. Der Kurzfilm ist auch auf YouTube verfügbar.

[1] Patti Smith: M Train. Erinnerungen, Frankfurt Main: Fischer, 2018, S. 92.

[2] Vgl. Patti Smith: Holy Disobedience: On Jean Genet’s The Thief’s Journal, The Paris Review, 13. August 2018.

Zitation

Helen Thein-Peitsch, Steine aus dem Gefängnis. In „Three Stones for Jean Genet“ löst Patti Smith ein unausgesprochenes Versprechen ein, in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/steine-aus-dem-gefaengnis