Im April 2003 veranstalteten das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) und das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin (IfZ) eine wissenschaftliche Tagung zum Thema "Der 17. Juni 1953 und die Krisengeschichte des ‚realsozialistischen' Systems". Die Tagungsbeiträge waren, wie so oft „durchwachsen“, manche waren spannend und viele langatmig, die Luft im Raum war knapp wie immer, es wurde meistens abgelesen. Nie jedoch werde ich den Eröffnungsvortrag Karl Schlögels vergessen. Durch die unglaublich brillante Sprache Schlögels wurde der Tagungsraum erfüllt mit Bildern, die von der Ost-Berliner Stalinallee über Budapest, Prag bis ins sibirische Norilsk reichten, wurden Thesen und theoretische Konzepte nicht an die Empirie gehängt, wie häufig, sondern miteinander verknüpft, die Möglichkeiten aber auch die Grenzen der Geschichtswissenschaft ausgelotet. Schlögel plädierte dafür die Komplexität und die Erfahrung der Unübersichtlichkeit der geschichtlichen Akteure ernst zunehmen, in ihren Erfahrungshorizont einzutreten um sich vielleicht als „Späterkommende, die wissen wie die Geschichte ausgegangen ist“ nicht zu überschätzen....

Wir veröffentlichen nur selten Texte von der Länge des vorliegenden Beitrags. Auf diesen Text, den wir aus Anlass des Jahrestages des 17. Juni 1953 veröffentlichen, haben wir jedoch den allergrößten Wert gelegt. Wir danken Karl Schlögel und dem Christoph Links Verlag für die freundliche Genehmigung für einen Reprint. Alle Fotos im Beitrag wurden von der Redaktion für den online Reprint in den Text eingefügt.

Annette Schuhmann

Der Text erschien im Jahr 2004 in: Aufstände im Ostblock. Zur Krisengeschichte des realen Sozialismus, Hg. Von Henrik Bispinck u.a., Christoph Links-Verlag Berlin

Tagungsbericht von Henrik Bispinck und Mark Stuntz auf H/Soz/Kult (5.7.2003)

Der 50. Jahrestag des 17. Juni 1953 war der Zeitpunkt, da man in Deutschland derer gedachte, die damals mutig und tapfer ihre Interessen und ihre Menschenwürde verteidigt haben – einige haben dafür sogar ihr Leben eingesetzt. Ihre Namen sind – bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa die der von den Ketten eines Panzerspähwagens zermalmten Person – bekannt. Da sind zum Beispiel Richard Kugler oder Wolfgang Röhling beide 15 Jahre alt, an der Sektorengrenze in Berlin-Tiergarten von Volkspolizisten erschossen, oder Dr. Oskar Pohl, 25 Jahre alt, oder Margot Hirsch, erschossen auf dem Marktplatz von Halle am 18. Juni 1953. Auch die Namen einiger standrechtlich erschossener Demonstranten sind bekannt: etwa der des Kraftfahrzeugschlossers Alfred Diener aus Jena oder der des Teigwarenfabrikanten Herbert Stauch aus Magdeburg. Ihre Namen sind in den Dokumentationen verzeichnet, aber man kennt sie in Wahrheit nicht. Sie alle erinnern uns daran, daß geschichtliche Bewegungen von Menschen, von Individuen gemacht werden, daß historische Prozesse Namen und Gesichter haben. Es gibt noch Zeitzeugen der Ereignisse vom Juni 1953, die aus eigener Anschauung berichten können, und wir sollten die Chance nutzen, die im Erzählen und Anhören liegt. Aber ihre Zahl nimmt ab, und die Ereignisse, die die Welt einmal in Atem gehalten haben, entschwinden aus dem Horizont und kommen gleichsam zu den Akten. Es ist schon die Frage, wer von den Teilnehmern der jährlichen Love Parade, die über die Straße des 17. Juni führt, noch weiß, worum es sich bei diesem Namen überhaupt handelt. Und seit der 17. Juni als Tag der deutschen Einheit ersetzt ist durch jenes künstliche Datum des 3. Oktober, diesem erfundenen Tag der deutschen Einheit, ist zu befürchten, daß das Datum selbst aus dem öffentlichen Raum verschwinden wird. Ereignisse, die über Jahrzehnte hin so sehr Teil der politischen Auseinandersetzung waren, wie das bei der Volkserhebung des Jahres 1953 gewesen ist, sind dabei, Geschichte zu werden. Das ist unvermeidlich, und so geht es mit allen historischen Ereignissen und Erfahrungen, auch solchen, die über die Geschichte hinauszuragen scheinen. Aber darin liegt auch eine Chance. Wenn man sagt, der nun ein halbes Jahrhundert zurückliegende 17. Juni 1953 sei dabei, Geschichte zu werden, dann meint man damit auch die Chance, auf diese Ereignisse anders zurückblicken zu können als die Zeitgenossen und Teilnehmer. Man kann die Ereignisse endlich jenseits der tagespolitischen Auseinandersetzung, jenseits der Polemik und auch jenseits ihrer Instrumentalisierung betrachten. Es passiert das, was man als »Historisierung« bezeichnet. In diesem Fall gilt dies in besonderem Maße, da die Konstellation, in der sich der 17. Juni ereignet hat, gänzlich aufgelöst ist, und die Formation, die ihn hervorbrachte, vergangen ist. Wir blicken gleichsam zurück auf den Sozialismus und auf die DDR nach dem Ende der DDR und nach dem Ende der Teilung Europas. In der Situation, die sich durch das Ende des Kalten Krieges, durch die Wiedervereinigung ergeben hat, liegen – wenigstens der Möglichkeit nach – eine Chance, ein neuer Blickwinkel. So wie es ein Privileg der Augen- und Zeitzeugenschaft gibt, so gibt es auch ein Privileg der historischen Distanz, des Blicks von der Seite oder vom Ende her. In beiden stecken ganz spezifische Erkenntnismöglichkeiten. Eine Gestalt der Erkenntnis ist alt geworden und die Eule der Minerva hat zu ihrem Flug in der Abenddämmerung angesetzt. Aber auch mehr als ein Jahrzehnt nach 1989 müssen wir feststellen, daß die Distanz nicht automatisch schon einen Zuwachs an Erkenntnis bringt. Das 20. Jahrhundert ist noch ganz nah; manche haben es vielleicht auch ein wenig zu früh enden lassen – am 9. November 1989, nicht am 11. September 2001. Diese Geschichte, auch die Geschichte des Sozialismus, die immer eine Kampf- und umkämpfte Geschichte war, ist immer noch nah. Selbst einem so umfangreichen Werk wie François Furets »Ende der Illusion« merkt man noch an, wie schwierig es ist, diese Geschichte politischer Leidenschaft in eine begriffene und material durchgeführte Geschichte umzusetzen. Und bei der Lektüre von Martin Malias brillanter »Soviet Tragedy« fragt man sich, ob es das gewesen sein kann: der Nachweis, daß das »sowjetische Experiment« von allem Anfang an hat scheitern müssen.[1] Vieles deutet darauf hin, daß die Arbeit an der Geschichte des 20. Jahrhunderts und speziell des sowjetischsozialistischen Anteils daran erst neu eingesetzt hat und wir uns auch Zeit lassen können.[2]

Ausgestattet mit dem Mehrwissen des Nachgeborenen, dessen, der weiß, wie eine Geschichte zu Ende gegangen ist, verfällt man sehr leicht in Vereinfachungen, Logismen, Konstruktionen und Sinngebungen. Es ist schwer zu akzeptieren, daß es möglicherweise Geschichten gegeben hat, die sich im Nichts, im Abseits, im Ergebnislosen verlaufen, daß sie in kein Resultat einmünden, nicht eine List der Vernunft darstellen und nicht die Durchgangsstufe zu etwas Höherem. In unserem Falle ist die Versuchung gegeben, die Geschichte der Krisen möglicherweise als Lernprozeß des Systems und die Geschichte des Widerstands zu einer Evolution der civil society umzudeuten. So etwas stiftet Ordnung in unserem Kopf, entspricht unserem Orientierungs- und Sicherheitsbedürfnis, hat mit den Peripetien, dem Ablauf einer Geschichte aber wahrscheinlich wenig zu tun. Schwieriger ist es, sich einzugestehen, daß Geschichten keinen Sinn haben können und daß es durchaus Geschichten ohne Happy-End gibt.

Wenn im Folgenden von Sozialismus die Rede ist, dann ist damit jene empirisch konstatierbare Formation gemeint, die aus der Oktoberrevolution hervorgegangen ist und sich in Rußland, später der Sowjetunion und im östlichen Block ausgebildet hat. Darunter wird also nicht ein ideologisches oder gesellschaftliches Projekt verstanden, das man, je nach Position, gut oder schlecht finden kann. »System« kann nicht der Weisheit letzter Schluß bei der historischen Aufarbeitung des Sozialismus sein. Geschichte, Prozesse, Aktionen werden nicht von Systemen oder Subsystemen getragen oder gemacht, sondern letztlich von Menschen in einer bestimmten Konfiguration, in einem bestimmten gesellschaftlichen Verhältnis zueinander. Der Terminus des »sozialistischen Systems« ist darüber hinaus so vage, so ubiquitär, daß er ohne analytische Stringenz ist. Wir haben beispielsweise einen deutschen, einen russischen, einen chinesischen, kubanischen, nordkoreanischen, italienischen Sozialismus, und jeder versteht darunter etwas anderes. Das, was man beschreiben oder erzählen möchte, kann auch ohne diesen Klarheit und Gewißheit suggerierenden Terminus beschrieben oder erzählt werden.[3] Dies soll im Folgenden in vier Schritten versucht werden.

Erstens: Die Eingangsschwierigkeit jeder historischen Arbeit ist es, einen Zugang zu der historischen Situation zu finden, von der die Rede ist. Man muß sich gewissermaßen der Schranken der historischen Perzeption vergewissern, man muß sich den historischen Raum erschließen, von dem wir als Nachgeborene in der Regel ausgeschlossen sind. Dieser Versuch, sich den historischen Raum zu erschließen, ist in gewisser Weise eine Metareflexion über die Erzählbarkeit historischer Ereignisse.

Zweitens: Der 17. Juni steht, so nehmen wir jedenfalls an, in einer langen Reihe, in einer Sequenz von Krisen, Konflikten und Erhebungen. Die Frage ist aber, ob es wirklich eine solche Linie, eine solche Entwicklungsgeschichte gibt oder ob dies nicht eine Konstruktion ex post ist. Zu unterschiedlich, zu weit voneinander entfernt sind Ereignisse, Schauplätze, Akteure. Ich werde versuchen, eine andere Matrix für die Analyse zu umreißen. Es liegt auf der Hand, daß es eine konstitutive Defizienz des Sozialismus, seiner Wirtschaftskraft, seiner Legitimität, seiner Attraktion gibt. Er trägt von Anfang an die Züge eines Notstandsregimes. Der Sozialismus, Kommunismus im 20. Jahrhundert ist der Sozialismus oder Kommunismus der Weltkriegsepoche und ist daher sensu strictu »Kriegs-Kommunismus«[4].

Drittens: Es gibt so etwas wie eine spezifische Phänomenologie, Typologie und Rhetorik des Konfliktaustrags und der Krise im Sozialismus und der sozialistischen Krisenbewältigung. Was sind – wenn man sich auf eine Typologie einläßt – die Grundzüge von Konfliktaustrag und Konfliktbewältigung unter sozialistischen Bedingungen?

Viertens: Wenn man diese Schritte hinter sich gebracht hat, wo findet dann der 17. Juni 1953 seinen historischen Ort? Wäre es nicht sinnvoller, ihn aus der Geschichte des sozialistischen Systems herauszulösen und ihn in die Geschichte der Weltkriegs- und Nachweltkriegsepoche zurückzuführen, wohin er gehört; weniger in den sozialistischen Krisenzusammenhang als in den der europäischen Teilungsgeschichte bzw. den Zusammenhang der »Systemkonkurrenz«? Und wohin gehört dann das geradezu lautlose Ende des Systems des realen Sozialismus?

Die folgenden Ausführungen stützen sich nicht auf eigene Forschungen zum 17. Juni 1953, sondern allenfalls auf Forschungen zur Krise des Spätstalinismus in der UdSSR.[5]

Foto: Gedenkstätte 17. Juni 1953 (Berlin), Gedenkstein, Quelle: Wikimedia Commons, by Refactor, Lizenz: CC BY-SA 3.0.

Der 17. Juni 1953. Eine Vergegenwärtigung.

Wenn ich vom 17. Juni spreche, dann habe ich vor mir: einen Schauplatz, eine Zeit, die dramatis personae. Im Zentrum ist Berlin, Ost-Berlin, aber nicht nur, sondern auch: Magdeburg, Leipzig, Halle, Leuna, Gera, Brandenburg, Dresden, Görlitz, später auch Rostock, Schwerin, auffälligerweise nicht Chemnitz, nicht Suhl. Ich denke nicht nur an den 16. und 17. Juni, sondern an eine längere Phase von vielleicht zwei bis drei Wochen mit dem 17. Juni als Ausbruch, präzise Artikulation, dramatische Zuspitzung der Bilder. Ort und Zeit sind wichtig – das ist so banal, so elementar wahr, daß man in der Regel nicht davon spricht. Aber darin ist bereits eine wichtige Auskunft enthalten. Der 17. Juni spielte nicht irgendwo, nicht im Abseits, nicht hinter einem Eisernen Vorhang, nicht in den Tiefen eines Reiches, sondern wie auf einer Bühne, im Zentrum des Kampfes rivalisierender Großmächte um Behauptung und Ausweitung ihres Einflusses und ihrer Macht und im Blickpunkt einer weltweiten Öffentlichkeit. Das ist wichtig für die Quellen- und Forschungslage, aber vor allem für den Verlauf der Ereignisse selbst. Ereignisse im Zentrum welthistorischer Rivalitäten und im Zentrum der Weltöffentlichkeit verlaufen anders als solche an einer Peripherie oder am Polarkreis. Es ist kein Zufall, daß wir viel, sehr viel über den 17. Juni in Berlin und in der DDR oder über Posen oder Budapest oder Prag wissen und nichts, fast nichts über die Aufstände in Workuta, in Dscheskasgan, Tajschet, Norilsk, Kingir, die fast zeitgleich stattfanden, oder sagen wir, von dem Aufstand in Nowotscherkassk im Jahre 1962, alles Aufstände, die die sowjetische Herrschaft in einem entscheidenden Augenblick zutiefst erschütterten: im Moment der Endkrise des Hochstalinismus bzw. im Moment des Scheiterns der Chruschtschowschen Reformen. Geschichtliche Ereignisse haben einen Ort, und die Ereignisse, von denen wir sprechen, haben zu tun mit der Geopolitik der Systemkonkurrenz. Und das ist wesentlich.

Der zweite Grund aber, weshalb ich mir Ort, Zeit, dramatis personae vergegenwärtigen möchte, ist ein anderer, nämlich das Problem, wie wir, die Nachgeborenen, die Unwissenden, in jenen Zeit- und Erfahrungshorizont eintreten können, der uns qua später Geburt verschlossen ist. Es geht hier nicht darum, wie man etwas erzählerisches Kolorit in die Sache hineinbringt, ein wenig Aroma, sondern um die systematische Erfahrung von Komplexität, um die Erfahrung der Unübersichtlichkeit der geschichtlichen Akteure im Unterschied zu den Späterkommenden, die wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Man muß, davon bin ich überzeugt, als Historiker noch einmal in diesen Erfahrungshorizont eintreten, wenn man ein bißchen mitreden können will. Man muß eine Komplexitätserfahrung machen, um bescheiden oder gar demütig zu werden, kurz: Man muß das Privileg, das man unverdient hat, etwas zurücknehmen. Es ist eine Frage historischer Hermeneutik. Hier hält es jeder anders, und ich halte es eben so. Damit sind einige Dinge impliziert, die ich hier nicht ausführen, sondern nur andeuten kann. Ich würde es beispielsweise für einen großen Erkenntnisgewinn halten, die wissenschaftliche Vergegenwärtigung und Reflexion mit der topographisch-räumlichen Erkundung des historischen Schauplatzes zu verbinden, weil man im Begehen des Schauplatzes Dinge versteht, die einem beim Lesen allein nicht auffallen.[6]

Die Geschichte des 17. Juni ist die Geschichte der Gruppen von Menschen, Personen, die sich entschlossen, zur Aktion überzugehen. Die meisten von ihnen taten dies zunächst nicht mit einem politischen Programm, politisch weitreichenden Forderungen, sondern in einer Art Nothandeln; sie hatten genug, sie wollten nicht mehr, die Grenze des Zumutbaren war überschritten. Wenn man dies versteht, dann begreift man, wie aberwitzig und lächerlich die Arbeiterbeschimpfung etwa von Fritz Selbmann ist, der von den Arbeitern am 18. Juni in Stalinstadt wie von kleinen Kindern forderte, sie sollten »das Spiel lassen«. Sie haben nicht gespielt, nicht experimentiert, sondern ihre Gesundheit, ihr Leben, ihr Glück aufs Spiel gesetzt. Ihr Einsatz war hoch. Wie alle großen Bewegungen beginnt auch der 17. Juni nicht aus Übermut, sondern als Bewegung elementarer Selbstverteidigung. Sie taten es unter ziemlich hohen Risiken, sie konnten die Konsequenzen nicht absehen.

Man kann diese Gruppe von Menschen identifizieren, viele haben einen Namen, viele bleiben namenlos, aber es handelt sich um Personen, die sich geäußert haben, von denen es Zeugnisse gibt. Ihre Lebensumstände sind bekannt, ihre Motivation läßt sich rekonstruieren. Es besagt schon etwas für einen Arbeiterstaat, wenn die Wismut-Kumpel in Gera auftauchen und zur Entwaffnung der Volkspolizei schreiten, wenn in Halle die Bergarbeiter von Mansfeld auftauchen. Wenn die Arbeiter des Kirow-Werkes in Leipzig oder die vom Waggonbauwerk Ammendorf in Halle auftreten. Wir sind ziemlich gut im Bilde. Wir haben ein differenziertes Bild. Wir wissen, wer in Berlin auf die Straße ging, wer in Magdeburg, in Leipzig, Görlitz oder Rostock. Der 17. Juni ist eine der am besten dokumentierten Massenbewegungen.[7]

Braunschweig Studenten-Schweigemarsch anl. des 17. Juni (auf dem Domplatz), von Renate Patzek. Bundesarchiv, B 145 Bild-F010569-0006. Quelle:Wikimedia Commons. Lizenz: CC-BY-SA 3.0 de.

Die Sequenz ihrer, je nach Ort bald verschiedenen, bald synchronen Abläufe läßt sich rekonstruieren, die Dynamik der spontanen Bewegung, der Versuche der Selbstorganisation, Steuerung und Manipulation. Manfred Hagen hat das schön nachgezeichnet: »Innerhalb von 48 Stunden hat ein Strudel das scheinbar krisenfeste Herrschaftsgefüge der DDR aus den Angeln gehoben, große Teile der scheinbar scharf kontrollierten und straff geordneten 18 Millionen durcheinandergewirbelt. Drei Wesenszüge der Juni-Erhebung haben schon am ersten Tag die Miterlebenden fasziniert: ihre schlagartige Ausbreitung, die massenhafte Beteiligung und die rasante Zuspitzung. Umstritten blieb dagegen in der politischen Publizistik zwischen Ost und West und in der beiderseitigen Zeitgeschichtsdarstellung der Charakter der Erhebung, undeutlich das soziale Profil der Massenbewegung und der Trägergruppen, kontrovers die Bewertung der Gewalthandlungen, und wenig verbreitet hat sich die Kenntnis von der Dauer der Unruhen, deren schlagwortartige Einengung auf einen Tag zum Eindruck eines nur ganz kurzen Aufzuckens beitrug.«[8] Das kann hier nicht nachgezeichnet werden, das ist in den Arbeiten von Arnulf Baring, Ilse Spittmann, Karl Wilhelm Fricke, Torsten Diedrich, Stefan Wolle, Armin Mitter, Volker Koop und anderen, auf neuen Quellen beruhenden Arbeiten geschehen.[9]

Alles taucht darin auf: Die Bewegung ist so chaotisch-zielstrebig, unübersichtlich-gerichtet wie alle derartigen Bewegungen, die sich bald verlaufen, gegenseitig anfeuern und zu gewaltigen, ja heroischen Steigerungen fähig sind. Wir können die Bewegung abschreiten, Station für Station. Es hat ja alles viel früher eingesetzt, spätestens am 15. und am 16. Juni, wenn man viele kleine Aktionen in Rechnung stellt oder auch die Dampferfahrt nach Rübezahl am Müggelsee am 13. Juni, in der die Maurer- und Zimmerleute sich darüber verständigten, daß sie etwas unternehmen wollten. Alles hat eine gewisse Folgerichtigkeit: die Resolution auf Block 40 an der Stalinallee am späten Nachmittag des 15. Juni, die Artikel über die Notwendigkeit der Normerhöhung in der »Tribüne« am 16. Juni und so weiter. Aber auch ein Detail, wie die Rolle der Fahrradfahrer bei der Herstellung von Verbindungen, ist wesentlich. Die Abläufe sind Tag für Tag, Stunde für Stunde, ja Minute für Minute rekonstruierbar. Der Zug vom Strausberger Platz über Polizeipräsidium und FDGB Gebäude in der Wallstraße, der Zug zum Haus der Ministerien Ecke Leipziger/Wilhelmstraße, der Zug zum Potsdamer Platz, Unter den Linden und zum Brandenburger Tor. Diese Topographie der Demonstrations- und Protestzüge ist aufschlußreich. Sie sagt etwas über das Woher – die Baustellen der Maurer und Zimmerleute im neuen Berlin – und über das Wohin – die Adressen der Macht, der Verantwortlichen, die sich in der Regel aber verstecken und bis auf einige Ausnahmen nicht herauskommen. Sie sagt etwas über die Unsicherheit, über die Unentschlossenheit, über das Abwarten und über wachsende Zielstrebigkeit und Aggressivität, und Verzweiflung. Es ist darin etwas tastend Aleatorisches, sich seiner Kraft erst Vergewisserndes.[10]

East Berliners throw rocks at Soviet tanks during workers' revolt, 17. June 1953. Photo from CIA Analysis of the Warsaw Pact Forces. Quelle: Wikimedia Commons. Public Domain.

Man muß sich die Umgebungen ansehen: das immer noch ausgebrannte Stadtzentrum mit den übriggebliebenen Gebäuden: Columbus-Haus und Haus der Ministerien, die HO-Läden, die leer sind oder wo die Waren zu teuer sind, die Kioske mit den Zeitungen, in denen die Leitartikel stehen, die den Anlaß für die Beunruhigung gaben. Man muß sich die Stadt ansehen: Alles spielt in einer Ruinenstadt, in der der Krieg gerade acht Jahre zurückliegt, und viele kennen das Geräusch der Panzerketten, die jetzt die Leipziger Straße hinabrollen, noch vom Einmarsch der endlich siegreichen Roten Armee. Was bedeutet in dieser Umgebung die Rede vom »faschistischen Putsch« und der Appell an die Arbeiter, keine »faschistischen Umtriebe« zuzulassen? Man flüchtet sich in Ruinen und nimmt Steine zum Werfen aus den Ruinen. Die Demonstrationszüge starten mit Rücksicht auf die weltpolitisch definierte Topographie der geteilten Viersektorenstadt. Man kann Verwundete über die Grenze schaffen, man kann einen konsternierten Otto Nuschke über die Oberbaumbrücke in den amerikanischen Sektor entführen, man kann die Toten zur Trauerfeier am Schöneberger Rathaus aufbahren. Der Demonstrationszug der 10000 Hennigsdorfer geht durch den Französischen Sektor. Das sowjetische Ehrenmal im britischen Sektor muß von der Westberliner Polizei gegen Demonstranten im Westen geschützt werden. Die Kommandeure der Panzer, die irgendwann zu rollen beginnen, werden aus Karlshorst dirigiert. Es bilden sich Zentren heraus: Lichtenberg, Köpenick, Weißensee, Treptow. Was sagt uns die Ortsbeschreibung, die Topographie des 17. Juni? Sie zeigt uns die Bühne, auf der die lokalen, regionalen, überregionalen und schließlich die weltpolitischen Mächte ihren Auftritt haben – und zwar gleichzeitig und auf engstem Raume. Das lokale Geschehen spielt in mehreren Zonen, auf internationalisiertem Gelände, ist a priori ein Stück Weltpolitik. Das gilt so nicht für die Abläufe in Magdeburg, Leuna, Gera oder Dresden, aber auch diese Orte sind nicht aus der Welt. Alles ist verbunden mit den Aufklärungsdiensten, mit den Außenministerien, mit den think tanks und den Medien. Die Berliner Ereignisse sind unmittelbar verbunden mit den Intrigen und Kombinationen der Weltmächte. Hier geht es um containment und roll back, und zwar in einem buchstäblichen, ja meßbaren Sinne.

Die Demonstrationszüge auf den Straßen von Berlin oder Magdeburg entwickeln ihre eigene Sprache, ihre eigene Rhetorik. Es ist darin viel von Sich-selbst-Anfeuern, von Lebensweisheit, von Witz, von Resignation, von Ausbruch von lang aufgestautem Haß. Darin klingt die historische Umgebung mit: der gerade zu Ende gegangene Krieg, die Ruinenlandschaft des nationalsozialistischen Berlin. Die Masse ist so überwältigend, daß sie spielend den Lustgarten und den Platz, an dem unlängst das Stadtschloß noch gestanden hat, füllt. Es ist ein bunter Haufen, darunter viele Frauen, die für die Besorgung der knappen Lebensmittel zuständig sind. Es sind viele Jugendliche dabei, und viele, die man später als Träger von »Sambahemden«, »Ringelsocken« und »Halbstarkenlocken«, als »westlich« identifizieren wird, junge Leute, auch Zaungäste und Abenteurer, die nichts Besseres zu tun haben und endlich etwas erleben wollen. Alle Elemente einer großen Volksbewegung, einschließlich von Elementen des Mobs, die immer zur Stelle sind, wenn man eine Rechnung begleichen will oder billig auf seine Kosten kommen kann. Der elementare Demokratismus der Wahl von Streikleitungen durch Handzeichen, das Kräftemessen, die Sicherheit der Bewegung und die Verunsicherung der Macht, all das hat ein Gesicht. Man kann die Momente identifizieren, indenen die Situation außer Kontrolle gerät, wo das Leben einer Stadt umschlägt in Panik oder aber in die Friedhofsstille des Ausnahmezustandes. Es gibt keine genauere Analyse des Kräftemessens vor Ort als die Rekonstruktion einer solchen Bewegung am 17. Juni, Stunde für Stunde. Alle Elemente sind darin von Belang: die Entwaffnung der Polizei, die Einstellung des Straßenbahn- und U-Bahnverkehrs, das Kapern eines Lautsprecherwagens, die ersten Schüsse um 12 Uhr am Haus der Ministerien in der Leipziger Straße, die ersten sowjetischen Panzer am Potsdamer Platz um 12.30 Uhr, die Ausrufung des Ausnahmezustandes um 13 Uhr. In einer Analyse der Ablauf- und Bewegungsformen, der inneren Dynamik verliert die Frage, ob es sich hier um einen Volksaufstand, eine Volkserhebung, einen Arbeiteraufstand, eine Revolte usf. gehandelt hat, ihre Zentralität.

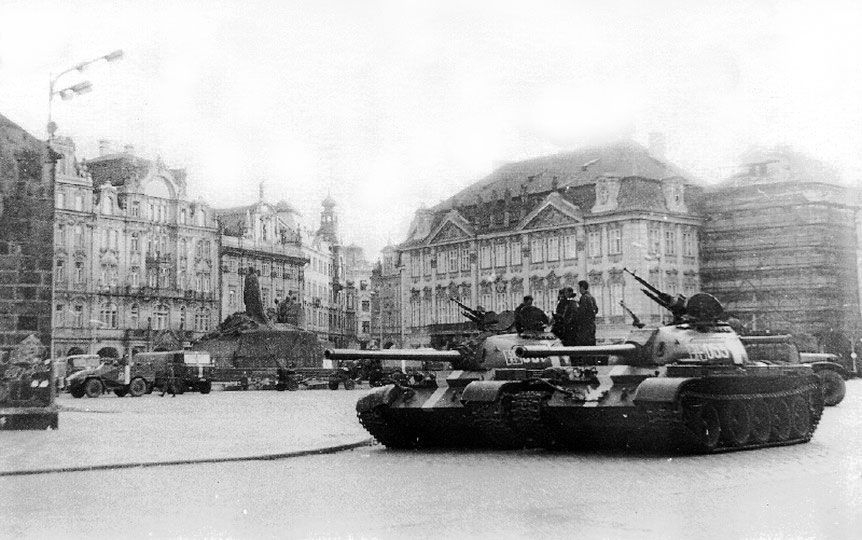

Von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzte Panzer T-34/85 (Turmnummer 83) zur Niederschlagung der Unruhen in der Schützenstrasse, 17. Juni 1953 sowjetischen Sektor Berlin, Bundesarchiv, B 145 Bild-F005191-0040 . Quelle: Wikimedia Commons. Lizenz: CC-BY-SA 3.0 de.

Es hat gewisse Konsequenzen, ob man z.B. von handelnden Personen und deren Lebensinteressen ausgeht oder von Systemwidersprüchen oder Systemdysfunktionen. Es hat gewisse Konsequenzen, ob man in Rechnung stellt, daß etwas nicht nur in der Zeit spielt, sondern auch im Raum. Und es ist nicht belanglos, mit welchen Charakteren man es bei der Analyse von politischen Eliten zu tun bekommt. Sich mit dem Ort des 17. Juni 1953 vertraut zu machen, besagt zum Beispiel, daß diese Volkserhebung coram publico, im Zentrum einer europäischen Metropole spielt, die sich anschickt, zum Mittelpunkt des Kalten Kriegs zu werden. Das ist eine elementare Bedingung für den Ausgang, vor allem aber für den Verlauf und das Resultat dieser Erhebung. Der 17. Juni spielt im Zentrum der Welt, wohingegen die Aufstände in den sowjetischen Lagern, die fast zeitgleich um vieles heftiger, gewaltsamer und brutaler verlaufen, gleichsam im Nichts, im totalen Abseits spielen. Nicht einmal in dem Lande, in dem sie sich ereigneten, sind sie ein Ereignis, ein Datum geworden. Sie galten als Staatsgeheimnis, und hätte es keine zurückkehrenden deutschen oder japanischen Kriegsgefangenen oder einen Alexander Solschenizyn gegeben, wir hätten von ihnen bis zum Ende der UdSSR nichts erfahren.[11]

Es wird hier deutlich, daß der analytische Rahmen »System« viel zu abstrakt und leer ist, als daß man damit sinnvoll arbeiten könnte. Mich interessiert der Gärungs- und Krisenzusammenhang in Europa in der Endzeit des Stalinismus und in der Ausbildung der vom Kalten Krieg geprägten geopolitischen Landschaft. Was hier über den 17. Juni gesagt ist, gilt dann auch für Posen, Warschau und Budapest 1956, für Prag 1968 und erst recht für die Massenbewegungen in Polen in den siebziger und achtziger Jahren. Es sind Krisen und Konflikte, ausgetragen auf mitteleuropäischem Boden. Es handelt sich um das imperial beherrschte Vorfeld, um den genuinen Schauplatz des Kalten Krieges.

Der Sozialismus und die Kette der Revolten: Kronstadt 1921, Berlin 1953, Budapest 1956, Prag 1968?

Es ist nicht schwierig, parallel zur Geschichte des Sozialismus eine Geschichte seiner Krisen und Oppositionen laufen zu lassen. Überhaupt stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt »der Sozialismus« nicht in einem Zustand der Krise, der prekären Balance gewesen ist. Vielleicht läßt er sich überhaupt besser fassen als eine Permanenzerklärung der Krise, der wirtschaftlichen Krise ohnehin, aber auch immer wieder der Herrschaftskrise.

Macht es einen Sinn, eine solche Kette der Krisen und Rebellionen anzunehmen? Es gab immer eine Kommunismuskritik, die mit großem Nachdruck betonte, daß der Kommunismus/Sozialismus nicht dem Volk, der Arbeiterklasse, dem Proletariat diente. Man hielt es – besonders auf der Linken – für besonders infam, ja moralisch verwerflich, daß Ausbeutung und Unterdrückung des Proletariats eben »im Namen des Proletariats« erfolgten. Es schwingt hier der Unterton des Verratsvorwurfs mit.[12] Ein Nebeneffekt dieser moralistischen Sicht auf den Kommunismus ist die Vernachlässigung all jener Konflikte, die nicht »die Arbeiterklasse« oder »das Volk« betreffen. In dieser Sicht wiegt die Unterdrückung eines Arbeiterstreiks mehr als die Verschickung von »bürgerlichen Intellektuellen« in ein Konzentrationslager oder ins Exil. Die Unterdrückung des Volkes wiegt gleichsam doppelt, und ein Arbeiteraufstand ist von höherer Wertigkeit als Bauernunruhen. Auch wenn der Grund dieser subtilen Unterscheidungen letztlich nicht ganz klar ist, kann es keinen Zweifel daran geben, daß sie gemacht worden sind und noch gemacht werden. So gibt es eine Linie, die von der Unterdrückung der Kronstadt-Revolte 1921 zur Unterdrückung des 17. Juni 1953 und weiter zur Verfolgung der Solidarność führt, während es kaum eine Aufmerksamkeit für die Linie der Unterdrückung der Bauernrebellionen gibt, obgleich diese nicht minder Symptom von Krisen waren und nicht weniger hart durchgefochten wurden. Es gibt so etwas wie eine ouvrieristische Perzeption von Krise und Repression im Sozialismus, die auf der Konstruktion einer angenommenen Kontinuität von Arbeiterstaat beruht. Wenn man diese Linie der Wahrnehmung verläßt, entsteht ein ganz anderes, vielfältigeres und unübersichtlicheres Bild.

Gehen wir einige markante Stationen durch:

Die Behauptung der Sowjetmacht Ende 1917/Anfang 1918 geht einher mit der Auseinanderjagung der Konstituierenden Versammlung, der Schließung von Zeitungen, dem Verbot von nicht-bolschewistischen Organisationen, der Zwangsexilierung und Deportation von Einzelpersonen und Personengruppen. Die Flucht in den Bürgerkrieg rettet die gefährdete Sowjetmacht. Lenins These von der Umwandlung des Krieges in den Bürgerkrieg bringt Rußland zwar den Ausstieg aus dem Ersten Weltkrieg und damit den äußeren Frieden, aber dafür den Bürgerkrieg im Inneren. Die Sowjetmacht setzt sich im weiten Land nur im erbitterten Kampf gegen große Teile der Bauernschaft durch. Der Bolschewismus ist wesentlich eine städtische Macht, isoliert und schwach. Die Rebellion der Bauern-Soldaten in Kronstadt im März 1921 ist für die Sowjetmacht eine tödliche Bedrohung. Sie rettet sich letztlich durch einen Kompromiß mit den Bauern durch die Wiederzulassung des Marktes – vor-übergehend wenigstens.[13]

Die Krise zwischen städtischer Macht und bäuerlichem Land spitzt sich Ende der zwanziger Jahre wieder zu und die Selbstbehauptung der Sowjetmacht nimmt jetzt die Form der endgültigen Unterwerfung des Dorfes – Kollektivierung und Industrialisierung – an. Die Selbstbehauptung schließt jetzt auch die Vernichtung eines Teils des Staats- und Parteiapparates in Form von Säuberungen und Terror ein. Die Produktion eines inneren Feindes wird zur Überlebensbedingung der Machterhaltung. Der Massenterror der dreißiger Jahre erscheint so als eine permanente Flucht nach vorn, die gewaltsame Lösung, die auch die Selbstzerstörung von Teilen der herrschenden Elite in Kauf nimmt.[14]

Im Großen Vaterländischen Krieg kommt es zur zweiten und eigentlichen Gründung der Sowjetunion. Sie ist identisch mit der Restitution des Reiches in neuer Form, einschließlich der Ausweitung kolonialer Herrschaft in der erweiterten UdSSR (Baltikum, Ostpolen, Bessarabien) bzw. im sowjetischen Herrschaftsbereich, dem »Ostblock«. Nach einer kurzen Übergangszeit, 1945–1948, die erfüllt war von Pressionen, Manipulationen, Partisanenkämpfen und bürgerkriegsähnlichen Zuständen in weiten Teilen des östlichen Europa, werden fast überall Vasallenregimes installiert. Es bahnt sich in den ausgehenden vierziger Jahren eine Krise an, die in der Sowjetunion mit dem Tod Stalins und mit der beginnenden Entstalinisierung aufgefangen wird und die sich unmittelbar auf das Geschehen in den sowjetisch beherrschten Gebieten Ostmitteleuropas auswirkt. Die Niederschlagung der Revolten in Berlin, Posen, Budapest und die spätere Invasion in Prag ist Imperialpolitik unter den Bedingungen der Teilung Europas und der Welt. Alle Bewegungen stehen unter dem Aspekt der Sicherung des Status quo und des Hegemonialinteresses in einer vom Kalten Krieg beherrschten Welt.

Prag, August 1968. Foto von Alekseev Alexander. Quelle: Wikimedia Commons. Lizenz: CC BY-SA 3.0.

So blieb es letztlich bis 1989. Die Agonie des Kommunismus, der mit seinen ökologischen und demographischen Katastrophen auf die Untergrabung der elementaren Lebensbedingungen hinauslief, sowie das Ende der äußeren Bedrohung im ausgehenden Kalten Krieg, erlauben, ohne daß dies hier näher erklärt werden könnte, die kontrollierte Demontage des Imperiums, die Transformation in unabhängige Staaten und den Übergang bzw. die Rückkehr zu einer souveränen Staatenwelt mit sich irgendwie selbstorganisierenden Gesellschaften.

Für den vorliegenden Zusammenhang bedeutet dies, daß es wenig aufschlußreich ist, nach einem Sozialismus im allgemeinen Ausschau zu halten, und daß es weiterführt, sich die Geschichte des realen Sozialismus, des Sozialismus sowjetischen Typs vorzunehmen. Die UdSSR ist aus dem Großen Krieg geboren worden, aus der Umwandlung des Krieges in den Bürgerkrieg. Der russische Kommunismus ist buchstäblich ein Kriegskommunismus, ein Kommunismus der Weltkriegsepoche 1914–1945 und ihres Übergangs in den Kalten Krieg. Es bedurfte für die UdSSR nicht eines Krieges, um gefährdet zu sein. Das bedrohlichste für die auf dem Notstand, auf der permanenten Mobilisierung basierenden Sowjetunion war der Friede inmitten einer zivilisatorisch überlegenen Umwelt (»Weltmarkt«), der Normalzustand, das Ende des Ausnahmezustandes, mit dem alle Legitimationen zusammenbrachen. Dies ist – nach innen – der Hauptgrund für eine überaus schwache Legitimität. Der Sozialismus sowjetischen Typs war von allem Anfang an einer mit einem chronischen Legitimitätsdefizit und einer elementaren Legitimationsschwäche bei der Bewältigung von Konflikten und Krisen. Jeder untergeordnete Konflikt scheint unter diesen Bedingungen immer sogleich das ganze politische System in Frage gestellt zu haben. Die UdSSRist nach außen hin primär in ihrer imperialen Qualität als Imperium und nicht so sehr als »sozialistisches System« aufgetreten. Alle Revolten und manifesten Konflikte in Zentraleuropa waren solche mit einer potentiellen oder wirklichen Besatzungsmacht, mit den Agenturen des Imperiums. Dies implizierte andere Frontbildungen, andere Solidarisierungslinien, andere Konfliktlinien, vor allem die der Konfrontation von Imperialmacht und Nation. Dies implizierte ebenfalls die neue Sprengkraft der alten »nationalen Frage«: Demokratische Entwicklungen im Inneren, gleich welchen Blocklandes, waren ohne Wiedergewinnung der Souveränität gegen die imperiale Vormacht nicht zu haben.

Es ist m.E. ein neuer Durchgang durch die Problematik Staat/Gesellschaft nach dem Ende der totalitarismustheoretischen bzw. revisionistischen Paradigmen fällig. Mir scheint klar zu sein: Der totale Staat ist in Wahrheit ein schwacher, ein ohnmächtiger Staat. Der Terror war nie ein Zeichen von Stärke, sondern von Schwäche. Die Produktion von inneren und äußeren Feinden war wesentlich für die Aufrechterhaltung der Bedrohungsangst und der Mobilisierungsmentalität und nicht einfach eine Form ideologischer Verirrung oder das Werk eines Psychopathen. Nur so werden wir auch das Ausmaß von Gewalttätigkeit, vor deren Erklärung gerade das totalitarismustheoretische Modell versagen muß, irgendwann angemessen deuten können.[15]

Phänomenologie, Typologie, Rhetorik der Krise und Krisenbewältigung

Und doch bleibt so etwas wie eine Spezifik in Ablauf und Austrag von Krisen und Konflikten in den Gesellschaften sowjetischen Typs. Die Analyse dieser Formen war zentrales Anliegen aller soviet studies der späten Kalten-Kriegs-Zeit.[16] Die wichtigste Frage war wohl, wie es kam, daß der Übergang ins Politische, also vom marginalen Konflikt zur Infragestellung des Ganzen, so rasch erfolgte und daß auch untergeordneten Konflikten eine systemsprengende Qualität inhärent war.[17]

Erstens: die Perzeption der sozialen Wirklichkeit. Die Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung der sozialistischen Gesellschaft war die einer Gesellschaft der nicht-antagonistischen Klassen, wo durch die Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln dem Klassengegensatz der Boden entzogen sei. Es gebe eigentlich keinen Antagonismus, sondern allenfalls Differenzen, über die sich sprechen, die sich aushandeln lassen würden. Wenn es zu Ungerechtigkeiten komme, dann sei nicht das System verantwortlich, sondern Personen und deren Fehler. Es handele sich nicht um das System, sondern um Auswüchse. Nicht die Macht sei schuld, sondern die Willkür, nicht die Verteilung des Eigentums, des Reichtums ist zu attackieren, sondern die Privilegien, die sich abschaffen oder doch beschneiden lassen würden. Dem steht eine Perzeption gegenüber, die den wirklichen Verhältnissen weit mehr entspricht. »Wir« und »Sie«, denn es scheint tatsächlich die Frage der Macht, des Zugangs zur Verteilung der Güter zu sein, die entscheidend ist. Alle Konflikte laufen letztlich auf diese Opposition von »Wir« und »Sie« hinaus.

Zweitens: Da es keinen wirklichen Antagonismus mehr gebe, könne die Interessenvertretung der Arbeiter oder anderer Gruppen nur über quantitative Aspekte gehen. Alle Konflikte sind Konflikte über Details, die das Ganze nicht berühren. Das drückt sich aus in der Rolle der Gewerkschaften, die als »Transmissionsriemen« Arbeiter- und zugleich Staats-Organisationen sind. Sie sind von daher Konfliktvermeidungs-Organisationen, Institute zur Aushandlung von Kompromissen, nicht zur Schärfung von Interessenwahrnehmung. Sie erinnern stark an das, was in zaristischen Zeiten die Polizeigewerkschaften Gapons und Subatows waren.[18]Ausgangspunkt ist die Annahme einer Interessenidentität von Arbeitern und Staat, und diese Idee vom »Great Deal« des Wohlfahrtsstaates war es wahrscheinlich auch, die dem Sozialismus ein so überraschend langes Leben beschert hat.

Drittens: Es spielt eine Rolle, daß der Sozialismus ein Arbeiter- und vielleicht sogar ein Bauern-Staat ist, einer der Werktätigen. Herausgehoben waren die Arbeiter, sie waren privilegiert. Aber die Identität als Arbeiter war natürlich in vieler Hinsicht fiktiv, ideologisch, konstruiert, weil die Arbeiterklasse in den betreffenden Ländern überhaupt erst »In The Making« war: bäuerliche Immigranten vor allem.[19] Diese projizierte Identität hat ihre Tücken. Sie kann auf die Macht zurückfallen, wenn die Arbeiter sich in der »Herrschaft der Arbeiterklasse« nicht wiedererkennen und die »Diktatur der Arbeiterklasse« als Diktatur über die Arbeiterklasse erfahren. Dies ist einer der Gründe für einen frappierend raschen Zerfall von Identifikation und Legitimität. Aber im Großen und Ganzen ist die Wirklichkeit nicht von diesen künstlichen Identitäten bestimmt, sondern von realen Widersprüchen. Solche sind: ob man in der Stadt oder auf dem Land lebt, ob man in der ersten Generation Arbeiter ist oder aus dem Arbeitermilieu kommt, wie man versorgt ist, ob man jung oder alt ist, ob man eine Wohnung hat oder in einer Gemeinschaftswohnung lebt usf. Die Klassenzuschreibungen sind weitgehend fiktiv, die Realia der knappen Güter und der Verteilungsmechanismus sind von größerer Bedeutung. Daher auch immer wieder die Geschäfte, die Schlangen, die HO-Stellen im Zentrum der Ereignisse, daher die Bedeutung der Wohnungsfrage. Nicht die Klassenaktion, sondern die Aktion der Menge (multitude), der Masse ist die charakteristische Form des Auftritts.[20]

Viertens: Wenn das Aushandeln von Kompromissen scheitert und ein Konflikt die Ebene der gewerkschaftlichen oder betrieblichen Vermittlung verläßt (die im übrigen extrem verhandlungsintensiv und informell ist), dann entsteht ein Problem.[21] Da es keinen öffentlichen Raum für den legitimen Konfliktaustrag gibt, droht jeder gewöhnliche Konflikt den Rahmen zu sprengen. Es steht gleichsam immer das Ganze auf dem Spiel. Dies erklärt den eruptiven Charakter der Konflikte im Sozialismus und daß sie leicht in Anomie und Anarchie abgleiten können. Es gibt keinen institutionalisierten Raum der Vermittlung, des Austrags, des Aushandelns. Aus jedem Funken kann ein Aufstand, ein bunt werden. Die Verfestigung des Konflikts, die Kultivierung des Konflikts und das Finden einer Ebene ist gewissermaßen eine historische Leistung der bürgerschaftlichen Bewegungen der siebziger und achtziger Jahre. Der eruptive Charakter der Konflikte verhinderte auch die Konsolidierung von Lernvorgängen, die Stiftung von kontinuierlichen und dauerhaften Zusammenhängen, von invention of traditions. Immer wieder mußte gleichsam von vorne begonnen werden.

Fünftens: Sanktionen und Repressionen. Wenn die pädagogisch-patriarchalische Attitüde »derer da oben« nicht mehr funktionierte, wenn die Subalternen aufhörten, subaltern zu sein, dann kam ein set von Maßnahmen zum Einsatz, das ebenfalls spezifisch ist. Dazu gehören Atomisierung, Isolierung, massive Einschüchterung und Bedrohung, selbstverständlich auch die Zerstörung der individuellen Lebensgrundlagen. Gemäß der Devise »Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen«, werden Leute zu Taugenichtsen, Nichtstuern und Schmarotzern gestempelt und so kriminalisiert. Der logische und faktische Endpunkt war die Behandlung von sozialer Opposition als geistiger Devianz: Widerstand als Geisteskrankheit.[22] Man muß die Rädelsführer herausfinden. Man muß prophylaktisch, präventiv isolieren. Man muß die ganze demagogische Rhetorik der Arbeitersolidarität entfalten: Spalter, Feind der Arbeiterklasse, Agent des Klassenfeindes, Fünfte Kolonne usw. Der Verfolgung ist ein spezifisch dehumanisierender Zug eigen: Der Oppositionelle wird für verrückt erklärt, zwangspsychiatrisiert, man droht, ihn »fertigzumachen«. Symptomatisch für den Umgang mit den Opfern von Revolten sind etwa die Leichen in den Plastiksäcken in Gdansk und Gdynia im Jahre 1970 oder die an unbekannten Orten verscharrten Todesopfer der Arbeiterrevolte von Nowotscherkassk.[23] »Die Arbeiterklasse macht kurzen Prozeß mit Verrätern.« Noch in der Exekution wird ein ouvrieristischer Ton angeschlagen. Der Rest ist Resignation. Die Ausweglosigkeit des realen Sozialismus hat einen Prozeß der Entpolitisierung und Apathisierung eingeleitet, eine Flucht in den Alkohol und in die Selbstzerstörung. Und er hat ein Spitzelwesen neuen Typs und bisher unerhörten Umfangs produziert.

Die Selbstorganisation von Arbeitern und anderen Interessengruppen nach Jahrzehnten der Atomisierung, Anonymisierung, der Entwicklung von individuellen Überlebensstrategien, einer Politik des muddling through, nach Jahren etatistischer Gängelung, ist ein zivilisatorischer Reifungsvorgang ohnegleichen. Ohne sie war an die Wiederbegründung von ziviler Gesellschaft gar nicht zu denken. Civil society ist im Übrigen ja reüssiert als Name für bürgerliche Gesellschaft ohne eigentliches Bürgertum.[24]

Zum 17. Juni 1953

Wenn man nun die Abläufe des 17. Juni als Ganzes nimmt, dann kommen alle tragenden und charakteristischen Elemente zum Vorschein. Alle bisherigen historischen Darstellungen haben das auch im Auge gehabt, so daß hier gar nichts Originelles hinzugefügt werden kann.

Erstens: Der lokale oder regionale Schauplatz. Hier geht es um Normerhöhungen, um die Versorgung mit Lebensmitteln, um Ein- und Ausreisebestimmungen, um die Besteuerung von Selbständigen, Pensionsbesitzern, um Lebensmittelkarten usw. Dies sind elementare Dinge, die Menschen, die mit dem Leben zurechtkommen müssen, in Bewegung setzen. Es sind all jene Punkte, die in den Forderungskatalogen und in den diversen Plenen des SED-Zentralkomitees von 1952 an eine Rolle gespielt haben. Aber schon diese Aufteilung in lokal und über-lokal, in ökonomisch und sozial einerseits und politisch andererseits ist falsch und irreführend, da es immer um mehr ging: Es ging um Respekt, um korrekte Berichterstattung, um Bewegungsfreiheit, um Freiheit von Angst und Verfolgung, um Versammlungsfreiheit usw. Es ging um Städte in einem zerstörten, ruinierten Land, das gerade dabei war, wieder aufgebaut zu werden. Wie unter einem Mikroskop entfaltete sich die Bewegung, nicht strategisch ausgerichtet, nicht gesteuert, sondern eher instinktiv ihren Weg bahnend, sich selbst anfeuernd, repräsentativ für die Menschen, die daran teilnahmen.

Zweitens: Immer waren auf dieser Bühne andere Mitspieler, die dazugehörten: die Besatzungsmächte, die Medien, die politischen Agenten, Leute, die daraus Nutzen ziehen wollten, auf beiden Seiten. Die Szene des 17. Juni war international in der Thematik und in den Interessen. Hier ging es um Stabilisierung und Destabilisierung der Macht, um Rettung oder Sturz einer aus eigener Kraft nicht lebensfähigen Ordnung, um Bleiben oder Weggehen – es waren die Monate sich steigernder Massenflucht –, es ging um künftige Grenzverläufe, um Selbstbestimmung, um den Status von Berlin und Deutschland, um die Rückführung von Kriegsgefangenen, zuweilen sogar um die Oder-Neiße-Grenze. Die deutschen Mitspieler wären längst weggefegt gewesen, wenn es nicht die Panzer der Besatzungsmacht gegeben hätte. Hauptfiguren waren sowjetische Offiziere, sowjetische Panzerbesatzungen, der Hohe Kommissar Semjonow und sein Stellvertreter Judin, die Regierung der DDR, jene aus den Nazi-Gefängnissen und aus der Moskauer Emigration zurückgekehrte Truppe, die überrascht, ahnungslos, zum Teil auch nur feige war und sich versteckte, die »den Russen« die Drecksarbeit überließ und immer noch glaubte, die Arbeiterklasse belehren zu müssen, die in ihrer Todesangst infam war bis zum ordinären Antisemitismus und zugleich sentimental und gekränkt, weil die Arbeiterklasse sie im Stich ließ.

Drittens: Es würde das Genie Shakespeares oder Gibbons’ erfordern, um die Verwicklungen der Berliner und der Moskauer Szenerie jener Monate und Wochen im Jahre 1953 zu beschreiben: die Sowjetunion Stalins in ihrer finalen Krise, wenige Jahre nach einem Krieg, in dem sie fast untergegangen wäre und in dem sie zur Supermacht aufgestiegen war. Vieles kommt hier zusammen. Die Erfahrung mit einem ökonomisch und militärisch hoffnungslos überlegenen Westen, der seit 1947 Marshallplanhilfe gewähren und ganz Westeuropa wieder auf die Beine stellen konnte, einem Westen, der sich mit dem containment nicht begnügte und zum rollback übergehen wollte, der die Eroberungen und Errungenschaften der Sowjetunion im Krieg gegen Hitler – die Vorherrschaft im östlichen Europa – nicht hinnehmen wollte und die UdSSR herausforderte. Mit all dem war die UdSSR konfrontiert.

Sie hatte mit einem östlichen Europa zu tun, das unsicher, gefährdet war; die Sowjetunion schien den »sterbenden Imperialismus« noch mehr zu fürchten als den vitalen, mit dem sie einst Koalition gegen Hitler gemacht hatte, so daß Stalin von der Verschärfung des Klassenkampfes und vom drohenden Krieg spricht. Man war enttäuscht, ja verzweifelt darüber, daß die Initiativen zur Lösung der deutschen Frage auf keine Gegenliebe stießen. Man war fast sicher, die DDR nicht halten zu können, und machte sich lustig über die Idee Ulbrichts und seiner Mannschaft, die Landwirtschaft zu kollektivieren oder sogar eine »Diktatur des Proletariats« zu errichten. Überall witterte man Verrat, Spionage, Agenten. Überall wurden Schauprozesse zur Entlarvung und Vernichtung von »Agenten des US-Imperialismus« inszeniert – in Prag, in Warschau, in Sofia, in Budapest, und schließlich in Moskau selbst, wo »Kosmopoliten« und »Zionisten« ins Zentrum der Macht selbst vorgedrungen sein sollten. Die Vorbereitungen für die endgültige Abrechnung, für den Prozeß der Prozesse waren schon in Gang gesetzt, als der Diktator starb und mit ihm auch sein System. Was zwischen Frühjahr und Sommer 1953 in Berlin geschah, hat unmittelbare Verbindung zu dem, was im selben Zeitraum in Moskau vor sich ging – und wahrscheinlich auch in Washington. Und die Geschichte des 17. Juni ist ohne die Kriminalgeschichten in Moskau gar nicht zu schreiben. Die Schwäche und Häßlichkeit des Ulbricht-Regimes gleicht in vielem dem stalinistischen: ein nationalistischer Ton aus Todesangst, ein tiefes anti-amerikanisches Ressentiment, ein widerwärtiger Antisemitismus, eine sehr vertraute Spielart von Xenophobie. Es herrschte die Stimmung einer belagerten Festung. Alles wäre binnen einer Stunde weggefegt worden, wäre nicht der Kalte Krieg und die auf der Symmetrie der Abschreckung beruhende Angst um die Stabilität der neuen Machtverhältnisse gewesen.

Das Zentrum für das Verständnis des 17. Juni ist die Inkubation des Kalten Krieges, des Gleichgewichts des Schreckens, der Symmetrie der Abschreckung. Der 17. Juni gehört zur Geopolitik des Kalten Krieges. Berlin ist paradigmatisch für den Schauplatz der Auseinandersetzungen in den nächsten 30 Jahren. Er ist fast perfekt formuliert worden von Egon Bahr, damals Journalist am Rundfunk im amerikanischen Sektor, der eine zentrale Rolle bei der Entfaltung der Ereignisse gespielt hat (fast ein Lehrstück für 1989). Er hat die Philosophie für die nächsten zwei, drei Jahrzehnte formuliert. Sie lautet so:

»Verehrte Hörer, es war ergreifend, wenn man mit Menschen aus Ostberlin sprach, die um direkte Hilfe fast flehentlich baten. Es war unsagbar schwer, sie ihnen zu verweigern, verweigern zu müssen, eben weil sonst der ganze Sinn, die ganze Größe des Ereignisses gefährdet worden wäre, die gerade darin besteht, daß alles das, unorganisiert, dem Willen dieser Menschen in Ostberlin entsprang. Es war tragisch, helfen zu wollen und nicht unmittelbar helfen zu dürfen. Westberlin konnte nicht mitmachen aus eben diesem Grunde. Es wäre ein Kleines gewesen, durch einen flammenden Aufruf Westberlin auf die Beine zu bringen, und wer hätte sich versagt? Es ist historisch, daß dies nicht geschah. [...] Die Bevölkerung hat ihre Kräfte mit dem Regime gemessen. Die Arbeiterschaft und die Bevölkerung sind sich ihrer Kraft bewußt geworden. Sie haben der SED die größte Niederlage seit ihrem Bestehen zugefügt. Nicht nur, daß die Arbeiterschaft gegen die Partei aufstand, die der angebliche Vortrupp der Arbeiterschaft ist. [...] Die SED und ihr Regime konnten die Ordnung nicht aufrechterhalten. [...] der militärische Ausnahmezustand ist das sowjetische Siegel auf die Unfähigkeit der SED, und dieses Siegel zu beschädigen wäre eine Minderung dessen, was die Demonstranten wollten, und eine Verringerung dessen, was sie erreicht haben. [...] Dazu kommt etwas anderes: Jetzt gilt es, Ruhe zu bewahren.«[25]

Aus dieser tiefen Einsicht in die Tragik der Emanzipationsbewegungen im Zeitalter des Kalten Krieges wurde, und man versteht sehr gut warum, der Kleinmut der Entspannungspolitik in einem Augenblick, wo die Konstellation sich bereits aufgelöst hatte: im Schatten von KOR, von Solidarność, von Sacharow und Charta 77. Ohne die Intervention der UdSSR wäre es zum Bürgerkrieg gekommen – vielleicht mit einigen Protagonisten oder Epigonen aus der Bürgerkriegssituation von vor 1933. So aber wurde der 17. Juni zum Aufstand gegen die Besatzungsmacht. Und so wiederholte es sich in Posen, Warschau, Budapest, Prag, wenn auch mit gravierenden Unterschieden. Dort konnte es Nationalkommunismen àla Gomułka, àla Kádár, sogar àla Husák geben. In Deutschland war die Flucht in einen nationalen Kommunismus durch die Teilung der Nation versperrt. Erst Jadwiga Staniszkis hat mit ihrer Formulierung der mitteleuropäischen Revolutionen als »self-limiting revolutions« eine offensive, eine optimistische, ja eine revolutionäre Wendung gefunden.[26]

Schluß

Die Realität des Sowjetimperiums läßt sich mit dem Systembegriff nicht angemessen beschreiben. Es gibt nicht »den« Sozialismus, sondern viele Sozialismen. Entsprechend gibt es viele Geschichten und Krisengeschichten. Solche Geschichten haben einen Ort. Man muß sich mit diesen auseinandersetzen in der alten aristotelischen oder meinetwegen auch herodotschen Einheit von Ort, Zeit, Personal. Berlin, Prag, Budapest, Warschau sind nicht zufällig die mitteleuropäischen Schauplätze an der Peripherie des Imperiums, aber im Zentrum des Kalten Krieges, dort, wo buchstäblich die Front verlief. Man müßte Studien unternehmen, die sie als Schauplätze eines großen europäischen, ja weltpolitischen Krisenzusammenhanges wahrnehmen, auf denen nach und nach die Kräfte und Potentiale heranwuchsen, die eine Auflösung der fatalen Konstellation möglich gemacht haben.[27] Es ginge um die Rekonstruktion des Erfahrungs- und Handlungshorizonts, der für mehr als zwei Generationen prägend, ja bindend geworden war: den Erfahrungs- und Handlungshorizont des geteilten Europas.[28] Bei allen Unterschieden teilen die Ereignisse von 1953, 1956, 1968, 1970 diesen Horizont. Die Geschichte vom – ja, unausweichlichen – Scheitern dieser Anläufe der Emanzipationsbewegungen von Berlin, Warschau, Budapest, Nowotscherkassk, Prag, Gdansk gehört damit nicht nur in die Verfallsgeschichte des Sozialismus, sondern ins Zentrum einer Geschichte des geteilten Europas.

[1] Martin Malia, Vollstreckter Wahn. Rußland 1917–1991, Stuttgart 1994; François Furet, Das Ende der Illusion. Der Kommunismus im 20. Jahrhundert, München, Zürich 1996.

[2] Die Literatur über die Auseinandersetzung zwischen Traditionalisten und Revisionisten in den achtziger und neunziger Jahren stellt inzwischen ein umfangreiches Text-Corpus dar: Abbott Gleason, Totalitarianism. The Inner History of the Cold War, New York/Oxford 1995; Alfons Söllner/Ralf Walkenhaus/Karin Wieland (Hg.), Totalitarismus. Eine Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts, Berlin 1997; Jörg Baberowski, Wandel und Terror: Die Sowjetunion unter Stalin 1928–1941. Ein Literaturbericht, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 43 (1995); Arch J. Getty/Roberta T. Manning (Hg.), Stalinist Terror. New Perspectives, Cambridge 1993; Manfred Hildermeier, Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates, München 1998; vor allem aber: Stefan Plaggenborg (Hg.), Stalinismus. Neue Forschungen und Konzepte, Berlin 1998.

[3] Noch immer wegweisend in der Kritik einer ideologisch zentrierten Diskussion um den Sozialismus: Helmut Fleischer, Denkformen in Sachen Sozialismus, in: Ulf Wolter (Hg.), Sozialismusdebatte. Historische und aktuelle Fragen des Sozialismus, Berlin 1978, S. 173–205; ders., Geschichts-Materialismus. Studien zum historischen Prozeß des Sozialismus. Aufsätze und Vorträge zwischen 1975 und 1985, Darmstadt 1985.

[4] Kommunismus als Kriegs-Kommunismus bezog sich in älteren Arbeiten – Bucharin, Kritzmann u.a. – auf die Bürgerkriegszeit von 1918–1920; Helmut Fleischer verwendet ihn bezogen auf die ganze Weltkriegsepoche. Vgl. Helmut Fleischer, Krieg und Nachkrieg – Revolution und Nachrevolution. Geschichtsphilosophische Skizzen zur Weltkriegsepoche des 20. Jahrhunderts 1985–1999, von Helmut Fleischer, zusammengestellt zum 55. Jahrestag des Kriegsendes von 1945, o.O., o.J.; Hassan Givsan/Wolfdietrich Schmied-Kowarzik (Hg.), Reflexionen zur geschichtlichen Praxis. Helmut Fleischer zum 65. Geburtstag, Würzburg 1993.

[5] Was den 17. Juni angeht, stütze ich mich im Wesentlichen auf die einschlägigen Arbeiten von: Karl Wilhelm Fricke/Ilse Spittmann (Hg.), 17. Juni 1953. Arbeiteraufstand in der DDR, Köln 1988; Arnulf Baring, Der 17. Juni 1953, Stuttgart 1983; Torsten Diedrich/Rüdiger Wenzke, Die getarnte Armee. Geschichte der Kasernierten Volkspolizei der DDR 1952 bis 1956, Berlin 2001; Karl Wilhelm Fricke, 17. Juni 1953. Der Aufstand. Funkdokumentation, Köln 1993; Manfred Hagen, DDR – Juni 53. Die erste Volkserhebung im Stalinismus, Stuttgart 1992; Christoph Kleßmann/Bernd Stöver (Hg.), 1953 – Krisenjahr des Kalten Krieges in Europa, Köln/Weimar/Wien 1999; Ilko-Sascha Kowalczuk/Armin Mitter/Stefan Wolle, Der Tag X – 17. Juni 1953. Die »innere Staatsgründung« der DDR als Ergebnis der Krise 1952/54, 2. Aufl., Berlin 1996. In den letzten Jahren sind zahlreiche lokale und regionale Studien hinzugekommen. Meine Untersuchungen zu den Aufständen in den Zwangsarbeitslagern am Ende der Stalinzeit sind erschienen in: Karl Schlögel, Der renitente Held. Arbeiterprotest in der Sowjetunion 1953–1983, Hamburg 1984.

[6] Was ein »spatial turn« für Geschichtsarbeit bedeuten könnte, versuche ich zu zeigen in: Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003.

[7]Vgl. Literaturangaben in Fußnote 5 sowie die dort enthaltenen Bibliographien. Ganz anders die Berichte und Erforschung der Aufstände in den sowjetischen Lagern, von denen wir bis heute nur spärliche Berichte haben, etwa: A. Burmeister, Der Aufstand von Kingir, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 30.5.1956, S. 333f.; K. Heinrich, Der Streik von Norilsk, in: Aus Politik und Zeigeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 6.1.1956, S. 350–356; ders., Wir streikten in Norilsk, in: ebd., S. 357–363; H. Passin/Fritz van Briessen, Der Streik von Norilsk, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 6.1.1956, S. 345–356.

[8] Hagen, DDR – Juni 53, S. 199.

[9] Vgl. die anderen Beiträge in diesem Band.

[10] Ein nach wie vor beeindruckendes Beispiel für die Analyse der Dynamik und der Übergänge zwischen verschiedenen Kampfformen der Arbeiterbewegung ist Rosa Luxemburgs Beitrag in der »Massenstreikdebatte«.

[11]Zur Quellenlage zu den Lageraufständen in der UdSSR vgl. Karl Schlögel, Der renitente Held, Kapitel II; über Nowotscherkassk: V. Belotserkovsky, Workers Struggles in the USSR in the Early Sixties, in: Critique 10–11/1978–79, S. 37–50.

[12]Charakteristisch für die linke Tradition: Antonio Carlo, Politische und ökonomische Struktur der UdSSR (1917–1975). Diktatur des Proletariats oder bürokratischer Kollektivismus, Berlin 1972; Jean-Marc Chauvier, Die »Macht der Arbeiter«. Die Arbeiterklasse und die Gewerkschaften im sowjetischen Unternehmen, in: Rudi Dutschke/Manfred Wilke (Hg.), Die Sowjetunion, Solschenizyn und die westliche Linke, Reinbek 1975, S. 109–128; Andras Hegedüs, Sozialismus und Bürokratie, Reinbek 1981; Jacek Kuron/Karol Modzelewski, Vom linken Flügel. Offener Brief an die Vereinigte Polnische Arbeiterpartei, Kiel o.J.; Rita di Leo, Die Arbeiter und das sowjetische System. Die Entwicklung von Klassenstrukturen und Klassenherrschaft in der UdSSR, München 1973; Sibylle Plogstedt, Arbeitskämpfe in der sowjetischen Industrie (1917–1933), Frankfurt/New York 1980.

[13] Den beiden »heroischen« Abschnitten der russischen Umwälzung – dem Bürgerkrieg 1918–1920 und der Mobilisierung am Beginn des 1. Fünfjahrplans – sind auch zwei herausragende Untersuchungen gewidmet: Diane P. Koenker/William G. Rosenberg/Ronald Grigor Suny (Hg.), Party, State, and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History, Bloomington 1989, sowie: Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia, Ithaca/London 1992.

[14] Neben der klassischen Literatur (Conquest, Nove, Medwedjew u.a.) vgl. die Dokumentensammlung von John Arch Getty/Oleg V. Naumov, The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939, New Haven/London 1999; vgl. auch die Beiträge in: Sheila Fitzpatrick (Ed.), Stalinism. New Directions, London/New York 2000; Gerd Koenen, Utopie der Säuberung – Was war der Kommunismus, Berlin 1998; Karl Schlögel, Utopie als Notstandsdenken – einige Überlegungen zur Diskussion über Utopie und Sowjetkommunismus.

[15] Zusammenfassend zur Kontroverse um den Totalitarismus – zwischen »alter Schule« und »Revisionisten« – vgl. Abbot Gleason, Totalitarianism. The Inner History of the Cold War, Oxford 1995.

[16] Die Analyse des Verhältnisses von Gesellschaft und »totalem Staat« stand im Zentrum der Arbeiten von: Carl Joachim Friedrich, Totalitarianism, New York 1964; Zbigniew Brzezinski, Ideology and Power in Soviet Politics, New York 1965, Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt/Berlin 1958. Über die lebensweltlichen Verhältnisse in der »totalitären Gesellschaft« vgl. Alex Inkeles/Raymond A. Bauer, The Soviet Citizen. Daily Life in a Totalitarian Society, Cambridge/Mass. 1959; Alex Inkeles, Social Change in Soviet Russia, Cambridge/Mass. 1968.

[17] Zur Typologie von Konflikten in Gesellschaften sowjetischen Typs vgl. Rudolf L. Tökés (Hg.), Dissent in the USSR. Politics, Ideology and People, Baltimore/London 1975; Mary McAuley, Labour Disputes in Soviet Russia 1957–1965, Oxford 1969; A. Brodersen. The Soviet Worker. Labor and Government in the Soviet Society, New York 1966; Emily Clark Brown, Soviet Trade Unions and Labor Relations, Cambridge/Mass. 1966; Walter D. Connor, Workers, Politics and Class Consciousness, in: Arcadeus Kahan/Blair A. Ruble (Hg.), Industrial Labor in the USSR, New York 1979, S. 313–332; Murray Yanowitch (Hg.), Soviet Work Attitudes, White Plains, New York 1979; Walter D. Connor, Dissent in Eastern Europe: A New Coalition, in: Problems of Communism, vol. XXIX (1980) No. 1, S. 1–17; A. Pravda, Industrial Workers: Patterns of Dissent, Opposition and Accomodation, in: Rudolf L. Tökés (Hg.), Dissent in Eastern Europe, London/Basingstoke 1979, S. 209–262; A. Pravda, Spontaneous Workers’ Activities in the Soviet Union, in: Arcadeus Kahan/Blair A. Ruble (Hg.), Industrial Labor in the USSR, New York 1979, S. 333–366.

[18] Eine frühe, aber bis heute gültige Arbeit hierzu: Dimitrj Pospielovsky, Russian Police Trade Unionism. Experiment or Provocation, London 1971.

[19] Über den Urbanisierungsprozeß, der zugleich ein Prozeß der Ruralisierung der Städte ist, vgl. Moshe Lewin, The Making of the Soviet System. Essays in the Social History of Interwar Russia, New York 1985; J.G. Gliksman, The Russian Urban Worker: From Serf to Proletarian, in: Cyril E. Black (Hg.), The Transformation of Russian Society, Cambridge/Mass., 1960, S. 311–323; David Lane/Felicity Ann O’Dell, The Soviet Industrial Worker. Social Class, Education and Control, Oxford 1978.

[20] Über die Instabilität und Fragilität von sozialen Identitäten, auch über den z.T. fiktiven Charakter von Identitätszuschreibungen, vgl. die Beiträge in: Diane P. Koenker/William G. Rosenberg/Ronald Grigor Suny (Hg.), Party, State, and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History, Bloomington 1989, v.a. Leopold H. Haimson, Civil War and the Problem of Social Identities in Early Twentieth-Century Russia, S. 24–50.

[21] Konfliktschlichtung ist ein Zentralthema aller Untersuchungen zur sowjetischen Arbeitswelt: Wolfgang Teckenberg, Labour Turnover and Job Satisfaction: Indicators of Industrial Conflict in the USSR? In: Soviet Studies, Vol. XXX (1978) No. 2, S. 193–211; ders., Arbeitsbeziehungen, informelle Kontakte und Produktivität in sowjetischen Betrieben, Berichte des BIOst 19/1980; M. Holubenko, The Soviet Working Class. Discontent and Opposition, in: Critique 4/1975, S. 5–25; Arcadeus Kahan/Blaur A. Ruble (Hg.), Industrial Labor in the USSR, New York 1979.

[22] Über diese extreme Form der Ausgrenzung und Kriminalisierung vgl. Wladimir Bukowskij (Hg.), Opposition. Eine neue Geisteskrankheit in der Sowjetunion? Eine Dokumentation, München 1971; ders., Wind vor dem Eisgang, Berlin/Frankfurt/Wien 1978.

[23] Rote Fahnen über Polen, München 1972.

[24] Zur Karriere der Idee der Civil Socity vgl. neben vielen anderen: Jacques Rupnik, Dissent in Poland 1968–1978: The End of Revisionism and the Rebirth of the Civil Society, in: Rudolf L. Tökés (Hg.), Opposition in Eastern Europe, London/Basingstoke 1979, S. 60–112; Krzysztof Michalski (Hg.), Europa und die Civil Society. Castelgandolfo-Gespräche 1989, Stuttgart 1991.

[25] Zit. nach: Der Aufstand der Arbeiterschaft im Ostsektor von Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. Tätigkeitsbericht der Hauptabteilung Politik des Rundfunks im amerikanischen Sektor in der Zeit vom 16. Juni bis zum 23. Juni 1953, o.O. (Berlin), o.J., S. 16.

[26] Jadwiga Staniszkis, Poland’s Self-limiting Revolution, Princeton/New York 1984.

[27] Das hat versucht: Timothy Garton Ash, Ein Jahrhundert wird abgewählt. Aus den Zentren Mitteleuropas 1980–1990, München 1990; ders., Im Namen Europas. Deutschland und der geteilte Kontinent, München 1993.

[28] Reflexion der Verhältnisse im Spätsozialismus vgl. György Konrad/István Szelenyi, Die Intelligenz auf dem Wege zur Klassenmacht, Frankfurt a.M., 1978; Jan Skála, Die âSSR: Vom Prager Frühling zur Charta 77. Mit einem dokumentarischen Anhang, Berlin 1978; Adam Michnik, Was wir wollen und was wir können, in: Helga Hirsch (Hg.), Polnischer Frieden. Aufsätze zur Konzeption des Widerstands, Berlin 1985; György Dalos, Archipel Gulasch. Die Entstehung der demokratischen Opposition in Ungarn. Mit einem Dokumentenanhang, Bremen 1986; Boris Lewytzkyj, Politische Opposition in der Sowjetunion 1960–1972. Analyse und Dokumentation, München 1972; Ljudmila Alekseeva, Istorija inakomyslija v SSSR. Novejskij period, Benson/Vermont 1984 (engl. Ludmilla Alexeyeva, Soviet Dissent, Middletown/Conn. 1985).

Zitation

Karl Schlögel, Der 17. Juni und die Krisengeschichte des sozialistischen Systems (Reprint), in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/der-17-juni-und-die-krisengeschichte-des-sozialistischen-systems-reprint