Noch bis Ende September 2016 sind im Berliner Martin-Gropius-Bau Kunstwerke zu sehen, die in der DDR entstanden sind. „Gegenstimmen. Kunst in der DDR 1976–1989“ lautet der Titel der Ausstellung, der den räumlichen, zeitlichen und intentionalen Rahmen der ausgestellten Werke absteckt. Christoph Tannert und Eugen Blume tragen die kuratorische Verantwortung für die Ausstellung; unterstützt wurde das Vorhaben durch die Deutsche Gesellschaft e.V.; finanziert haben das beachtliche Großprojekt die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband sowie die Bundeszentrale für politische Bildung.

Jürgen Schäfer, Umarmung, 1989, Acryl auf Hartfaser, 200 x 160cm, Courtesy the artist

Mit freundlicher Genehmigung von Eric Tschernow, Berlin

Zum Anlass der Ausstellung wählten die Veranstalter den 40. Jahrestag der Ausbürgerung Wolf Biermanns. Andreas H. Apelt, Bevollmächtigter des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft e.V., begründet diesen zeitlichen Fokus auf die Jahre 1976 bis 1989 damit, dass mit der Ausbürgerung Biermanns „eine Situation des Widerspruchs und Widerstands“ entstanden sei, in der „eine dissidentische Kultur, die unversöhnlich dem real existierenden Sozialismus gegenüberstand, blühte“.[1] Dem in Folge der kulturpolitischen und künstlerischen Zäsur von 1976 entstandenen „vielseitigen Schaffen von kritischen und nichtstaatskonformen Künstlern in der DDR“[2] wolle sich die Ausstellung widmen. Dabei, so ist es den Ankündigungen zur Ausstellung zu entnehmen, solle „die Wechselwirkung zwischen ‚Geist‘ (künstlerischer Freiheit) und ‚Macht‘ (repressivem Regime)“ aufgespürt und „nach dem bildkünstlerischen Ausdruck von Distanz, Privatisierung, Rückzug als Teil des genetischen Codes, auch der ästhetischen Gegenöffentlichkeit“ geforscht werden.[3]

Hinter dieser Programmatik, mit der die Ausstellung beworben wird, ließe sich vermuten, die Ausstellung biete Dechiffrierungsangebote an, um die künstlerischen Arbeiten als kulturhistorische Quellen widerständigen, gar „dissidentischen“ Verhaltens in der DDR zu entziffern: ein Lehrprogramm für die historische und politische Bildungsarbeit.

Als wolle sich Christoph Tannert von der so beworbenen Ausstellung distanzieren, beginnt dieser jedoch sein Katalogvorwort mit einer klaren Positionierung: „Gegenstimmen ist eine Kunstausstellung, keine kulturhistorische Sammlung von Asservaten.“[4]

Der Anspruch der Ausstellungsmacher könnte nicht größer und gleichzeitig widersprüchlicher sein: Die Ausstellung soll Kunstwerke ausschließlich als Kunst und nicht als historische Dokumente bzw. Asservate eines künstlerischen Erbes verstehen, und sie soll zugleich den „dissidentischen“ Gehalt der Arbeiten freilegen. Der Ansatz, Kunst als Kunst wahrzunehmen, versucht, dem Autonomieanspruch der Künstler, d.h. einem Selbstverständnis vieler Künstler gerecht zu werden, stets nur den Gesetzen der Kunst zu folgen. Gleichzeitig wird dieses Vorhaben auf eigentümliche Art und Weise konterkariert. Denn die Kunstwerke dechiffrieren und deuten zu wollen, ihnen einen „dissidentischen“ Inhalt einzuschreiben, mag auf den ersten Blick autonome Bezirke künstlerischen Handelns beleuchten und damit einem Autonomieanspruch gerecht werden. Doch werden damit, und darin liegt der Widerspruch, die Kunstwerke zu Quellen und letztendlich zu „Asservaten“, d.h. zu Beweismitteln einer Sicht auf die Vergangenheit.

Der Grund für die überladene Programmatik der Ausstellung ist in den bisherigen Auseinandersetzungen mit der Kunst aus der DDR, die unter dem Begriff des Bilderstreites firmieren, zu suchen. Obwohl der mythische Gehalt der Idee einer Autonomie von Kunst – vor allem in der Postmoderne – als entzaubert gilt und das unauflösliche, aber Impulse gebende Dilemma zwischen dem Autonomieanspruch der Künstler und der Wirklichkeit des Kunstsystems umfassend untersucht und beschrieben worden ist, gewann die Idee, die Freiheit der Kunst als normensetzenden Maßstab anzulegen, immer wieder an Bedeutung. Im deutsch-deutschen Vereinigungsprozess erfuhr der Autonomieanspruch an Kunst und Künstlern eine bemerkenswerte Wiederbelebung. Hier wurden ethische Kriterien der Ästhetik aufgestellt, anhand derer das künstlerische Erbe der DDR vermessen worden ist. Die Ausstellung „60 Jahre – 60 Werke“ aus Anlass des Jahrestages der Gründung der Bundesrepublik, die 2009 im Gropius-Bau zu sehen war, gilt als Paradebeispiel dieser Sichtweise.[5] Hier ist Kunst in der DDR paradigmatisch als Abnorm der künstlerischen Moderne deklariert und daher in der Rückschau auf die bundesdeutsche Entwicklung der Kunst nicht beachtet worden. Als Begründung verwiesen die Ausstellungsmacher darauf, dass es in der DDR keine verfassungsrechtlich abgesicherte Freiheit der Kunst gegeben habe und damit auch keine Kunst.[6] Etliche Künstler und Kunstkritiker haben dieses Denken kritisiert und als Ausgrenzung der Kunst aus der DDR aus einem gesamtdeutschen kunsthistorischen Diskurs empfunden.

Die „Gegenstimmen“-Ausstellung wendet sich gegen das Verständnis, in der DDR habe es keine Kunst gegeben. Die ausgestellten Kunstwerke sollen als Beleg dafür dienen, dass es in der DDR Künstler gab, die sich dem „ideologischen Diktat“ widersetzten, die „ideologische Gleichschaltung, Willkür und Formen der Druckausübung durch den staatlichen Machtapparat“ verneinten und die „Herrschaftsstrukturen unterminiert“ hatten, wie es von Tannert im Katalogvorwort formuliert wird.[7] In dem widerständigen Verhalten der Künstler und Künstlerinnen käme ihr Drängen nach Autonomie und Selbstbestimmtheit zum Ausdruck. Die ausgestellten Werke würden diese Akte des Widerstandes, der sogenannten Gegenstimmen, repräsentierenund die autonomen Bestrebungen der Künstler belegen, die wiederum den Kunstwert der Werke bezeugen.

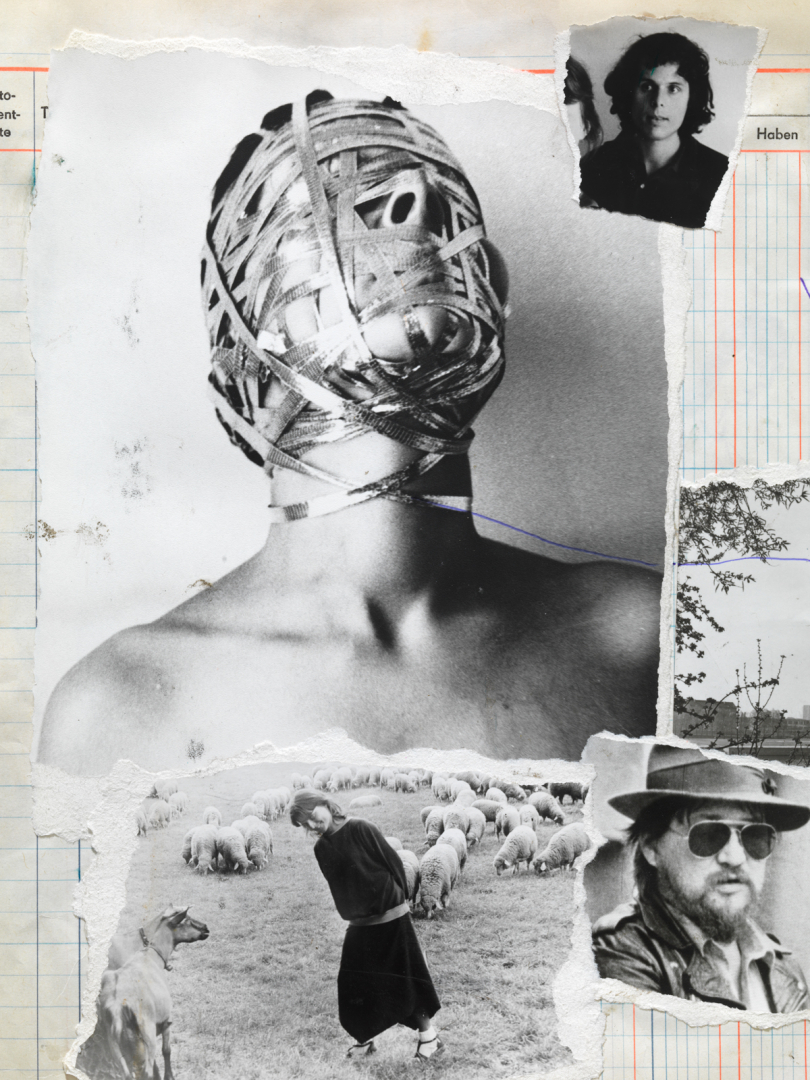

Cornelia Schleime, Aus einem Soll-und-Haben-Bildtagebuch, 1982, Collage unter Verwendung eines S/W-Fotos von Gabriele Stötzer,

Foto Selbstinszenierung Cornelia Schleime mit Geschenkband, 42 x 30 cm

Mit freundlicher Genehmigung von

Bernd Borchardt, Berlin

Insgesamt 80 Künstler haben die Kuratoren ausgewählt. Die Bandbreite der künstlerischen Formensprachen könnte nicht umfassender sein, und sie widerlegt eindrücklich das Bild einer DDR-Kunst, das sich in die kollektive Wahrnehmung eingebrannt hat: die Vorstellung nämlich, Kunst aus der DDR sei prinzipiell gegenständlich und trüge affirmativen Charakter. Zu sehen sind vielmehr gegenstandsbezogene und abstrakte Formen gleichermaßen sowie zahlreiche Arbeiten, in denen die Formen changieren und sich auflösen; in denen Figurationen ins Abstrakte hinübergleiten. Es sind Arbeiten, die sich einer eindeutigen Zuschreibung und klaren Interpretation entziehen. Werke, die, obwohl sie in der DDR entstanden sind, nicht als DDR-Kunst Geltung fanden und finden. Die Werke der Gegenstimmen waren in der Mehrzahl in der DDR unsichtbar, und dies hat sich mit dem Ende des SED-Regimes kaum verändert. Nur wenige Künstler haben sich auf dem gesamtdeutschen und internationalen Kunstmarkt behaupten können: Thomas Florschuetz, Cornelia Schleime, Via Lewandowsky gehören zu diesen wenigen. In den 1990er und 2000er Jahren, d.h. im Zuge der Auseinandersetzungen im Bilderstreit sind auch die sogenannten Gegenstimmen nicht beachtet, nicht ausgestellt worden. Und zwar nicht nur aus jenem bereits genannten Grund, dass Kunst aus der DDR nicht als Kunst galt. Vielmehr wurde im sogenannten Bilderstreit der Wert jener Kunstwerke verhandelt, die in den repräsentativen Ausstellungen sowie in öffentlichen Räumen in der DDR zu sehen waren und unter dem Begriff der „Staatskunst“ firmierten.

Zugespitzt formuliert, ist die Ausgrenzung, die die Werke der Gegenstimmen bereits in der DDR erfahren haben, nach 1989 fortgesetzt worden. Nicht zuletzt dagegen will die Ausstellung vorgehen und Kunstwerke ins Sichtfeld rücken, die bislang kaum oder gar nicht ausgestellt worden sind.

Die Ausstellung „Gegenstimmen“ ist also in doppelter Hinsicht ein Weckruf ans Kunstpublikum: Sie will an die Künstler erinnern, die sich Freiräume erkämpft hatten, und sie will deren Werken, die in vielen Fällen unbekannt sind, zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

Um den Kunstcharakter der ausgestellten Werke zu betonen, verzichten die Ausstellungsmacher auf Erläuterungen und Hintergrundinformationen. Diese Informationsreduktion lässt viel Raum für Behauptungen. Eine dieser Behauptungen ist der Titel der Ausstellung: „Gegenstimmen“. Mit diesem Titel wird die ostdeutsche Künstlerschaft in zwei gegensätzliche Gruppen geteilt: Die eine Gruppe, so die Annahme, ist gekennzeichnet durch ihr systemloyales Verhalten, die andere, eben jene Gegenstimmen, zeichnen sich durch ihre kritische Haltung gegenüber den herrschenden Eliten aus. Diese Zweiteilung hat es jedoch keineswegs gegeben: „Hier eine klare konterrevolutionäre Avantgarde und dort die Staatskünstler, diese saubere Trennung gab es nie. Es gab immer Brücken und Stege, über die munter hin- und hergegangen wurde, von einem mehr, vom anderen weniger“, beschrieb der Leipziger Künstler Lutz Dammbeck retrospektiv die Situation der Künstler in der DDR.[8] Der Titel „Gegenstimmen“ bildet diesen möglichen Seitenwechsel der Künstler nicht ab. Er arbeitet einer polarisierenden Sicht zu, die vernebelt, aber nicht klarstellt, die Grenzen zieht, die es nicht gab; die Kooperationen unterschlägt und nicht von Grenzgängen spricht. In seinem Vorwort ist der Kurator Christoph Tannert bemüht, die mit dem Titel und den Ankündigungen gezogenen Grenzlinien aufzuweichen: Viele der ausgestellten Künstler waren „’anti’ – gegenüber dem Kurs der Partei“, definiert er ihre Gegnerschaft, „aber nicht andauernd und nicht in jeder Frage“, ergänzt er einschränkend diese Anti-Haltung. „Viele Künstler sympathisierten mit der Idee des Sozialismus, ohne Anhänger der SED-Ideologie zu sein“, führt er weiter aus, ohne Erklärungen für diese Widersprüchlichkeit zu geben. Der scheinbare Antagonismus zwischen dem behaupteten „dissidentischen“ Verhalten der Künstler und deren Zuspruch zur sozialistischen Idee bleibt unbeantwortet im Raum stehen. Letztlich kapituliert Tannert vor den von ihm zum Leben erweckten Gegenstimmen: „Es muss wohl zur Besonderheit eines solchen Projekts gehören, dass sich im Zuge der Erarbeitung der kuratorischen Auswahl die Wesenheit der ‚Gegenstimmen’ ändert, dass sie sich entzieht und den Zugriff auf sie verweigert.“[9] Den Gegenstimmen fehlt eine gemeinsame Basis, denn die „Anti-Haltung“ entpuppt sich als äußerst fragil und fluide, ihre Abgrenzung von den „Fürsprechern“ lässt sich nur punktuell, sporadisch und kurzzeitig festmachen. Leider versäumen es die Ausstellungsmacher, diesen vielversprechenden Ansatz einer äußerst inkonsistenten Kunstszene produktiv für kulturhistorische Fragestellungen zu nutzen.

Die Medien allerdings lassen sich von solchen Widersprüchen nicht in die Irre führen. Im Gegenteil, in den Rezensionen werden die Zuordnung der ausgestellten Werke und die Polarisierung der DDR-Kunst weiter zugespitzt. So wird etwa im „Tagesspiegel“ die Ausstellung mit „Der ungezähmte Osten“ angepriesen, die „Berliner Morgenpost“ titelt ihren Bericht mit „Flucht und Freiheit“, in der Kunstzeitschrift „art“ ist von der „nicht staatstragenden Kunstszene“ zu lesen, und im „Freitag“ ist von Künstlern und Künstlerinnen die Rede, die „nicht vom Diktat des Sozialistischen Realismus usurpiert wurden, sondern widerständige Kunst unter dem Radar des Staatsapparates hervorbrachten“. Zu einem „Fanal gegen die Diktatur“ werden im rbb die Gegenstimmen stilisiert.[10]

Die Ausstellung möchte Fehlwahrnehmungen korrigieren, bewirkt letztlich jedoch neue Pauschalisierungen: Unüberwindbare Grenzen werden zwischen den „Usurpierten“ und den „Widerständigen“, zwischen den „staatstragenden“ und den „nichtstaatstragenden“ Künstlern gezogen. Die generelle Abwertung von Kunst aus der DDR ist der Behauptung von Autonomie und Kunstwürdigkeit gewichen. Die Argumentation, dass Kunst nur in Freiheit entstehen könne, hat sich nicht verändert. Es sind dieselben Argumente, mit denen die Macher der Ausstellung „60 Jahre – 60 Werke“ ihre Auswahl begründeten; nur dienen sie nun dazu, zu beweisen, dass es doch Kunst in der DDR gab. Auch diese Ausstellung zeigt sich im Diskurs gefangen, der, so scheint es, klare Ab- und Ausgrenzungen bewirkt. „Die Subkultur war niemals implementär“, wird Tannert im „Tagesspiegel“ zitiert, „eine Vermengung von Parteigängern und -gegnern“ dürfe es nicht geben.[11] Dabei, so schien es bislang, war es durchaus möglich geworden, aus den Bilderstreitigkeiten und den damit verbundenen Einseitigkeiten auszubrechen und „Staatskünstler und Dissidenten zusammen“ zu denken und zu zeigen, wie die Ausstellung „Abschied Ikarus“ 2012 in Weimar unter Beweis stellte.[12] Doch von diesem Ansatz will sich die „Gegenstimmen“-Ausstellung absetzen. Mit der behaupteten Separierung der ostdeutschen Kunstszene beharrt Tannert auf seinen Ansichten, die er bereits mehrmals äußerte. Als 1994 die Neue Nationalgalerie ihre „Neue Hängung“ eröffnete, mit der sie erstmals beide Kunstsammlungen – aus Ost und West – miteinander in Beziehung zu setzen suchte, hatte Tannert eine „Differenzierung zwischen staatstragenden und nicht-staatstragenden Positionen innerhalb der Kunst in der DDR“ angemahnt. Denn dies sei, so Tannert, ein „kleiner, aber für einzelne Künste oft so schmerzvoller Unterschied“[13] gewesen.

Else Gabriel und Ulf Wrede, Alias, auch genannt… Die Kunst der Fuge, Performance und Autoperforationsartistik, Galerie Weißer Elefant, Ost-Berlin, 17. Juni 1989

Mit freundlicher Genehmigung von

Jochen Wermann, Berlin / VG Bild-Kunst, Bonn 2012

Tannert und Blume kennen etliche der ausgestellten Künstler persönlich, begleiten sie seit Jahrzehnten, stritten und eroberten für sie öffentliche Räume in der DDR sowie im vereinten Deutschland. Sie sind beide streitbare Fürsprecher der Gegenstimmen. Im Fokus ihres Interesses stand und steht jene Kunst, die sich den klassischen künstlerischen Techniken, publikumsfreundlichen Formensprachen und einer eindeutigen Lesbarkeit verweigerte, stehen jene vorwiegend jungen Künstler, die experimentell und intermedial arbeiteten.

Der Präsident des Verbandes Bildender Künstler der DDR, Willi Sitte, hatte in den 1980er Jahren den neuen Strömungen in der Kunst in der DDR „Ästhetisierung von Sinnlosigkeit“ vorgeworfen und damit die Verweigerungshaltung des Künstlerverbandes, diese Formen künstlerischen Schaffens anzuerkennen, begründet. Dennoch konnten die Gegenstimmen in den 1980er Jahren allmählich öffentliche Aufmerksamkeit erringen. Im Rahmen der Berliner Bezirkskunstausstellung im Frühsommer 1989 hatten Blume und Tannert die sogenannte Permanente Kunstkonferenz organisiert. In der Berliner Galerie „Weißer Elefant“ führten Reinhard Zabka, Erhard Monden, Robert Rehfeldt sowie die Autoperforationsartisten Else Gabriel, Micha Brendel, Via Lewandowsky, Rainer Görß, einige der heute in der „Gegenstimmen“-Ausstellung vertretenden Künstler, ihre Kunst auf.[14] So gab etwa Via Lewandowsky, eingezwängt in ein Ballettröckchen, seine Ein-Mann-Performance „Trichinen auf Kreuzfahrt“ zum Besten, und Else Gabriel tauchte ihr Haupt in einen Eimer mit Blut.[15] Mit ihren subtilen und häufig absichtsvoll unverständlichen Anspielungen erhitzten sie damals die Gemüter. Die Kritiker fühlten sich beleidigt, vermissten Ernst- und Sinnhaftigkeit und beharrten auf ihrem Mantra, dass Kunst sich dem Publikum verständlich zeigen müsste, um Dinge „bewegen“ zu können.[16] Die jungen Künstler hatten sich den funktionalistischen Begriffen und dem Verständnis, was Kunst sein sollte, entzogen; sie ignorierten die staatssozialistischen Kunstgesetze: ein Affront für das Establishment.

Die Zuschreibung, dass es sich bei der Trichinen-Performance, um bei dem Beispiel Lewandowskys zu bleiben, um „nicht-staatstragende“ Kunst handele, macht nicht sichtbar, dass mit solchen Kunstaktionen, die den politisch gewünschten Kunstkanon sprengten, bis in offizielle, genehmigte Räume hinein, gesellschaftlich bindende Effekte freigesetzt werden konnten. Einerseits zeigten sich die Unterstützer der Aktionen über den Erfolg, die verbandsinterne Galerie erobern zu können, zufrieden und lasen darin die Anerkennung ihrer Mühen. Andererseits erlaubte die Bereitstellung der „offiziellen“ Ausstellungsräume, dass die kulturpolitischen Verantwortlichen ihre Toleranz und Offenheit gegenüber den jungen Künstlern unter Beweis stellen konnten.

Zudem zeigte die Rezeption der Kunstkonferenz, die u.a. in der Verbandszeitschrift „Bildende Kunst“ stattfand, wie sehr die loyale Kunstkritik bemüht war, einen weiteren bindenden Effekt zu erzielen: Die Kunstaktion, vor allem die Aktionen der Autoperforationsartisten boten Anlass, einen Disput über den Wert und die Sinnhaftigkeit dieser Aktionskunst auszutragen.[17] Als nützlich erwies es sich, zu kolportieren, wie unzufrieden und ratlos nicht allein die Kunstkritik, sondern auch das Publikum auf diese Kunst reagiere. Die geschmacklichen Vorlieben und Abneigungen des Publikums wurden als Beweis angeführt, um zu belegen, dass die Kunst weder verständlich sei, noch einen Sinn transportiere und sich damit den Kriterien von Kunst überhaupt entziehe. Das nach einer lesbaren und verständlichen Kunst verlangende „gesunde Volksempfinden“, das – auch heute noch – einer der größten Widersacher der Freiheit der Kunst darstellt, diente dazu, eine mehrheitsfähige Ablehnung der Performances zu behaupten.[18] Mit dieser Verbrüderung der Kunstkritik mit dem Kunstgeschmack des Publikums ist das Projekt der Kunstkonferenz unfreiwillig in den Dienst von Politik gestellt worden. Die Unterscheidung zwischen „staatstragender“ und „nicht-staatstragender“ Kunst kann diese Indienstnahme nicht artikulieren und damit wesentliche systemunterstützende Mechanismen nicht abbilden.

Inwiefern wird die Ausstellung den Ansprüchen der Kuratoren gerecht?

In der Präsentation der Arbeiten bildet sich der Wunsch ab, die Werke als Kunst zu zeigen: Das Ausstellungsformat ist klassisch; die Hängung ist großzügig, jedem einzelnen Werk wird ausreichend Platz an den Wänden und im Raum zuteil, sodass sich die Kunstwerke separat wahrnehmen lassen. Dem Betrachter bleibt die Möglichkeit zur Distanz zum Werk – eine ehrwürdigende Geste, sozusagen ein Knicks vor der Kunst. Doch der Gropius-Bau, ein Museumsbau aus dem 19. Jahrhundert im Stile italienischer Renaissance-Architektur, macht es den Arbeiten nicht leicht, sich zu entfalten. Unfreiwillig konkurrieren die ausgestellten Gemälde, Fotografien und Plastiken mit der übergewichtigen architektonischen Brillanz und Ästhetik der Räume und können dadurch die Aufmerksamkeit des Besuchers nicht gänzlich für sich gewinnen. Die Arbeiten sind ihrer Entstehungszusammenhänge entrückt worden. Man fühlt sich an die Bedenken Goethes erinnert, der gerne auf Reisen ging, um sich die Kunst an ihrem Entstehungsort anzusehen. Goethe gab sich angesichts der Verschleppung von Kunstwerken aus Italien nach Paris im Zuge der französischen Revolution wehmütig gestimmt. Was macht die Entwurzelung von Kunstwerken aus dem Kontext ihrer Entstehung und Tradierung mit der Kunst?[19] Der Gropius-Bau kann die Enge der Ateliers, der Flure, Wohnzimmer und Kellerräume, der Hinterhöfe und kleinen Galerien, die den meisten der ausgestellten Arbeiten zur Verfügung gestanden hatten, nicht abbilden. Die Arbeiten wirken, als habe man sie ihrer Kraft beraubt, sie widerstandslos gemacht. Die behauptete Gegenstimme verliert sich im Ungefähren.

Mit dem Ende der DDR verschwand nicht nur ein politisches System, sondern eine Sinn- und Denkwelt, angereichert mit Symbolen und Begriffen, eine Welt, die sich Außenstehenden nicht einfach vermittelt und die selbst für die Mitlebenden unverständlich sein kann. Wenn sich die Ausstellung nicht nur an ehemalige DDR-Bürger oder Insider richtet, muss sie diesen Kontext vermitteln. Dem verweigern sich die Ausstellungsmacher bewusst. Einige der in der Ausstellung vertretenen Künstler unterstützen dieses Vorgehen explizit.

Auf kleinen Täfelchen sind den Kunstwerken Statements der Künstler oder der Kuratoren beigegeben. Der Berliner Maler und Bildhauer Trak Wendisch beispielsweise kommentiert seine Arbeiten wie folgt: „Zu besichtigen sind hier Bilder eines Einzelnen. Zeugnisse der Ortlosigkeit, der Wut, der Trauer, der Gegenwehr [...]. Ansonsten ist zu sehen, was zu sehen ist, den Rest wusste das Publikum, oder weiß es eben nicht.“[20] Was das Publikum wissen kann oder nicht, zeigt auch eine Rezension im rbb, in der eines der Werke von Wendisch wie folgt interpretiert wurde: „Zwei scharfe schwarze Hunde bedrängen einen nackten Mann. [...] Das Ölbild des Berliner Malers Trak Wendisch, einst Meisterschüler in Dresden, zeigt auf jeden Fall den Kampf mit der Macht.“[21] [1]

Dass das Gemälde auf jeden Fall den Kampf mit der Macht abbilde, ist eine reine Spekulation; das Gemälde lässt vielerlei Deutungen zu. Im Kommentar des Künstlers zu seinen Arbeiten in der Ausstellung ist weiter zu lesen: „Das Eigentliche liegt unter dem dünnen narrativen Firnis.“[22] Nur leider wird das „Eigentliche“, wie es Wendisch nennt, in der Ausstellung durch Programmatik, Titel und Medienresonanz verstellt. Die Intention der Ausstellungsmacher, „kritische und nicht-staatskonforme“ Arbeiten zu zeigen, legt sich wie ein Firnis über die Arbeiten und intendiert deren Interpretation. Das ist schade. Die Ausstellung schafft weder das eine noch das andere: Sie ist weder eine Kunst- noch eine kulturhistorische Ausstellung; sie vermengt beides miteinander, damit wird sie weder der Kunst gerecht, noch bringt sie erhellende Momente. Das künstlerische Milieu, in dem die ausgestellten Künstler lebten und arbeiteten, bleibt unerzählt.

Dabei war es Tannert, der 1994 die Ausstellungsmacher der Nationalgalerie dazu aufforderte, „den Raum der politischen, ideologischen und sozialen Realitäten, mithin den Aspekt der Kontextualisierung von Kunst“ nicht zu missachten. „Das Ausstellen von staatstragender Kunst bedarf der museumspädagogischen Betreuung und Erläuterung“ mahnte Tannert an.[23] Warum er diese Kontextualisierung für die Gegenstimmen nicht in Betracht zog, bleibt fragwürdig.

Es ist wie so oft, die Ausstellung dient als Appetizer, der Martin-Gropius-Bau garantiert für öffentliche Aufmerksamkeit, auch über die städtischen Grenzen hinweg. Der Wert der Ausstellung beschränkt sich auf die Aura der Werke.

Weiterführende Informationen erhält der Interessierte allerdings im Katalog. Dieser birgt den angekündigten kulturhistorischen Mehrwert der Ausstellung. Nur im Bunde mit dem Katalog schafft die Ausstellung den Spagat zwischen Kunstausstellung und kulturhistorischer Einordnung. Hier sind die Kommentare der Künstler nachzulesen, hier sind die Arbeiten nach Künstlern geordnet abgebildet. Ergänzt werden diese Informationen zu den Werken mit zehn eigens für die Ausstellung erstellten kunsthistorischen und soziologischen Beiträgen. Letztlich wird es der Katalog sein, der die Erinnerung an die Ausstellung wachhält und Informationen über Werk und Künstler, über historische Kontexte und wissenschaftliche Analysen dieser Zeit vermittelt, auch über den Ausstellungszeitraum hinaus.

Die Texte sind allesamt lesenswert, wenn auch der eine oder andere Autor vom Ansatz und Titel der Ausstellung dazu verleitet wurde, Konventionen zu behaupten, um sie dann von den „dissidentischen“ Künstlern wieder einreißen zu lassen. Ein Spiel, das an die „Wiedererrichtung“ der Berliner Mauer erinnert, die 2009 im Gedenken an den Mauerfall aus Styropor-Elementen aufgestellt worden war, um sie von Politprominenz zum Einsturz bringen zu lassen.

In den Katalogbeiträgen ist auch von fließenden Grenzen „zwischen Kunst und Lebenskunst, zwischen Hochkultur und Humbug“, vom „Preis der Freiheit“ die Rede, den die Akteure bezahlten, von einer „partiellen Sprachlosigkeit“, die Gemeinschaft stiften konnte.[24] Hier werden leisere Töne angeschlagen und differenzierte Sichtweisen angeboten. Der Soziologe Wolfgang Engler etwa lotet die „Inkubationszeit des gesellschaftlichen Aufbruchs von 1989“ aus, die er durch die Biermann-Affäre ausgelöst sieht. Er analysiert die Tragweite und die Folgen des gesellschaftlichen Ausstiegs, des Rückzugs ins Private, mit der viele Akteure auf die Ausbürgerung Biermanns reagierten. Absolut waren der Rückzug und die „Selbstbezogenheit der Künstlerfronde“ jedoch nie, so Engler. Vielmehr blieb der „persönliche Raum“ stets an den gesellschaftlichen gekoppelt.[25] Den sich daraus ergebenden eingeschränkten Bewegungs- und Wirkungsraum deutete Tannert in einem Selbstbild, das er einst von sich zeichnete, spielerisch an: „Zuweilen bin ich in der DDR so ein pseudodissidentischer Brummkreisel gewesen. Zwar in einer kritischen Position, aber eher in Rotation um die eigene Achse oder wie eine Boje, die nicht wegschwimmt, sondern nur auf- und abtaucht.“[26]

Fazit

Die Ausstellung ist ein erfolgreicher Höhepunkt der jahrzehntelangen Bemühungen der beiden Kuratoren, Künstler aus der DDR, die in der Vergangenheit allzu oft nicht beachtet worden sind, zu würdigen.

Was bleibt zu wünschen? Es wäre angebracht, die Ausstellung mit weniger Getöse, weniger Polarisierungen und Abgrenzungen zu umwerben und die Behauptung, die Ausstellung als Kunstausstellung zu verstehen, ernst zu nehmen. In diesem Falle hätte man allerdings aushalten müssen, dass jeder Besucher für sich selbst den „dünnen narrativen Firnis“ von den Bildern entfernt und die Geschichte, die er darunter findet, auch ein Stück die eigene spiegelt und nicht immer die einer Gegenstimme.

Und schließlich bleibt zu wünschen, dass der kulturhistorische Ansatz in einer weiteren Ausstellung aufgenommen wird, um das von dem polnischen Kunsthistoriker Piotr Piotrowski beschriebene deutsche Paradoxon auf seine Bestandskraft und Tragweite für die weitere Entwicklung nach dem Ende der DDR hin zu überprüfen. Piotrowski stellt fest, dass im europäischen Vergleich der Entwicklungen in der Kunst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der DDR das Regime und die ostdeutschen Künstler, „even those who could not find a place for themselves within the official art channels, shared the same ideology“.[27] Vor allem, so Piotrowski, teilten regimeloyale als auch regimekritische Künstler ihre kritische Haltung mit den Herrschenden hinsichtlich der nationalsozialistischen Vergangenheit und dem liberalen Wirtschaftssystem des Westens. Diese deutsche Eigenartigkeit im Vergleich osteuropäischer Entwicklungen ließe sich daraufhin befragen, inwiefern hierin die Ursachen für die heftigen Auseinandersetzungen im deutschen Bilderstreit zu suchen sind. Denn auch in diesem Disput über den Wert der Kunst aus der DDR zeigt sich eine deutsche Besonderheit. Beispielsweise hat es in Polen keinen vergleichbaren Streit darüber gegeben, welchen Wert die Kunstwerke besäßen, die in der Zeit der Volksrepublik entstanden sind, und fand ebenso mit dem dortigen Ende des kommunistischen Regimes keine rigorose Neuordnung an den Museumswänden statt, die es jedoch in Deutschland zu verzeichnen gibt.

[1] Andreas H. Apelt: Vorwort, in: Gegenstimmen. Kunst in der DDR 1976–1989. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Martin-Gropius-Bau vom 16. Juli bis 26. September 2016, hrsg. von Deutsche Gesellschaft e.V. in Zusammenarbeit mit dem Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2016, S. 27.

[2] Apelt (wie Anm. 1).

[3] Nachzulesen auf der Internetseite des Gropius-Baus: Gegenstimmen. Kunst in der DDR 1976-1989.

[4] Christoph Tannert: Kuratorisches Vorwort, in: Gegenstimmen. Kunst in der DDR 1976–1989, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Martin-Gropius-Bau vom 16. Juli bis 26. September 2016, hrsg. von Deutsche Gesellschaft e.V. in Zusammenarbeit mit dem Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2016, S. 31–33, hier: S. 31.

[5] Vgl. den Katalog zur Ausstellung 60 Jahre – 60 Werke. Kunst aus der Bundesrepublik Deutschland 1949 – 2009, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Martin-Gropius-Bau vom 1. Mai bis 14. Juni 2009, hrsg. von Walter Smerling und Bazon Brock, Köln 2009.

[6] Vgl. die Ausstellungsrezension Ruth Wunnicke, 60 Jahre – 60 Werke. Eine Ausstellung erhitzt die Gemüter, in: Zeitgeschichte-online, Juni 2009.

[7] Tannert (wie Anm. 4), S. 31f.

[8] Gespräch mit Lutz Dammbeck, in: Revolution im geschlossenen Raum. Die andere Kultur in Leipzig 1970–1990, hrsg. von Uta Grundmann, Klaus Michael und Susanna Seufert, Leipzig 2002, S. 24–27, hier S. 27.

[9] Tannert (wie Anm. 4), S. 31.

[10] Nicola Kuhn, Der ungezähmte Osten, in: Der Tagesspiegel vom 16. Juli 2016; Gabriela Walde, Flucht und Freiheit. Die Schau ‚Gegenstimmen‘ im Gropius-Bau zeigt, wie widerständig Kunst jenseits der Staatsmacht sein konnte, in: Berliner Morgenpost vom 15. Juli 2016; Susanne Altmann, Dagegenhalten. Die Angst vor Haft, Ausgrenzung und Berufsverbot bestimmte spätestens seit der Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermann die künstlerische Praxis in der DDR, in: art. Das Kunstmagazin, 25.Juli 2016; Timon Karl Kaleyta und Vincent Schmidt, Nimmer? Immer. in: Freitag vom 28. Juli 2016; Maria Ossowski, Bilder vom Kampf mit der Macht, in: rbb Kultur vom 15. Juli 2016.

[11] Nicola Kuhn, Der ungezähmte Osten, in: Der Tagesspiegel vom 16. Juli 2016.

[12] Vgl. den Katalog zur Ausstellung „Abschied von Ikarus. Bildwelten in der DDR - neu gesehen“, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Neuen Museum Weimar vom 19. Oktober 2011 bis zum 3. Februar 2012, hrsg. von Karl-Siegbert Rehberg, Köln 2012.

[13] Christoph Tannert, Im Eifer der Wiedergutmachung, in: Der Tagesspiegel vom 20. Mai 1994, abgedruckt in: Wolfgang Kahlcke: Pressedokumentation zu einem durch die Neue Nationalgalerie ausgelösten 'deutschen Bilderstreit', in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz, hrsg. von i.A. des Stiftungsrates vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Werner Knopp, Berlin 1995 (XXXI), S. 378–382, hier: S. 380.

[14] Vgl. den Bericht über die Permanente Kunstkonferenz in: Bildende Kunst, 11/1989, S. 44–46.

[15] Siehe die Abbildungen im Katalog zur Ausstellung „Gegenstimmen“. Kunst in der DDR 1976-1989. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Martin-Gropius-Bau vom 16. Juli bis 26. September 2016, hrsg. von Deutsche Gesellschaft e.V. in Zusammenarbeit mit dem Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2016; Via Lewandowsky, S. 15–20, Else Gabriel S. 11–13.

[16] Vgl. bspw. Peter Michel, Bildstörung? und Frank P. Meyer, Marginalien zum ‚Frühlingssalon `88‘, in: Bildende Kunst 1/1989, S. 15f.

[17] Vgl. bspw. Ralf Bartholomäus, Wie spät ist es eigentlich?, in: Bildende Kunst 6/1989, S. 6 und die Replik darauf von Peter Michel, Es ist nicht zu spät, in: Bildende Kunst 11/1989, S. 7f.

[18] Das „gesunde Volksempfinden“, d.h. eine Ablehnung moderner Kunst aufgrund ihrer Unverständlichkeit, spielte auch in der westdeutschen Kunstrezeption immer wieder eine unrühmliche Rolle. Vgl. den Aufruf des Kulturrates „Die Freiheit der Kunst achten“, in: Nazi-Kunst ins Museum?, hrsg. von Klaus Staeck, Göttingen 1988, S. 140.

[19] Vgl. zu dieser Fragestellung und zu den positiven Folgen der Zirkulation von Kunstwerken für die Rezeption von Kunst in der Moderne Walter Grasskamp: Die unbewältigte Moderne. Kunst und Öffentlichkeit, München 1989.

[20] Katalog Gegenstimmen (wie Anm. 15), S. 456.

[21] Maria Ossowski, Bilder vom Kampf mit der Macht, in: rbb Kultur vom 15. Juli 2016. Siehe die Abbildung im Katalog Gegenstimmen (wie Anm. 15), S. 459.

[22] Katalog Gegenstimmen (wie Anm. 15), S. 456.

[23] Christoph Tannert, Im Eifer der Wiedergutmachung, in: Der Tagesspiegel vom 20. Mai 1994, abgedruckt in: Kahlcke (wie Anm. 13), hier: S. 380f.

[24] Vgl. die Texte von Annett Gröschner: Mein Prenzlauer Berg ist nicht dein Prenzlauer Berg. Vom Paradigmenwechsel einer Ortslage, in: Katalog Gegenstimmen (wie Anm. 15), S. 191–199, hier: S. 193 und Jan Faktor: Geruch und Augenblick, in: Katalog Gegenstimmen (wie Anm. 15), S. 201–207, hier: S. 201.

[25] Wolfgang Engler: DDR im Endspielmodus, in: Katalog Gegenstimmen (wie Anm. 15), S. 171–181, hier: 173f.

[26] Ingo Arend: „Wer den Markt ignoriert, kommt darin um“, Ingo Arend sprach mit Christoph Tannert vom Berliner Künstlerhaus Bethanien auf der 29. ART Cologne 1995 zum Dauerbrenner Kunst und Markt, in: KUNSTFORUM international (1996), 133, S. 411.

[27] Piotr Piotrowski: In the shadow of Yalta. Art and the Avant-garde in Eastern Europe, 1945–1989, London 2009, 147f.

Zitation

Anja Tack, Die „pseudodissidentischen Brummkreisel“ der DDR-„Dissidenz“. Die Ausstellung „Gegenstimmen“ im Berliner Gropius-Bau und ihr sprachliches Begleitprogramm , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/die-pseudodissidentischen-brummkreisel-der-ddr-dissidenz