„Wenn in Deutschland jemand weiß, wie sich Isolation anfühlt, dann ist es Alexander Gerst“, konnte ich vor ein paar Tagen den Nachrichten entnehmen.[1] Unser „Astro-Alex“ teilt ja gern – und in den unterschiedlichsten Kontexten – seine Erfahrungen als Langzeit-Bewohner der Internationalen Raumstation. Aktuell scheint er gar zum Protagonisten der conditio humana in der Corona-Krise zu avancieren: sich über einen längeren Zeitraum auf wenig Raum zu beschränken, rausgehen ohne entsprechende Schutzkleidung und triftigen Grund unmöglich, soziale Kontakte sowieso. Heißt das im Umkehrschluss, dass sich ein bislang nur wenigen Menschen vorbehaltener Aufenthalt im All auch nicht viel anders anfühlt als das, was wir alle im Moment erleben, mit dem einzigen, aber nicht unerheblichem Unterschied, dass die eigene Bude vermutlich ein wenig komfortabler und behaglicher ist als die ISS?

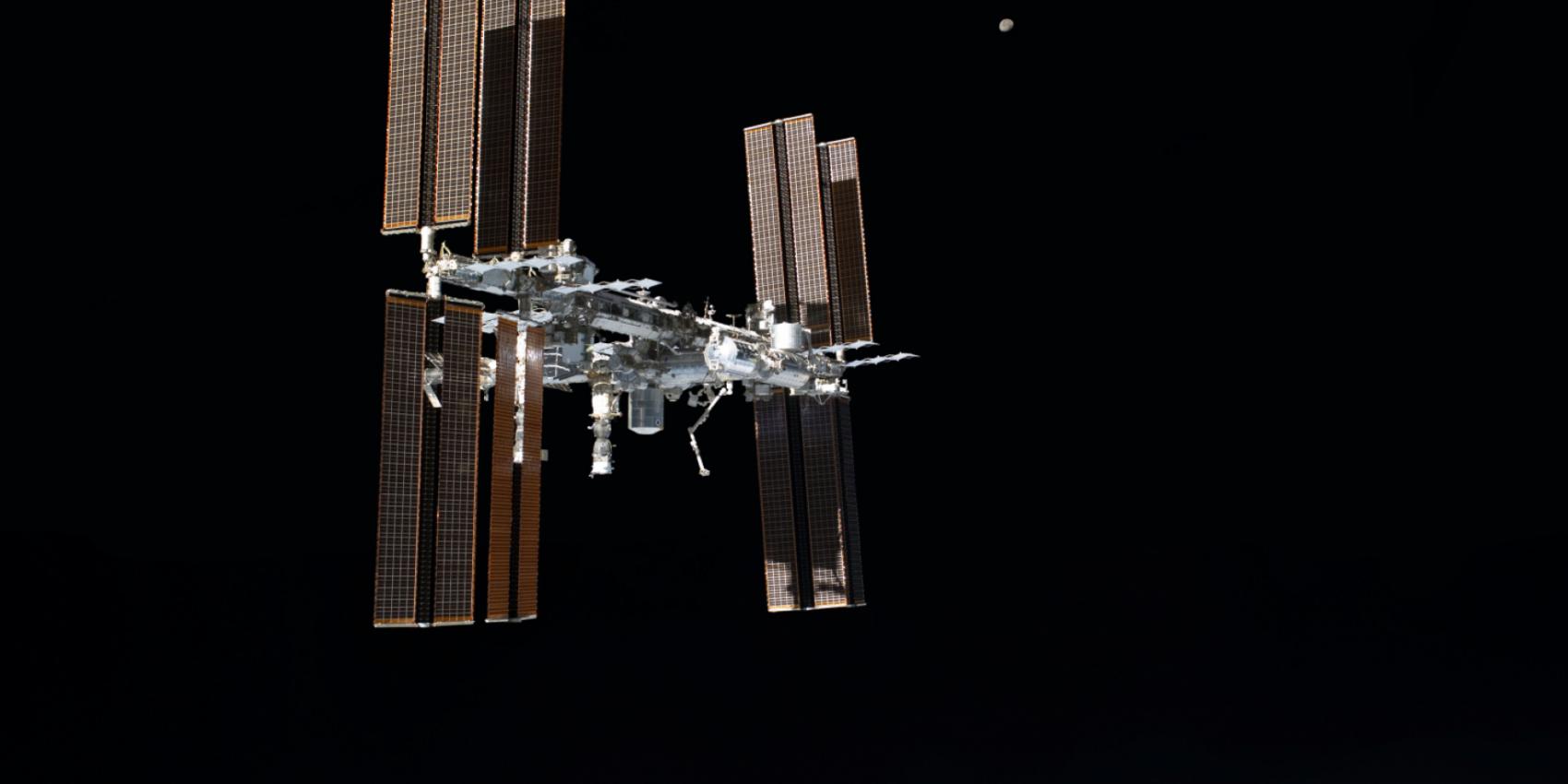

„We are all astronauts“ – dieser Satz stammt aus Richard Buckminster Fullers Operating Manual For Spaceship Earth, einem Kultbuch der amerikanischen counterculture der späten 1960er Jahre, der individuelle Freiheit ebenso wichtig war wie kollektive Vernetzung und die sich aus eben diesen Gründen frühzeitig für die Möglichkeiten digitaler Medien begeisterte. Einen shutdown, wie wir ihn derzeit erleben, hatten die Anhänger*innen der counterculture damals nicht antizipiert – da unter ihnen das Ideal des Aussteigens großgeschrieben wurde –, wohl aber eine isolierte und unter erschwerten Bedingungen zu führende Existenz: jedem Menschen seine eigene Raumstation.

Das Internet macht’s möglich – „Astro Alex“ betont derzeit immer wieder, dass er sich dank digitaler Medien auch draußen im Weltall niemals vollkommen abgeschnitten gefühlt habe vom Rest der Menschheit, und auch für jeden von uns, der noch nicht im Weltraum war, zählt das Internet schon länger zu einem bewährten und häufig genutzten Medium des sozialen Austauschs, ob in privater oder in beruflicher Hinsicht. Aus diesem Grund fühlt sich der historische Ausnahmezustand, den wir derzeit erleben, persönlich nur bedingt als ein solcher an. Gut möglich, dass das mit dem eigenen, zugegeben romantisch-verklärtem Wissenschaftsbild zu tun hat. Wissenschaftler wollte ich schon als kleines Kind werden. Beeinflusst hat diesen Wunsch damals in nicht unerheblichem Maße die Lektüre der Fünf Freunde-Abenteuer von Enid Blyton, in denen ein Wissenschaftler eine wichtige Rolle spielte: Onkel Quentin, der weit weg von allen gesellschaftlichen Aufregungen in einem abgelegenen „Felsenhaus“ an der englischen Küste im Kreise seiner Familie ebenso selbstbestimmt wie selbstvergessen seinen Forschungen nachging – so wollte ich auch einmal leben und arbeiten, wenn ich groß bin.

Zu einem „Felsenhaus“ hat es bislang nicht gereicht. Und auch, wenn ich Onkel Quentin als role model mittlerweile sehr viel skeptischer sehe als damals (unheimlich war mir dieser cholerische und selbstherrliche Patriarch auch als Kind schon gewesen): Bereits meine Dissertation habe ich weitgehend am heimischen Schreibtisch erarbeitet und bis heute fällt es mir schwer, in der ganz anderen Betriebsamkeit des Büroalltages zu schreiben. Natürlich weiß ich mittlerweile, dass Forschung kein genialisch-verschrobener Ein-Mensch-Betrieb ist, sondern vom Austausch und Argumentieren lebt; um selbst etwas Sinnvolles zu Papier zu bringen, braucht es nach Möglichkeit jedoch eine persönliche Klausur, die in mancherlei Hinsicht noch umfassender ist als der gegenwärtige shutdown.

Und nicht zuletzt hat sich über die Jahre eine Routine eingeschlichen, die die Semesterferien vorrangig zum Schreiben zu nutzen sucht – dann ist Zeit (und meistens auch genug Zwang) vorhanden, endlich anzugehen und abzuarbeiten, wozu ich während des Semesters gewöhnlich nur sehr eingeschränkt komme. Dass für Kino- und Konzertbesuche oder das Treffen mit Freunden für eine bestimmte Dauer keine Zeit bleibt, weil ein Manuskript längst überfällig ist und auf seine Fertigstellung drängt, bezeichnet daher eine Erfahrung, die ich auch vor dem gegenwärtigen Ausnahmezustand das eine oder andere Mal bereits gemacht habe. Ob diese Erfahrung dem allgemeinen (neo-liberalen) Selbstoptimierungsregime folgt, das angesichts prekärer Beschäftigungsverhältnisse nicht selten in Selbstausbeutung umzuschlagen droht, oder einem ganz persönlichen, manischen Arbeitsverhalten entspricht, sei hier dahingestellt. So oder so handelt es sich stets um zeitlich begrenzte, in ihrem Ende absehbare Ausnahmezustände.

Alexander Gerst, dessen weltraumgeprüfter Erfahrungsschatz dann auch nicht mehr anzubieten hat als „pragmatisch zu bleiben und das Beste aus der Situation zu machen“, betont, dass es sich bei seinen außerirdischen Ausnahmezuständen stets um zeitlich begrenzte Missionen gehandelt habe. Auch die eigenen Ausnahmezustände waren insofern mit Missionen vergleichbar, die ihr Ende mit der Fertiggestellung der Manuskripte fanden. Das ist beim gerade geltenden, nicht nur „Astro-Alex“ oder mich betreffenden Ausnahmezustand ganz anders – niemand vermag zu sagen, wie lange wir alle noch auf unsere je eigene Raumstation verbannt bleiben werden.

Und es ist genau diese Unabsehbarkeit, die mich mit einem leisen, je länger dieser Ausnahmezustand anhält, umso lauter anschwellenden Unbehagen erfüllt. Die digitalen Medien machen es möglich, dass mein Arbeitsalltag wenigstens in den Semesterferien weitgehend uneingeschränkt weitergeht und sie gewähren auch jene Zerstreuung, die ich gewöhnlich in Kinos oder Kneipen suche, ohne dass ich meine eigene Raumstation dafür verlassen müsste. Gleichwohl geht all mein Tun dieser Tage, ob es nun der Arbeit oder aber der Zerstreuung gewidmet ist, stets einher mit einem Gefühl der Schwerelosigkeit. Trotz fortgesetzter, digital vermittelter Kommunikation und Interaktion fühle ich mich häufig wie ein in ein Vakuum agierend, in dem weiterhin (fast) alles möglich und gültig ist, was meinen Alltag sonst auch strukturiert, nur sind die Folgen meines Tuns meiner Wahrnehmung in weit größerem Maße entzogen als sonst, vermag ich selbst sehr viel schwerer einzuschätzen, was mein Tun bei anderen eigentlich auslöst und bewirkt, wie ankommt, was man ersinnt und wie sich das wiederum auswirkt, nicht nur in meinen eigenen vier Wänden, sondern „draußen“. Mit der Unmöglichkeit unvermittelter Kommunikation und Interaktion will sich das so wichtige Gefühl der „Erdung“ eigener Projektionen und Projekte einfach nicht (mehr) einstellen.

Werden wir durch den Corona-Ausnahmezustand also alle zu Astronaut*innen? Und ist dieses Bild, mit dem Richard Buckminster Fuller seinerzeit eine ganze Utopie verband, so verlockend und bewusstseinserweiternd wie es uns durch das role model Alexander Gersts immer wieder vermittelt wird? 1958 publizierte Hannah Arendt ihr philosophisches Hauptwerk Vita activa. Obwohl es ihr darin eigentlich um die Analyse zutiefst irdischer Grundtätigkeiten ging, sah sich die Verfasserin darin auch veranlasst, den im Jahr zuvor erfolgten Sputnik-Flug, der gemeinhin als Beginn des Weltraumzeitalters betrachtet wird, zu kommentieren. Arendt beobachtete seinerzeit „ein kurioses Gefühl der Erleichterung“, welches sie auf die Einsicht zurückführte, „dass der erste Schritt getan sei, um dem Gefängnis der Erde zu entrinnen“. Weiter stellte sie fest: „Die Welt als ein Gebilde von Menschenhand ist, im Unterschied zur tierischen Umwelt, der Natur nicht absolut verpflichtet, aber das Leben als solches geht in dieser künstlichen Welt nie ganz und gar ein, wie es auch nie ganz und gar in ihr aufgehen kann; als ein lebendes Wesen bleibt der Mensch dem Reich des Lebendigen verhaftet“, so sehr er und sie auch nach Höherem streben.[2] Was für mich bislang immer auch ein wenig esoterisch klang, beginnt erst im aktuellen Ausnahmezustand seine existentielle Tragweite zu entfalten: das Leben geht in der künstlichen Welt der digitalen Medien nur bedingt ein und auf, „Erdung“ stellt sich erst im unvermittelten Kontakt und Austausch ein. Solange „draußen“ also die Mission „Corona Eindämmen“ weitergeht, heißt es „drinnen“ weiterhin:

„This is Major T. to ground control…“

[1] Ute Spangenberger: Virtuelle Talkshow - Von Astronauten lernen in Corona-Zeiten. In: tagesschau Inland vom 26. März 2020. [zuletzt abgerufen am 6. April 2020].

[2] Hannah Arendt, Vita activa oder Vom täglichen Leben, München 2015 [1958], S.8f.

Zitation

Tilmann Siebeneichner, We are all astronauts?. Zur conditio humana in Zeiten der Corona-Krise, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/editorial/we-are-all-astronauts