Als würde eine Schere Papier schneiden, so fraß sich die Abbruchzange des Baggers im Sommer 2000 durch das dünne Dach des Ahornblatts. Von dem Gebäude, das seinen Namen durch die fünf emporsteigenden Spitzen erhielt, blieb innerhalb weniger Wochen nur Schutt übrig. „Das war eine richtige Hinrichtung. […] Es wurde auf die brutalste, einfachste Weise abgerissen“[1], erinnert sich der frühere Baustadtrat Thomas Flierl. Für Antonia Kapretz, damals Studentin in Berlin, die sich mit einer Initiative monatelang für den Erhalt der ehemaligen Großkantine eingesetzt hatte, war der Abriss eine erschütternde Erfahrung: „Als das richtig losging, konnte ich mir das nicht antun [...], weil es einfach so bösartig war und so negativ. Und wenn man sich anguckt, was da heute steht, dann denkt man sich: Dafür?“

Warum der Abriss einer leerstehenden Kantine für solche Reaktionen sorgte, lässt sich damit erklären, dass die in den 1970ern errichtete Großraumgaststätte für viel mehr stand. Die Kontroverse ums Ahornblatt gilt bis heute als stellvertretend für eine Debatte, die die Berliner Stadtgesellschaft in den 1990ern austrug. Die zentrale Frage lautete: Wie sollte die wiedervereinigte Stadt aussehen?

Städtebau wird Stadtgespräch

Für die Berliner Stadtgesellschaft brachte die Nachwendezeit ein bisher ungekanntes Interesse an Städtebau und Architektur hervor, welches die ganze Stadt erfasste. „Wer mitreden wollte, musste sich eine Meinung über Traufhöhe, Straßenraster, Steinfassaden zulegen“[2], resümiert der Journalist Jens Bisky. Weil die Stadt vor allem im 20. Jahrhundert zahlreiche politische Brüche erlebte, die die Stadtentwicklung prägten, ging der Städtebau der 1990er Jahre Hand in Hand mit einer historischen Selbstverständigung. Wie sich diese breite Debatte konkret fassen lässt, stellt die diesem Artikel zugrunde liegende Masterarbeit[3] anhand von Interviews mit Zeitzeug*innen der Kontroverse ums Ahornblatt dar. Der Text geht der Frage nach, wie historische Argumente und Vorstellungen in die Diskussion um die Gestaltung der Fischerinsel nach der Wiedervereinigung einflossen.

Spätestens mit dem Planwerk Innenstadt ab 1996 wurde die Stadtgeschichte Bezugspunkt für die städtebauliche Gestaltung. Paradigma dieses Masterplans war die Kritische Rekonstruktion: Wer bauen wollte, hatte das historische Straßennetz und die historischen Fluchten zu akzeptieren – und mit historisch war nach der Auslegung des Senats im Wesentlichen der Zustand vor dem Zweiten Weltkrieg gemeint. Der damalige Stadtentwicklungssenator Peter Strieder (SPD) meint im Interview, dass nur durch die Besinnung auf die historische Struktur wieder Urbanität entstehen würde: „Dieses ‚Man kann eine Stadt per Fuß erobern‘ [ist] ganz kennzeichnend […] für die europäische Stadt.“

Modernes Hochhausviertel auf Berlins Geburtsort

„Weit zu laufen“ und „immer zugig“ war es hingegen laut dem langjährigen PDS-Abgeordneten Thomas Flierl in den Städten des Ostens. Die besondere Brisanz an den städtebaulichen Vorstellungen des Berliner Senats lag darin, dass das historische Zentrum im Osten der Stadt lag und das DDR-Regime darauf seine Vorstellungen einer sozialistischen Hauptstadt realisiert hatte. Aber für die breiten Stadträume der DDR sollte, so der politische Wille, im Berlin der Nachwendezeit wenig Platz bleiben.

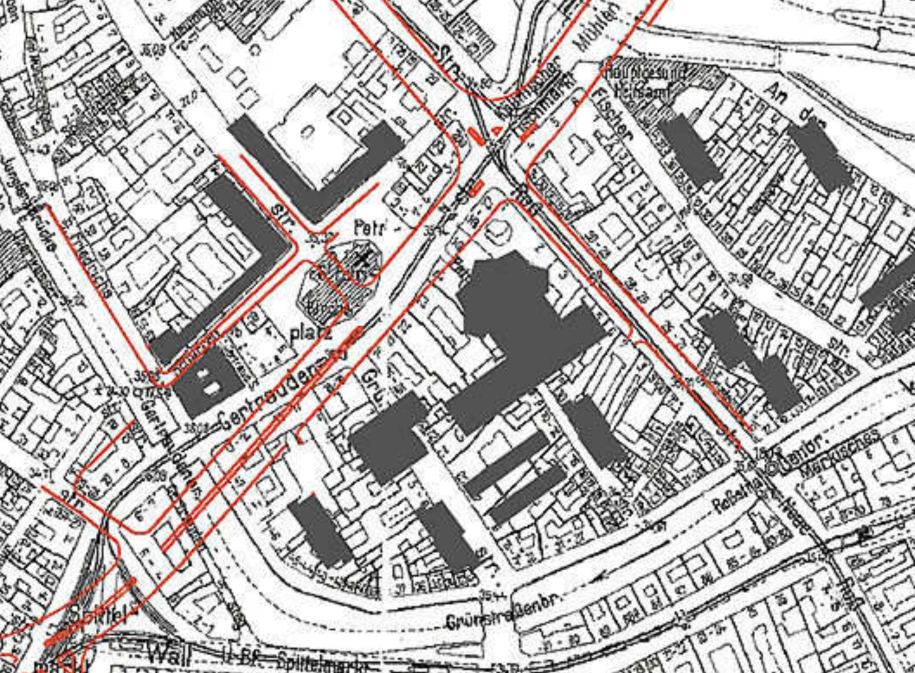

Hochhäuser, breite Verkehrsachsen und grüne Freiräume prägten seit den 1970er Jahren den einstigen Gründungsort Berlins auf der Fischerinsel. Die DDR hatte nach dem Krieg die verbliebenen Altbauten des Alt-Cöllner Marktviertels abgerissen. Die mittelalterliche Grundstruktur mit ihren kleinen Parzellen und eng bebauten Straßen, die über 500 Jahre hinweg bestand, verschwand und wurde durch ein modernes Hochhausviertel ersetzt, in das 3000 neue Bewohner*innen einzogen. Sechs 21-geschossige Wohntürme reihen sich bis heute entlang des Ufers von Spree und Spreekanal.

Symbol des Aufbruchs der DDR

Eine der neuen Bewohner*innen war Ingrid Kirschey-Feix, die seit 1975 mit ihrer Familie in einem der Hochhäuser lebt. „Für uns war das ein Ideal, so zu wohnen“, sagt die Berlinerin, die wie ihr Mann journalistisch tätig war. Alles war bequem erreichbar, der Wohnkomfort hoch, es gab viel Grün und Fahrstühle. Die Miete war mit 150 Mark für DDR-Verhältnisse relativ hoch, aber laut Kirschey-Feix immer noch „spottbillig“. Dass sie auf der Fischerinsel wohnen durfte, bezeichnet sie als „Luxus“ und „Privileg“. In ihrem Haus wohnte die ganze Bandbreite der Gesellschaft, vom Politiker über die Verkäuferin bis zur Schlagersängerin. Durch die Nähe zu den Ministerien, dem Politbüro und dem Staatsrat wohnten besonders viele Menschen in staatsnahen Berufen auf der Fischerinsel – wie die Familie selbst. Der direkte Nachbar von Kirschey-Feix war beispielsweise der ehemalige Botschafter in Frankreich. Auch viele Künstler*innen wie Herbert Köfer, Celino Bleiweiß und Regina Thoss wohnten hier. Die Wohnungsvergabe wurde in der DDR zentral gesteuert und politisch instrumentalisiert.

Einen markanten Bezugspunkt zum Hochhausgürtel bildete das 1973 eröffnete Restaurant Ahornblatt. Die Selbstbedienungskantine hatte 874 Plätze und diente der Speisung der Beschäftigten und Schüler*innen aus den nahen Einrichtungen. Charakteristisch und namensgebend war die äußere Form. Das Dach war eine nur sieben Zentimeter dicke Betonschalenkonstruktion aus sogenannten Hyparschalen, die in der Draufsicht wie ein Ahornblatt aussahen. Der Bauingenieur Ulrich Müther war mit seiner Baufirma PGH Bau Binz spezialisiert auf solche Konstruktionen, die neben den industriellen Bauten der DDR oft Ausnahmeprojekte darstellten.[4] Der frühere Berliner Landeskonservator Jörg Haspel bezeichnet Ulrich Müther als „Ausnahmeerscheinung in der DDR-Architekturgeschichte“. Im Jahr 1995 stellte sein Amt das Ahornblatt unter Denkmalschutz – als Symbol eines architektonischen Aufbruchs der DDR in die Moderne.

Suche nach einer gemeinsamen Identität

Als das Planwerk Innenstadt 1996 vorgestellt wurde, führte es zu heftigen Reaktionen in der Öffentlichkeit – vor allem aus Ostberlin. Dass die Planungsteams nur westdeutsch besetzt waren, war der Kritik zuträglich. Während die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sich einerseits auf die kompakte, europäische Stadt des Mittelalters besann, die von der DDR getilgt worden war, forderten andere die Anerkennung der bestehenden Bauten als modernen Städtebau und eine Abkehr von der Abrisstradition Berlins – auch wenn der verantwortliche Staatssekretär Hans Stimmann (SPD) versicherte, dass der Entwurf „ausdrücklich ohne Abrisse“ auskomme. Ihm ginge es darum, einen Weg „zwischen dem legitimen Bedürfnis der Ost-Berliner, das Zentrum als Teil ihrer Identität zu verteidigen und der Notwendigkeit zur identifikatorischen Aneignung des Historischen Zentrums für alle Berliner“[5] zu finden.

Aus einer Debatte um Gebäude wurde spätestens jetzt eine Identitätsfrage. Die Senatsverwaltung versuchte sich an der komplexen Aufgabe, eine gesamtstädtische Identität mittels Städtebau zu formen. Die historischen Strukturen und Dimensionen sieht der damalige Senator Strieder als prägend für die „kollektive Erinnerung“ und die „eigene Identität einer Stadt“. Die Bauwerke der Nachkriegsmoderne auf der Fischerinsel seien dem nicht dienlich. Für die Hochhäuser habe die DDR die Altbauten „abgeräumt“. Sie seien in Konkurrenz zum Hochhaus von Axel Springer auf der anderen Seite zu betrachten. „Das hat mit der Geschichte der Stadt nix zu tun und ist […] ein Ausdruck des Konkurrenzkampfes der Systeme, aber […] nicht geeignet, eine städtische Identität hervorzubringen.“

Der „Rückbau vor die DDR“, den nicht nur Thomas Flierl, damals kulturpolitischer Sprecher der PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus, befürchtete, galt vielen Kritiker*innen als Abwertung der Ostdeutschen und „ihrer“ Lebenswelt. Damit einher ging eine Verdrängungsangst der Alteingesessenen, die sich Stadthäuser am Spreeufer nicht leisten konnten – genau dies war allerdings Teil des ebenfalls beabsichtigten Konzepts der „Stadtbürger“.

Denkmalpfleger Jörg Haspel vermutet im Bestreben des Senats die Suche nach einem Konsens. Man habe sich „sozusagen die historischen Bezugspunkte“ herausgesucht, die nicht „vom Kampf der Systeme et cetera“, geprägt seien und dafür „immer die Vorgängergeschichten genommen“. Flierl geht noch weiter und sieht in der Rückbesinnung auf die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sogar einen „Hass auf die eigene Geschichte, auch die bundesdeutsche Geschichte“, die für ihn in weiten Teilen eine „Wiederaufbaugeschichte“ war: „Ich sehe die Aufbauleistung, ich sehe […] die Vergleichbarkeit zwischen Ost und West in dieser nachkriegsmodernen Struktur. Ich sehe eher eine Koevolution.“

Ein neues Hochhaus für die Fischerinsel?

Die Hochhäuser der Fischerinsel hatten in den 1990ern derweil mit Wegzug zu kämpfen. Die Bevölkerung wurde älter und internationaler. Laut Bewohnerin Ingrid Kirschey-Feix sei die Nachwendezeit aufgrund großer Unsicherheiten für viele wie ein „Koma“ gewesen. Pläne für eine Umgestaltung nach vormodernen Strukturen, die es auch Anfang der 1990er schon gab, habe man gar nicht richtig zur Kenntnis genommen, sagt Kirschey-Feix. Ins Rollen kamen die städtebaulichen Veränderungen erst durch zwei Entwicklungen, die gleichzeitig abliefen und sich gegenseitig bedingten. Zum einen wurde ab 1996 im Rahmen des Planwerk Innenstadt auch ein Plan für die Fischerinsel entwickelt. Zum anderen kaufte im Jahr 1997 eine Immobilienfirma aus Donaueschingen das Ahornblatt samt Grundstück für 29 Millionen Mark. Dem Investor wurde auf dem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück die vierfache Nutzfläche zugestanden, was entweder den Abriss des Ahornblatts oder ein Hochhaus daneben zur Folge hatte.

Ein erster Entwurf des Architekten Gernot Nalbach sah deshalb ein Zwillingshochhaus vor. Damit sollte gleichzeitig der Müther-Bau erhalten und eine wirtschaftliche Bebauung ermöglicht werden. Mit den Türmen wollte Nalbach bewusst eine Gegenthese zur Kritischen Rekonstruktion setzen, wie sie der Senat vertrat. Er erklärte im Interview: „Ich wollte den DDR-Städtebau an der Stelle stärken, dass es noch deutlicher eine Insel bleibt und nicht mit einer Blockrandbebauung Westberliner Prägung zugedeckt wird.“ An der baulichen Situation zu rütteln, kam für Nalbach zu diesem Zeitpunkt nicht infrage.

Alle Zeichen auf Abriss

Aber ein Bürohochhaus in einem Wohnviertel war sowohl der PDS im Bezirk als auch den Planwerk-Vertreter*innen zu viel. Konkrete Maßgabe des Planwerks war immerhin die historische Berliner Traufhöhe von 22 Metern. Ergebnis der Planungswerkstätten war deshalb auch, dass die bestehenden Hochhäuser zwar erhalten bleiben, aber mit flacheren Bauten umbaut werden sollten, die an die vormoderne Struktur erinnern. Außerdem sollte das Ahornblatt laut Planwerk Innenstadt verschwinden.

Weil sie das Hochhaus dennoch genehmigte, verlor PDS-Baustadträtin Karin Baumert ihren Posten und Thomas Flierl übernahm. Architekt Nalbach und sein Investor gaben aus wirtschaftlichen Gründen und durch Druck aus der Senatsverwaltung klein bei und begruben die Hochhausidee. Nalbach entwarf eine Blockrandbebauung, die an die Kleinteiligkeit Alt-Cöllns erinnern soll. Der Maßstab war jedoch im Mittelalter ein ganz anderer, kritisiert der Architekt die Vorgaben aus dem Planwerk: „Da sind gotische Häuser gewesen. […] Die waren natürlich nicht 19 Meter, 20 Meter hoch, sondern die waren entsprechend niedriger.“ Außerdem waren es nur „ganz schmale Häuschen“ und keine Blöcke.

Nachdem die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung das Verfahren an sich gezogen hatte, wurde das Ahornblatt 1999 schnell zum Abriss freigegeben. Der Beschluss löste Proteste von Bürger*innen und Fachleuten aus. Im Frühjahr 2000, kurz vor dem geplanten Abriss, bildete sich die Initiative zur Rettung und Nutzung des Ahornblattes auf der Fischerinsel. Die Initiative erregte in der kurzen Zeit ihres Bestehens große Aufmerksamkeit und konnte in der Debatte neue Akzente setzen.

Eine der Sprecher*innen war Antonia Kapretz, damals Mitte 20 und Designstudentin an der Universität der Künste Berlin. Zusammen mit zwei Freunden gründete sie die Initiative. Im Erdgeschoss des gegenüber des Ahornblatts liegenden Hochhaus bezogen sie ein Büro. „Wir haben dann einfach angefangen, richtig Stunk zu machen“, sagt Kapretz. Ständig luden sie zu Pressegesprächen ein – mit riesigem Echo. Sie riefen unablässig in Ämtern an, zündeten Pyrofackeln auf dem Dach des Ahornblatts und entrollten Transparente. Noch wenige Wochen vor dem Abriss feierten sie eine Abschlussfeier im Ahornblatt.

Protest ohne Ost

Außerhalb der Medien und der Fachwelt fiel es der Initiative aber schwer, Mitstreiter*innen zu finden – vor allem im Ostteil der Stadt. Die Anwohner*innen auf der Fischerinsel hätten sich laut Kapretz partout nicht beteiligen wollen. Sie beschreibt die Fischerinsel während der DDR als „privilegiertes Wohnviertel“, deren Bewohner*innen nach der Wiedervereinigung „an Wichtigkeit verloren“ hatten und „mit ihren eigenen Biografien beschäftigt“ waren. Als Ursachen für die Teilnahmslosigkeit erscheinen Kapretz in der Retrospektive die vereinigungsbedingten Umbrüche der individuellen Lebenssituationen und eine Art kollektiver Minderwertigkeitskomplex: „Das war irgendwie das Problem: Wir haben das [Ahornblatt, Anm. R.G.] ja als kulturelles Gut wahrgenommen, was schützenswert ist. Und dass die Leute, deren Kultur das war, […] sich nicht dafür einsetzen wollen, weil sie eben gerade mit diesem Umbruch der Systeme noch beschäftigt waren oder keine Lust mehr hatten über den Osten zu reden.“

Dass die Bewohner*innen vielen als privilegiert und systemtreu galten, war ihrer städtebaulichen Position nicht zuträglich. Strieder bezeichnete die Anwohner*innen als „vom Regime belohnt […], indem sie […] moderne Wohnungen auf der Fischerinsel bekamen“. Die Berliner Morgenpost sprach von „Ulbrichts Elitensilos“[6]. Die Welt berichtete, der Abriss von Ahornblatt und dem angeschlossenem Supermarkt sei für die Bewohner*innen „als Senatsrache für ihren hohen PDS-Anteil zu verstehen“[7].

Ebenso spielte eine Rolle, dass den Anwohner*innen das Ahornblatt überhaupt nicht wichtig war, wie Kapretz und Kirschey-Feix beide bestätigen. Der Konflikt ging an Ingrid Kirschey-Feix „völlig vorbei“, sagt sie. Kaum jemand auf der Fischerinsel hatte einen persönlichen Bezug zu dem Gebäude, da es nicht öffentlich war. Heute ist sich Kirschey-Feix sicher: „Das wäre mit einem anderen Bau anders gewesen“. Der Palast der Republik sei beispielsweise ein ganz anderer „Identifikationsraum“ gewesen.

Selbstbewusster Umgang mit jüngster deutscher Geschichte

Der Protest für das Ahornblatt kam vor allem von Zugezogenen oder Leuten, die sich für Architektur interessierten, meint Kirschey-Feix. Kapretz erlebte diese Situation damals als „völlig absurd“, da sie als junge Westberlinerin eigentlich überhaupt keinen Bezug zum Ahornblatt hatte und dennoch dafür kämpfte: „Wir hatten damit ja überhaupt keine Geschichte.“ Angetrieben waren sie und ihre Mitstreiter*innen vor allem von der künstlerischen Qualität. „Diesen ganzen emotionalen Ballast, der da für andere Leute drinsteckte, […] den hatten wir überhaupt nicht.“

In ihren Pressemitteilungen versuchte die Initiative ein Bewusstsein für den Wert von Werken der Nachkriegsmoderne zu wecken, die in ganz Berlin „von der Abrissbirne bedroht“[8] seien. Hinter dem geplanten Abriss des Ahornblatts stehe zudem „eine politische Haltung, die von mangelnder Bereitschaft zum selbstbewussten Umgang mit der jüngsten deutschen Geschichte zeugt“[9]. Die Initiative schrieb dem Bauwerk damit zu, Teil einer gesamtdeutschen Geschichte zu sein. Für die Aktivist*innen, die westdeutsch sozialisiert waren, gehörte die Nachkriegsmoderne in Ost und West selbstverständlich zur deutschen Geschichte. In der letzten Pressekonferenz vor dem Abriss, die einem Tribunal glich, stellte Flierl einen „bemerkenswerten Wandel im öffentlichen Bewusstsein“ fest, bei dem die junge Generation die Architektur der 1960er und 1970er als „kulturelles Reservoir“[10] entdecke.

Konkurrierende Geschichtsdeutungen oder gemeinsame städtische Identität

In der Debatte um die Fischerinsel und das Ahornblatt bildeten sich zusammengefasst also zwei, zumeist entgegenstehende Pole: die Besinnung auf die vormoderne Stadtgeschichte und das Streben nach Anerkennung für die Nachkriegsmoderne. Diese konkurrierenden Geschichtsbilder und -deutungen waren Triebfedern, die die Diskussion um das Ahornblatt zur Kontroverse werden ließen.

Bezüge zum Stadtzustand vor 1945 waren im Planwerk Innenstadt zentral, denn diese galten laut Stadtentwicklungssenator Strieder als wesentlich für die Schaffung einer städtischen Identität. Die Fischerinsel als Vertiefungsbereich des Planwerks sollte wieder als Gründungsort Berlins erkennbar werden. Die Werke der Nachkriegsmoderne sahen hingegen unter anderem der Politiker und zwischenzeitliche Baustadtrat Flierl und der Denkmalpfleger Haspel als durch das Planwerk gefährdet an. Für Strieder galten die Hochhäuser auf der Fischerinsel als Ausdruck der Systemauseinandersetzung und als untauglich für eine gemeinsame städtische Identität. Flierl deutete die Nachkriegsmoderne anders – für ihn erzählten deren Werke vom Wiederaufbau und einer Vergleichbarkeit beider deutscher Staaten. Haspel sah die Gefahr, dass der Senat die Zerstörungstradition der Moderne in die Gegenwart überführte, statt sie zu überwinden.

Der geplante Stadtumbau hatte allerdings auch eine nicht zu vernachlässigende wirtschaftliche Komponente, da er vor allem Verdichtung bedeutete. Peter Strieder zufolge wurde in Berlin „gespart, gespart, gespart, Wohnungsbaugesellschaften verkauft, Energieunternehmen verkauft, alle möglichen Grundstücke mobilisiert, um Geld einzunehmen“. Die Verwertung der freien Flächen aus dem DDR-Bestand wurde in den 1990ern entschlossen vorangetrieben. Flierl zog dazu das bittere Resümee, dass sich im Nachhinein „[d]iese ganzen historischen Bilder und auch die Begründungen des Planwerks Innenstadt“ als „Investorenfantasien“ mit besserem Vermarktungspotential erweisen würden.

Am 17. Juli 2000 begannen die Abrissarbeiten am Ahornblatt. Das Grundstück wurde daraufhin in geschlossener Blockrandbebauung bebaut. Seit der Müther-Bau abgerissen wurde, erhalten Werke des Baumeisters und der DDR-Moderne allgemein mehr Anerkennung als zuvor. Jörg Haspel sieht im Abriss eine „Schutzwirkung“ für andere Nachkriegswerke und fasst zusammen: „Der gleiche Prozess zehn Jahre später, der hätte wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis geführt.“

Die Fischerinsel kam im 21. Jahrhundert erst einmal zur Ruhe. Stadthäuser an der Spree gibt es hier bis heute nicht und rund um die Hochhäuser hat sich wenig verändert. Die begleitende Bebauung an der autobahnähnlichen Gertraudenstraße wird allerdings weiterverfolgt. Erst im August 2021 wurde zwischen dem Nalbach-Bau und der Spree der Grundstein für 200 Wohnungen in Blockrandbebauung gelegt. Ein neues Hochhaus an dieser Stelle hatten Anwohner*innen zuvor durch Proteste verhindert.

[1] Alle direkten Zitate stammen, sofern nicht anders angegeben, aus Interviews, die der Autor zwischen Mai und August 2020 geführt hat. Die Gespräche fanden per Videotelefonie (Thomas Flierl), per Telefon (Jörg Haspel, Gernot Nalbach, Peter Strieder) oder persönlich in Berlin (Antonia Kapretz, Ingrid Kirschey-Feix) statt.

[2] Bisky, Jens: Berlin. Biographie einer großen Stadt, Berlin 2019, S. 873.

[3] Gruhne, Robert: Auf historischem Boden. Debatten zur städtebaulichen Gestaltung der Fischerinsel in Ostberlin von 1990 bis 2000, eingereicht als Masterarbeit im Dezember 2020 am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

[4] Vgl. Seeböck, Tanja: Schwünge in Beton. Die Schalenbauten von Ulrich Müther (Beiträge zur Architekturgeschichte und Denkmalpflege in Mecklenburg und Vorpommern Band 13), Schwerin 2016, S. 213ff.

[5] Hans Stimmann. In: Koordinationsbüro Stadtforum (Hg.): Dokumentation der 60. Sitzung des Stadtforums. Planwerk Innenstadt I, Berlin 1996, S. 19 und S. 21.

[6] Mielke, André: Ulbrichts Luxus-Silos, in: Berliner Morgenpost vom 05.06.1999, Ausgabe 150/1999, S. 3.

[7] td: Ding des Tages, in: Die Welt vom 20.07.2000, Ausgabe 167/2000, S. 38.

[8] Initiative zur Rettung und Nutzung des Ahornblattes auf der Fischerinsel: Pressemitteilung „Die Nutzung des Ahornblattes wird konkret!“, Berlin 20.06.2000.

[9] Initiative zur Rettung und Nutzung des Ahornblattes auf der Fischerinsel: Pressemitteilung „Rettet das Ahornblatt!“, Berlin 14.06.2000.

[10] Thomas Flierl. Zit. nach tob: Ende des Ahornblatts: Abgesang mit Misstönen. Gegner und Befürworter des Abrisses auf der Fischerinsel lieferten sich noch einmal ein Wortgefecht, in: Der Tagesspiegel vom 20.07.2000, Ausgabe 17116, S. 18.

Zitation

Robert Gruhne, Kritische Rekonstruktion nach 1989? Die ehemalige Großkantine „Ahornblatt“ auf historischem Boden. Wie Berlin in den 1990ern um die städtebauliche Gestaltung der Fischerinsel stritt , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/kritische-rekonstruktion-nach-1989-die-ehemalige-grosskantine-ahornblatt-auf