Die Deutsche Afrika Stiftung lud ein – zusammen mit dem Farafina Afrika-Haus Berlin, der Universität von Dar es Salaam und der KfW Bank (Tagungsort) – um der Berliner Afrika-Konferenz von 1884/85 zu gedenken.

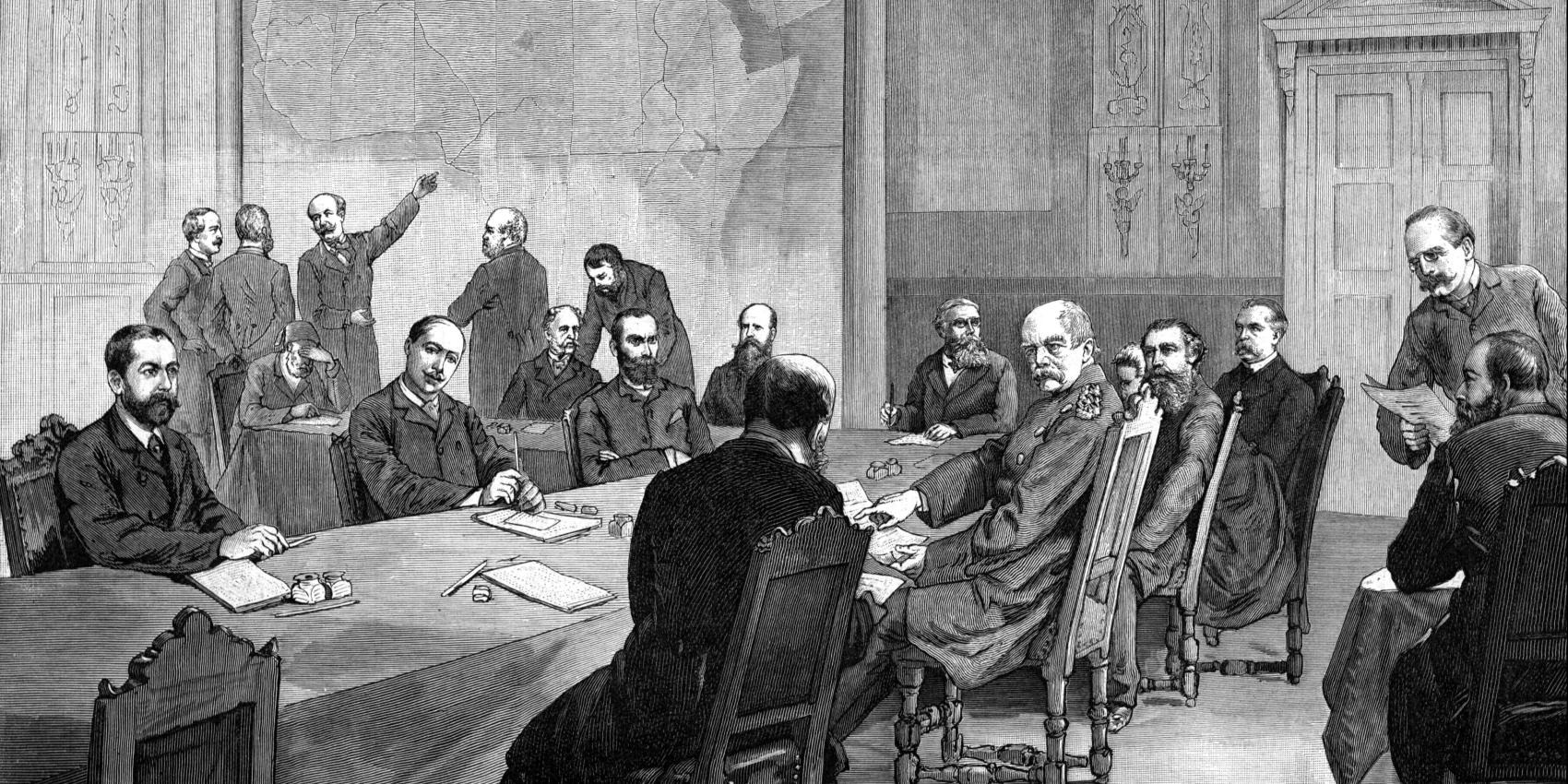

Wilhemstraße 92 in Berlin – Berlin ist der Ort, an dem vor 140 Jahren die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Kolonialstaaten vertragsrechtlich legitimiert wurde. Hier saßen die europäischen Kolonialstaaten, die USA und das Osmanische Reich miteinander am Tisch, um über Afrika zu sprechen, Afrika selbst ist alleine als Landkarte anwesend, auf dem mit dem Lineal Grenzen gezogen wurden; das unterhandelte Objekt, nicht Subjekt. Das zweitägige Symposium in Gedenken an 140 Jahre Berliner Konferenz 1884/85 (30-31.1.2025; Programm: hier) ist hochkarätig besucht; (ehemalige) Präsident*innen und Staatschef*innen, Vertreter*innen aus dem Parlament, den Ministerien, von NGOs und Wissenschaft.

Die Konferenz von 1884 bestimmt bis heute das europäische Denken über Afrika und Afrikas Denken über Europa, heißt es in der Eröffnung. Es lohnt sich also genau hinzuschauen, welche Narrative sich über die Konferenz etabliert haben und dessen Konsequenzen auszuleuchten.

So hören wir die gängigen Narrative (‚über Afrika ohne Afrika‘), die dann durch Gegennarrative entkräftet werden (zu zeigen, wo afrikanische Stimmen doch sichtbar waren). Das erweitert den Diskurs, dennoch bleibt man auch gefangen in simplen Dichotomien, die es schwer machen zu verstehen, wie der Kolonialismus als System unsere Gegenwart bis heute auf so vielfältige Weise beeinflusst. So wichtig es ist, den Völkermord in Namibia anzuerkennen, es braucht einen breiteren Blick, so der namibische Schriftsteller Joseph Diescho: „Let´s look at the longer history of our relationship to find answers to how to create a more equal and fair partnership.” Es wird um eine Sprache gerungen, die einer neuen Beziehung Form gibt, und vor allem in Handlungen sichtbar wird. In den Worten von Diescho: „There have been enough dialogues, action is needed. It is time to talk about reparations.“ Doch was ist gemeint mit Reparationen?

Restitution, ein „game changer“?

Die Restitution einzelner kultureller Artefakte (wie die Benin-Bronzen), die zu hunderttausenden in deutschen Museen stehen? Die Zahlungen (die nicht ‚Reparationen‘ genannt werden dürfen) mit denen die Bundesregierung Infrastrukturprojekte in Namibia unterstützen will, um zu ‚modernisieren‘? Oder meint es die Unterstützung der Opfergruppen, die durch Völkermord und Landraub dezimiert und marginalisiert wurden und heute als de-privilegierte Minderheitengruppe um ihre Rechte kämpfen? Oder ist es all das und viel mehr; müssen wir Reparationen als Begriff viel breiter denken, weniger im materiellen als im moralischen Sinne, im Sinne des Deutschen Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Die Würde, sie wurde oft angesprochen, das Plädoyer, um ernst genommen zu werden; nicht lateralisiert, materialisiert, paternalisiert oder infantilisiert zu werden. Während Staatsministerin Katja Keul die Restitution einen „game changer“ nennt, liegt der Restitutionspraxis auch eine gewisse Ironie zugrunde: Objekte stehen im Mittelpunkt, während wir aufgefordert werden, die Subjektivität und damit die Würde zurückzugeben. So wie es Bernadette Atuahene einst genannt hat, dem ‚dignity taking‘ müsse eine ‚dignity restoration‘ gegenüberstehen.

Es wird viel von Gleichheit, gegenseitigem Respekt und Dialog auf Augenhöhe gesprochen; auf Deutsch, Englisch und Französisch, doch keine der afrikanischen Sprachen ist präsent. Es wird von der Deutsch-Afrikanischen Freundschaft oder dem Deutsch-Afrikanischen Dialog gesprochen, doch an vielem von dem, was gesagt wird, wird deutlich: Kolonialismus ist nicht die Vergangenheit, sondern Gegenwart. Die Instrumentalisierung von damals findet sich auch im heute; so dient laterale Zusammenarbeit (ein anderes Wort für ‚Abhängigkeiten schaffen‘) oft nicht Afrika, sondern den Kooperationsländern. Gerade deswegen braucht es die Aufarbeitung der Vergangenheit, so Togos Außenminister Robert Dussey, um die Zukunft anders gestalten zu können. „Ich klage sie nicht an, aber ich will die Wahrheit haben. Denn Afrika steht noch stets im Zentrum der Begehrlichkeiten der Welt. Wir wollen diesmal unsere Geschichte selbst in die Hand nehmen. Wir wollen wir selbst sein. … Respektieren Sie uns als gleichberechtigte Akteure, unsere Unabhängigkeit, unsere Autonomie.” Das sind bedeutsame Worte an einem Ort an dem vor 140 Jahren die Abwesenheit der afrikanischen Stimmen ihnen jegliche Autonomie, Unabhängigkeit und Würde abgesprochen hat; was in Folge Dehumanisierung und Enteignung ermöglicht hat.

Kolonialismus ist nicht Vergangenheit sondern Gegenwart

Und wie Ruprecht Polenz, ehemaliger Chefunterhändler zum ‚Versöhnungsabkommen‘ zwischen der Deutschen Bundesregierung und Namibia betont: „Sich mit der Kolonialgeschichte zu beschäftigen ist auch ein Gewinn, denn die Geschichte belastet uns. Das Verständnis zu erlangen, dass es noch gar nicht so lange her ist; damit wäre schon viel gewonnen.“ Noch mehr wäre gewonnen durch die Einsicht, dass Kolonialismus noch stets ein Problem der Gegenwart ist. Es ist eine Frage der alltäglichen politischen, wie wirtschaftlichen Praxis; wie die Historikerin Sarah Stockwell zeigt am Beispiel der britischen Jacco Inseln. Wie auch eine Frage der Narrative: Es wird von Kooperationspartner*innen gesprochen, während es doch ‚Doner-recipient relationships‘ sind, so Politikwissenschaftler Adebayo Olukoshi. Die Begrifflichkeiten haben sich verändert; dies seien jedoch vor allem rhetorical shifts, no real shifts. „It’s today’s injustices that open the wounds from yesterday. It is not about an apology and a blame game, justice means to be equal partners. Let’s change the narrative here.” Sein Vorschlag: „Europe needs to stop thinking that they have the monopoly on having the answers, while Africa has the monopoly on problems. Each country has own concepts for solutions; engage with those.”

Dies ist eine wichtige Botschaft für die Wiedergutmachungsdebatte: Schließen Sie diejenigen ein, denen diese zugutekommen soll. Und hier stellt sich wiederholt die wichtige Frage der Repräsentation; einzelne der Akteur*innen fehlen: Vertreter*innen der deutschsprachigen Community in Namibia und der namibischen Diaspora in Deutschland; wie auch die Stimme der Indigenen. Jene, die mit den Folgen des Genozids zu leben haben. Sie wurden vom namibischen Schriftsteller Diescho in den Mittelpunkt gerückt, als er die Konferenz mit einer Anekdote abschloss: „I tell you a Bushman story: a bushman says, ‚You all came here to say what you want to claim. Well, I am here – ask me!‘”

Zitation

Nicole L. Immler, 140 Jahre Berliner Afrika-Konferenz . Es geht um viel mehr als um Völkermord oder Restitution: die Würde, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/140-jahre-berliner-afrika-konferenz