In seiner nicht gerade wissenschaftlichen Breschnew-Biographie hat der Journalist und damalige Duma-Abgeordnete Alexander Chinschtein erklärt, „Warum Breschnew nicht Putin werden konnte“, so der gleichnamige Titel. Seine Antwort: weil er nicht rechtzeitig, auf dem Höhepunkt seiner Erfolge Mitte der 1970er Jahre, zurücktrat und dadurch das Land in sieben Jahre Niedergang und Verfall stürzte.[1] Daher auch der Untertitel: „Märchen von der verlorenen Zeit“, der gleichzeitig der Titel eines Werks von Jewgeni Schwarz war, in dem, ähnlich wie in Michael Endes „Momo“, böse alte Männer Kindern die Lebenszeit stehlen, um selbst wieder jung zu sein. Doch seit Chinschtein sein Werk 2011 veröffentlichte, sind sieben Jahre vergangen, ist Russlands Präsident sichtbar gealtert – er ist jetzt 65 – und er schickt sich an, weitere sechs Jahre Herrscher im Kreml zu sein. Damit hat er an Herrschaftszeit bereits Leonid Breschnew, der 18 Jahre lang von 1964 bis 1982 die Geschicke der Sowjetunion leitete, überrundet und geht nun, zählt man seine Zeiten als Premier (1999-2000; 2008-2012) und als Präsident (2000-2008; 2012-2018) zusammen, in sein 19. Regierungsjahr. Am Ende der kommenden Amtszeit – denn niemand glaubt ernsthaft, dass Putin die anstehenden Wahlen verlieren könnte –, wird er bereits 25 Jahre und damit ein Viertel Jahrhundert an Russlands Spitze im Alter von dann fast 72 Jahren stehen. Es stellt sich die Frage, ob nicht Putin zu Breschnew werden könnte, einem alten kranken Mann, der nicht von der Macht lassen kann?

Stabilität nach „Zeiten der Wirren“

Beide Männer stehen für Stabilität – Breschnew war die Antwort auf Stalins Terror und Chruschtschows Reformfuror, Putin die Erlösung nach den Chaosjahren unter Jelzin. Beide versprachen der Bevölkerung Ruhe im Innern und Stärke nach außen. Doch während Putin von Beginn an kritische Print- und TV-Medien drangsalierte, bald auch politische Kontrahenten mit Klagen und Verhaftungen (anfangs Michail Chodorkowski, zuletzt Aleksei Nawalny) ausschaltete und schließlich das Label „ausländischer Agent“ erfand, um auch die letzten verbliebenen andersdenkenden NGOs zu diskreditieren, schwebte Breschnew eine langfristige Öffnung der Gesellschaft vor. Er hatte 1964 Chruschtschow nicht abgelöst, um Stalin zu rehabilitieren. Alle Zugeständnisse an die Alt-Stalinisten waren genau dies: Kompromisse, um die Parteiführung hinter sich zu vereinen und seinen Sturz zu vermeiden. Er selbst sagte mehrfach sehr deutlich, dass die Zeiten Stalins endgültig vorbei seien und sich niemals wiederholen dürften. Zusammen mit KGB-Chef Andropow hegte er die Idee, der Bevölkerung zunächst ein gewisses Maß an Wohlstand zu garantieren, um dann mit Demokratie zu experimentieren.

Wohlstand dank Devisen

Im Vordergrund stand für Breschnew jedoch etwas anderes: die Wiedergutmachung an der Bevölkerung, die in Folge von Kollektivierung der Landwirtschaft, stalinistischem Terror und Zweitem Weltkrieg in unvorstellbarem Elend lebte. Stabilität bedeutete für Breschnew vor allem Wohlstand für alle, die Bauern zu gleichberechtigten Bürgern zu machen, für jeden eine eigene Wohnung, eine Datsche und ein Auto fürs Wochenende. Er erklärte die Anhebung des Lebensstandards zur Generallinie der Partei und investierte Millionen in den Einkauf von ausländischen Lebensmitteln und Konsumgütern. Die Finanzierung funktionierte über den Verkauf von sibirischem Öl und Gas in den Westen, der die nötigen Devisen brachte. Ihm war bewusst, nur eine satte Bevölkerung würde nicht auf die Barrikaden gehen.

Ein ähnlicher Altruismus lässt sich bei Putin nicht beobachten. Sozialprogramme für die vielen Kapitalismus-Verlierer*innen, die bettelnden Großmütterchen und Pensionäre mit Mini-Renten standen nie im Vordergrund seiner Politik. Putin erhöhte lieber jenen die Gehälter, auf deren Macht er sich stützte: Geheimdienst und Armee. Doch seit einer Wirtschaftskrise 2011 und dem dramatischen Verfall des Ölpreises 2014 kann sich Russland nicht mehr auf seine Haupteinnahmequelle, die unter Breschnew erschlossen wurde, verlassen. Der Verfall des Rubelkurses hat vor allem die neue Mittelschicht, aber auch die ohnehin Benachteiligten getroffen. In der Bevölkerung rumort es, hier und da kommt es zu Streiks. Doch Putin setzt nach wie vor nicht auf „Brot“, sondern auf – „Spiele“.

Machterhalt und Außenpolitik

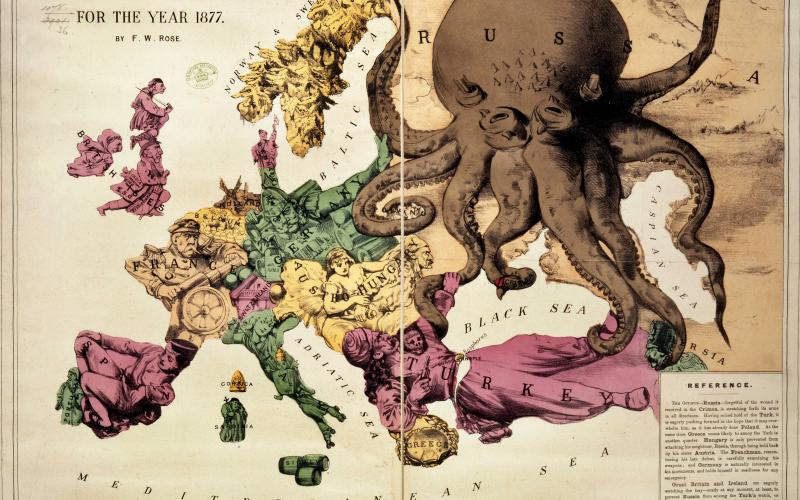

Vorläufiger Höhepunkt der „Spiele“ Putins war die Annexion der Krim im Frühjahr 2014. Sie bescherte Putin Sympathiewerte von 80 Prozent und nahm viele seiner einstigen Kritiker für ihn ein. Der Schachzug war so einfach wie genial: Anstatt sich um Sozialprogramme zu kümmern, spielte Putin die patriotische Karte und „schenkte“ seiner Bevölkerung ihr „sowjetisches Mallorca“. Putin bedient sich hier eher aus dem Repertoire Stalins: Er zeichnet ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem Russland von Feinden umzingelt ist und zusammenhalten muss, um nicht unterzugehen. Dazu gehört das Anfachen des Phantomschmerzes der einstigen Supermacht genauso wie das Zündeln in der Ukraine und der Anti-Amerikanismus: Wir gegen die Welt, die sich gegen uns verschworen hat. So hat der Kreml nicht nur ein Feindbild, auf das er alles schieben kann – Wirtschaftskrise, Sanktionen, Olympia-Sperre –, sondern stellt auch sicher, dass die regimekritischen Proteste – wie aus der Ukraine – nicht ins eigene Land schwappen.

Während Putin sich als Anti-Amerikanist profiliert, hatte Breschnew das genaue Gegenteil im Sinn: für seine Aussöhnung mit dem Westen hätte er gern zusammen mit Willy Brandt 1971 den Friedensnobelpreis bekommen. Er stieß 1969 den KSZE-Prozess an und unterschrieb 1975 in Helsinki dessen Schlussakte; er brachte SALT I und SALT II auf den Weg, die er 1972 bzw. 1979 mit Nixon und Carter unterschrieb. Er träumte davon, zusammen mit Brandt, Pompidou und Nixon als neuen „Big Four“, Europa und der Welt eine dauerhafte Friedensordnung zu geben. Breschnew musste nicht fürchten, dass die Bevölkerung gegen seinen Westkurs rebellieren würde, wohl aber das Politbüro, das er sorgfältig auf diesen Kurs vorbereitete und einschwor. Während Putin Außenpolitik als Mittel zum (innenpolitischen) Zweck betreibt, war Breschnew von seinen eigenen traumatischen Weltkriegserfahrungen getrieben und, abgesehen von der Eitelkeit, dafür den Nobelpreis zu beanspruchen, vom Wohl der Bevölkerung geleitet, der er nie wieder einen Krieg zumuten wollte, wie er US-Präsident Gerald Ford anvertraute.[2] Anders als Putin, der proaktiv das militärische Abenteuer sucht, war für Breschnew der Einmarsch immer die ultima ratio, die er gern vermieden hätte. Das galt sowohl für Prag 1968, als auch für Afghanistan 1979. Anders als Putin führte er diese Situationen nicht herbei, sondern glaubte aus der Systemlogik heraus – dem Machterhalt der sowjetischen Hemisphäre –, nicht mehr anders handeln zu können. Die Frage ist, welche weiteren Zündeleien und Frozen Conflicts Putin – seiner Logik folgend – der Welt in den kommenden sechs Jahren bescheren wird, um seine Macht zu sichern.

Personenkult

Sowohl Putin als auch Breschnew zeig(t)en sich gern maskulin, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise: Breschnew demonstrierte seine Leidenschaft für schöne Frauen, und schnelle Autos nur privat im inneren Kreis seiner Genossen oder gegenüber westlichen Staatsmännern. Putin wird dagegen wie ein Filmstar mit bloßer Brust beim Angeln, beim Tauchen nach Antiquitäten, beim Fliegen mit den Kranichen oder beim Reiten auf einem Bären gezeigt. Es gibt Putin-Tassen, -Kalender und –Seifen. Kürzlich behauptete Julian Hans in der Süddeutschen Zeitung, die Kultgegenstände seien durchaus auch ironisch gemeint und würden das Lachen schon implizieren. Personenkult also als Popart oder, wenn man trotzdem lacht? Es würde zu Putin passen, der seine Konkurrenzpartei selbst kreierte („Gerechtes Russland“), wenn er nun seine eigene Verspottung inszeniert und damit kanalisiert. Über Breschnews Kult wurde gelacht, wenn auch sicher ganz unintendiert. Während sein Personenkult seit 1973 immer groteskere Formen annahm, wurde die Diskrepanz zu seinem körperlichen Verfall immer größer: Breschnew war von der Tablettensucht gezeichnet, die ihn über rote Teppiche nur noch schwanken und Reden nur noch lallen ließ. Je mehr Orden er einheimste, desto mehr Witze entstanden über ihn. Durch das Land, so einer seiner Mitarbeiter, dröhnte ein „homerisches Gelächter.“ Kann es sein, dass Putin daraus gelernt hat und das Gelächter gleich vereinnahmt? Doch ist auffällig, dass es über Putin keine Witze gibt. Die Satiresendung über ihn hat er gleich als erste abschalten lassen. Während Breschnew Witze liebte und gesagt haben soll, solange sie über mich lachen, mögen sie mich, scheint Putin vollkommen humorfrei zu sein. Doch hat er Breschnew voraus, dass er mit der Selbstvermarktung als Popstar durchaus einen Teil der Bevölkerung erreicht. Der Personenkult ist flexibler und professioneller geworden: Der Breschnew-Kult richtete sich an die ältere Weltkriegsgeneration; der Putinkult adressiert die hippe Jugend.

Kindheitsträume

Beide waren Arbeiterkinder und stammten aus einfachen Verhältnissen. Breschnew wurde 1906 im ukrainischen Kamenskoje im Zarenreich geboren, wo seine Mutter wünschte, ihr Sohn werde einst ein Häuschen wie die Ingenieure bewohnen, und Breschnew selbst hoffte, einmal wie der Notar ein Auto zu fahren. Politisch waren die Eltern nicht, die Revolution zerstörte ihre heile Welt, sodass Sohn Leonid ab 1921 als Packer jobben musste, während sein Berufswunsch Schauspieler eigentlich war. Putin wurde 1952 in Leningrad geboren. Ein halbes Jahr später sollte Stalin sterben und das Land ein neuer Aufbruch erfassen. Obwohl er als junger Mann und Sportler Anfang der 1970er Jahre in zwei Filmen als Stuntman mitwirkte, träumte er nicht von der Schauspielerei, sondern davon, Geheimdienstagent zu werden. Folgerichtig führte ihn sein Jurastudium 1975 zum KGB. Es war das Jahr, als Breschnew die Helsinki-Schlussakte und damit auch den Korb 3 über die Unantastbarkeit der Menschenrechte unterzeichnete, der den Andersdenkenden ungeahnten Auftrieb geben sollte. Im gleichen Jahr wurde Andrei Sacharow mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Es war die Zeit, in der sich der KGB als „smart“ verstand, nicht als Henker wie unter Stalin, sondern als wachsame Erziehungsbehörde, die „Strauchelnde“ erst ermahnte, ihnen in einer zweiten Phase drohte und, sollte auch das nicht wirken, sie erst dann, möglichst geräuschlos, aus dem Verkehr zog: per Verbannung, Ausbürgerung, Lagerhaft oder Zwangseinweisung in die Psychiatrie. Während Breschnew sich vor dieser Arbeit drückte, die Dissidenten nicht verstand und sie nur allzu gern Andropow überließ, scheint Putin an diesem Menschen-Reparaturbetrieb Gefallen gefunden zu haben, in dem man nur den richtigen Hebel umlegen muss, um ein Individuum, mal mit mehr, mal mit weniger Druck, wieder auf die rechte Bahn zu bringen – oder notfalls auszusortieren. In dieser Hinsicht ist Putin vielleicht mehr Sowjetmensch, als es Breschnew je war.

Das Ende

Über Breschnews Ende ist nahezu alles bekannt: sieben Jahre Siechtum, die das Land lähmten und ruinierten, bis am Ende Breschnews Herz von dem Tablettenkonsum so geschwächt war, dass es am Morgen des 10. November 1982 zu schlagen aufhörte. Breschnew soll zweimal, 1976 und 1979, seinen Rücktritt angeboten haben, aber das Politbüro lehnte ab, weil es eine Erschütterung des Machtgleichgewichts fürchtete – und kein Nachfolger in Sicht war.

Es ist spannend, wie Putins Ende aussehen wird. Wird er 2024 am Ende seiner nächsten Amtszeit erneut die Rochade mit seinem Faktotum Dmitri Medwedew vollziehen und weitere zwölf Jahre Premier sein, um dann erneut, im Alter von 84 Jahren, für das Präsidentenamt zu kandidieren? Oder wird er, zweite Möglichkeit, bis dahin einen Nachfolger aufbauen, etwas, was in Russland eigentlich noch nie geglückt ist? Die dritte Möglichkeit, dass es eine Palastrevolte oder gar einen Volksaufstand geben könnte, scheint vollkommen unrealistisch. Also stellt sich doch die Frage, ob eines Tages, wie Breschnew bereits mit 76 Jahren, Putin im Amt sterben wird, nur weil er und seine Entourage um keinen Preis ihre Macht aufgeben wollten. Dass Putin es besser machen wird als Breschnew, wie Chinschtein glaubt, muss er noch beweisen. Das „Märchen von der verlorenen Zeit“ ließe sich dann sicher noch einmal neu erzählen.

Zitation

Susanne Schattenberg, „Warum Breschnew nicht Putin werden konnte“ – aber Putin zu Breschnew werden könnte, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/warum-breschnew-nicht-putin-werden-konnte-aber-putin-zu-breschnew-werden-koennte