Der Kurzfilm ist ein besonderes Genre. Experimentell, ausdrucksstark, mutig. Cineastische Möglichkeiten werden in kondensierten Handlungen und starken visuellen Erzählungen ausgelotet und rufen tiefgreifende Emotionen sowie Reflexionen bei den Zuschauer*innen hervor.

Bereits seit 1955 werden auf der Berlinale Preise für Kurzfilme verliehen. Mit den Shorts gibt es seit 2007 sogar eine eigenständige Sektion, die nunmehr im fünften Jahr von Anna Henckel-Donnersmarck kuratiert wird. Insgesamt 20 Kurzfilme aus 18 Ländern konkurrieren in diesem Jahr um den Goldenen Bären, der auch zur Teilnahme an den Kurzfilm-Oscars berechtigt. Das übergeordnete Thema der Shorts 2025: Porträts!

„Dieser Jahrgang ist geprägt von Porträts unterschiedlicher Art, sowohl in den dokumentarischen Arbeiten als auch in der Fiktion und dem Animationsfilm. Wir begegnen Menschen, die einem lange im Gedächtnis bleiben.“ Anna Henckel-Donnersmarck

Es sind zum großen Teil Frauen und Mädchen, die im Vordergrund stehen, deren Lebens- und Gefühlswelten filmisch ergründet werden.

In Children’s Day erzählt Regisseurin Giselle Lin einfühlsam, wie es ist, eine achtjährige Schülerin zu sein, auf der Suche nach Freundschaft und Zugehörigkeit, geprägt von einem autoritären Vater, der sich nicht scheut, das Kind zu demütigen. In Casa Chica bricht die Welt der fünfjährigen Valentina zusammen, als diese merkt, dass sie nicht die einzige Tochter ihres Vaters ist. Der Film beleuchtet dabei eine in Mexiko geläufige Praxis des Konkubinats, bei der ein verheirateter Mann neben der Hauptfamilie („casa grande“ – großes Haus) eine Zweitfamilie unterhält. „This is my story“, schreibt die in Mexiko-Stadt geborene bildende Künstlerin und Regisseurin Lau Charles über den Film, der sich wie ihr Gesamtwerk ganz auf die Welt der Kindheit konzentriert.

Die jungen Frauen Natasa und Laura ringen in Élő kövek und Because of U hingegen mit ihrer mentalen Gesundheit, toxischen Beziehungen und sexualisierter Gewalt. Jakob Ladányi Jancsó, der eng mit dem ungarischen Filmregisseur Béla Tarr verbunden ist, gelingt in Élő kövek eine psychologische Detailaufnahme einer verstörenden Beziehung zwischen Therapeut und Patientin. Die Protagonistin Natasa wird brillant gespielt von Lilia Kizlinger, die bereits 2021 auf der Berlinale einen Silbernen Bären für die beste Nebenrolle gewann.

Weitere Filme porträtieren zudem Mütter. In Sammi Who Can Detach His Body Parts, sucht eine Frau die Körperteile ihres verstorbenen Sohnes und widersetzt sich damit dessen Willen. Der Animationsfilm Mother’s Child von Naomi Noir gibt jenen Frauen eine Stimme, die sich selbstaufopfernd um andere kümmern und dabei sich selbst verlieren. Nach einer misslungenen Verhütung zweier Teenager übernimmt in Ke wai huo dong die Mutter des Sohnes die Kontrolle, verfügt über das junge Mädchen und verordnet sie zum Schweigen. Ein eindrucksvoller Film über die Stigmatisierung weiblicher Sexualität in China, voller Ambivalenzen und Spannungen, in dem es den Regisseur*innen Dean Wei und Xu Yidan gelingt, mit jedem Bild eine Botschaft zu senden.

Insgesamt zeigen die diesjährigen Berlinale Shorts damit aus unterschiedlichsten Perspektiven und Kontexten heraus, was es bedeutet als Mädchen aufzuwachsen und eine Frau zu sein.

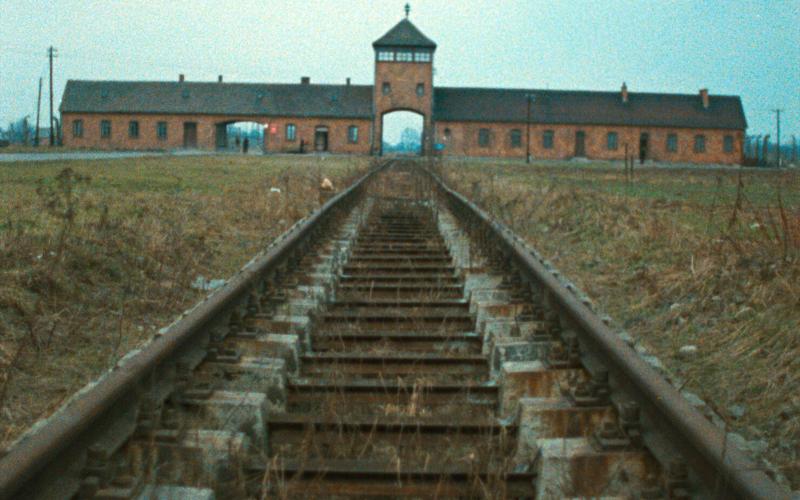

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart

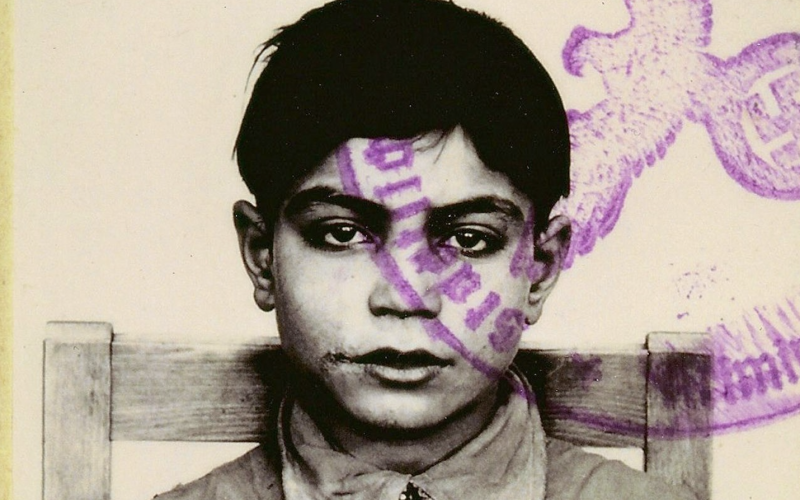

Ebenfalls stark vertreten sind in diesem Jahr Kurzfilme mit historischen Bezügen. Jakob Krese, aufgewachsen im ehemaligen Jugoslawien und in Deutschland, erzählt in dem dokumentarischen Kurzfilm Prekid vatre die Geschichte von Hazira, einer Überlebenden des Massakers von Srebrenica. Sie lebt noch heute, fast 30 Jahre später, im Flüchtlingslager Ježevac und wartet auf die Rückkehr in ihren Heimatort Blečevo, der inzwischen in der Republik Srpska liegt. Haziras Körper ist gezeichnet vom Leben, der harten Arbeit, dem Holzsammeln. Getrieben und geplagt durch das Trauma des Kriegs, flüchtet sie sich in die Arbeit. Sie ist immer in Bewegung, rastlos. Ein Leben, das ohne den Krieg ganz anders verlaufen wäre und noch immer durch ihn bestimmt wird. Im Juli jährt sich das Massaker von Srebrenica und das Ende des Jugoslawischen Kriegs zum 30. Mal. Jakob Kreses Film ist eine berührende Hommage für all diejenigen, die noch heute unter den Folgen des Kriegs leiden und ein Versuch, die Geschichte Jugoslawiens und der 2,2 Millionen Geflüchteten stärker in das europäische Bewusstsein zu rücken.

Die Kanadierin Lesley Loksi Chan greift hingegen die verschollene und im Queer ArQuives wiederentdeckte Arbeit des im Toronto der 1990er Jahre lebenden Künstlers Lloyd Wong auf. Er dokumentierte sein Leben mit Aids, starb jedoch vor der Fertigstellung des Films. Das Unvollendete steht in Lloyd Wong, Unfinished im Vordergrund. Filmemacherin Lesley Loksi Chan kombiniert das Rohmaterial mit ihren eigenen Notizen und tritt dadurch mit Leerstellen in Dialog, wobei sie auch die Zuschauer*innen mit einbezieht. Lloyd Wongs Material selbst ist ein zutiefst persönliches Zeugnis eines asiatisch-kanadischen schwulen Manns mit Aids sowie ein Akt der Selbstrepräsentation.

Experimentell und überraschend ist auch der Film Koki, Ciao, in dem der Erzähler ein Kakadu ist. Koki ist dabei nicht irgendein sprechender Vogel, sondern gehörte dem jugoslawischen Staatschef Tito und war für die Unterhaltung seiner diplomatischen Gäste verantwortlich. Gefangen in einem kleinen Käfig und ausgestellt im Zoo, ist der 67-jährige Koki noch heute eine Touristenattraktion sowie ein Erinnerungsort des vergangenen Jugoslawiens, mit dem die Besucher*innen in Interaktion treten.

Magischer Realismus kennzeichnet wiederum den fiktionalen Kurzfilm After Colossus. Reflektiert werden hier jedoch ganz reelle Ereignisse der indonesischen Vergangenheit, namentlich die Ermordung und Gewaltwelle gegenüber angeblichen Hexern im Jahr 1999 auf der Insel Java, nach dem Zusammensturz des autoritären Suharto-Regimes. Damit reiht sich der Film nahtlos in das Werk Timoteus Anggawan Kusnos ein, das sich insbesondere mit dem Erbe von Diktatur und Kolonialismus beschäftigt. Ein herausfordernder Film, der mit verschiedenen Filmformaten spielt und eine starke Bildsprache besitzt.

Mit der deutschen Geschichte, erzählt aus einer migrantischen Sicht, setzt sich der Film Rückblickend betrachtet von Daniel Asadi Faezi und Mila Zhluktenko auseinander. Das Olympia-Einkaufszentrum in München steht dabei im Fokus. Beim Bau 1970 waren zahlreiche Arbeitsmigrant*innen vor allem aus der Türkei, Jugoslawien und Italien beteiligt. 2016 fand am selben Ort ein rechtsterroristischer Anschlag statt. Neun Menschen verloren das Leben. Der Film sucht Kontinuitäten und Erklärungen in der Geschichte und gedenkt zugleich den Opfern rassistischer Gewalt in der Bundesrepublik.

Reflexionen über kollektive Erinnerung, historische Kontinuitätslinien und den Umgang mit Archivgut prägen damit die Shorts. Die Frage, wie mit Mitteln des Films Geschichte reflektiert und (neu) geschrieben werden kann, ist auch Bestandteil der Paneldiskussion Berlinale Shorts 2025 - Making (Hi)stories Visible, die am 18. Februar in der kanadischen Botschaft stattfindet.

Vielfältigkeit der Perspektiven

Die Berlinale Shorts bleiben jedoch vor allem eins: vielfältig. In Kámen Osudu singt ein Stein auf Tschechisch über Selbstverwirklichung und Versagensängste, im Animationsfilm Futsu no seikatsu stehen die Wiederholungen des Alltags im Vordergrund, und in Anba dlo die Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen. Nelson Yeo aus Singapur ergründet in Through Your Eyes wiederum die Erinnerungen und Sehnsüchte vierer Menschen und lässt diese miteinander verschmelzen, während in der queeren Liebesgeschichte Casi septiembre sich die Protagonistin Alejandra ihrer Angst stellt, verlassen zu werden. Die Shorts zeigen damit durch ihre Diversität und Bandbreite, was Kurzfilm kann und auszudrücken vermag.

Darüber hinaus sind die Berlinale Shorts, so ihr eigener Anspruch, „Seismograph der Gegenwart“. Anna Henckel-Donnersmarck hat bereits 2023 in einem Gespräch mit zeitgeschichte|online ihre Einschätzung zu dem Verhältnis von Kurzfilmen und gesellschaftlichen Zuständen geteilt:

„Die Shorts sind weniger Spiegel der Gesellschaft, vielmehr haben wir lauter kleine Spiegelsplitter, wobei jeder Film wiederum in sich sehr individuell ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es unbedingt eine Reflexion gesellschaftlicher Zustände ist oder eher ihr Ausdruck.“

Und mit dieser Einschätzung hat Sie vermutlich recht. Jede*r Regisseur*in teilt mit ihren Filmen auch eine individuelle Sicht auf die Welt. Am explizitesten wird das in Comment ça va?. Der Film stammt von Caroline Poggi und Jonathan Vinel, welche in der Vergangenheit schon mehrfach bei den Berlinale Shorts vertreten waren und mit Tant qu'il nous reste des fusils à pompe sogar einen Goldenen Bären gewannen. In ihrem neuesten Film befindet sich eine Gruppe animierter Tiere auf einem leeren Küstenstrich und versucht, sich von den Übeln der Welt zu erholen. Aber auch mit Their Eyes und Dar band sind zwei brillante Filme im Programm, welche die Überwachung und Kontrolle durch Technologie sowie die Beziehung zwischen Globalem Norden und Süden im KI-Entwicklungsprozess thematisieren und damit einen starken Bezug zu aktuellen Entwicklungen aufweisen.

Im Gesamtbild all dieser Splitter und Perspektiven können die Betrachtenden für sich selbst eine Zeitdiagnose erstellen. Auffallend ist, dass ein nüchterner bis düsterer Blick dominiert. Eine Konsequenz der zahlreichen gegenwärtigen Problemlagen? Doch eins ist sicher: Nach den Shorts ist der eigene Blick auf die Welt bereichert, wenn nicht gar verändert.

Hier finden sich sämtliche Spielzeiten- und Orte der Berlinale Shorts. Die Internationalen Filmfestspiele Berlin finden vom 13. bis 23. Februar statt. Wie in den vergangenen Jahren wird zeitgeschichte|online ausführlich darüber berichten.

Zitation

Peter Bratenstein, Porträts, die den Blick verändern. Über die Berlinale Shorts 2025, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/portraets-die-den-blick-veraendern