Irgendwann am Ende der 1990er Jahre fand sich in einem der festlichen Senatsräume der Bonner Universität ein illustrer Kreis deutscher Russlandexperten (die männliche Form ist hier bewusst gewählt) auf Einladung des Deutsch-Russischen Forums e.V. zusammen. Noch hing diesem damals frisch gegründeten Verein nicht der Makel an, Lobbyist der russischen Wirtschaft zu sein. Eher ging es darum, die Interessen der deutschen Wirtschaft auf dem Zukunftsmarkt Russland durch vielfältige Beziehungen in den Bereichen Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft zu rahmen und zu befördern. Die Euphorie über das erhebliche Entwicklungspotential Russlands, an dem man teilhaben wollte, wurde allerdings von steter Sorge begleitet, dass die politische und wirtschaftliche Lage nach dem Zusammenbruch der Planwirtschaft katastrophal werden und das Land in bürgerkriegsähnliche Zustände abrutschen könnte. Karl Eimermacher, damals Professor für Slavistik in Bochum, warnte, dass die Schicht des „kulturellen Humus“ sehr dünn sei – einmal weggeweht, würde nichts mehr wachsen. Also kamen die deutschen Spezialisten für russische Kunst, Kultur und Philosophie zusammen, um über die geistige Situation in Russland in den Zeiten des Umbruchs zu sprechen.

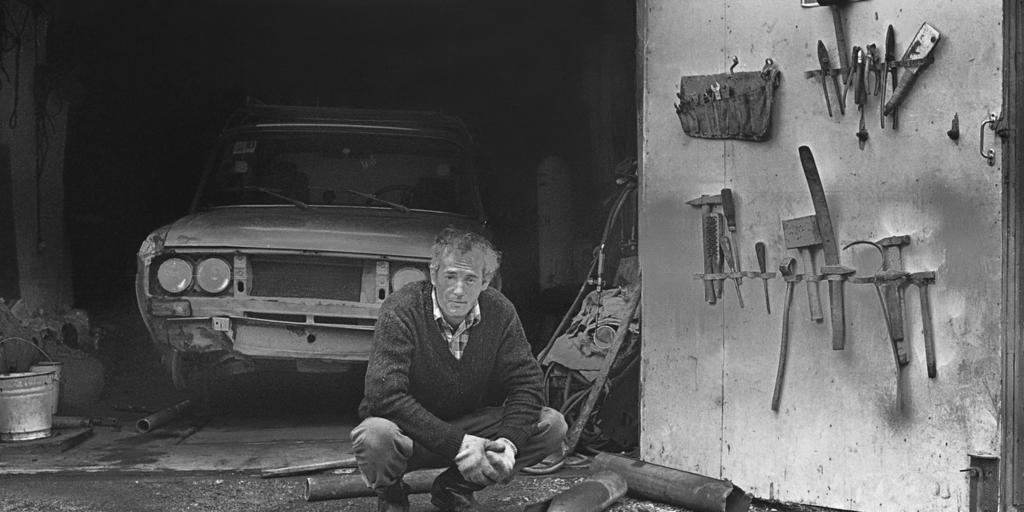

Im Strahlen der Kristallleuchter – reflektiert von hohen Wandspiegeln –, platziert im Carree, mit Getränken und Gebäck gut versorgt, begannen die Diskussionsteilnehmer einen ausschweifenden Gedankenaustausch. Man erhob sich in luftige Höhen, bezog sich auf die russische Philosophie des Silbernen Zeitalters, erging sich in Reminiszenzen an die Semiotik Juri Lotmans, gab Hinweise auf aktuelle russische Diskurse und Denker. Noch hing eine dieser geistreichen Auslassungen bedeutungsschwer im Raum, als sich Karl Schlögel zu Wort meldete – verhalten, aber sichtlich verstimmt. Er könne nicht verstehen, mit welchen Themen man sich hier befasse. Deutlich interessanter wäre für ihn ein Gespräch über den florierenden Gebrauchtwagenmarkt, der sich tagtäglich auf großen Parkplätzen am Rande osteuropäischer Städte beobachten ließe.

Betretene Stille. Unverständnis. Unsicherheit, wie die Diskussion nun weitergehen könnte.

Ich wohnte dieser Szene als Zaungast bei, als studentische Hilfskraft kurz vor Abschluss des Studiums der Osteuropäischen Geschichte und Slavistik in Köln. Die Namen der meisten Teilnehmer kannte ich aus Literaturlisten. Ihre Ansammlung in einem Raum flößte mir Ehrfurcht ein, ihre Reden ebenfalls. Und dann erfolgte diese abrupte Erdung des geistigen fliegenden Teppichs durch die Bemerkung Karl Schlögels. Wie und ob das Gespräch anschließend wieder Fahrt aufnahm, kann ich nicht erinnern. Der Moment aber blieb mir unvergessen: Nicht nur die Belustigung über die verdatterten Gesichter, sondern auch meine sofortige innere Zustimmung zur geäußerten Position. Um zu verstehen, was in Russland und in Osteuropa insgesamt vor sich ging, musste man sich dorthin begeben, wo der Alltag stattfand. Entscheidende Weichenstellungen erfolgten nicht nur in der „großen Politik“, in Veränderungen des Wirtschafts- oder Rechtssystems, sondern gerade in der Lebenswirklichkeit der Menschen. Die Bürgerinnen und Bürger des Landes passten sich schneller den neuen Umständen an, als die meisten Reformpläne greifen und neue Institutionen entstehen konnten. Gelebte Alltagspraktiken ließen viele Zukunftsprojekte obsolet werden und prägten die sich herausbildenden Ordnungen und Wertesysteme vermutlich mehr als intellektuelle Diskurse.

Gegenwärtig beginnt eine neue Phase der zeithistorischen Beschäftigung mit den fundamentalen Umbrüchen der 1990er Jahre im östlichen Europa. Zum Allgemeinplatz ist längst die Aussage geworden, dass die Erfahrung des Zusammenbruchs, die Verarmung und die Enttäuschung über demokratische Verfahren zum Aufstieg autokratischer Herrscher und demokratiefeindlicher Parteien geführt habe. Mit Blick auf Russland wird angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine zudem gefragt, warum die russische Bevölkerung die aggressive Regierungspolitik unterstützt und ob man dies hätte kommen sehen können. Die Frage sollte eher lauten, warum die Stimmen derer, die vor diesen Entwicklungen warnten, kein Gehör fanden. Karl Schlögel war nicht der erste, der erkannte, wohin Russland unter Putin trieb. Aber er hat im Gegensatz zu anderen seine Position als öffentlicher Intellektueller und Wissenschaftler genutzt, um zu einem frühen Zeitpunkt eindringlich deutlich zu machen, welche Gefahr vom „neuen Russland“ ausgeht. Früher auch als die meisten thematisierte er selbstkritisch, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem postsowjetischen Raum zu stark auf Russland fixiert war und dadurch blinde Flecken hinsichtlich der Entwicklungen und Besonderheiten anderer Regionen wie beispielsweise die Ukraine bestanden. Er beließ es nicht nur bei dieser Feststellung, sondern verließ das sichere Feld der eigenen Expertise, um sich eingehend mit der Geschichte der Ukraine zu beschäftigen.

Zurück zu den 1990er Jahren und der Bemerkung über den Gebrauchtwagenmarkt, die mehr war als eine Provokation. Dahinter steckte vielmehr eine kritische Sicht auf die damals laufende „Transformationsforschung“. Diese erläuterte Schlögel 2005 rückblickend in einem lesenswerten Artikel in der Zeitschrift Merkur unter dem Titel „Sichtbarkeit der Zeit. Skizze für ein Museum der Transformationsperiode“. Weitere zwanzig Jahre später lohnt es sich, diesen Text erneut zu lesen. Schlögels Hauptkritik lautete: „Transitologie ist konstitutionell desinteressiert an der Gegenwart, sie gewinnt ihre (falschen) Sicherheiten aus normativen Annahmen über das, was war, und das, was werden soll: vom Sozialismus zum Kapitalismus, von der Diktatur zur Demokratie, vom Staats- zum Privateigentum, vom Plan zum Markt. Sie hat einen Blick für reine und polare Formen, Idealtypen, Modelle. […] Die Erscheinungen sind das, was bleibt zwischen Ausgangs- und Zielpunkt. […] Bilder der Wirklichkeit werden so zu einem Rest, eingezwängt zwischen zwei Polen: diffus, grau, unscharf, auch unsauber.“

In dieser Kritik steckt schon die Erklärung dafür, dass viele Entwicklungen in Osteuropa nicht begriffen wurden: sie wurden schlicht nicht gesehen, weil der Blick über sie hinweg glitt. Bissiger formulierte es Schlögel, wenn er der etablierten Forschung vorwarf, dass sie „einen regelrechten Ekel vor der neuen Wirklichkeit“ empfunden habe und „sich lieber wie bisher auf den internationalen Konferenzen herum [trieb], wo jeder jeden kennt, als in einer Wirklichkeit, die noch der Erkundung und Aufklärung bedurfte.“

Sogar den zukünftigen „berufsmäßigen Beobachtern und Kommentatoren“, spricht Schlögel in dem Artikel im Merkur die Kompetenz ab, dass sie später einmal „Bilder zusammenstellen könnten, in denen die Zeit des Übergangs geronnen ist“. Zu sehr wären sie „in der Übergangszeit vor allem […] für die Träume von Europa und für die Kritik einer Realität [zuständig gewesen], die das Pech hatte, von diesen Träumen abzuweichen“. Tatsächlich trifft diese Prognose teilweise zu. Die Enttäuschung über die Situation in Europa dreißig Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist groß, jedoch weitaus größer als es sich Karl Schlögel vor zwanzig Jahren ausmalte. 2005 träumte auch er trotz der Kritik am transitologischen Denken von einem guten Ausgang der Geschichte, nur dass er sie anders erzählen wollte. Obwohl er die „diversen Händler und Schmuggler“ und deren „aggressive Intelligenz“ in seinem Text beschwor, lag es jenseits seiner Vorstellung, dass sie tatsächlich „die Herren des Verfahrens“ werden könnten. Diese Erkenntnis scheint auch für Karl Schlögel ein Schock gewesen zu sein.

Und trotzdem sollten wir aus seinem Plädoyer etwas für die neuere zeithistorische Forschung zur Übergangsperiode mitnehmen. Erneut stellt sich die Herausforderung, nicht teleologisch mit Blick auf den Ausgang der Geschichte zu argumentieren und damit die Fehler der Transformationsforschung mit umgekehrten Vorzeichen zu wiederholen. Und wenigsten jetzt sollten wir versuchen, die Bilder und Erscheinungen der vergangenen Wirklichkeit wahrzunehmen und ins Zentrum unseres Interesses zu rücken.

Bei den Kollegen seiner Generation stieß Karl Schlögel mit seinem Zugang zu Geschichte und Gegenwart in Ost- und Ostmitteleuropa oft auf Unverständnis. Die Studierenden jedoch konnte er damit gewinnen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass dieser Einfluss weit über seine Seminare hinausreichte. Ohne die Lektüre des Buchs „Moskau lesen” wären wir als DAAD-Stipendiatinnen nicht durch die Randbezirke der russischen Hauptstadt gestreift, um uns Bauten im konstruktivistischen Stil anzusehen. Ohne ein „Wolgaseminar”, an dem ich nicht einmal teilgenommen habe, hätte ich nicht von Bord der „Maxim Gorki” die stalinistischen Schleusen des Moskau-Wolga-Kanals bestaunt, gekochte Flusskrebse an der Anlegestelle in Kostroma gegessen oder im Morgengrauen auf das Vorüberziehen der Schiguli-Berge bei Toljatti gewartet. Vielleicht hätte ich auch die Unerbittlichkeit der sibirischen Lagerorte nicht verstanden, wenn wir nicht, inspiriert von der Wolgaschifffahrt, später den Fluss Jenissej hinauf bis über den Polarkreis gefahren wären. Und kaum dem Zufall, sondern dem eingangs geschilderten Einwurf zum Gebrauchtwagenmarkt ist es zu verdanken, dass ich zwei Konferenzen zur Geschichte des Autos in Ost und West mitorganisiert und den vermutlich einzigen existierenden wissenschaftlichen Artikel zur sowjetischen Frau am Steuer verfasst habe.

Die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Karl Schlögel bietet die passende Gelegenheit, dem Preisträger zusammen mit den Glückwünschen auch meinen großen Dank für die Inspiration zum forschenden Reisen und Beobachten auszudrücken.

Zitation

Corinna Kuhr-Korolev, Zur Sichtbarkeit der Zeit . oder über den postsozialistischen Gebrauchtwagenmarkt, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/zur-sichtbarkeit-der-zeit