Mehr als 13 Millionen Menschen haben die Dauerausstellung „Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945“ im Haus der Geschichte der Bundesrepublik in Bonn (HdG) seit seiner Eröffnung im Jahr 1994 gesehen; es gehört damit zu den meistbesuchten Museen in Deutschland.[1] Der Besuch kostet keinen Eintritt; das Museum ist somit besonders zugänglich. Als Teil der Museumsmeile in Bonn, unweit der historischen Orte der Hauptstadt der alten Bundesrepublik wie etwa dem Bundestag oder dem Bundeskanzleramt, ist es oft Ziel von Familienausflügen und touristischen Reisen sowie regelmäßiger Programmpunkt von Klassenfahrten und Studienreisen. Allein aufgrund dieser ungeheuren Reichweite ist es spannend, der Frage nachzugehen, welche Geschichte das HdG vermittelt.[2]

Die Dauerausstellung erzählt die Geschichte der Bundesrepublik vom Kriegsende 1945 bis in die Gegenwart mithilfe von über 7000 historischen Objekten. Häufig sind sie nicht hinter Glas, sondern können angefasst oder durchlaufen werden. Dadurch erscheint das Museum besonders nahbar. Die Ausstellung nimmt ihre Besucher_innen geradezu in sich auf. Den Objekten wird meist mit kurzen Bildunterschriften eine eindeutige Interpretation zugeschrieben. Gerahmt werden sie von übergreifenden, zweisprachigen (deutsch/englisch) Erklärungstafeln, mit denen die Ausstellungsszenen gegliedert werden.[3]

Die Besucher_innen starten ihren Gang durch die Ausstellung im Erdgeschoss und bewegen sich der Chronologie folgend fort, wobei es auf dem Gang nach oben stetig heller wird. Am Ende stehen die Besucher_innen unter der Glaskuppel im Obergeschoss des Hauses.[4]

Der Weg zum Licht bedient die Meistererzählung des Fortschritts, mit der die Geschichte der Bundesrepublik als die einer widerspruchsfreien Demokratisierung erscheint. Diese Form der Geschichtsdarstellung richtet ihre Erzählung auf eine nationale Perspektive, Widersprüche werden eingeebnet und komplexe Zusammenhänge stark vereinfacht.[5] Gestalterisch unterstützt wird diese Fortschrittserzählung durch den Aufbau des Hauses: Aus der Dunkelheit der unmittelbaren Nachkriegszeit steigen die Besucher_innen zur lichtdurchfluteten Gegenwart empor. Im ‚Heute‘ angekommen, können sie sich sicher sein: ‚wir‘ haben es geschafft. Ein Hoch auf die Bundesrepublik!

Das ‚wir‘ ist dabei weiß und westdeutsch. Wie wird diese Fortschrittserzählung konstruiert? Welche Mittel werden dazu genutzt? Hier soll es vor allem um die Narrative gehen, die das HdG entwickelt hat und die eine entsprechende Wirkung auf gesellschaftliche Diskurse zu erzielen.[6]

Der Mythos der „Stunde Null“

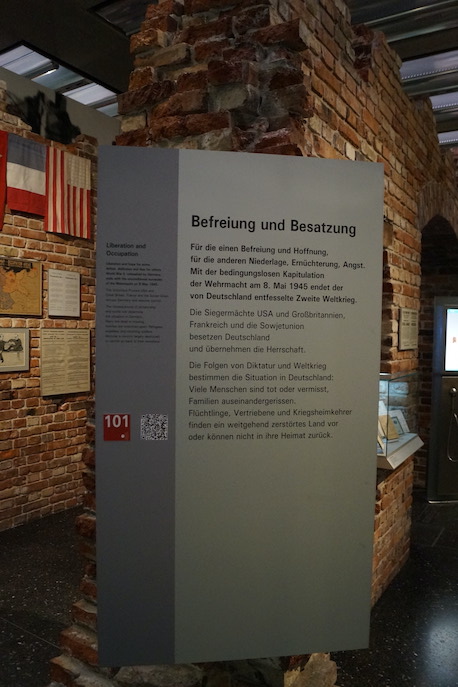

Die erste Ausstellungsszene „Befreiung und Besatzung“ versetzt die Besucher_innen visuell und zum Teil auditiv in die unmittelbare Nachkriegszeit: Aus einem Trümmerhaufen ragt eine Panzerfaust, an ihm lehnt ein fahruntüchtiges Fahrrad. Darüber sind ein NS-Propagandaplakat und eine Reproduktion der Kapitulationserklärung auf die nackte Mauer plakatiert.

Dunkles Licht, eine niedrige Decke und schmale Gänge vermitteln den Eindruck von Enge und erzeugen Beklommenheit. In der Mitte des Raumes steht ein mächtiger schwarzer Quader, auf dem ein Hakenkreuz prangt.

In seinem dunklen Inneren geben unkommentierte Fotografien ohne Kontext Einblicke in die Gewaltgeschichte des Nationalsozialismus, während seine Geschichte auf der Außenseite kurz abgehandelt wird. Die Exponate liegen in Vitrinen, die in die Außenwand eingelassen sind. Um sie zu betrachten, muss man nahe herantreten – die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus muss man als Besucher_in also suchen und wollen.

Der Nationalsozialismus wird auf diese Weise eingehegt und zu einem klar begrenzten Phänomen – 1945 erscheint als „Stunde Null“, als kompletter Neuanfang. Er wird somit aus der Geschichte der Bundesrepublik geradezu exkludiert, wodurch sie störungsfrei erzählt werden kann.

Konstruktion einer demokratischen Tradition

Wenige Schritte weiter widmet die Ausstellung sich der Errichtung des Grundgesetzes der Bundesrepublik im Jahre 1949. Gerahmt wird dieses historische Ereignis u.a. durch die Hambacher Fahne von 1832 und ein Modell der Frankfurter Paulskirche, in der die Nationalversammlung 1849 eine Verfassung verabschiedete, die jedoch nie in Kraft trat. Die Verfassung der Weimarer Republik wird nicht genannt. Hier werden historische Ereignisse miteinander in Beziehung gesetzt, die durch ihre Kombination den Eindruck einer nahezu ungebrochenen zweihundert Jahre alten ‚deutschen‘ demokratischen Tradition erwecken. Dass die Verfassung der Weimarer Republik hier ausgelassen wird, ist im Sinne der Fortschrittserzählung notwendig. So hätte die Thematisierung der ersten deutschen Demokratie auch den Aufstieg des Nationalsozialismus beinhaltet. Dieser hätte damit nicht einfach als „Betriebsunfall“[7] dargestellt werden können, wodurch die Erzählung der demokratischen Traditionslinie und damit der Fortschrittserzählung gestört worden wäre. Zudem würde man zumindest kurz auf die Revolution 1918/19 und die in diesem Kontext praktizierte Basisdemokratie eingehen müssen. Dadurch wäre notwendigerweise die Bedeutung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und der linken Bewegungen herausgestellt worden, was Widersprüche in der Erzählung über die DDR aufwerfen würde.

Geschichte der DDR: Nur eine Gewaltgeschichte?

Die DDR wird ausschließlich als Gewaltgeschichte erzählt und auf diese Weise delegitimiert. Auf den Fotografien, die die Ausstellung illustrieren, sind auffallend häufig bewaffnete Menschen abgebildet und ein sowjetischer Panzer, der gegen den Massenaufstand von Arbeiter_innen am 17. Juni 1953 eingesetzt wurde, säumt den Weg der Besucher_innen.

Der Szene zur Errichtung des Grundgesetzes wird im selben Raum ein Abschnitt über die DDR gegenübergestellt, in dem vor allem auf ihren diktatorischen Charakter verwiesen wird: Ausgestellte FDJ-Uniformen und Hinweise auf die Organisierung und Uniformierung der Jugend wecken Assoziationen mit der Hitlerjugend. Ein großes Schwarz-Weiß-Foto, das ein mit Stacheldraht umzäuntes Lager mit Wachturm und Warnschildern zeigt, dient als Blickfang. Das Foto erinnert unwillkürlich an die Konzentrations- und Vernichtungslager des Nationalsozialismus. Die Hinweistafel weist es als „sowjetische[s] Speziallage[r]“ aus. Unter dem Lagerfoto gibt es eine kurze Chronologie über „Stalinistische Massenverbrechen“ von 1929 bis 1953 sowie kommentierte Fotos von Menschen, die politische Repression erlitten. „25 Jahre Arbeitslager wegen einer antistalinistischen Karikatur“[8] steht unter dem Foto eines Mannes. Die SBZ, die DDR und die UdSSR werden miteinander vermengt, wodurch sich der Eindruck verstärkt, dass es in erster Linie um eine Delegitimierung des politischen Systems geht. Dies funktioniert über eine implizite Gleichsetzung der DDR mit dem Nationalsozialismus. Das Narrativ der „zwei Diktaturen auf deutschem Boden“[9] wird im Laufe der Ausstellung wieder aufgegriffen, indem die politische Justiz in der DDR in einem schwarzen Quader dargestellt wird. Dieses Gestaltungselement wird sonst nur mit Bezug auf den Nationalsozialismus verwendet.

Die Gegenüberstellung von BRD und DDR wird durch die farbliche Gestaltung der Ausstellung unterstützt. So wird die DDR mit der Farbe rot gekennzeichnet, sodass sich ihre Geschichte eindeutig und auf den ersten Blick von derjenigen der BRD abgrenzt. Die Farbgebung tritt an exakt einer weiteren Stelle auf: bei der Thematisierung der Roten Armee Fraktion (RAF). Verbindungen zur DDR werden hier zusätzlich auf der Textebene hergestellt. Die RAF erscheint damit als Agentin der DDR in Westdeutschland. Auf diese Weise können die Missstände in der damaligen BRD, die der RAF zeitweise hohe Zustimmungswerte in der westdeutschen Bevölkerung bescherten, unerwähnt bleiben. Dass ‚rot‘ hier nicht als Symbol für ‚links‘ zu verstehen ist, zeigt die Gestaltung der Ausstellungsszene zur 68er-Bewegung: hier taucht die Farbe nicht auf. Die Farbgebung wird also genutzt, um das – aus der Perspektive der Fortschrittserzählung – Legitime vom Illegitimen zu trennen.

Die Grenze zwischen BRD und DDR wird zudem durch Gitterelemente gezogen, die an Gefängnisse erinnern. Während die BRD in großen luftigen Räumen präsentiert wird, vermittelt die meist niedrigere Deckenhöhe für die DDR ein Gefühl von Enge und unterstreicht damit die Erzählungen von Anpassungszwang und Repression.

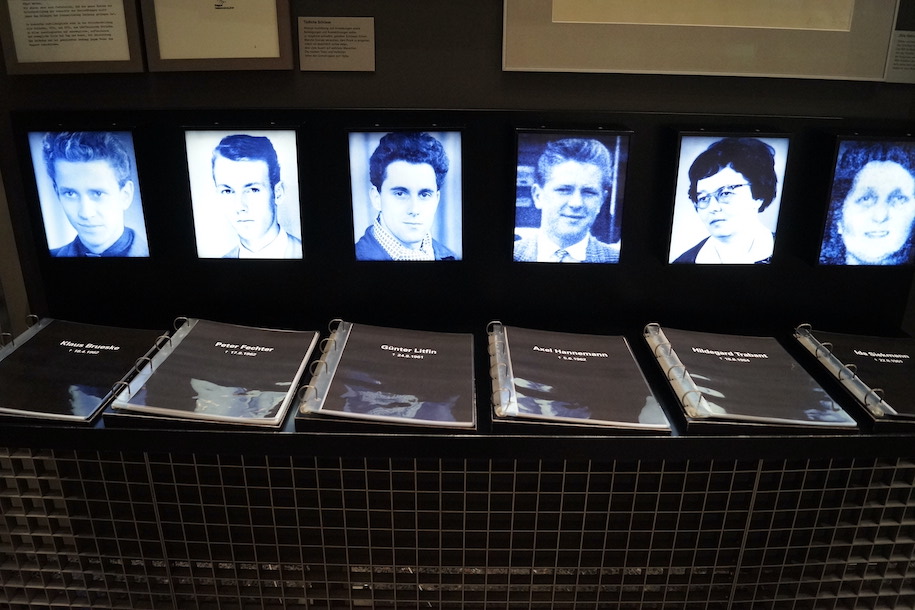

Besonders eindrücklich wird diese gestalterische Suggestion in der Szene „Alltag in der Diktatur“: während die Exponate und Erklärungstafeln die Besucher_innen wissen lassen, dass die DDR-Führung jeden Lebensbereich ihrer Bürger_innen kontrollierte, gängelte und letztlich vorgab, bewegt man sich durch die Ausstellung, deren Wände hier eng zusammenstehen und nur eine mögliche Gangführung zulassen. Am Ende der Szene steht eine große Erinnerungswand für die Menschen, die von DDR-Grenzsoldaten erschossen wurden. Hier wird die Ausstellung regelrecht zur Gedenkstätte.

Die Geschichte der Bundesrepublik als ungebrochene Fortschrittserzählung

Die Geschichte der BRD wird als gegenläufig zu jener der DDR dargestellt und ist die einer widerspruchsfreien Demokratisierung; sie vermittelt den Triumph der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und des politischen Systems des Westens. Unmittelbar nach dem „Alltag in der Diktatur“ der DDR gelangt man in die glitzernde, üppige Welt des Wirtschaftswunders. Rock 'n Roll, Konsum, Wohlstand, ‚American Way of Life‘ – die Bundesrepublik der späten 1950er Jahre ist schillernd.

Räumlich verknüpft wird diese Welt des Wohlstands mit der industriellen Massenproduktion am Fließband. Der Fordismus erscheint hier als Garant für wirtschaftlichen Aufschwung und als Voraussetzung für den Ausbau des Sozialstaats. Die Gewerkschaften werden wenige Schritte weiter großzügig bedacht; als institutionalisierter Sozialpartner sind sie fester Bestandteil des bundesrepublikanischen Gefüges und damit elementar für die hier präsentierte Fortschrittserzählung. Widersprüchliches – etwa Arbeitskämpfe jenseits sozialpartnerschaftlicher Regulierung[10] – finden keine Erwähnung. Kapitalistische Produktionsweise, Sozialpartnerschaft und Wohlfahrtstaat erscheinen als einzig gangbarer Weg, um eine prosperierende Nation und gesellschaftlichen Wohlstand zu erreichen. Dass etwa der Ausbau sozialstaatlicher Leistungen sowie die Öffnung der Bildungssysteme für breitere Teile der Bevölkerung – und damit die (begrenzte) Teilhabe von Kindern aus Arbeiterfamilien an akademischer Bildung – durchaus auch eine Antwort auf Maßnahmen der sozialen Sicherung in der DDR und ein Mittel im Kalten Krieg waren, um die Überlegenheit des Westens zu demonstrieren, bleibt hier unerwähnt.[11]

Einebnung aller Widersprüche

Episoden der westdeutschen Geschichte, die das Demokratisierungsnarrativ hätten irritieren oder gar infrage stellen können, werden entweder nicht genannt oder – wie beispielsweise die Spiegel-Affäre – räumlich marginalisiert, sodass sie innerhalb der Ausstellung an Relevanz verlieren.

Andere Phänomene, die zeitgenössisch zu harten Auseinandersetzungen geführt hatten, wie die sozialen Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre, werden widerspruchsfrei in die Erzählung integriert, indem sie als Impulsgeberinnen dargestellt werden, deren Anliegen vom Staat dankend aufgegriffen worden seien: „Trotz massiver Proteste vieler Bürger und Zusammenstößen mit der Polizei bleibt die Übereinstimmung mit dem politischen System der Bundesrepublik im Grundsatz ungebrochen: Die parlamentarisch-rechtsstaatliche Demokratie greift Impulse auf, die von Bürgerinitiativen und Protestgruppen ausgehen“, so der Erklärtext des Abschnitts 1974-1989[12]. Dass die staatliche Repression linker Bewegungen durchaus ein kontinuierliches Moment der bundesrepublikanischen Geschichte ist und die Beherrschung des Protests dabei selbst nicht selten von verfassungsrechtlichen Grundsätzen abwich und damit in Teilen zutiefst undemokratisch war, findet keine Erwähnung.[13]

Ein weiteres Beispiel für die Marginalisierung des undemokratischen Handelns ist die ausführliche Würdigung von Willi Geiger. Als (Mit-)Verfasser des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, Bundesverfassungsrichter (1951-1977) und Richter am BGH (1950-1960) war er einer der politisch einflussreichsten Männer der Bundesrepublik.[14] In der Ausstellung unerwähnt bleibt jedoch, dass Geiger nicht nur im Nationalsozialismus Karriere gemacht hatte, sondern auch NS-Täter war.[15] An einem Bildschirm kann man den Gesprächen Willi Geigers mit dem Journalisten Reinhard Appel lauschen. Nebenan befindet sich eine Vitrine zu den Verboten der KPD und der Sozialistischen Reichspartei (SRP), letztere eine Nachfolgepartei der NSDAP, durch das Bundesverfassungsgericht. Sowohl aufgrund der Person Geigers als auch wegen der räumlichen Anordnung hätte hier die Möglichkeit bestanden, einige der grundlegenden Demokratiedefizite der (frühen) Bundesrepublik zu thematisieren: unzureichende Entnazifizierung, ausufernder Antikommunismus, Protektion rechtsradikaler Organisationen. In diesem Zusammenhang wirkt es beinahe grotesk, dass eine ausgestellte Karikatur aus der DDR mit dem Titel „Das braune Haus von Bonn“, welche die NS-Belastung hoher Regierungsvertreter der BRD thematisiert, durch die Ausstellungsmacher_innen mit dem Kommentar „Zerrbild. Ehemalige Nationalsozialisten in Amt und Würden – so das DDR-Propagandabild von Westdeutschland“[16] versehen wurde.

Migration als besondere Herausforderung der Meistererzählung

Das Thema Migration in der Dauerausstellung macht deutlich, dass die Meistererzählung des Fortschritts auch eine ausschließende Nationalgeschichtsschreibung ist. Migration wird zweckmäßig ausschließlich dort thematisiert, wo sie entweder das Demokratisierungsnarrativ stützt oder wo sich mit ihrer Auslassung die Fortschrittserzählung nicht hätte fortspinnen lassen. Die Arbeitsmigration des Gastarbeiterregimes etwa lässt sich nicht exkludieren, weil sie im bundesdeutschen Diskurs über Migration sowie in der Erzählung des HdG sowohl den Ausgangspunkt für das Bekenntnis zum Einwanderungsland markiert – welches erst Ende der 1990er Jahren offiziell wurde, heute aber zum Wertekanon einer sich als aufgeklärt und tolerant verstehenden Bundesrepublik gehört – , als auch der Entstehung von rechtsradikalen Parteien und rassistischen Bewegungen eine vermeintliche Begründung und Rationalität verleiht, die außerhalb der ‚deutschen‘ Gesellschaft liegt.

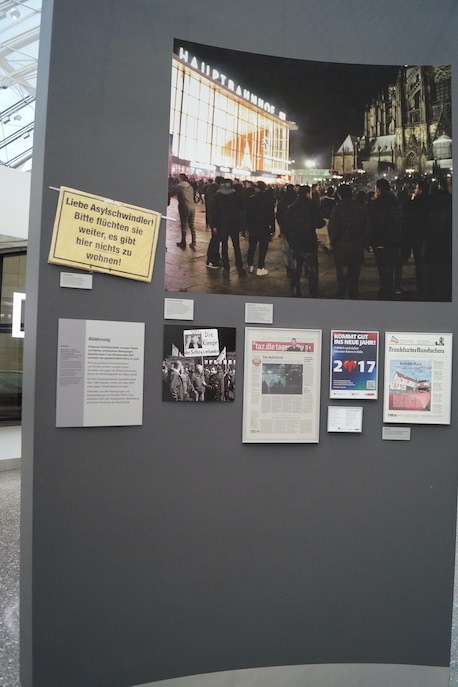

Gleich zu Beginn der Ausstellungsszene zur „Gastarbeiter“-Migration wird auf die Gründung der NPD 1964 hingewiesen. Die räumliche Nähe suggeriert hier einen kausalen Zusammenhang, der an späterer Stelle noch expliziter hergestellt wird. So bilden die Novellierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 1999 und das damit einhergehende öffentliche Bekenntnis zur Einwanderungsrealität gemeinsam mit den massiven rassistischen Anschlägen zu Beginn der 1990er Jahre eine Ausstellungsszene. Auf der Tafel mit der Überschrift „Einwanderungsland“ ist zu lesen: „Die Integration der neuen Mitbürger wächst zu einer zentralen Aufgabe für Deutschland heran. Die Fülle der Alltagskulturen und Weltbilder führt auch zu Spannungen und Konflikten“[17]. Die Migrationsbewegungen von 2015 werden direkt mit den rassistischen Mobilisierungen und Anschlägen verknüpft: „Ablehnung: Steigende Flüchtlingszahlen erzeugen Ängste und stärken rechtsextreme Bewegungen [...]“[18]. Rassismus erscheint hier als quasi ‚natürliche‘ Reaktion auf ‚Fremdheit‘, rassistische Gewalt als Überreaktion einiger weniger. Die Thematisierung von Migration dient hier in erster Linie der Entlastung und stärkt das Fortschritts- und Demokratisierungsnarrativ, obwohl es eigentlich beschädigt werden müsste. Das funktioniert dadurch, dass Rassismus aus der deutschen Gesellschaft exkludiert und in ein diffuses ‚Außen‘ projiziert wird. So der Text einer Tafel zum Aufstieg der NPD in den 1960er Jahren: „Mit der Wahl demokratischer Parteien, auch mit Protestaktionen und Demonstrationen wehrt sich die Mehrheit der Deutschen dagegen“.[19] Oder zu den rassistischen Pogromen Anfang der 1990er Jahre: „Neonaziaufmärsche, ausländerfeindliche Anschläge und Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien verängstigen zu Beginn der 1990er Jahre die Bevölkerung in Ost und West“.[20] Hier wird der Anschein erweckt, als wäre die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft ebenso betroffen gewesen wie jene Menschen, denen die rassistischen Anschläge galten. ‚Störfaktoren‘ für die Demokratisierungserzählung bleiben auch hier unerwähnt: so stimmten große Teile der mehrheitsdeutschen Bevölkerung den rassistischen Gewalttaten zu und Politiker_innen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene haben sich wenig eindeutig gegen diese Taten ausgesprochen, einige äußerten sogar Verständnis gegenüber dem „Unmut“ der deutschen Bevölkerung. Sowohl die Unionsparteien als auch die SPD nutzten die Pogromstimmung, um die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl durchzusetzen.[21]

Die Gründung der NPD wird in einem kleinen und schmalen schwarzen Quader dargestellt. Daran angelehnt werden die rassistischen Bewegungen der 1990er Jahre und diejenigen im Kontext des Jahres 2015 auf schwarzen Wänden präsentiert, die sich von der hellen Gestaltung der Umgebung abheben.

Foto: Ronja Oltmanns (mit freundlicher Genehmigung des HdG Bonn), Dezember 2019.

Foto: Ronja Oltmanns (mit freundlicher Genehmigung des HdG Bonn), Dezember 2019.

Foto: Ronja Oltmanns (mit freundlicher Genehmigung des HdG Bonn), Dezember 2019.

Foto: Ronja Oltmanns (mit freundlicher Genehmigung des HdG Bonn), Dezember 2019.

Durch die so hergestellte, gestalterische Verbindung mit dem Nationalsozialismus erscheinen die rassistischen Bewegungen nach 1945 als letztlich historische Phänomene, die mit der deutschen Gesellschaft nichts zu tun hätten. Auf diese Weise gelingt es, den Rassismus – ebenso wie zu Beginn der Ausstellung den Nationalsozialismus – aus der Gesellschaft zu exkludieren. Für die 1990er Jahre wird dies zusätzlich durch die Gewichtung der Fotografien gestützt: Blickfang ist hier nicht eine der Fotografien der zahlreichen Brandanschläge, sondern eine Kerzenaktion gegen Neonazis in Dresden.

Dort, wo eingestanden werden muss, dass die Pogrome doch nicht nur von wenigen Neonazis begangen wurden, sondern „nachhaltig schockierend […] für viele der Mob [war], der zuschaut und applaudiert“[22], wird „der Mob“ jenseits der Mehrheitsgesellschaft verortet, indem groß auf der Wand das – in die Ikonographie dieser Jahre eingegangene – Bild des Mannes im Trainingsanzug prangt, der seine Hand zum Hitlergruß erhebt und einen nassen Fleck im Schritt hat. Rassismus erscheint so als ausschließliches Problem prekarisierter Bevölkerungsgruppen, nicht als grundlegendes strukturelles Problem in Staat, Politik und Gesellschaft. Diese Darstellung stützt die Demokratisierungserzählung, indem der Eindruck erweckt wird, dass sich ‚Deutschland‘ dem entschlossen entgegengestellt habe.

Auswahl im Sinne der Meistererzählung

Sicher muss immer – ob im Museum oder bei einer Buchveröffentlichung – eine Auswahl der Geschichten getroffen werden, die erzählt werden. Eine ‚vollständige‘ Geschichte kann es nicht geben. Diese Auswahl folgt jedoch bestimmten Kriterien – im HdG sind es die der nationalen Fortschrittserzählung. Hier wird die Geschichte einer durch Nationalsozialismus und Krieg zerstörten Nation erzählt, die sich nach 1945 unmittelbar und zügig auf ihre ‚demokratischen Wurzeln‘ besonnen habe und immer weiter vorangeschritten sei, um heute liberal, aufgeklärt, tolerant und selbstbewusst zu sein. Um diese Erzählung aufrecht zu erhalten, muss jedoch ein Großteil der Geschichte ausgespart werden. In der Konsequenz kommen Migrant_innen und Ostdeutsche nur dort vor, wo ihre Geschichte genutzt werden kann, um die Fortschrittserzählung der Bundesrepublik zu untermauern oder um Phänomene zu ‚erklären‘, die nicht in die Demokratisierungserzählung passen. Diverse andere Teile der Bevölkerung, zum Beispiel Afrodeutsche, werden fast vollständig ausgeschlossen. Die Art und Weise, wie den Todesopfern an der innerdeutschen Grenze gedacht wird, zeigt, dass es sich hier um eine regelrechte Instrumentalisierung handelt. Die Gedenkwand für die Toten an der innerdeutschen Grenze inszeniert vor allem die Grausamkeit des DDR-Staats, indem leuchtende Bildschirme mit den Porträts der Toten präsentiert werden und Dossiers ihre Biographien erzählen.

Die Opfer des sogenannten NSU hingegen werden auf einem einzelnen DIN-A4-Blatt zusammengefasst, mit winzigen Fotos und ohne Lebensdaten der Menschen.

Die Brandanschläge in Mölln und Solingen werden thematisiert, aber die Namen der Ermordeten nicht genannt. Auf einem kleinen Bildschirm, der einen Einblick in den „massiven Komple[x] rassistischer Gewalt seit 1990“[23] vermittelt (die allerdings verschleiernd als „fremdenfeindliche Gewalt“ bezeichnet wird), wird mit der ermordeten Polizistin ausgerechnet das einzige weiße deutsche Opfer des NSU beim Namen genannt.

Wie kommt es zu den Leerstellen?

Dass auf die Fortschrittserzählung ausgerichtete und damit sehr begrenzte und unterkomplexe Verständnis von Rassismus in der bundesdeutschen Gesellschaft führt schließlich auch dazu, dass Rassismus nicht als historisch gewachsene Struktur von Staat, Politik und Gesellschaft reflektiert wird. Eine Anerkennung dessen, dass es sich bei Rassismus um einen „Macht-Wissen-Komplex“[24] handelt, also tief im kollektiven Wissen, in Denktraditionen, Alltagspraktiken, Institutionen, Gesetzgebungen und auch in der Geschichtswissenschaft verankert ist, würde zu einer anderen Interpretation und Darstellung der bundesdeutschen Geschichte führen.[25]

Das Bedienen einer nationalen Meistererzählung hat zur Folge, dass Migration nicht als etwas thematisiert wird, was es in der Geschichte der Menschheit immer gegeben hat, sondern als Ausnahme und als Problem. Migrant_innen werden als das ‚Andere‘ markiert, das in eine imaginär-homogene, weiß-deutsche Gesellschaft integriert werden müsste. So erklärt die Tafel mit der Überschrift „Kein Einwanderungsland?“ zum Thema „Gastarbeiter“: „[…] Die sozialen Folgen der Zuwanderung stellen die Kommunen vor neue Herausforderungen. Umfassende Konzepte zur Integration fehlen. Deutschland will kein Einwanderungsland sein [...]“.[26] Unter der Überschrift „Zusammenleben“ heißt es: „Die Tage der ausländischen Mitbürger ermöglichen Begegnungen und Kontakte zwischen Deutschen und Zugewanderten. Sie finden seit 1975 jährlich statt und dienen dem gegenseitigen Verständnis sowie dem Abbau von Vorurteilen“[27]. Hier wird keine plumpe völkisch-rassistische Erzählung bedient, nach der Migrant_innen per Definition keinen Platz in der Bundesrepublik hätten. Das Problem ist vielmehr in den Strukturen des Wissens und seiner Bestände zu suchen; es ist ein grundsätzliches Problem von nationalgeschichtlichen Museen. Die Geschichte des modernen Museums ist auf das Engste mit der Herausbildung moderner Nationalstaaten im 19. Jahrhundert verknüpft. Im selben Zeitraum wurde Geschichte zu einer Leitwissenschaft und diente als Instrument, um den Nationalstaat und seine Bürger_innen als Einheiten mit gemeinsamer Geschichte zu konstruieren. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert bildete sich ein Geschichtsverständnis heraus, das von der Vorstellung eines immerwährenden Fortschritts geprägt war. Gegenwart und Zukunft setzten somit notwendigerweise eine Beschäftigung mit der Vergangenheit voraus. Institution dieser Vermittlung von Geschichte und Identität waren die Museen: Sie wurden zu Orten, an denen sich Angehörige einer Gruppe in Abgrenzung zu anderen ihrer kollektiven Identität versicherten.[28] Diese Konstruktion des Nationalstaats ging einher mit der Vorstellung eines ‚ethnisch homogenen Volkes‘ und eines festen Territoriums. Das hat zur Folge, dass Migration in einem der Nationalgeschichte verpflichteten Museum kaum angemessen thematisiert werden kann und der (methodologische) Nationalismus nahezu zwingend eine Instrumentalisierung der Migrationsgeschichte hervorbringt. Die Dauerausstellung im HdG zeigt, dass dieses Geschichtsverständnis auch heute noch wirkmächtig sein kann.

Die Auswahl des Erzählten im HdG ist zudem politisch, weil es in Museen auch stets um die Frage geht, wessen Geschichte erzählt wird, wer sich repräsentiert fühlen kann und wer ausgeschlossen wird. Die (Nicht-)Repräsentation weist Menschen (k)einen Platz in der Geschichte und in der Gesellschaft zu.

Eine gefährliche Meistererzählung

Zwischen dem Anspruch des HdG an die eigene Geschichtsvermittlung und dem, was die Ausstellung leistet, klafft eine große Lücke. So heißt es in der Einleitung zum Ausstellungskatalog: „Ausdrücklich sollen nicht allgemeingültige Wahrheiten formuliert, kein gleichsam offizielles Geschichtsbild vorgegeben werden, das Haus der Geschichte will nicht normativ wirken“. Vielmehr solle die Vielschichtigkeit der Erinnerungskultur durch eine „multiperspektivische Darstellungsweise“ vermittelt werden. Schließlich „will [die Ausstellung] einen Beitrag leisten zum Verständnis unserer Gesellschaft und zur individuellen Selbstvergewisserung“.[29] Auch die erste Tafel der Ausstellung fordert dazu auf, sich eine Meinung zu bilden und zu diskutieren. Doch genau das macht die nationale Meistererzählung des Fortschritts, die das HdG präsentiert, unmöglich. Wie kann man über etwas diskutieren, das mit der Autorität des Museums als unumstößliche Wahrheit vermittelt wird? Wie soll eine Diskussion entstehen, wenn eben nicht auf Irritation und Multiperspektivität gesetzt wird?

Die Meistererzählung, welche die Inhalte der Dauerausstellung im Haus der Geschichte bestimmt, führt vielmehr zu einer Verteidigung des deutschen Nationalstaats mit all seinen rassistischen Ausschlüssen und gewaltvollen Instrumentalisierungen. Sie vermittelt den (vermeintlichen) Triumph der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Und sie fördert Nationalismus und Überlegenheitsdenken. Das ist gefährlich. Diese machtvolle Erzählung, die eng mit der Entstehung des Nationalstaats verwoben und deren Ort das historische Nationalmuseum ist, wird nicht durch eine Umgestaltung von Teilen der Ausstellung aufzubrechen sein.

Notwendig wäre ein kompletter Neuaufbau des HdG. Oder das Museum selbst müsste Objekt werden, an welchem gezeigt wird, wie Geschichte konstruiert wird und wie machtvoll diese Meistererzählung in diesem Museum funktioniert.

In seinem jetzigen Zustand ist das HdG nur denjenigen zu empfehlen, die sich für die Frage interessieren, wie Geschichte im Museum konstruiert wird und welche Narrative eines der großen Häuser zur Geschichte der Bundesrepublik pflegt. Ein kritischer Umgang mit dieser oder gar das viel beschworene Lernen aus der Geschichte kann hier nicht stattfinden.

Mein Dank gilt Thorsten Logge und Steffen Müller für zahlreiche Kommentare und Diskussionen.

[1] Vgl. Das Haus der Geschichte feiert Geburtstag, in: General-Anzeiger, 14.6.2019, (Stand: 18.6.2021).

[2] Es irritiert, dass sich die Geschichtswissenschaft bisher kaum mit dem HdG auseinandergesetzt hat, während es eine ausführliche Diskussion zum Deutschen Historischen Museum sowie kritische Interventionen in die dort präsentierte Geschichtsschreibung gibt. Vgl. Irmgard Zündorf / Jan-Holger Kirsch (Hg.), Geschichtsbilder des Deutschen Historischen Museums. Die Dauerausstellung in der Diskussion, in: Zeitgeschichte-online (2007), (Stand: 21.6.2021); Dörte Lerp / Susann Lewerenz, Museen hacken, oder: Das „revolutionäre Potential der Partizipation“, in: AutorInnenkollektiv Loukanikos (Hg.), History is unwritten. Linke Geschichtspolitik und kritische Wissenschaft. Ein Lesebuch, Münster 2015, S. 252-267. Das HdG wurde bereits vor der Eröffnung von Hans Mommsen wegen der Fokussierung des Hauses auf die Identitätsstiftung kritisiert, vgl. Hans Mommsen, Verordnete Geschichtsbilder. Historische Museumspläne der Bundesregierung, in: Gewerkschaftliche Monatshefte (1/1986), S. 13-24, hier S. 13-15, (Stand: 21.6.2021).

[3] Zudem gibt es für 33 Stationen einen Audioguide auf Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Deutsch in leichter Sprache, Deutsche Gebärdensprache und Audiodeskription.

[4] Ein Wegweiser durch die Ausstellung mit einer Übersicht zu den einzelnen Stationen, (Stand: 1.6.2021).

[5] Vgl. Konrad H. Jarausch / Martin Sabrow, „Meistererzählung“ – Zur Karriere eines Begriffs, in: Dies. (Hg.), Die historische Meistererzählung. Deutungslinien der deutschen Geschichte nach 1945, Göttingen 2002, S. 9-32, hier S. 16; Konrad H. Jarausch, Die Krise der nationalen Meistererzählungen. Ein Plädoyer für plurale, interdependente Narrative, in: Historical Social Research 24 (2012), S. 273-291, hier S. 275, (Stand: 20.6.2021). Meistererzählungen funktionieren durch „eine dramatische Darstellung in Form einer leicht erzählbaren Geschichte; sie transportieren eine ideologische Botschaft mit konkreten Handlungsanweisungen; sie schlagen eine Brücke zwischen wissenschaftlichen Forschungen und allgemeingesellschaftlichen Geschichtsbildern; und sie dienen durch emotionale Appelle schließlich der kollektiven Identitätsbildung“, ebd.

[6] Eine Kritik des Museums aus fachlicher Perspektive, die sich daran abarbeitet, welche geschichtswissenschaftlichen Standards (nicht) eingehalten werden, wird nicht geleistet. Ich beziehe mich hier auf Jorma Kalela, der kritisiert hat, dass sich der Umgang von Historiker_innen mit public histories/Geschichte in der Öffentlichkeit meist darin erschöpft, sie als unwissenschaftlich zu verwerfen und damit die Auseinandersetzung ausschließen, vgl. Jorma Kalela, Making History. The Historian and Uses of the Past, Basingstoke, New York/NY 2012, S. x. Das HdG muss in der Tat auch nach geschichtswissenschaftlichen Standards kritisiert werden. Eine quellenkritische Annäherung an die Exponate ist z.B. nicht möglich, weil viele von ihnen völlig unkommentiert bleiben oder aber eine – bisweilen unzulässige – Interpretation festgeschrieben wird, anstatt Informationen zur Quelle wie z.B. Entstehungsjahr, -zusammenhang, Überlieferung etc. zu geben und die Deutung offen(er) zu lassen. Die Auseinandersetzung darüber muss jedoch an anderer Stelle stattfinden.

[7] Helmut Krausnick, zit. nach Astrid M. Eckert, Notwendige Kooperation. Westdeutsche Zeitgeschichte als transnationales Projekt in den 1950er Jahren, in: Ulrich Pfeil (Hg.), Die Rückkehr der deutschen Geschichtswissenschaft in die „Ökumene der Historiker“. Ein wissenschaftsgeschichtlicher Ansatz, München 2008, S. 133-152, hier S. 150 FN 70.

[8] Kapitel: 1945-1949. Last der Vergangenheit und Teilung Deutschlands, Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, Dauerausstellung (Dezember 2017- ), Haus der Geschichte, Bonn.

[9] Edgar Wolfrum, Diktaturen im Europa des 20. Jahrhunderts. Ein neuer zeitgeschichtlicher Förderschwerpunkt der Stiftung Volkswagenwerk, in: VfZ 40 (1992), S. 155-158, hier S. 155.

[10] Vgl. dazu Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder. Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark, Frankfurt/M., New York/NY 2007.

[11] Vgl. Bernd Stöver, Der Kalte Krieg 1947-1991. Geschichte eines radikalen Zeitalters, München 2011, S. 216; Christoph Butterwegge, Krise und Zukunft des Sozialstaates, 3. erw. Aufl., Wiesbaden 2006, S. 63-73.

[12] Kapitel: 1974-1989. Neue Herausforderungen, Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, Dauerausstellung (Dezember 2017- ), Haus der Geschichte, Bonn.

[13] Erinnert sei hier exemplarisch an das verfassungswidrige Verbot der KPD 1956 mit seinen weitreichenden Folgen für die linke Bewegung oder an den Radikalenbeschluss 1972. Vgl. dazu Josef Foschepoth, Verfassungswidrig!. Das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg, Göttingen, Bristol/CT 2017; Alexander von Brünneck, Politische Justiz gegen Kommunisten in der Bundesrepublik Deutschland, 1949–1968, Frankfurt/M. 1978; Dominik Rigoll, Staatsschutz in Westdeutschland. Von der Entnazifizierung zur Extremistenabwehr, Göttingen 2013.

[14] Geiger war als Referent von Justizminister Thomas Dehler für die Ausarbeitung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes verantwortlich, welches in Aussicht auf das kommende Verbotsverfahren gegen die KPD verfasst wurde. Das Verfahren wurde im selben Jahr beantragt. Nach dem Verbot der KPD 1956 wurde es zum wichtigen Instrument der juristischen Verfolgung von (vermeintlichen) Kommunist_innen. Mit den §§ 42 und 47 BVerfGG, welche die Zuwiderhandlung gegen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgericht ahndeten, wurde nicht nur die Fortführung der illegalen KPD bestraft, sondern es machte sich jede_r strafbar, die_der „auf irgendeine Weise die gesetzwidrige Wirksamkeit der verbotenen Partei fördert[e]“ (zit. nach Brünneck, Politische Justiz, S. 135). Dies ließ eine legale kommunistische politische Betätigung kaum noch zu. Den Radikalenbeschluss von 1972 erklärte das Bundesverfassungsgericht 1975 auf Grundlage eines Gutachtens von Geiger für verfassungskonform. Einen Antrag der Bundesregierung, der Deutschen National-Zeitung des rechtsradikalen Verlegers Gerhard Frey das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zu entziehen, wies das Gericht unter Beteiligung von Geiger hingegen zurück. Vgl. zum KPD-Verbot: Foschepoth, Verfassungswidrig!, S. 95-96, 122-123, 204-205; zu Geiger vgl. Helmut Kramer, Ein vielseitiger Jurist. Willi Geiger (1909-1994), in: Kritische Justiz, 27 (1994), S. 232-237, hier S. 234, 237 sowie die entsprechenden Entscheidungen des BVerfG: BVerfGE 38, 23-25 (Urteil vom 2.7.1974); BVerfGE 39, 334 (Urteil vom 22.5.1975).

[15] In seiner Dissertation von 1941 rechtfertigte er Berufsverbote u.a. für Juden_Jüdinnen. Zudem war er als Staatsanwalt des Sondergerichts Bamberg für mindestens fünf Todesurteile verantwortlich, vgl. Kramer, Ein vielseitiger Jurist, S. 233.

[16] Kapitel: 1949-1955. Jahre des Aufbaus in Ost und West, Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, Dauerausstellung (Dezember 2017- ), Haus der Geschichte, Bonn.

[17] Kapitel: 1989 bis heute. Deutsche Einheit und globale Herausforderungen, Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, Dauerausstellung (Dezember 2017- ), Haus der Geschichte, Bonn.

[18] Ebd.

[19] Kapitel: 1963-1974. Kontinuität und Wandel, Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, Dauerausstellung (Dezember 2017- ), Haus der Geschichte, Bonn.

[20] Kapitel: 1989 bis heute. Deutsche Einheit und globale Herausforderungen, Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, Dauerausstellung (Dezember 2017- ), Haus der Geschichte, Bonn.

[21] Vgl. Patrice G. Poutrus, Umkämpftes Asyl. Vom Nachkriegsdeutschland bis in die Gegenwart, Berlin 2019, S. 171. Zur Instrumentalisierung der rassistischen Gewalt durch die Parteien vgl. Ronja Oltmanns, „Wer die Mißbräuche des Asylrechts nicht bekämpft, der fördert […] Ausländerfeindlichkeit.“ Die Instrumentalisierung der rassistischen Anschläge und Pogrome Anfang der 1990er Jahre für die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, in: Sozial.Geschichte Online, 27 (2020), (Stand: 20.6.2021).

[22] Kapitel: 1989 bis heute. Deutsche Einheit und globale Herausforderungen, Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, Dauerausstellung (Dezember 2017- ), Haus der Geschichte, Bonn.

[23] Norbert Frei u.a., Zur Rechten Zeit. Wider die Rückkehr des Nationalismus, 2. Aufl., Berlin 2019, S. 180.

[24] Maria Alexopoulou, Blinde Flecken innerhalb der zeithistorischen Forschung in Deutschland. Eine Antwort auf Martin Sabrows Kommentar „Höcke und Wir“, Zeitgeschichte-online, Februar 2017.

[25] Maria Alexopoulou, Producing Ignorance. Racial Knowledge and Immigration in Germany, in: History of Knowledge (2018), (Stand: 21.6.2012). Alexopoulou hat darauf hingewiesen, dass die bundesrepublikanische Geschichte aus rassismuskritischer Perspektive anders zu interpretieren wäre. So muss bspw. die als Forschungskonsens anerkannte Liberalisierung in den 1970er Jahren in Westdeutschland überdacht und revidiert werden, wenn man die rechtliche Stellung der „Gastarbeiter_innen“ einbezieht, vgl. Maria Alexopoulou, Vom Nationalen zum Lokalen und zurück? Zur Geschichtsschreibung in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland, Archiv für Sozialgeschichte, 56 (2016), S. 463–484, hier S. 469f.

[26] Kapitel: 1963-1974. Kontinuität und Wandel, Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, Dauerausstellung (Dezember 2017- ), Haus der Geschichte, Bonn.

[27] Ebd.

[28] Vgl. Thomas Thiemeyer, Geschichte im Museum. Theorie – Praxis – Berufsfelder, Tübingen 2018, S. 17-29.

[29] Alle Zitate: Hans W. Hütter, Vergangenheit kennen, Gegenwart verstehen, in: Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hg.), Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945, S. 7-13, hier S. 10, 15. Das Direktorium des HdG scheint sich der Problematiken seiner Geschichtsdarstellung also bewusst zu sein.

Zitation

Ronja Oltmanns, Ein Lobgesang auf die Bundesrepublik… oder: . Warum das Haus der Geschichte in Bonn nicht reformierbar ist , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/ein-lobgesang-auf-die-bundesrepublik-oder