Der Artikel wurde ursprünglich für den Jüdischen Salon am Grindel in Hamburg geschrieben und dort veröffentlicht.

„Beschreiben Sie doch, wie war er, der Morgen des 7. Oktober, wie haben Sie ihn erlebt, empfunden?“

Ich weiß nicht, wie oft ich solche Fragen bereits beantwortet habe. In Radiointerviews, auf Podiumsdiskussionen, in Privatgesprächen. Immer wieder beschreibe ich die gleichen Bilder, Empfindungen, Klänge – das Fernsehbild eines mit einem Maschinengewehr bestückten Toyota-Pickups der Hamas mitten in der israelischen Stadt Sderot, der automatische Gang zum Bunker, um die Stahlfenster zuzumachen, bevor die Kinder aufwachen, der Himmel, der durch Kampfflugzeuge zu donnern begann. Ich nehme wieder alles in die Hand, was ich in den ersten Wochen und Monaten des Krieges geschrieben habe, das endlose Staunen über die zerbrochenen Grenzen des Vorstellbaren. Ich lese es jetzt – es ist fast ein Jahr seitdem vergangen, der Krieg tobt immer weiter - und mir bleibt kaum etwas übrig, als über das Staunen selbst zu staunen. Es kommt mir naiv vor, fast unanständig, wie ich das Staunen zur Schau gestellt habe, das Staunen darüber, dass alles, was ich als gewiss erachtet habe, als möglich oder unmöglich, zunichte gemacht wurde.

Würde sich jetzt der 7. Oktober ereignen, würden wir immer noch so staunen? Nach diesem letzten Jahr? Würden wir es als unmöglich erachten, dass an einem einzigen Tag mehr als 1000 Menschen in Israel massakriert, Frauen misshandelt, Babys als Geiseln geschleppt werden? Nicht als grausam, nicht als erschütternd – als unmöglich? Oder dass Zehntausende von Menschen im Gazastreifen ums Leben kommen, dass Millionen von Menschen dort hin- und hergetrieben werden, dass Kinder dabei hungern, dass Seuchen dabei ausbrechen? Würden wir darüber staunen, dass es weltweit Menschen gibt, die dies alles verleugnen, rechtfertigen, ignorieren, feiern?

Wie dünn ist diese Grenze, deren Überwindung wir in den ersten Wochen und Monaten des Krieges beklagt haben, die Grenze des Vorstellbaren? Was ist von ihr geblieben? Ist sie vollkommen verschwunden, oder einfach ein Stück weiter verschoben? War sie denn vielleicht immer: eine Illusion?

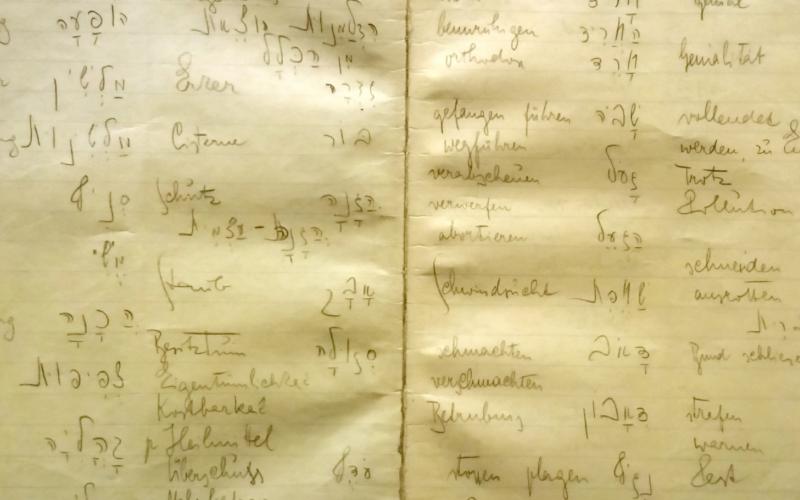

Was kann noch gesagt, geschrieben werden, da nun so viel vorstellbar wird, da es Menschen gibt, die den Tod der israelischen Geiseln in Gaza, den Tod tausender palästinensischer Zivilist*innen bei militärischen Operationen, die Ausweitung des Krieges im Norden Israels und im Süden des Libanon als annehmbar betrachten, um irgendein größeres Ziel zu erreichen? „Kollateralschaden“, nennen sie das. Ein Begriff, ein Wort, „Kollateralschaden“. Ein Wort, das man auf den Grenzzaun des Vorstellbaren legt um es zu überwinden. Es gibt eine ganze Ansammlung solcher Worte, die wie Gerüste, Leitern, zum Überwinden des Vorstellbaren dienen. Neben „Kollateralschaden“ gibt es natürlich „Absoluter Sieg“, oder „Befreiungskampf“. Und viele weitere mehr.

Was wollen, was können wir also sagen, angesichts dieses Anblickes, des Anblickes einer Welt, die die Grenzen des Vorstellbaren tagtäglich überwindet, zertrümmert?

In den ersten Wochen des Krieges, so stelle ich nun fest, habe ich oft von meinen Kindern geschrieben. Von meinem eitlen, halb gescheiterten Versuch, zumindest für sie die Grenzen des Vorstellbaren zu retten, sodass ihre Welt ihre sicheren Grenzen nicht verliert und ihnen zwischen den Fingern zerrinnt. Und ich muss mir dabei denken: Auch für mich wurde dieser Versuch von meinen Eltern, Großeltern einst unternommen, die Grenzen des Vorstellbaren zu retten, angesichts einer Welt, in der – im vorherigen Jahrhundert – alles vorstellbar wurde und war.

Da ist es also, das Pendel der Geschichte: Wir errichten für uns, für unsere Kinder die Grenzen des Vorstellbaren immer wieder aufs Neue, sodass darin eine erträgliche Welt existieren kann. Und wir sehen immer wieder zu, wie diese zertrümmert werden. Um uns: In uns. Und doch bestehen wir darauf, sie immer wieder zu errichten. Das Unvorstellbare als solches zu benennen, darauf zu bestehen, dass es wieder unvorstellbar wird. Das ist unser Aufstand: Das ist unsere Hoffnung.

Zitation

Ofer Waldman, Ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023. Unvorstellbar (Reprint), in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/ein-jahr-nach-dem-7-oktober-2023