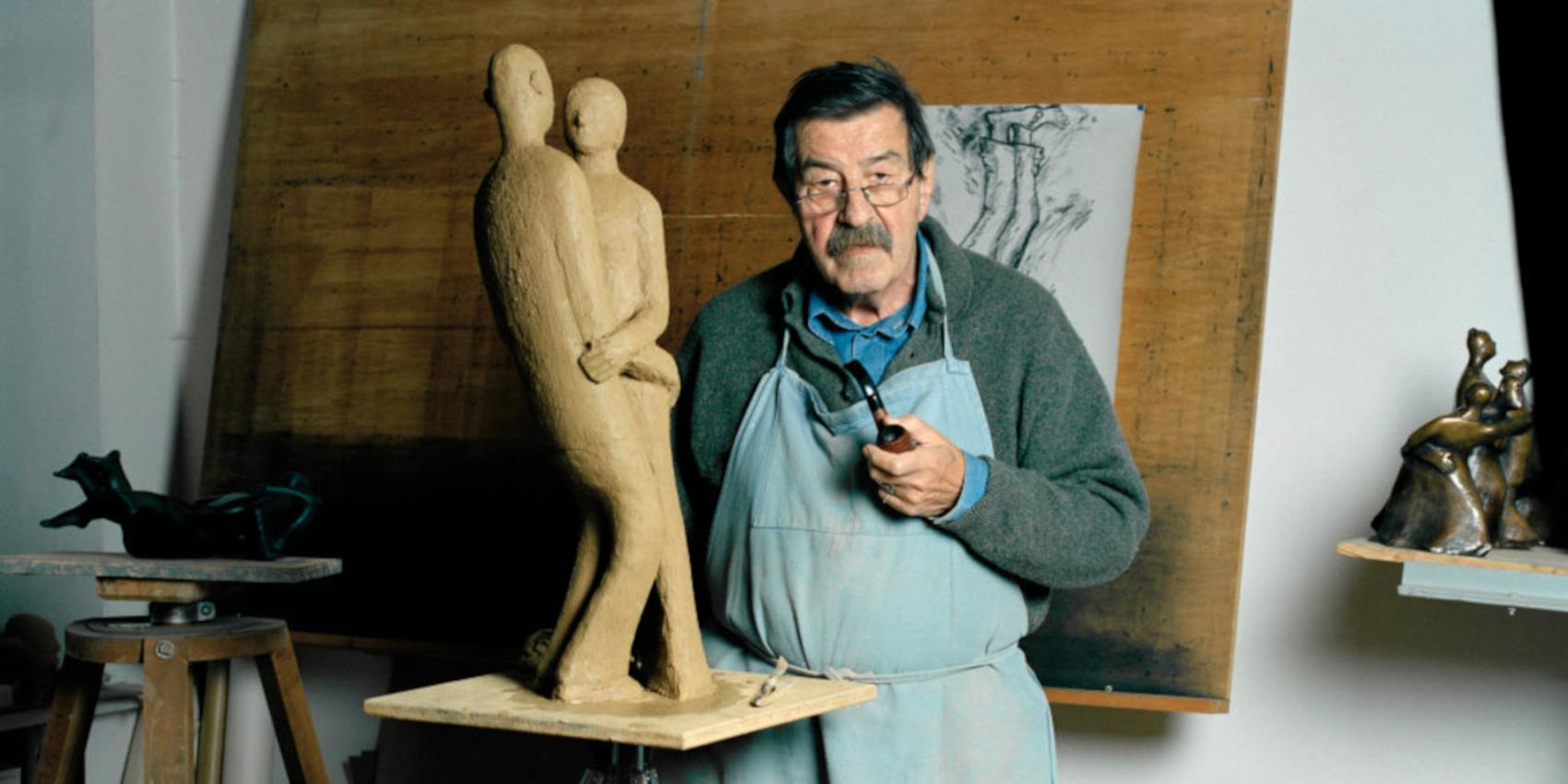

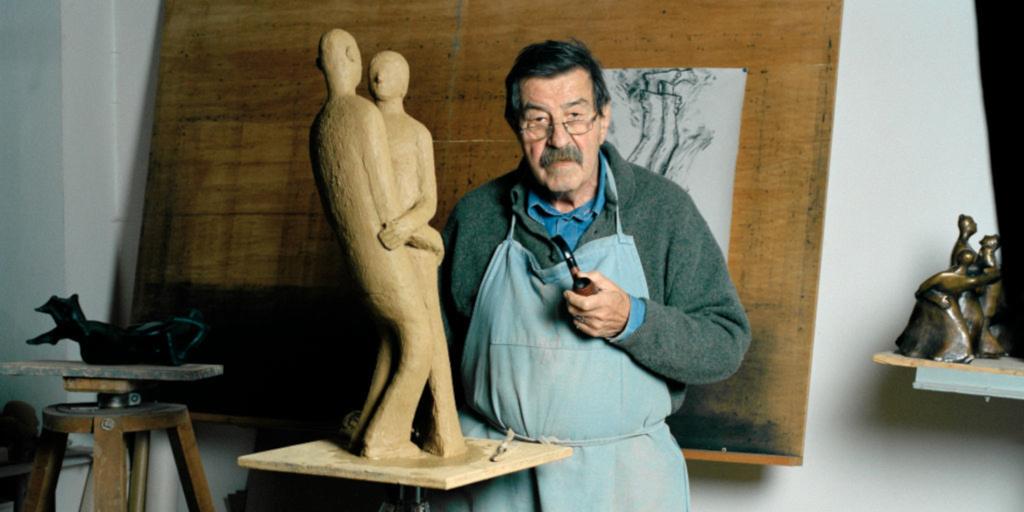

Es war eine Rede zum 8. Mai 1985, die Aufsehen erregte. Drei Tage, bevor Bundespräsident Richard von Weizsäcker seine legendäre Ansprache zu 40 Jahren Kriegsende als eines „Tags der Befreiung“ hielt,[1] ergriff Günter Grass am 5. Mai im Studio der Akademie der Künste in West-Berlin das Wort. Seit 1983 amtierte der Schriftsteller als Präsident der in Ost und West getrennten Einrichtung, die damit in besonderer Hinsicht das politische Schicksal des geteilten Landes spiegelte. Die Rede, die Grass über die „Geschenkte Freiheit“[2] der Deutschen im Jahr 1945 hielt, betonte zwar ebenso, was Weizsäcker in den Mittelpunkt stellen sollte: Dass es verharmlosend sei, lediglich von „Kriegsende“ zu sprechen: „Der 8. Mai“, so Weizsäcker, „war ein Tag der Befreiung“. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“[3]

Grass setzte seinen Akzent allerdings deutlich anders, indem er hervorhob, dass vor allem für „Franzosen und Russen, Holländer und Polen, Tschechen und Norweger, für überlebende KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Emigranten, die unter deutscher Besetzung und von Deutschen begangenen Verbrechen zu leiden gehabt hatten“, der 8. Mai eine Befreiung, und zwar eine „Befreiung von den Deutschen“ gewesen sei. Die Deutschen selbst hingegen, so der zentrale Vorwurf von Grass, hätten zur „Rückgewinnung“ der eigenen Freiheit wenig beigetragen: „Allzu verführerisch war und ist es, sich auch zu den Befreiten zu zählen, wobei das peinigende Wissen verdrängt wird, daß die Masse des deutschen Volkes, nachdem der Widerstand aus dem Land getrieben oder inländisch eliminiert worden war, alles getan hat, um diese Befreiung zu verhindern.“[4]

Und Grass fuhr fort, indem er etwas tat, das selbst für die sich vergangenheitspolitisch im Aufbruch befindlichen 1980er Jahre noch ungewöhnlich war: Er verwies auf die Belastungen in den Reihen der Künste, auch in der eigenen, von ihm geleiteten Einrichtung, der Akademie: „Hier ist der Ort, in eigener Sache zu sprechen: Wie jede Institution, die in den fünfziger Jahren zu einem Papier und zu Gründungsmitgliedern kam, ist auch die Westberliner Akademie der Künste, als Gegenstück zur Ostberliner und wie diese Nachfolgerin der von den Nazis zerschlagenen Preußischen Akademie, ein Kind ihrer Zeit, geprägt von belasteten Gründungsmitgliedern und spürbar bis heute von Wirklichkeitsflucht bedroht. Deshalb wird auch sie sich am 8. Mai kritisch befragen lassen müssen.“[5]

Grass kritisierte nicht nur die Elitenkontinuität der Nachkriegsjahre, sondern auch eine aus seiner Sicht ästhetische Realitätsverweigerung:

„Als ich im Januar 1953 als junger Bildhauer nach Berlin kam, liefen die Künste Gefahr, ins Unverbindliche abzudriften. Wenn in der Literatur herkömmliches Gräserwispern preiswürdig war und Autoren wie Wolfgang Koeppen und Arno Schmidt im Abseits blieben, stand in der Bildenden Kunst die Moderne ganz vor; freilich nur dann, wenn sie sich gegenstandslos anbot. Von all dem Häßlichen, das man glücklich hinter sich zu haben meinte, sollte möglichst nichts zu erkennen sein. Chiffren, ja. Ornamente, gewiß. Auch Materialien, Strukturen die Menge, die reine Form. Nur Überdeutliches nicht, nichts, das als Bild schmerzte. Kein Dix, kein Kirchner, kein Beckmann zwang das erlebte Grauen ins Bild.“[6]

Grass beklagte die Spannung zwischen

„Wahrnehmen oder Übersehen der Wirklichkeit in einem Land, das geschlagen, geteilt war, dessen zu verantwortende Last Völkermord hieß und das dennoch oder deshalb im Begriff war, alles zu verdrängen, ich sage, gegenstandslos zu machen, was die Vergangenheit heraufbeschwören und die Flucht nach vorne behindern konnte.“ Die Verdrängung sah er in Ost wie West: „Indem in der DDR zeitparallel der ‚sozialistische Realismus‘ alles andere als Realität gestaltete, wurde, trotz gegensätzlicher Ismen, ein gesamtdeutscher Konsens gefunden: Die Gegenstandslosigkeit triumphierte. Wer hier oder drüben in Bildern Zustände spiegelte, sich am Realen rieb, wurde ausjuriert.“[7]

Günter Grass war klar, dass er schwieriges Terrain betrat und ein „Tabu verletzt“ wurde.

„Der Anteil der Künste an der Verdrängung jüngster deutscher Vergangenheit war bislang ein Thema, das ausgenommen im Literaturbereich und im Film, allenfalls halblaut angetippt wurde. Dennoch meine ich, daß die Akademie der Künste mit Vorrang der Ort ist, auch die Architektur und die bildende Kunst in Frage zu stellen, zumal das Nachdenken über den 8. Mai Schonwörter nicht mehr zulassen sollte.“[8]

Vierzig Jahre trennten Günter Grass und seine Ansprache vom 8. Mai 1945. Vierzig Jahre trennen uns heute von der Ansprache von Günter Grass.

Doch der „Anteil der Künste an der Verdrängung jüngster deutscher Vergangenheit“, dessen Klärung Grass damals vehement einforderte, wurde auch in weiteren vierzig Jahren, die nun seit den mahnenden Worten von Richard von Weizsäcker und Günter Grass vergangen sind, nie gründlich ausgemessen.

Dies grundlegend und systematisch zu ändern, war eine Initiative der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 2021 angetreten: An die 100 BKM-geförderte Kultureinrichtungen sollten auf den Stand ihrer NS-Aufarbeitung, vor allem aber die Frage der Kontinuitäten nach 1945 und das Ausmaß ebendieses „Verdrängens“ im eigenen Verantwortungsbereich befragt werden. Das Ergebnis wurde im März 2023 auf einer Konferenz präsentiert. Doch die intendierten Forschungsprojekte stehen noch immer aus.[9]

Günter Grass hat im Mai 1985 durchaus die richtigen Fragen gestellt – es sind diejenigen, die uns auch heute noch beschäftigen: Da ist erstens die nach den „belasteten Gründungsmitgliedern“ – und damit nach den personellen Kontinuitäten in den kulturellen Institutionen. Weiterhin benannte Grass mit der von ihm kritisierten „Gegenstandslosigkeit“ stellvertretend, als zweites wichtiges Problem, das der ästhetischen Verarbeitung bzw. Verdrängung der deutschen Diktatur und ihrer Verbrechen. Seine frontale Kritik an der Abstraktion als Stilrichtung hat dem Schriftsteller damals zeitgenössisch zwar viel Widerspruch eingetragen. So bastelten die Mitglieder der Akademie der Künste bei einer der folgenden Sitzungen eine Blinden-Armbinde, die sie ihm in ebenso symbolischer wie höhnischer Absicht bei der nächsten Zusammenkunft überreichten – als Veranschaulichung seiner, so die Meinung vieler Akademiemitglieder, Ignoranz gegenüber der abstrakten Kunst.[10]

Tatsächlich lässt sich angesichts der internationalen Rahmung und der transnationalen Genese des „Informel“ schwerlich herleiten, dieses könne in der deutschen Spielart primär oder lediglich als Ausdruck eines Realitätsverlustes bzw. einer Realitätsverweigerung interpretiert werden.[11]

Doch die Grundfrage, die Grass aufgeworfen hatte, war zentral und wegweisend, nämlich die nach dem Verhältnis der künstlerischen Ästhetik zur deutschen Diktatur-Erfahrung. Es sind Fragen, wie sie uns bis heute beschäftigten: Was ist „Nazi-Kunst“ und wie setzte sich die Bundesrepublik dazu ins Verhältnis, welche ideologischen Kontaminierungen oder Verdrängungen wurden durch künstlerisches Schaffen erneut bestärkt, welche antisemitischen Stereotype wurden konserviert, und gar neu belebt? Und wo liegt das besondere Versagen, auch die Schuld der Künste angesichts der Tatsache, dass sie in vielerlei Hinsicht, durch die Heroisierung deutscher Kultur und eine lange Tradition des Antisemitismus, das ideologische Rüstzeug des NS über den Kulturbetrieb gefällig und gesellschaftsfähig machten?

Denn parteikonforme Künstler und Kulturfunktionäre hatten nicht allein als schmückendes Beiwerk der NS-Selbstdarstellung gedient. Vielmehr war die Beschwörung des Erhalts der „deutschen Kultur“ eines der „wesentlichsten Legitimationsargumente zur Herrschaftsausübung“ für die Nationalsozialisten. Seit 1933 nutzte das Regime konsequent den „deutschen Hochkulturmythos“ zur innen- wie außenpolitischen Rechtfertigung von Rassismus, Kriegspolitik und Massenmord.[12] Wieweit sich der Kulturbereich dieser Verantwortung und Verstrickung nach 1945 stellte – und wo andererseits ein restaurativer, antisemitischer und antiliberaler Geist unbeschadet den Epochenbruch überstehen konnte, oder sogar neu animiert wurde, ist eine zentrale Frage bis heute.

Eine dritte wichtige Perspektive ergibt sich schließlich nicht aus dem, was Günter Grass gesagt hat, sondern aus dem, was er nicht erwähnte, was wir jedoch heute wissen: Denn Jahre später erst räumte der Literatur-Nobelpreisträger ein, dass er selbst Mitglied der Waffen-SS gewesen sei.[13] Eine latente Verdrängung, dies ist die Lehre, bestimmte mithin nicht nur die Nachkriegszeit – sie setzte sich noch Jahrzehnte später fort, auch bei denen, die sich wie Grass demonstrativ der gesellschaftlichen und historischen Aufklärung verpflichtet zeigten. So fand auch die Geschichtswissenschaft erst in den 1990er Jahren zu einer kritischen Befragung der eigenen Zunft, [14] die Kunstgeschichte ringt bis heute mit einer entsprechenden Selbstreflexion.[15]

Insofern ist eine weitere Leitfrage, mit welchen Konjunkturen der Vergangenheitsbewältigung wir es in der Kunst zu tun haben. Wieweit verliefen diese in den Künsten synchron zu denen der Gesamtgesellschaft, wo fielen beide Stränge auseinander – wann und weshalb öffneten sich Resonanzräume für Aufklärung und Aufarbeitung in diesem Gesellschaftsbereich, und wann formierten sich Gegenkräfte?

Zeitgeschichte und Kunstgeschichte haben sich mittlerweile zusammengefunden, um dieses weite Feld der „Zeitgeschichte des Kunstbetriebs“ neu auszumessen – noch 2025 werden erste Ergebnisse vorgestellt.[16]

[1] Vgl. Jan-Holger Kirsch: „Wir haben aus der Geschichte gelernt.“ Der 8. Mai als politischer Gedenktag in Deutschland. Köln 1999.

[2] Günter Grass: Freiheit nach Börsenmaß. Geschenkte Freiheit. Zwei Reden zum 8. Mai 1945. Göttingen 1993/2005.

[3] Paul Nolte: Eine Rede macht Geschichte, in: Die Zeit, 2.5.2020.

[4] Grass, Geschenkte Freiheit, S. 29-30.

[5] Ebd., S. 43-44.

[6] Ebd. S. 44.

[7] Ebd., S. 45-46.

[8] Ebd., S. 47.

[9] Die Konferenz „Kunst und Kultur nach dem Nationalsozialismus. Zur NS-Aufarbeitung BKM-geförderter Institutionen" des ZZF Potsdam und der HU Berlin fand am 13. März 2023 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt.

[10] Zum Problem grundsätzlich: Guilbaut, Serge: Wie New York die Idee der Modernen Kunst gestohlen hat. Abstrakter Expressionismus, Freiheit und Kalter Krieg. Chicago 1983.

[11] Lewinson, Jeremy: Die Form der Freiheit? Internationale Abstraktion nach 1945, in: Die Form der Freiheit. Internationale Abstraktion nach 1945 (Katalog Museum Barberini), hrsg. v. Ortrud Westheider/Michael Philipp/Daniel Zamani. München/London/New York: Prestel 2022, S. 10-27.

[12] Oliver Rathkolb: Führertreu und gottbegnadet: Künstlereliten im Dritten Reich. Wien 1991, S. 84 u. S. 8.

[13] Günter Grass enthüllt: „Ich war Mitglied der Waffen-SS“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.8.2006.

[14] Winfried Schulze/Otto Gerhard Oexle: Deutsche Historiker im Nationalsozialismus. Frankfurt am Main 2000. Der Band geht zurück auf die gleichnamige Sektion des 42. Deutschen Historikertages vom 8. bis 11. September 1998 in der Johann Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main.

[15] Christian Fuhrmeister: Reine Wissenschaft: Art History in Germany and the Notions of ‘Pure Science’ and ‘Objective Scholarship’, 1920–1950, in: Mitchell Frank/Dan Adler (Hg.): German Art History and Scientific Thought: Beyond Formalism, Aldershot: Ashgate Pub Co, 2012, S. 161-177; siehe auch Nikola Dol/Ruth Heftrig/Olaf Peters/Ulrich Rehm (Hg.): Kunstgeschichte nach 1945. Kontinuität und Neubeginn in Deutschland. Köln/Weimar/Wien: Böhlau, 2006, S. 21-38.

[16] „Dekontaminierungen im Kunstbetrieb“. Eine Konferenz des ZZF Potsdam und des documenta Institut Kassel, am 3. November 2025 in Berlin. Im September erscheint: Jutta Braun/Winfried Süß (Hg.): Kunst und Kultur nach dem Nationalsozialismus. (Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 40). Göttingen 2025.

Zitation

Jutta Braun, „Geschenkte Freiheit“ – Die andere Rede zum 8. Mai von Günter Grass. Der Autor und Bildhauer verschwieg lange seine SS-Vergangenheit, doch er stellte bis heute relevante Fragen für eine Aufarbeitung in den Künsten, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/geschenkte-freiheit-die-andere-rede-zum-8-mai-von-guenter-grass