Flüchtlingshilfe und PopulismusDie Verhaftung von Carola Rackete

von Frank Bösch

Das Bild zeigt eine selbstbewusste jüngere Frau aus dem alternativen Milieu, die von mehreren schwergewichtigen uniformierten Polizisten abgeführt wird. Ihr Gruß scheint Unterstützer*innen am Hafen zu gelten. Laut Presseberichten traf sie an Land aber auch auf Schaulustige, die ihr zuriefen, die „Zigeunerin“ möge „von den Negern vergewaltigt werden“. Die ausgestreckte Hand wirkt heroisch, der melancholische Blick verrät dagegen ihre Angespanntheit.

Kaum ein Foto verdichtet für mich die Konflikte des Jahres 2019 so sehr wie dieses. Die Kapitänin der Sea Watch 3, Carola Rackete, trotzte Kriegs- und Polizeischiffen, um rund vierzig Afrikaner*innen ans europäische Festland zu bringen, und riskierte dafür bis zu zehn Jahre Haft. Das Bild ihrer Festnahme, nachdem ihr Schiff in Lampedusa anlandete, verbreitete sich rasch auf allen Medienkanälen.

Auf dem Foto, aber auch im Ereignis selbst, überkreuzen sich die Herausforderungen der Zeit: Der wachsende rassistische Rechtspopulismus, in Italien vertreten durch die Politik von Ex-Innenminister Matteo Salvini, der mit einer internationalen Flüchtlingshilfe im Mittelmeer kollidiert, die sich nicht einschüchtern lässt. Das Bild personalisierte die Flüchtlingsrettung und gab ihr ein Gesicht, das polarisierte Deutungen auslöste. Während die Rechte sie mit Hass übergoss, wurde Rackete für die Linke zu einer Art Pop-Ikone, für die sie massenhaft spendete. Salvini sah sie als Gefahr für die nationale Sicherheit, SPD-Außenminister Heiko Maas betonte hingegen, Menschen zu retten sei kein Verbrechen, und trat für ihre Freilassung ein.

Bild und Festnahme stehen für schwer lösbare Fragen, die seit der Aufnahme der Boat People aus Südostasien Ende der 1970er Jahre immer wieder diskutiert wurden: Führen solche Rettungsschiffe erst zu riskanten, oft tödlichen Fluchtversuchen über das Wasser? Welche Länder sollen gerettete Flüchtlinge aus den Lagern übernehmen? Und welches zivile und politische Engagement wäre eigentlich nötig, um das Massensterben an Europas Grenze im Mittelmeer zu beenden? Das Bild von Carola Rackete steht für einen kompromisslosen Einsatz, der die eigene Freiheit für die Rettung und Freiheit anderer riskiert.

„Dorf des Friedens“

von Annette Schuhmann

Ich war nie in der Sowjetunion.

Acht endlose Schuljahre lang habe ich Russisch gelernt. Die Russischlehrerinnen waren in der Regel stellvertretende Direktorinnen und hatten oft blaue Haare, wie Margot Honecker. In meinem Russischbuch gab es, soweit ich mich erinnere, nur „synthetische“ Texte, das heißt keinen einzigen Originaltext. Meist handelten sie von der Oktoberrevolution oder von Menschen in der Produktion. In meiner Familie wurde viel über „die Russen“ gesprochen: Sie haben Katalytbenzin verkauft, heimlich, entlang der Waldstraße zum Gorinsee, und sie wurden in ihren Kasernen schlecht, sehr schlecht behandelt, man bemitleidete sie. Die Propaganda des NS war noch lebendig, da half die Gegenpropaganda von der Völkerfreundschaft wenig. Ich kannte keine einzige Bewohner*in des Riesenreiches und konnte als mutiges Kind doch irgendein rudimentäres Russisch sprechen, irgendwie Russisch schreiben, das Alphabet konnte ich singen.

Wegen meiner raspelkurzen Haare, die ich als Schwimmerin trug, wurde ich oft „Russenkind“ genannt. Ich hatte wie Tausende anderer Schüler*innen eine russische Briefpartner*in, die ich um ihre großen weißen Schleifen in den Zöpfen beneidete, wahrscheinlich hieß sie Natascha. Allerdings weiß ich nicht, ob es sie wirklich gab, vielleicht ein analoger Troll? Meine Lieblingsfreundin und ich verwendeten die kyrillischen Buchstaben als Geheimschrift. Unsere Eltern verstanden uns naturgemäß nicht, aber Kyrillisch konnten sie erst recht nicht. Unser Versteck für die geheimen kyrillisch-deutschen Briefe war eine Mauerlücke an der S-Bahnbrücke, die die Sonnenburger- mit der Dänenstraße verband.

Zwischen drei- und vierhunderttausend sowjetische Soldaten waren in den 1960er und 1970er Jahren in der DDR stationiert, 1989/90 blieben sie in ihren Kasernen. Das war am 17. Juni 1953 oder beim Prager Frühling 1968 anders.

Im August 1968 war ich zu Besuch bei meinem Cousin in einem kleinen Erzgebirgsort, als die russischen Panzer durch das Dorf in Richtung Prag fuhren. Auf jedem Panzer ein großer roter Stern; wir Kinder winkten vergnügt. Wir hatten gelernt: Der Russe liebt Kinder, wir liebten die Russen. Zu Hause hagelte es Backpfeifen. Beim Anblick eines roten Sterns hatte man nicht zu winken, selbst als Siebenjährige nicht. Die Erwachsenen saßen den ganzen Tag im Wohnzimmer und schauten gereizt auf Fernsehbildschirme mit Störbild. Sie versuchten, die Stimme aus dem Westen hinter dem Rauschen zu verstehen.

Den Zeitungsausschnitt unter der Tapete habe ich im Olympischen Dorf der Sommerspiele 1936 in Elstal fotografiert. Die Nationalsozialist*innen nannten die Unterkünfte für die Sportler*innen dort „Dorf des Friedens“. Dabei wurde schon während der Planungen des Baus beschlossen, dass das Gelände nach der Olympiade an die Wehrmacht übergehen sollte. Ab 1945 nutzte die Rote Armee dieses „Dorf des Friedens“.

Ich kann das russische Alphabet noch immer und weiß im Schlaf, wie „Proletarier aller Länder vereinigt Euch!“ auf Russisch heißt. Das steht auf der Komsomolskaja Prawda, man kann es noch lesen. Die Ausgabe auf meinem Foto stammt vom 8. Oktober 1975 und kostete zwei Kopeken.

Alles ist Geschichte...

Ein Symbol des Terrors – ein Symbol der Rettung

Die Synagogentür von Halle

von Ronald Funke

Die Synagoge in Halle (Saale) nach dem rechtsextremen Anschlag am 9. Oktober. Foto: Christian Schroedter, imago images.

Unscheinbar wirkt die Holztür, die zum Symbolbild wurde für den am 9. Oktober 2019 verübten Terroranschlag eines rechtsextremen Attentäters auf die Synagoge in Halle an der Saale. Die Angehörigen der Gemeinde, die sich hier zum Versöhnungsfest Jom Kippur versammelt hatten, wurden durch die der Gewalt standhaltende Tür gerettet. Doch ermordete der Täter stattdessen in der Umgebung eine Frau und einen Mann und verletzte mehrere weitere Opfer zum Teil schwer.

Die betroffen machenden Bilder, die nach dem Anschlag durch die Medien gingen, bestürzten mich auf besondere Weise, denn ich kenne diesen Ort, ich kenne diese Tür. Vor einigen Jahren bin ich selbst durch sie hindurchgeschritten, als die jüdische Gemeinde Besucher*innen in ihrem Gotteshaus willkommen hieß. Der Andrang war überwältigend und der Gemeindevorsteher freudig überrascht vom Interesse und der Neugier vieler Hallenser*innen an der Synagoge in der Mitte ihrer Stadt. In dieser Stimmung konnte man fast auf den ebenso hoffnungsvollen wie leichtfertigen Gedanken kommen, die Holztür und die den Blick auf die Synagoge stets halb verdeckende Backsteinmauer seien eigentlich kaum nötig. Wie sehr wäre es zu wünschen, die Synagoge könne ebenso öffentlich und offen stehen wie die anderen Gotteshäuser der Stadt. Doch ließen schon die damaligen Sicherheitskontrollen keinen Zweifel daran, dass sich die Hallenser Synagoge, wie alle jüdischen Einrichtungen in der Bundesrepublik, in einer steten und latenten Gefährdungslage befand und befindet. Die Bedrohung jüdischer Einrichtungen wurde in der Vergangenheit mitunter allzu leichtfertig ausgeblendet und marginalisiert. Dies zeigte sich nicht nur in der Verweigerung von Polizeischutz für die Synagoge in Halle, sondern etwa auch im allzu laxen Umgang mit einem Mann, der fünf Tage vor dem Anschlag versucht hatte, mit gezücktem Messer in die Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin einzudringen. Zwar konnte der Angreifer durch bewaffnete Sicherheitskräfte überwältigt werden, jedoch wurde er zum Entsetzen der jüdischen Gemeinde noch in derselben Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach dem Anschlag in Halle haben die Trauer um die beiden Todesopfer sowie die Erkenntnis, dass wohl nur die unerwartete Stabilität der Holztür eine weit größere Opferzahl verhinderte, große Betroffenheit in der Gesellschaft ausgelöst. Ob die Politiker*innenreden, Mahnwachen und Lichterketten aber tatsächlich eine langfristige Wirkung im Kampf gegen die verschiedenen Formen des Antisemitismus in der bundesdeutschen Gesellschaft entfalten können, muss sich erst noch zeigen. Die Tür selbst, die für die jüdische Gemeinde zum Symbol der Rettung wurde, soll als Erinnerungsobjekt erhalten und künftig ausgestellt werden – um an den Anschlag zu mahnen und der Rettung zu gedenken.

Eigenwillige Quellengattung

von Hedwig Richter

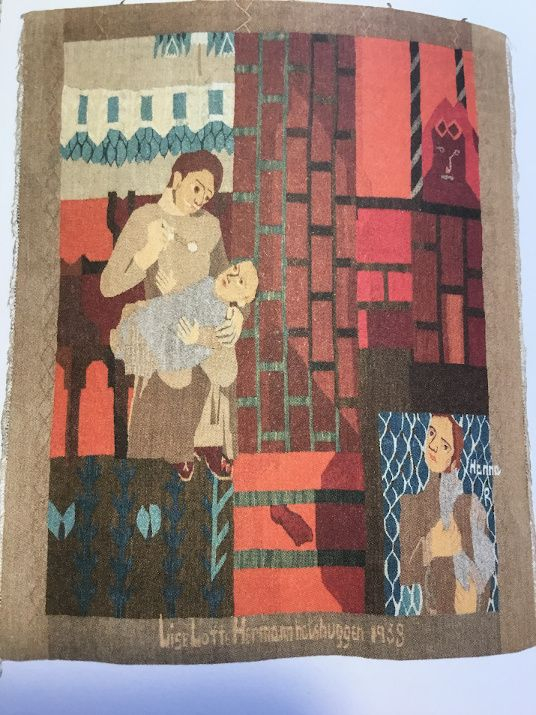

Wandteppich „Liselotte Herrmann halshuggen (Liselotte Herrmann enthauptet)“ von Hannah Ryggen,1938. Ausgestellt im Schirn, Frankfurt (Main). Foto: Hedwig Richter.

Wer wollte, konnte es 1938 auch im Ausland wissen: In Deutschland regierten Gewalt und Hass. Die Nationalsozialist*innen verachteten die Würde des Menschen, während sie sich seit Jahren mit olympischen Spielen, mächtigen Arbeitsprogrammen und einer blonden Kunst der Welt als Friedensreich präsentierten – keineswegs erfolglos, wie etwa in den Artikeln der New York Times nachzulesen ist, deren Journalist*innen sich der Faszination für das „Dritte Reich“ oft genug hingaben.

Im März 1938 aber las die schwedisch-norwegische Künstlerin Hannah Ryggen (1894-1970) einen Artikel über die deutsche Widerstandskämpferin Liselotte Herrmann. Ryggen, eine bedeutende Vertreterin der europäischen Moderne, war berührt vom Schicksal der Kommunistin, die im Artikel auf einem Bild mit ihrem Säugling zu sehen war. 1935 war die junge Mutter von der Gestapo verhaftet, verhört und gefoltert worden. 1937 verurteilte der Volksgerichtshof sie in Stuttgart zum Tode. Am 20. Juni 1938 enthaupteten die Nazis Liselotte Herrmann in Berlin-Plötzensee.

Aus Entsetzen, Mitleid und Protest wob Hannah Ryggen ein riesiges Wandbild: die madonnengleiche Mutter Liselotte Herrmann mit Kind. Die Anspielungen auf den künftigen Tod verweisen aber nicht auf den Opfertod des Kindes, sondern auf die Hinrichtung der Mutter.

Die Geschichte des Kunstwerks „Liselotte Herrmann halshuggen (Liselotte Herrmann enthauptet)“ von 1938 rückt eine eigenartige Quellengattung in den Blick: die Handarbeit. Oft genug wird sie von Frauen gefertigt, meist ignoriert. Doch zuweilen drängt sie sich geradezu auf, wie im Fall der monumentalen Teppiche der Hannah Ryggen. Sie wurden oft ausgestellt und prominent präsentiert; etwa 1937, als auf der Pariser Weltausstellung neben Picassos „Guernica“ ein Ryggen-Protest-Teppich den Überfall Italiens auf das heutige Äthiopien zeigte.

Die Schirn in Frankfurt stellt dieses Jahr Hannah Ryggens Tapisserien aus. Sie sind von einer unvorstellbaren Wucht. Jeder Teppich gleicht einem Manifest und birgt die politische Botschaft: für die Menschenwürde und gegen die Gewalt.

Hannah Ryggen engagierte sich gegen den Krieg, bekämpfte Gewalt, zeigte die Not, die Verletzlichkeit und die Freuden der Menschen. Mit der Handarbeit wählte sie eine überaus friedfertige Sprache, mühselig und anspruchsvoll, aber weltweit verständlich und ausgesprochen aktuell: weil die Gewalt nicht aus der Welt verschwunden ist, aber auch weil die Gegenkräfte stark sind und voller Schönheit.

„Vollende die Wende“

von Clemens Villinger

Ich habe das Bild ausgewählt, weil es für mich eine Zäsur in der öffentlichen Wahrnehmbarkeit von rechten beziehungsweise rechtsextremen Geschichtsdeutungen darstellt. Das Bild ist entstanden, als ich im Sommer 2019 einen Freund in Oranienburg besucht habe und zum ersten Mal auf die Wahlkampagne aufmerksam geworden bin. Es zeigt ein Plakat von Andreas Galau, der im Herbst 2019 für die Alternative für Deutschland (AfD) bei der Brandenburger Landtagswahl kandidierte. Galau war unter anderem zwischen 1987 und 1990 Mitglied der rechtskonservativen Partei „Die Republikaner“ und ist heute Vizepräsident des Brandenburger Landtages. Geschichtsdeutungen von Rechtskonservativen, Rechtsextremen und Nazis sind nichts Neues. Sie reichen von Albert Speers Erinnerungen über Holocaust-Leugner wie David Irving bis zur Reichsbürgerbewegung. In meiner Wahrnehmung haben solche Stimmen bei der Interpretation der Ereignisse des Herbstes 1989 bisher eine untergeordnete Rolle gespielt. Texte wie die 2015 von dem NPD-Politiker Kersten Radzimanowski verfasste Broschüre „Der Untergang der DDR“ kennen die wenigsten Menschen. Radzimanowski amtierte 1990 kurzzeitig als geschäftsführender Außenminister der DDR.

Die Aufforderung „Die Wende vollenden!“ suggeriert, dass der Systemwechsel von 1989/90 nicht weit genug gegangen sei, und dass heute im Grunde noch die gleichen politischen Bedingungen wie in der DDR herrschen würden. Um diese Umstände zu ändern, fordert der Ausspruch – in Analogie zum Herbst 1989 – zum Handeln auf. Die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen haben gezeigt, dass viele Wähler*innen sich der Interpretationsweise der AfD angeschlossen haben und die Bundesrepublik als eine Diktatur verstehen. Ihre neu erlangte parlamentarische Macht nutzt die AfD, um Geschichtspolitik in ihrem Sinne zu betreiben. Deutlich wurde dies zum Beispiel auf einer Konferenz mit dem Titel „30 Jahre Friedliche Revolution – Nicht Vergessen! Nichts gelernt?“, die am 6. November 2019 im Berliner Abgeordnetenhaus stattfand. In der Einladung fragte der „Sprecher für Erinnerungspolitik“ der AfD, Martin Trefzer: „Wie viel DDR steckt in der Bundesrepublik?“

Diese Entwicklungen sollten demokratische Akteur*innen zum Anlass nehmen, um die Wirksamkeit der eigenen politischen Bildungsarbeit und Geschichtspolitik in den letzten dreißig Jahren kritisch zu hinterfragen. Bis sich etwas ändert, werden in Städten wie dem sächsischen Wurzen Rechtsextreme (dort unter dem Namen „Neues Forum Wurzen“) weiterhin im Stadtrat sitzen und sich die Geschichte von 1989/90 aneignen.

Zitation

Autor*innenkollektiv der Redaktion (Hg.), Bildgeschichten 2019 | Teil 2. Mit Beiträgen von Frank Bösch, Annette Schuhmann, Ronald Funke, Hedwig Richter und Clemens Villinger, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/editorial/bildgeschichten-2019-teil-2