Zum diesjährigen Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen wollen wir das Thema aus zeithistorischer Perspektive betrachten und gegenwartsrelevante Analysen, Ereignisse und Stimmen in das Dossier miteinbeziehen.

In der Öffentlichkeit wenig gehört, werden etwa die Sozialarbeiterinnen in den Frauenhäusern. Die ersten Frauenhäuser in Deutschland entstanden in den 1970er Jahren und bis heute werden sie dringend benötigt. Dabei erhalten sie viel zu wenig gesellschaftliche Aufmerksamkeit und leiden unter einer, in den meisten Fällen, sehr prekären finanziellen Lage.

Im folgenden Interview berichtet die Sozialarbeiterin und Frauenhausmitarbeiterin Annika Godau über ihre Arbeit im Frauenhaus Schwarzenbek und einen Blick auf die gegenwärtige Lage von Frauen, die Gewalt erfahren haben.[1]

Sophie Stegemann: Annika Godau, du arbeitest als Sozialarbeiterin in einem autonomen Frauenhaus. Magst du uns zum Einstieg etwas über euch erzählen – wie das Haus entstanden ist und welche Arbeit ihr dort macht?

Annika Godau: Ich arbeite für den Verein Hilfe für Frauen in Not e. V. im Frauenhaus Schwarzenbek. Zu dem Verein gehören eine Frauenberatungsstelle und das interdisziplinäre Kooperations- und Interventionskonzept bei Häuslicher Gewalt (KIK). Zusätzlich gibt es noch das Projekt Frauen_Wohnen, in dem wir gezielt nach Wohnungen für die gewaltbetroffenen Frauen suchen, die in den Frauenberatungsstellen und in Frauenhäusern im Kreis Herzogtum-Lauenburg angegliedert sind. Die Arbeit im Frauenhaus ist in zwei Bereiche unterteilt: Den Kinder- und Jugendbereich und den Bereich für Frauen. Es ist insgesamt eine sehr umfangreiche Tätigkeit. Wir arbeiten mit Frauen und Kindern, die von Gewalt betroffen sind, und kooperieren eng mit verschiedenen Institutionen, wie zum Beispiel der Polizei. Einige meiner Kolleginnen sind seit der Gründung des Frauenhauses dabei. Das Haus entstand 1994 in Schwarzenbek, einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein nahe der ehemaligen innerdeutschen Ost-West-Grenze. Es war eines der letzten Häuser, die in Schleswig-Holstein entstanden sind. Die Gegend ist sehr ländlich und die Gründung des Hauses wurde damals kontrovers diskutiert. Es gab politische Stimmen, die der Meinung waren, ein Not-Telefon für von Gewalt betroffene Frauen werde hier nicht benötigt. Mehrere politisch aktive Frauen in der Gemeinde haben sich dann zusammengetan und klar gesagt: „Es gibt hier Frauen, die sind von häuslicher Gewalt betroffen und wir brauchen da ein Angebot.“ Zuerst haben sie die Entstehung einer Beratungsstelle durchgesetzt. Das war ein einfaches Beratungszimmer mit Telefon und begrenzten Sprechzeiten. Dort ist dann schnell klar geworden, wie hoch der Bedarf eigentlich war. Das Telefon hat ununterbrochen geklingelt. Es gab eine enorme Nachfrage. Und daraus ist dann mehr entstanden. Irgendwann gab es die Frage nach einem Notbett, da immer wieder Frauen sagten: „Ich kann hier die Nacht nicht mehr bei meinem Ehemann verbringen, ich weiß nicht, wo ich hinsoll.“ Und dann gab es halt ein Notbett in dem kleinen Beratungszimmer. Das Frauenhaus ist Stück für Stück entstanden und trotz der hohen Nachfrage wurde die Notwendigkeit politisch weiterhin in Frage gestellt und es hieß: „Gewalt gegen Frauen gibt es nicht.“ Trotzdem haben die Frauen weitergemacht und sich mit der Zeit eine erste feste Stelle erkämpft, und sind von dem Beratungszimmer in ein Haus umgezogen. Zuerst gab es nur eine geringe Anzahl an Plätzen, in etwa 12 Betten. Mittlerweile haben wir 21 Plätze. Es hat viele Jahre gedauert, um mehr Plätze zu erhalten. Der aktuelle politischen Druck auf die Regierung, dank der Istanbul-Konvention, hat es erleichtert, neue Plätze zu schaffen. In Kiel gibt es zum Beispiel seit diesem Jahr zehn neue Plätze.[2]

Logo des Frauenhaus Schwarzenbek, Bild: Annika Godau, Frauen in Not e.V. - Schwarzenbek

Sophie Stegemann: Das Frauenhaus Schwarzenbek ist ein autonomes Frauenhaus, was unterscheidet euch von den anderen, nicht-autonomen Häusern?

Annika Godau: Wir sind ein autonomes Frauenhaus. In unserem Team treffen wir die fachlichen Entscheidungen gemeinsam und haben wöchentliche Besprechungen. Das ist etwas sehr Besonderes. Es gibt auch Träger die Frauenhäuser hierarchisch organisieren. Diese Häuser werden von dem jeweiligen Träger koordiniert und haben Strukturen mit klassischen Angestelltenverhältnissen. Davon sind wir frei und selbstorganisiert. Das ist ehrlich gesagt eine sehr schöne Arbeit und aus meiner Sicht eine starke Ressource. Wir respektieren die unterschiedlichen Erfahrungen, vor allem von den Frauen, die bei uns leben. Auch da halten wir die Hierarchien flach, indem wir ihre Erfahrungen schätzen und anerkennen.[3] Das finde ich sehr wertvoll. Es ist eine parteiliche Arbeit für und mit Frauen.

Sophie Stegemann: Das heißt, eure Vorstellung von der Funktion eines Frauenhauses ist „Hilfe zur Selbsthilfe“. Würdest du sagen, dass „Hilfe zur Selbsthilfe“ grundsätzlich das Leitprinzip von Frauenhäusern ist?

Annika Godau: Es liegt natürlich sehr an der Haltung der jeweiligen Sozialarbeiterinnen und Pädagoginnen. Meiner Erfahrung nach ist es sehr effektiv, dass ich genauso viel entscheiden darf wie meine Kolleginnen. Das wirkt sich auch auf meine Arbeit aus. Frauenhäuser sind auf jeden Fall Hilfe zur Selbsthilfe. Wir begleiten die Frauen empowernd. Das Leben im Frauenhaus ist im Grunde genommen wie in einer großen WG. Die Frauen müssen sich teilweise die Zimmer teilen, für Frauen, die ihre Kinder mitbringen gibt es aber auch Familienzimmer. Die Istanbul-Konvention hat festgelegt, dass Familien ausreichend Raum für sich benötigen. Im Grunde genommen sind wir auch ein Kinderhaus. Häufig ist mindestens die Hälfte der Bewohner*innen Kinder. Im Frauenhaus sollen sie ihr Leben selbstständig weiterführen können und das machen sie auch großartig. Je nachdem, ob die Gefahrenlage es zulässt, können sie im besten Fall auch ihrer Tätigkeit weiter nachgehen. Häufig ist es aber so, dass sie alles aufgeben müssen, da sie stark gefährdet sind. Nichtsdestotrotz leben sie eigenständig und versorgen sich selbst. Und wir sind unterstützend da, beraten und begleiten. Zu Beginn ist die Betreuung sehr intensiv, da die akute Krise bewältigt werden muss. Für die Frauen ist es ein großer Schritt sich aus der Gefahrenlage zu befreien. Wir helfen zuerst dabei, die Situation möglichst aufzuarbeiten und zu sichern. Wir prüfen, ob die Frau ärztliche Untersuchungen benötigt und die Gerichtsmedizin kontaktiert werden muss, um festzustellen welche Verletzungen es gibt und ob die dem*der Täter*in nachgewiesen werden können. Die psychische Belastung ist in der ersten Phase sehr groß. Die Frauen bleiben häufig einige Monate bei uns, da die Problemlagen oftmals so komplex sind, dass es Zeit braucht, alles aufzuarbeiten.

Sophie Stegemann: Es gibt viele Vorurteile und Klischees, Frauenhäuser betreffend. Insbesondere über die Frauen, die sich dort Hilfe suchen. Was für Frauen kommen zu euch?

Annika Godau: Gewalt ist ein Phänomen, das jede Schicht und jedes Alter betrifft. Wir haben zum Beispiel aktuell eine Frau bei uns, die ist Rentnerin. Es kommen aber auch immer wieder junge Frauen, die gerade erst 18 Jahre alt sind. Es ist jedes Alter, jede Kultur, jede Schicht betroffen. Eines der gängigsten Klischees ist, dass Migrantinnen besonders stark betroffen seien. Das hat oft mit Vorurteile gegenüber religiöser Hintergründe zu tun. Das ist aber nicht so. Tendenziell ist es zwar so, dass wir häufiger Migrantinnen, oder geflüchtete Frauen bei uns haben, das liegt aber daran, dass sie in Deutschland noch kein schützendes Umfeld haben. Ihre Familien sind weit weg, sodass sie nicht zu ihnen gehen können. Im Gegensatz zu vielen Deutschen oder Menschen, die sich schon länger in Deutschland aufhalten, fehlt ihnen ein auffangendes Netzwerk, in dem sie Unterstützung erfahren. Ein weiteres Vorurteil, auf das wir oft angesprochen werden, betrifft die Täter*innen. Obwohl viele Migrantinnen zu uns kommen, kann es sich bei den Gewalttäter*innen trotzdem um Deutsche handeln. Es ist falsch, dass Gewalt in manchen Kulturkreisen stärker vertreten ist.

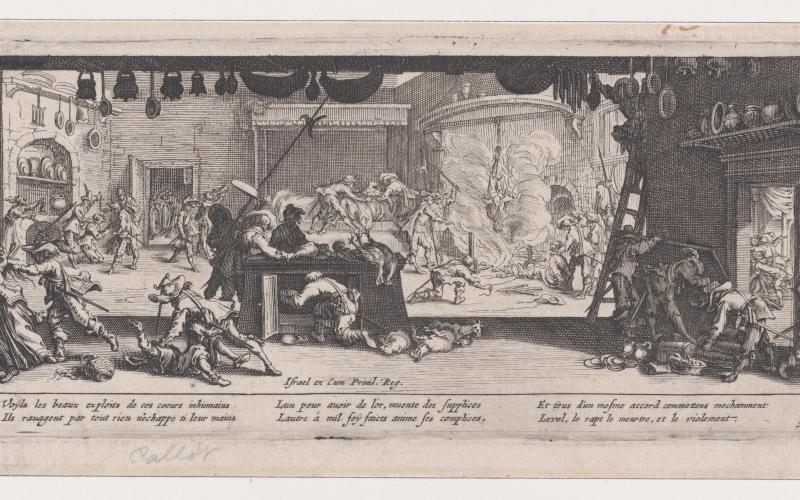

Ebenfalls gehen viele davon aus, dass es sich um rein partnerschaftliche Gewalt handelt. Wir betreuen Menschen, also Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Frauenhäuser sind da flexibler, häusliche Gewalt ist nicht gleich partnerschaftliche Gewalt. Es gibt einige Institutionen, in denen das allerdings so festgelegt ist. Es gibt sehr viel partnerschaftliche Gewalt, aber es kann auch die Schwiegermutter, die Schwiegertochter, der Vermieter oder ein Kollege sein, gar der eigene erwachsene Sohn, um ein paar Beispiele zu benennen. Wenn die Frauen zu uns kommen, hinterfragen wir das nicht. Wir erkennen es an, wenn die Frau sagt: „Ich erlebe Gewalt!“. Eine Frau begibt sich nicht aus Spaß ins Frauenhaus. Das ist eine harte Entscheidung. In der Regel bleibt sie monatelang, weil es sehr schwierig ist, Wohnraum zu finden. Das sind gestandene, starke Frauen, die es schaffen sich aus eigener Kraft aus dieser Gewaltspirale zu befreien. Es kann jeder passieren. Viele denken: „Das kann mir nicht passieren. Ich weiß mich zu schützen!“ Aber es ist ein Prozess, der sich nicht selten über Jahre in eine Beziehung einschleicht. Es braucht in der Regel einen Beziehungsaufbau. Das klassische Beispiel bleibt die Gewalt, ausgeübt durch den Partner. Es kann mit Kontrolle anfangen, etwa mit Sätzen wie: „Wie ziehst du dich denn an?“ Zuerst merkst du das gar nicht. Es wird Stück für Stück immer mehr. Manchmal wird es zwischendurch auch besser. Oft wehren sich die Frauen und versuchen immer wieder ihre Grenzen zu setzen. Aber das geht auf und ab. Und wie eine Spirale zieht es einen immer weiter runter. Zudem gibt es diverse Gewaltformen. Es geht nicht immer darum, dass die Frauen verprügelt werden. Psychische Gewalt ist ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Meist ist es ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Gewaltformen. Oft wird die Frau manipuliert, beispielsweise wird ihr unterstellt, ihre Wahrnehmung sei falsch. Die Manipulation betrifft nicht nur die Frauen, wir erleben immer wieder, dass die Gewalttäter*innen den Institutionen sagen, „Ach, meine Frau, die ist gestört“ und ihnen teilweise eher geglaubt wird. Die Gewalttäter*innen sind stark darin sich zu verkaufen und zu präsentieren, sodass die Frauen beginnen an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln. Um da wieder rauszukommen, das braucht Zeit.

Sophie Stegemann: Kommt es vor, dass Frauen auch wieder zu ihrem Gewalttäter*in zurückkehren?

Annika Godau: Auf jeden Fall. Das kommt vor. Ich habe da keine Zahlen, aber es kommt vor.[4] Meiner Erfahrung nach schwanken die Frauen insbesondere zu Beginn der Trennung oder werden möglicherweise von Personen im Umfeld beeinflusst. Manchmal kommen sie nach einiger Zeit wieder zu uns, weil sie gemerkt haben, dass sich nichts verändert hat. Das Positive ist, dass sie den Prozess einmal mit uns durchlaufen haben. Sie wissen dann, dass es uns und andere Beratungsstellen gib und sie die Möglichkeit haben sich zu wehren. Das ist auf jeden Fall so oder so ein Erfolg. Für uns kann das auch frustrierend sein, wenn wir merken, dass eine Frau wieder zurückgeht. Aber nichtdestotrotz ist es stark, dass sie es geschafft hat, sich an uns zu wenden. Das erkennen wir hoch an! Es ist eine starke Leistung, dass sie zu uns gekommen ist und so ein schützendes Netzwerk kennengelernt hat. Generell ist meine Erfahrung aber, dass die Frauen bleiben.

Sophie Stegemann: Du hast am Anfang des Interviews davon erzählt, dass ihr mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeitet. Wie erlebst du diese Zusammenarbeit?

Annika Godau: Die Arbeit mit öffentlichen Institutionen kann sehr zäh sein. Es kommt aber auf die Behörde an. Es ist wichtig, dass man in Netzwerken wie KIK aktiv ist. Durch diese Netzwerktreffen können wir mit den verschiedenen Institutionen eine kooperative Arbeitsbeziehung schaffen: Sie sorgen für das Verständnis unserer Arbeit und der schutzbedürftigen Personen gegenüber, was die Prozesse beschleunigen kann.

Sophie Stegemann: Was für Institutionen nehmen an diesen Treffen teil?

Annika Godau: Bei den Treffen kommen Fachkräfte aus unterschiedlichen Institutionen zusammen, die mit häuslicher Gewalt konfrontiert sind. Dazu gehören zum Beispiel Richter*innen, Polizist*innen, Fachkräfte aus den Schulen, Jobcentern, der Täterarbeit, Beratungsstellen und aus dem Jugendamt. Es ist sehr wichtig, dass alle Institutionen, die Berührungspunkte zu dem Thema häusliche Gewalt haben, dort teilnehmen. Wir müssen beispielsweise immer wieder in Kontakt mit dem Jugendamt treten, um einen gerechten Umgang für die Kinder zu finden. Grundsätzlich haben sie das Recht ihre Väter zu sehen. Das ist anhand des Umgangsrechts geregelt. Für Frauenhäuser ist jedoch die oberste Priorität, die Frauen und Kinder zu schützen. Auch die Kinder sind von Gewalt betroffen, indem sie selbst körperliche oder psychische Gewalt erfahren, aber auch indem sie die Gewalt miterleben. Viele Frauen sagen, dass ihre Kinder die Gewaltausbrüche nicht mitbekommen haben, aber Kinder bekommen alles mit, egal wie alt sie sind. Zumindest nehmen sie die aggressive und unterdrückende Stimmung wahr. Im Gespräch mit den Kindern merken wir oft, dass sie alles, was vorgefallen ist, gesehen und gehört haben. Das ist für die Kinder sehr belastend und traumatisierend. Behörden wie das Jugendamt bestehen aber dennoch oft darauf, dass die Kinder den Vater sehen müssen. Aus unserer Sicht sind Umgänge in hohen Gefährdungslagen sehr gefährlich und aufgrund von organisatorischen Gründen schwierig. Die Kinder müssen zum Vater gebracht und dabei vom Jugendamt begleitet werden, das ist ein hoher personeller Aufwand. Wenn begleitete Umgänge erreicht wurden, finden diese meistens nur wenige Male statt, danach muss das Kind in der Regel von der Frau gebracht werden. Es gibt Regionen in Deutschland in denen bei sogenannter häuslicher Gewalt der Umgang zu den Täter*innen zunächst für 6 Monate ausgesetzt wird, das ist etwas, wofür wir weiterhin einstehen und kämpfen werden. Gerade in der Zeit der Trennungsphase ist es für die Frauen und Kinder am gefährlichsten. Es kommt immer wieder vor, dass ihnen während der Umgangszeit aufgelauert wird und so ein erhöhtes Risiko besteht, dass sie verletzt oder sogar getötet werden. Deswegen ist es sehr wichtig, in dieser Phase Ruhe einkehren zu lassen. Diese Zeit müssen wir mit anderen Institutionen und Beratungsstellen bewusst kooperativ gestalten.

Was mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet ist, dass Gerichte zu diesen Gefahrenlagen nicht gut aufgeklärt sind – wie bedroht die Frauen sind, nicht selten mit dem Tod. In der Regel wird nach wie vor das Gericht ausgewählt, in dessen Zuständigkeitsbereich das Frauenhaus liegt. Die Täter*innen wissen dadurch, wo sie sich aufhalten. Das kann umgangen werden, wenn die Anwält*innen es schaffen, den alten Wohnort oder die Adresse ihrer Kanzlei auszuwählen. Dafür braucht es aber eine enge Kooperation der einzelnen Institutionen, wofür diese Netzwerktreffen sehr wertvoll sind. Wir halten dort auch immer wieder Vorträge, um über das Thema häusliche Gewalt aufzuklären und zu sensibilisieren.

Sophie Stegemann: Vielen Dank für diesen Einblick. Geld spielt in sozialen Arbeitsbereichen eine große Rolle. Wie sind die Frauenhäuser in der Regel aufgestellt und wie finanzieren sie sich?

Annika Godau: Frauenhäuser müssen, seit ihrer Gründung, um ihre Anerkennung und finanzielle Unterstützung kämpfen. Die Frauen sind oftmals finanziell schlecht aufgestellt, was im Zusammenhang mit der unterdrückenden Abhängigkeit zu den Täter*innen steht. In vielen Bundesländern ist es leider nach wie vor so, dass sie hohe Unterkunftskosten im Frauenhaus zahlen müssen, wenn sie nicht gerade Jobcenter-Leistungen oder Sozialhilfe erhalten.

Sophie Stegemann: Es war mir nicht bewusst, dass Frauen im Frauenhaus Unterkunftskosten zahlen müssen.

Annika Godau: In unserem Frauenhaus zum Glück nicht, wir werden vom Ministerium finanziert. Das ist ein großes Privileg, das die meisten Frauenhäuser nicht haben. Dank der Istanbul-Konvention gibt es mittlerweile politischen Druck, dass die Politik mehr für die Sicherheit von Frauen sorgen muss. Leider ist diese Bewegung sehr langsam. Trotz unserer vergleichsweise guten Finanzierung arbeiten wir mit dem vorgegebenen Betreuungsschlüssel von 1:6. Das heißt, eine volle Stelle betreut sechs Personen, darunter auch Kinder. Das ist bei solchen komplexen Problemlagen einfach zu viel. Wir fordern in Schleswig-Holstein einen niedrigeren Betreuungsschlüssel von 1:4.

Sophie Stegemann: Was wünschst du dir von der Regierung, um den Frauenhäusern mehr finanzielle Sicherheit und Nachhaltigkeit zu geben?

Annika Godau: Die Frauen sollten nicht allein gelassen werden. Wir haben hier in Schwarzenbek das Privileg, dass die Frauen keine Unterkunftskosten zahlen müssen. Sie können bedingungslos mit ihren Sachen zu uns kommen und neu beginnen. Sie sind Opfer der patriarchalen, gewaltvollen Strukturen, in denen wir leben. Die Gesellschaft muss da mehr leisten. Es ist ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen, dass die Frauen in ihrer Lage nicht zusätzlich finanziell geschwächt werden und ihr Zimmer oder die Betreuung durch uns bezahlen müssen. Dafür brauchen wir verlässliche staatliche Förderstrukturen, und zwar bundesweit!

Sophie Stegemann: Wie finanzieren sich die Häuser, die nicht vom Ministerium unterstützt werden?

Annika Godau: Aus verschiedenen Töpfen. Der Staat übernimmt einen prozentualen Anteil, aber ihre Miete müssen die Frauen selbst finanzieren, manchmal mithilfe des Jobcenters oder anderer Behörden. Teilweise zahlen die die Behörden erst rückwirkend, da die Bearbeitung der Anträge viel zu lange dauert. Nicht selten müssen sie monatelang warten. Diese Lücke müssen die Häuser vorstrecken. Und das musst du erst mal leisten können. Wenn du 50 Plätze hast und bei jedem musst du die Unterkunftkosten vorstrecken – das ist Wahnsinn. Es gibt auch prekäre Situationen, wie Frauen, die keinen, oder noch einen ungeklärten Titel haben, die erhalten gar keine Leistungen. Bis ihr Status geklärt ist, strecken die Häuser ihren Anteil vor. Es kann einfach nicht sein, dass aufgrund von patriarchaler, struktureller Gewalt manche Personen nicht mehr zu Hause wohnen können und zusätzlich finanziell geschwächt werden, sodass sie sich im schlimmsten Fall den Aufenthalt im Frauenhaus nicht leisten können.

Sophie Stegemann: Noch eine letzte Frage: Wenn du in die Zukunft blickst, was muss sich deiner Meinung nach verändern, um die oft prekäre Lage der Frauenhäuser zu verändern, insbesondere auf gesellschaftspolitischer Ebene?

Annika Godau: Es ist auf jeden Fall sehr positiv, dass insbesondere Gewalt gegen Frauen, in der Öffentlichkeit zunehmend wahrgenommen wird. Aus meiner Sicht müsste jedoch das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen noch viel präsenter sein. Es ist leider so, dass wir Frauenhäuser brauchen, da immer wieder Personen aufgrund von struktureller, patriarchale Gewalt sterben. Unsere Vorgängerinnen haben viel für uns erkämpft. Das Frauen heute wählen dürfen und unabhängig von ihren Ehemännern arbeiten dürfen – das ist aus historischer Perspektive gesehen noch recht neu. [5] Dennoch unterliegt der Kampf um die Gleichberechtigung keiner geradlinigen Entwicklung, es geht manchmal auch zurück. Ich wünsche mir, dass unsere Arbeit mehr Wertschätzung erfährt – mehr gesellschaftliches Ansehen, aber auch mehr Wertschätzung in finanzieller Hinsicht. Wir leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, aber unsere Arbeit wird nicht angemessen anerkannt und wir werden bundesweit unzureichend bezahlt – das kann eigentlich nicht sein. Es ist eine harte Arbeit, die angemessen finanziert werden muss.

Zum Schluss liegt es mir am Herzen, noch etwas zu den Kindern zu sagen. Ich beobachte immer wieder, dass die Kinder vergessen werden. Wie ich schon sagte, sind wir ein Frauenhaus und auch ein Kinderschutzhaus. Die Kinder, die zu uns kommen, sind oft schwer traumatisiert und müssten zur Ruhe kommen. Für sie muss noch viel mehr getan werden. Entsprechend der Istanbul-Konvention haben sie Rechte, ihnen stehen beispielsweise feste Ansprechpersonen zu. Aber oft werden sie politisch und gesellschaftlich nicht ausreichend berücksichtigt. Der Kinder- und Jugendschutz erhält grundsätzlich zu wenige Mittel. Kinder können ihre Bedürfnisse nicht selbst vertreten und werden zu wenig gehört, da braucht es mehr Unterstützung.

[1] Frauenhäuser nehmen grundsätzlich Menschen auf, die sich selbst als Frauen identifizieren

[2] Hier muss angemerkt werden, dass die Istanbul-Konvention bereits 2018 in Deutschland in Kraft getreten ist und ihre Vorgaben weiterhin nur unzureichend umgesetzt werden. Das Deutsche Institut für Menschenrechte kommt in seinem Monitoring von 2022 zu dem Schluss, dass Deutschland die Istanbul-Konvention bislang nicht erfüllt.

[3] In der Sozialen Arbeit gilt der Grundsatz, dass die Dynamiken/Interaktionen zwischen bedürftigen Personen und unterstützenden Fachkräften unweigerlich zu einem Machtgefälle führen können. Diesem kann durch konzeptionelle Ansätze wie Partizipation, Empowerment und „Hilfe zur Selbsthilfe“ entgegengewirkt werden.

[4] Unsere Recherche hat ergeben, dass in der bundesweiten Frauenhaus-Statistik 2024 keine Daten bezüglich der Rückkehr von Frauen erfasst wurden.

[5] Durch den sich im 19. und 20. Jahrhundert in Europa entwickelnden Gleichheitsansatz der Geschlechter wurden unverheiratete Frauen mit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches am 1. Januar 1900 voll geschäftsfähig. Verheiratete Frauen in der BRD erhielten die volle und uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit erst 1977 durch die Reform des Ehe- und Familienrechts. In der DDR waren Frauen bereits ab 1950 voll geschäftsfähig. Das Wahlrecht wurde Frauen in Deutschland ab 1918 zuerkannt.

Zitation

Sophie Stegemann, Annika Godau, „Das Telefon hat ununterbrochen geklingelt…“. Einblicke in die Arbeit in einem Frauenhaus. , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/das-telefon-hat-ununterbrochen-geklingelt