Ein „Meilenstein für Frauenrechte“, jubelte der Deutsche Frauenrat am 14. Februar 2025 in seiner Pressemitteilung.[1] Die ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Lisa Paus, sprach von „einem historischen Moment“.[2] Was war geschehen? Am gleichen Tag passierte das Gewalthilfegesetz den Deutschen Bundesrat. Mit diesem Gesetz wird in Deutschland erstmals auf Bundesebene der kostenfreie Rechtsanspruch gewaltbetroffener Frauen auf Schutz und Beratung garantiert; ab 2032 ist dieser einklagbar. Weitere Ziele des Gewalthilfegesetzes sind der Schutz vor häuslicher und geschlechtsbezogener Gewalt, die Intervention bei Gewalt sowie die Prävention von Gewalthandlungen gegen Frauen und Kinder.

Ihm vorausgegangen war ein halbes Jahrhundert Kampf für ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben von Frauen, der in den frühen 1970er-Jahren mit den neuen Frauenbewegungen in der Bundesrepublik und in den späten 1980er-Jahren in der DDR seinen Anfang nahm.

Das Schweigen brechen

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen der patriarchalen Unterdrückung von Frauen – etwa in der Familie oder im Beruf – führte die Akteurinnen der neuen Frauenbewegungen ab Mitte der 1970er-Jahre zu einem lange tabuisierten Thema: der alltäglichen Gewalt gegen Frauen, über die bis dahin weitgehend geschwiegen wurde.

„1974 gab es in Deutschland noch keinen Begriff für häusliche Gewalt (wir sprachen damals von ‚geschlagenen Frauen‘), und außer den Betroffenen – die ja schwiegen – hatte niemand eine Vorstellung davon, was das konkret bedeutete“, erinnert sich die Filmemacherin und Pionierin der neuen Frauenbewegung Cristina Perincioli.[3]

In den 1970er-Jahren gab es in der Öffentlichkeit kaum ein Bewusstsein über das enorme Ausmaß und die vielfältigen Formen von Gewalt gegen Frauen. Es fehlte nicht nur an einer Sprache, mit der Frauen das alltägliche Grauen in Worte fassen konnten; es mangelte zugleich an Theorien und validem Datenmaterial, die eine fundierte feministische wie gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema ermöglichten.

Gewalt gegen Frauen – ein politisches Verbrechen

Das endemische Ausmaß der Gewalt gegen Frauen trug zu einer kontinuierlichen Mobilisierung und Politisierung der neuen Frauenbewegungen in der Bundesrepublik bei. Die Filmemacherin und Mitbegründerin des ersten autonomen Frauenhauses in West-Berlin, Sarah Haffner, definierte 1977 in einem Artikel für die Zeitschrift Courage die an Frauen ausgeübte Gewalt – sei es Misshandlungen oder Vergewaltigungen – als ein „politisches Verbrechen“.[4]

Vor dem Hintergrund des alltäglichen Grauens, das Frauen in den eigenen vier Wänden tagtäglich erlebten, begannen autonome Feministinnen mit der Gründung von Frauenhäusern. Dort sollten von Gewalt betroffene Frauen mit ihren Kindern für einen bestimmten Zeitraum Schutz erhalten. Weiterhin riefen Frauengruppen Fachberatungsstellen und Hilfetelefone ins Leben.

Aktionen wie die Walpurgisnacht-Demonstrationen, an denen mehrere Tausend Frauen teilnahmen, oder der seit 1981 jeweils am 25. November begangene Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen trugen maßgeblich zur Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit bei.

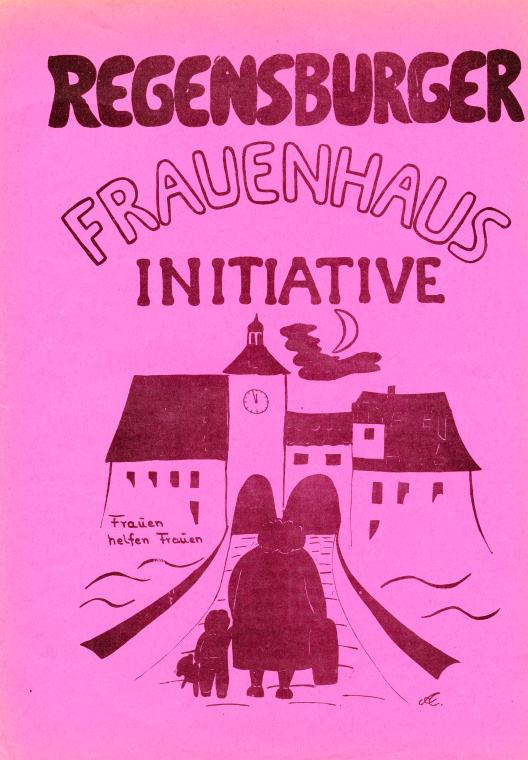

Flugblatt der Regensburger Frauenhaus Initiative, 1977, Quelle: FrauenMediaTurm - Feministisches Archiv und Bibliothek. Für das Plakat konnte kein Rechteinhaber ermittelt werden. Die Rechteinhaber sind aufgefordert, ggf. mit zeitgeschichte | online in Kontakt zu treten.

Eine solch öffentliche Mobilisierung wie Skandalisierung war in der DDR nicht möglich. Die SED unterdrückte jegliche kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden patriarchalen Gewaltverhältnissen. Über das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen im Realsozialismus gibt es bis heute kein valides Datenmaterial. Erst in den 1980er-Jahren begannen staatlich unabhängige Frauengruppen wie die Frauenteestube Weimar, das Thema der nichtstaatlichen Gewalt gegen Frauen zu thematisieren. Die Gründung von Frauenhäusern war jedoch erst mit dem Zusammenbruch des SED-Regimes nach dem Herbst 1989 möglich. Dabei profitierte die ostdeutsche Frauenbewegung von den westdeutschen Erfahrungen, passte jedoch Theorien und Praktiken an ihre spezifische postsozialistische Situation an.

Plakat, Frauen, wir erobern uns die Nacht zurück!, ohne Jahr, Quelle: FrauenMediaTurm - Feministisches Archiv und Bibliothek. Für das Plakat konnte kein Rechteinhaber ermittelt werden. Die Rechteinhaber sind aufgefordert, ggf. mit zeitgeschichte | online in Kontakt zu treten.

Im Patriarchat vereint

Trotz der unterschiedlichen historischen Entstehungskontexte und Ungleichzeitigkeiten weisen die ost- und westdeutschen Gründungsgeschichten Parallelen auf. In Hamburg stellte das Liegenschaftsamt den Frauen ein Haus zur Verfügung, das „komplett renovierungsbedürftig“ war: „[Die] Arbeiten inklusive der Instandsetzung von Elektrik und Sanitäranlagen führten die Frauen mangels Geld [sic!] selbst durch; die Einrichtung bestand aus Spenden und Sperrmüllfunden.“[5] Ähnlich erging es den Leipzigerinnen 1990, die in ihrer Anfangsphase ebenfalls auf Spenden und ehrenamtliche Arbeit angewiesen waren. Von der Stadt Leipzig erhielten die Gründerinnen „abgeranztes Zeug“, etwa fleckige Bettwäsche.[6]

Der Kampf gegen Gewalt an Frauen war in Ost- und Westdeutschland stets auch eine Auseinandersetzung mit dem Staat, der tief verankerten patriarchalen und stereotypen Vorstellungen über Gewalt und Vergewaltigung – deren Opfer und Täter – mit Gesetzen weiterhin strukturell legitimierte und verharmloste.

Besonders eindrücklich veranschaulicht dies der Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe, der in der BRD und DDR keine Straftat darstellte. Seit 1973 gab es in der Bundesrepublik durch die neuen Frauenbewegungen immer wieder Reformversuche. Doch erst 1997 gelang einem überparteilichen Frauenbündnis die „Jahrhundertreform“, die die sexuelle Selbstbestimmung der Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann gesetzlich festschrieb.[7]

Quellen und Forschungspotenziale

Eine umfassende frauen- und geschlechterhistorische Erforschung der feministischen Bewegung gegen Gewalt an Frauen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts steht noch aus.[8] Dabei bieten Frauen-/Lesbenarchive und -bibliotheken wie etwa DenkTräume in Hamburg, ausZeiten in Bochum, das FFBIZ in Berlin oder MONAliesA in Leipzig eine Fülle verschiedenster Quellenmaterialien. Diese beinhalten u. a. Akten von Frauenhäusern, Protokolle, Plakate, Broschüren, Pressedokumentationen und Interviews mit Zeitzeuginnen.

Die Materialien ermöglichen andere Perspektiven auf die Zeitgeschichte und auf dominante Erfolgsnarrative insbesondere der Demokratiegeschichte. Der Blick in die Vergangenheit offenbart, dass das Recht von Frauen auf ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben in der Politik beider deutscher Staaten selten Priorität besaß. Zwar gelten die Frauenbewegungen des 20. Jahrhunderts als zentraler Motor gesellschaftlichen Wandels, doch verdeutlicht der Kampf gegen Gewalt an Frauen die Langlebigkeit patriarchaler Gewaltverhältnisse und wie langsam sich Geschlechterordnungen wandeln.

Ferner erlauben die überlieferten Materialien, frauenbewegte Initiativen gegen Gewalt an Frauen, Frauenhäuser und Fachberatungsstellen als Orte feministischer Wissensproduktion zu begreifen und zu untersuchen, die mit ihrer entwickelten Fachexpertise zu einem Bewusstseinswandel beitrugen.

Eine weitere vielversprechende Perspektive bietet die der betroffenen Frauen, die Gewalt erfahren und überlebt haben. Mithilfe von Oral-History-Interviews kann untersucht werden, wie Frauen mit Gewalterfahrungen umgegangen sind und wie sich Verarbeitungsprozesse im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. In diesem Zusammenhang könnte anhand der Berichte und Erinnerungen untersucht werden, wie sich die Sprache über Gewalt gewandelt oder wie sich bestimmte Wörter bzw. Sprachwendungen stabilisiert und verfestigt haben.

Das Wissen über die Geschichte der feministischen Antigewaltbewegung trägt dazu bei, den gesellschaftspolitischen Wandel der vergangenen fünf Jahrzehnte zu verstehen, das bisher Erreichte wertzuschätzen und die weiterhin dringlichen Kämpfe gegen Gewalt an Frauen auf struktureller Ebene fortzuführen.

[1] Deutscher Frauenrat: Meilenstein für Frauenrechte: Das Gewalthilfegesetz kommt, online verfügbar unter: Meilenstein für Frauenrechte, 13.10.2025.

[2] BMBFSFJ: Historischer Schritt im Kampf gegen Gewalt an Frauen, online verfügbar unter: Historischer Schritt im Kampf gegen Gewalt an Frauen, 13.10.2025.

[3] Perincioli, Cristina: Berlin wird feministisch. Das Beste, was von der 68er Bewegung blieb, Berlin 2015, S. 135.

[4] Haffner, Sarah: Die Angst ist unser schlimmster Feind, in: Courage, 2. Jg., 1977, H. 4, S. 5.

[5] Lassalle, Andrea: Die autonomen Frauenhäuser in Hamburg 1977 bis heute, in: Digitales Deutsches Frauenarchiv., online verfügbar unter: die autonomen Frauenhäuser, 14.10.2025.

[6] Bock, Jessica: Frauenbewegung in Ostdeutschland. Aufbruch, Revolte und Transformation in Leipzig 1980-2000, Halle (Saale) 2020, S. 371.

[7] Lenz, Ilse: Ein breites gesellschaftliches Bündnis gegen Gewalt, in: Dies. (Hg.): Die neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied – eine Quellensammlung, Wiesbaden 2010, S. 1099–1022, hier S. 1099.

[8] Freeland, Jane: Feminist Transformations and Domestic Violence in Divided Berlin 1968-2002, London 2022; über Formen und Ausmaß des Sexismus in der DDR hat die Historikerin Henrike Voigtländer eine wichtige Studie vorgelegt: Voigtländer, Henrike: Sexismus im Betrieb. Geschlecht und Herrschaft in der DDR-Industrie, Berlin 2023.

Zitation

Jessica Bock, Zwischen „abgeranztes Zeug“ und „Jahrhundertreform“. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/zwischen-abgeranztes-zeug-und-jahrhundertreform