Vergewaltigungen scheinen als Begleiterscheinung von Kriegszeiten den Charakter eines Naturgesetzes zu haben. So betrachteten die Zeitgenossen des Dreißigjährigen Krieges die sogenannte ‚Schändung des Weibsvolks‘ als zwar beklagenswert, aber letztlich erwartbar. Diese scheinbare Unvermeidlichkeit ist jedoch selbst Teil eines Deutungsmusters, das die strukturellen Ursachen sexualisierter Gewalt verdeckt. Denn Gewalt gegen Frauen im Krieg entsteht nicht im Ausnahmezustand, sondern gründet in den Geschlechterordnungen, die lange vor Ausbruch des Konflikts bestehen. Patriarchale Normen und soziale Rollenbilder – etwa die Vorstellung von Frauen als Symbol und Trägerinnen der kollektiven Ehre – schaffen die Grundlage dafür, dass weibliche Körper im Krieg zum Ziel werden.[1] Sexualisierte Kriegsgewalt ist folglich nichts Naturgegebenes, sondern Ausdruck historisch gewachsener geschlechtlicher Machtstrukturen. Die Körper von Frauen waren – im Dreißigjährigen Krieg ebenso wie in heutigen Konflikten – Schauplätze politischer, sozialer und symbolischer Auseinandersetzungen, auf denen geschlechtliche Ordnungen sichtbar gemacht und neu ausgehandelt wurden.

Krieg, Körper und Schweigen

Im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) verschränkten sich militärische und zivile Sphären auf zerstörerische Weise. Mit der raschen Etablierung des Prinzips bellum se ipsum alit – der Vorstellung, der Krieg müsse sich aus sich selbst heraus ernähren – verlagerte sich die Logik der Ressourcenbeschaffung zunehmend ins Alltagsleben der Bevölkerung. Die Heere lebten gewissermaßen parasitär von den Dörfern und Städten, durch die sie zogen. Gewalt wurde dadurch auch jenseits des Schlachtfeldes zu einem kalkulierten und systematischen Bestandteil der Kriegsführung.[2] Die erzwungene Nähe durch die Einquartierung der Söldner in zivilen Haushalten erzeugte einen Raum permanenter Verwundbarkeit, insbesondere für Frauen, deren Körper den alltäglichen Zugriffen der Soldaten nahezu schutzlos ausgeliefert waren. Verstärkt wurde die Bedrohungslage für die weibliche Zivilbevölkerung durch die sich im Zusammenleben mit den Söldnern entfaltenden Machtdynamiken in der Konkurrenz um die Herrschaft im Haus und die Wahrung der männlichen Ehre. Die dabei wirksam werdende strukturelle wie waffentechnische Ohnmacht der zivilen Männer gegenüber den Söldnern wurde von Letzteren oftmals demonstrativ ausgespielt, was sich unter anderem in symbolisch aufgeladenen Gewaltakten gegen die Frauen und Mädchen der zivilen Haushalte spiegelte.[3]

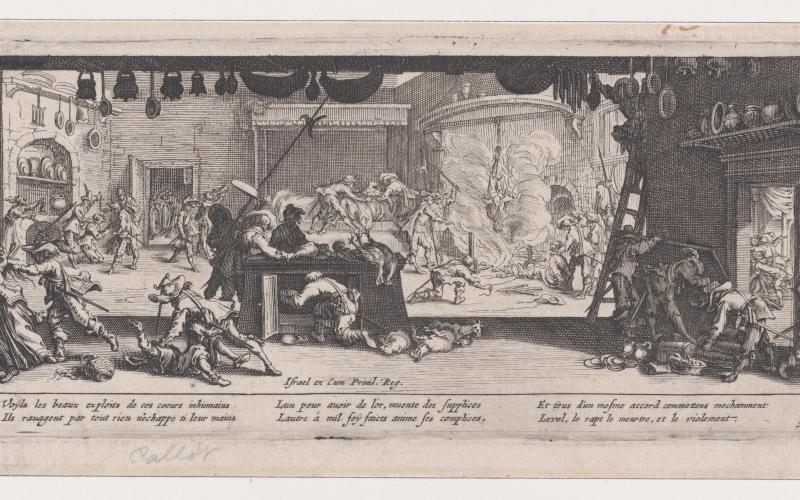

Obwohl diese Bedrohung nahezu allgegenwärtig war, haben die zweifellos massenhaft vorgefallenen Vergewaltigungen in den Quellen nur wenige Spuren hinterlassen. Die zeitgenössische Bezeichnung der „Schändung“ sollte die eigentlichen Taten verschleiern: Sie benannte das Ungeheuerliche, ohne es auszusprechen, und entlastete zugleich die Täter, indem sie die Schande ausschließlich den Opfern zuordnete. Diese Verschleierung wurde durch das frühneuzeitliche Ehrkonzept getragen. Weibliche Ehre war eng mit sexueller Unversehrtheit verbunden; jede Verletzung dieser Integrität galt als Makel, der auf die Frau selbst und ihre gesamte Familie zurückfiel. Eine vergewaltigte Frau verlor damit nicht nur ihre körperliche Unversehrtheit, sondern auch ihre soziale Identität. So galt nicht der Täter, sondern die Betroffene als „beschädigt“ und damit gesellschaftlich bloßgestellt. Diese Struktur trug entscheidend dazu bei, dass sexualisierte Gewalt im Dreißigjährigen Krieg häufig unsagbar und ungesühnt blieb. [4] Einzelne Prozessakten und städtische Verwaltungsunterlagen erlauben dennoch Einblick in das Ausmaß von Gewalt. Sie zeigen, wie alltäglich solche Übergriffe waren und wie gering die Chance der Betroffenen auf juristische Anerkennung oder Gerechtigkeit ausfiel. Die Akten lassen darüber hinaus den Schluss zu, dass sexualisierte Gewalt nicht allein der individuellen Motivation einzelner Söldner geschuldet war. Vielmehr wirkte sie als männliche Kommunikationsform: Durch die Erniedrigung von Frauen wurde Macht über den Gegner öffentlich demonstriert und Rang innerhalb der Truppe performativ bestätigt. Sexualisierte Gewalt hatte damit eine soziale Funktion — sie regulierte Hierarchien und diente der symbolischen Herstellung kriegerischer Männlichkeit.[5]

Besonders deutlich wird diese Verflechtung von realer und symbolischer Gewalt im Fall der Eroberung Magdeburgs im Mai 1631. Zeitgenössische Flugblätter und Kupferstiche inszenierten die zerstörte Stadt als Jungfrau, deren „Jungfrawschafft“ von den kaiserlichen Truppen geraubt worden sei.[6] Solche Bilder entstanden keineswegs zufällig: Sie setzten militärische Gewalt in eine geschlechtlich geprägte Bildsprache um und stellten die Eroberung als eine Art sexualisierte Unterwerfung dar. Die Vergewaltigung wurde zum politischen Bild — und das politische Bild legitimierte wiederum reale Übergriffe. Die soldatische „Beutelogik“, die den Zugriff auf Besitz und Körper gleichermaßen als legitimen Teil des Kriegsrechts verstand, verlieh dieser Form der Gewalt eine ökonomische Struktur: Frauen wurden wie andere Formen von Kriegsbeute behandelt ja nahezu verdinglicht.[7] Diese Beispiele zeigen, wie sehr sexualisierte Gewalt in der Frühen Neuzeit auf den Normen und Hierarchien der Vorkriegszeit beruhte. Die Geschlechterordnung, die Frauen mit Ehre und Reinheit identifizierte und Männern Verfügungsmacht zusprach, strukturierte die Möglichkeiten des Krieges entscheidend vor. Krieg löste diese Ordnung nicht auf — er verstärkte sie, radikalisierte sie und machte sie gewaltförmig sichtbar.

Von der Beutelogik zur Waffenlogik

In der Forschung herrscht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass sexualisierte Gewalt im Krieg weit mehr ist als ein Ausbruch individueller Brutalität. Sie folgt Mustern, die sich durch unterschiedliche Epochen und Konflikte ziehen, und verweist damit auf tief verankerte gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht und Macht.[8] Zugleich wird kritisch darauf hingewiesen, dass Begriffe wie „sexuelle Gewalt als Waffe“ nur einen Teil des Geschehens erfassen. Sie machen sichtbar, wie Gewalt strategisch eingesetzt wird – zur Einschüchterung, zur Demütigung, zur Zerstörung sozialer Beziehungen – aber sie verengen den Blick, indem sie nur jene Fälle hervorheben, die sich leicht in dieses Bild fügen. Viele andere Formen sexualisierter Gewalt verschwinden dabei aus dem Wahrnehmungsraum.[9] Insgesamt zeichnet die Forschung das Bild einer Gewaltpraxis, die nicht am Rand des Krieges stattfindet, sondern inmitten seiner politischen und sozialen Logiken. Sexualisierte Gewalt entsteht dort, wo Kontrolle, Ideologie und alltägliche Geschlechterordnungen zusammentreffen. Sie setzt historische Muster fort, in denen weibliche Körper als Orte verstanden werden, an denen Macht ausgetragen, Grenzen gezogen und Ordnungen neu behauptet werden.[10]

Diese Mechanismen lassen sich auch im Dreißigjährigen Krieg erkennen. Die sexuelle Ausbeutung weiblicher Körper war nicht nur individuelles Fehlverhalten einzelner Söldner, sondern ein sozial akzeptierter Bestandteil der Kriegsführung. Innerhalb der soldatischen „Beutelogik“ wurde der Zugriff auf Frauenkörper als parallele Form der Aneignung verstanden – qualitativ nicht anders als der Zugriff auf materielle Güter. Diese Logik begriff Frauen als Kriegsbeute, deren Verletzbarkeit strukturell und kulturell vorausgesetzt wurde. Sexualisierte Gewalt erfüllte dabei gleich mehrere Funktionen: Sie stabilisierte Hierarchien innerhalb der Truppe, stiftete Gemeinschaft durch die gemeinsame Teilnahme an Gewalt, und inszenierte die totale Unterwerfung der Zivilbevölkerung.[11] In der Verbindung zwischen „Beutelogik“ und „Waffenlogik“ zeigt sich eine zentrale Kontinuität: Sexualisierte Kriegsgewalt ist immer auch ein Ergebnis jener Geschlechterordnung, die den Krieg hervorbringt. Sie entsteht nicht im Ausnahmezustand, sondern aktualisiert und verschärft die Muster der Ungleichheit, die bereits im Frieden bestehen.

Gegenwart und Kontinuitäten

Diese Logiken wirken bis heute fort. Marta Havryshko hat für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgezeigt, dass Vergewaltigungen dort gezielt eingesetzt werden, um Gemeinschaften zu zerstören, Frauen zu stigmatisieren und Männer zu entmachten.[12] Sexualisierte Gewalt dient als Sprache des Krieges – eine Botschaft an den Feind, die über den gewaltsam erniedrigten Körper vermittelt wird. Erschütternd ist, dass die gesellschaftliche Umkehrung der Scham auf die Seite der Täter, wie es Gisèle Pelicot so eindringlich gefordert hat („La honte doit changer de camp“), erst in jüngster Zeit als moralischer Imperativ anerkannt wird.[13] Die verspätete Erkenntnis wirft Fragen auf: Was sagt es über die westliche Gesellschaft, die sich als modern versteht, wenn sie erst heute dazu imstande ist, Scham neu zu verorten? Offenbar erweist sich die Geschlechterordnung, in der weibliche Verletzbarkeit und männliche Dominanz kulturell verankert sind, als erstaunlich langlebig. In diesem Spannungsfeld gedeiht sexualisierte Gewalt als strategisches Mittel der Kriegsführung und als ein Instrument politischer Gewalt. Solange die binäre Geschlechterordnung besteht, bleibt sexualisierte Gewalt ein struktureller Begleiter bewaffneter Konflikte. Krieg und Militarisierung reproduzieren und verstärken damit nicht nur physische Gewalt, sondern auch die hierarchische Organisation von Geschlecht, wodurch traditionelle Rollenbilder stabilisiert werden.[14]

Ausblick: Sichtbarkeit, Erinnerung, Verantwortung

Die gegenwärtigen Rückschläge in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit – sichtbar in digitalen Subkulturen wie der sogenannten ‚Manosphere‘, in der vermeintlich ‚natürliche‘ Geschlechterdifferenzen neu behauptet werden, oder in Bewegungen, die Frauen erneut an Haus und Familie binden wollen – markieren keine Randerscheinung, sondern eine breitere Retraditionalisierung westlicher Gesellschaften. Unter dem Versprechen von Authentizität und Ordnung entstehen hier neue Varianten alter Hierarchien, die sich gegen die mühsam erkämpfte Gleichstellung richten. Sie stützen sich auf eine Vorstellung von Männlichkeit als Schutz und Dominanz, Weiblichkeit als Verletzlichkeit und Hingabe – eine binäre Ordnung, die in Kriegen seit Jahrhunderten ihre gewaltvolle Entsprechung findet. Denn Krieg ist nicht nur ein politisches oder militärisches, sondern immer auch ein geschlechtlich organisiertes System. Dabei gilt Stärke und Kampfbereitschaft als männlich, während Weiblichkeit oft als etwas Schwaches und Verletzliches dargestellt wird, auf das sich Gewalt richtet. So reproduziert sich in jedem bewaffneten Konflikt eine Hierarchie der Körper: der kämpfende, ‚heroische‘ männliche Körper auf der einen Seite – der entwaffnete, ‚geschändete‘ weibliche auf der anderen.[15] Sexualisierte Gewalt ist darin nicht bloß ein Nebenprodukt, sondern Ausdruck einer Ordnung, die Herrschaft und Geschlecht unauflöslich verknüpft.

Eine neue Qualität erhält dieses Muster in der digitalen Gegenwart, in der Bilder selbst zu Waffen werden. Wenn bei Angriffen – wie im Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 – die missbrauchten Körper von Frauen öffentlich zur Schau gestellt werden, ist dies nicht nur grausame Tat, sondern auch kommunikative Strategie. Der entwürdigte Körper dient dann als Botschaft: als Demonstration männlicher Macht, als Symbol der Überlegenheit, als Drohgebärde.[16] In der medialen Verbreitung solcher Bilder wird zwar das Schweigen gebrochen, doch die Sichtbarkeit verwandelt sich in eine neue Form der Gewalt. Der Körper wird zum Zeichen, das Mitleid erzwingt und zugleich Entmenschlichung fortschreibt. Diese Ikonisierung des Leids kennzeichnet eine widersprüchliche Moderne: Nie war die Welt so sensibel für Menschenrechtsverletzungen – und nie wurden Bilder entwürdigte Körper so schnell, so global, so strategisch verbreitet. Im digitalen Zeitalter wird die jahrhundertealte Verbindung von Geschlecht, Gewalt und Macht technisch verstärkt: die Logik des Zurschaustellens, des Besitzes, der Kontrolle erhält ein neues Medium, das Gewalt immer wieder neu inszeniert. Gegen diese Dynamik hilft nur das, was ihr am meisten widerspricht: Erinnerung, Verantwortung und Sprache. Vom Dreißigjährigen Krieg bis zu den Konflikten der Gegenwart bleibt sexualisierte Kriegsgewalt eine Konstante – in ihren Formen wandelbar, in ihrer Struktur beharrlich. Ihre Unsagbarkeit, einst von Ehrvorstellungen geschützt, heute durch Scham und Stigmatisierung zementiert, gehört zu ihrem Funktionieren. Erst wenn Scham und Schuld dorthin verschoben werden, wo sie hingehören – zu den Tätern und den Systemen, die sie hervorbringen –, kann das Muster durchbrochen werden. Das Sprechen über sexualisierte Gewalt ist deshalb mehr als eine Form des Erinnerns: Es ist ein Akt der Selbstermächtigung, der Betroffenen ihre Deutungsmacht zurückgibt und den Blick weg von der ihnen zugeschriebenen Opferrolle hin auf die Machtstrukturen lenkt, die Gewalt ermöglichen und Täter schützen.

[1] Vgl. Anne-Kathrin Kreft: Sexual Violence in Armed Conflict: Threat, Mobilization and Gender Norms (Dissertation, Universität Göteborg 2019), S. 34 f.; Carlo Koos: Sexual violence in armed conflicts: research progress and remaining gaps, in: Third World Quarterly 38 (2017), H. 9, S. 1935–1951; Sara E. Davies/Jacqui True: Reframing conflict-related sexual and gender-based violence: Bringing gender analysis back in, in: Security Dialogue 46 (2015), H. 6, S. 495–512.

[2]Man spricht in der Forschung auch von einer „tax of violence“, vgl. Ronald G. Asch: Kriegsrecht und Kriegswirklichkeit in der Epoche des Dreißigjährigen Krieges, in: Osnabrücker Jahrbuch Frieden und Wissenschaft V (1998), S. 107-122. Zu den diesem System inhärenten Konfliktfeldern vgl. Stefanie Fabian: Dis waren verfluchte Diebes Hände – Konfliktfelder und Wahrnehmungsdivergenzen zwischen Militär und Zivilbevölkerung bei Einquartierung und Truppendurchzug während des Dreißigjährigen Krieges, in: Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit 16 (2012) H. 2, S. 169–196.

[3] Vgl. Maren Lorenz: Besatzung als Landesherrschaft und methodisches Problem. Wann ist Gewalt Gewalt? Körperliche Konflikte zwischen schwedischem Militär und Einwohnern Vorpommerns und Bremen-Verdens in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Claudia Ulbrich/Claudia Jarzebowski/Michaela Hohkamp (Hg.), Gewalt in der Frühen Neuzeit, Berlin 2005, S. 155–172, hier S. 170.

[4] Vgl. Stefanie Fabian: Zwischen Tabu und Beutelogik. Vergewaltigungen im Dreißigjährigen Krieg, in: Eva Labouvie (Hg.), Geschlecht, Gewalt und Gesellschaft: interdisziplinäre Perspektiven auf Geschichte und Gegenwart, Bielefeld 2023, S. 169–188, hier S. 175f.

[5] Vgl. Fabian, Beutelogik, S. 179f.

[6] Vgl. Ulinka Rublack: »Metze und Magd. Frauen, Krieg und die Bildfunktion des Weiblichen in deutschen Städten der Frühen Neuzeit«, in: Sibylle Backmann/Hans-Jörg Künast/Sabine Ullmann u. a. (Hg.), Ehrkonzepte in der Frühen Neuzeit. Identitäten und Abgrenzungen, Berlin 1998, S. 199–222. Zur Jungfrauenmetapher vgl. zudem Axel Gotthard: „Zu stürzen ihren Übermuth/ließ Gott sein bestes kosten“. Katholische Urteile über die Zerstörung Magdeburgs im Kontext vormoderner Kriegskonzepte, in: Gabriele Köster/Cornelia Poenicke/Christoph Volkmar (Hg.), Magdeburg und die Reformation, Bd. 2: Von der Hochburg des Luthertums zum Erinnerungsort, Halle 2017, S. 283–297, hier S. 287.

[7] Vgl. Fabian, Beutelogik, S. 184.

[8] Vgl. Ruth Seifert: Krieg und Vergewaltigung. Ansätze zu einer Analyse, Sowi-Arbeitspapier Nr. 76, München 1993.

[9] Vgl. Regina Mühlhäuser: Sexuelle Gewalt als Kriegswaffe. Zur Entwicklung eines Verständnisses seit den 1970er-Jahren, in: L’Homme 31 (2020), H. 1, S. 129–138.

[10] Diese Zusammenhänge hatte bereits die feministische Forschung seit den 1970er-Jahren herausgearbeitet, vgl. Rape Redefined, in: Harvard Law & Policy Review 10 (2016), H. 2, S. 431–477,]; für die jüngere Zeit vgl. Regina Mühlhäuser: “You Have to Anticipate What Eludes Calculation”. Reconceptualising Sexual Violence as Weapon and Strategy of War, in: Gaby Zipfel/Dies. /Kirsten Campbell (Hg.), In Plain Sight: Sexual Violence in Armed Conflict, New Delhi 2019, S. 1–29.

[11] Vgl. Fabian, Beutelogik, S. 187.

[12]Vgl. A Weapon of War? Some Reflections on Sexual Violence during the Russian War in Ukraine — Marta Havryshko in Conversation with Regina Mühlhäuser, 8. Mai 2022; vgl auch Dies.: Ukraine: Stille Opfer des Krieges, 19. Juni 2023.

[13] Lea Fauth: Pelicot-Prozess und Rape Culture: Der Vergewaltiger sind wir, in: Die Tageszeitung: taz. 14. Dezember 2024.

[14] Zu den naturalisierten Geschlechterdichotomien in Krieg und Gewalt und deren Auswirkungen auf gesellschaftliche Machtverhältnisse und politische Entscheidungsprozesse vgl. Claudia Kemper: Männlicher Krieg und weiblicher Frieden? Geschlechterordnung von Gewalterfahrungen, Ditzingen 2023. Vgl. auch shine choi/Natália Maria Félix de Souza/Amy Lind/Swati Parashar/Elisabeth Prügl:

Rethinking masculinities, militarization and unequal development, in: International Feminist Journal of Politics, 24 (2022), H. 4, S. 515–518.

[15] Zur Zuweisung von Frauenrollen im Krieg als Opfer, Zuschauerin und Beschützte vgl. Uta Klein: Die Wehrpflicht von Männern – Ausdruck überkommener Geschlechterpolitik, in: Ines-Jacqueline Werkner (Hg.), Die Wehrpflicht und ihre Hintergründe: Sozialwissenschaftliche Beiträge zur aktuellen Debatte, Wiesbaden 2004, S. 131–154, hier S. 131, vgl. auch Karen Hagemann: Von Männern, Frauen und der Militärgeschichte, in: L' homme 12 (2001), H. 1, S. 144–153.

[16] Vgl. Position Paper: Sexual & Gender-Based Violence As A Weapon Of War During The October 7, 2023 Hamas Attacks, November 2023.

Zitation

Stefanie Fabian, Zwischen Tabu und Taktik. Sexualisierte Gewalt im Krieg von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart., in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/zwischen-tabu-und-taktik