Im Jahr 1981 initiierten verschiedene Menschenrechtsorganisationen den 25. November als den Internationalen Aktionstag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Im Jahr 2014 trat die Istanbul-Konvention in Kraft. Die Konvention ist ein völkerrechtliches Abkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. So ist der 25. November immer wieder von weltweiten Aktionen im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen geprägt. Zwar fand das Thema sowohl durch den Aktionstag als auch durch die Istanbul-Konvention mehr öffentliche Beachtung, an den Zahlen der Gewaltaten gegen Frauen hat sich hingegen nur wenig geändert – weder in Kriegs- und Krisengebieten noch im Alltag der Frauen in Friedenszeiten.

Tagtäglich erfahren Frauen und Mädchen psychische, physische und sexualisierte Gewalt auf der ganzen Welt. Am 21. November 2025 veröffentlichte das Bundeskriminalamt (BKA) das neue Bundeslagebild "Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten 2024" Das BKA verzeichnete in diesem Bericht einen deutlichen Anstieg der Gewalttaten im Vergleich zum Vorjahr. So wurden im Jahr 2024 53.451 weibliche Betroffene von Sexualdelikten registriert, von denen fast die Hälfte zur Tatzeit noch minderjährig war. Die Zahl der weiblichen Opfer von Häuslicher Gewalt stieg um 3,5 Prozent an und erreichte damit einen historischen Höhepunkt. Mit 308 Tötungsdelikten im Zusammenhang mit Partnerschaftsgewalt, starb 2024 in Deutschland fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen. Die Wahrnehmung der Gewalt gegen Frauen stand nie stärker in der Öffentlichkeit und erschüttert die Menschen. Beispielhaft zeigt dies der Fall der Französin Gisèle Pelicot. Die Vergewaltigungen, denen sie ausgesetzt war, und der darauffolgende Prozess gegen die Täter – in dem Pelicot dafür kämpfte, dass „die Schande die Seite wechseln muss“ – gingen um die Welt. Und trotz allem bleibt Gewalt gegen Frauen ein allgegenwärtiges Phänomen.

zeitgeschichte|online bringt in diesem Jahr ein Dossier heraus, das das Thema „Gewalt gegen Frauen“ epochenübergreifend betrachtet und zudem gegenwartsrelevante Analysen miteinbezieht. In einem thematischen Bogen vom Dreißigjährigen Krieg bis in die Gegenwart betrachten unsere Autor*innen Gewalt gegen Frauen, Frauenhass und Femizide sowohl aus historischer Perspektive als auch in Hinblick auf ihre aktuelle Relevanz.

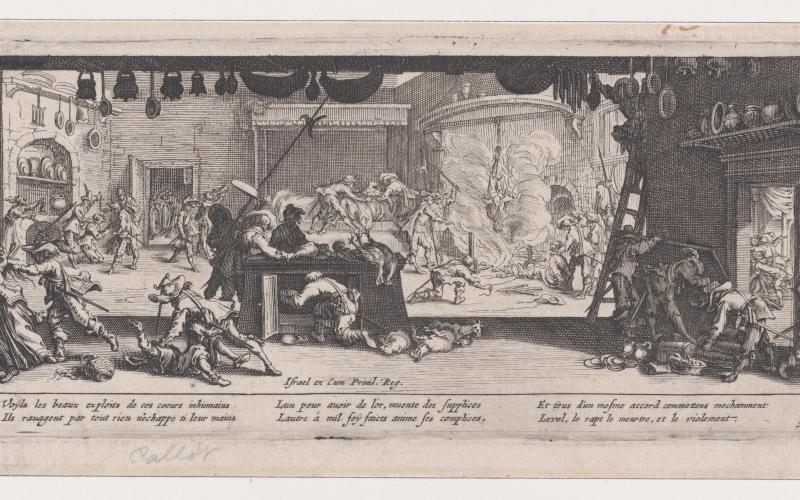

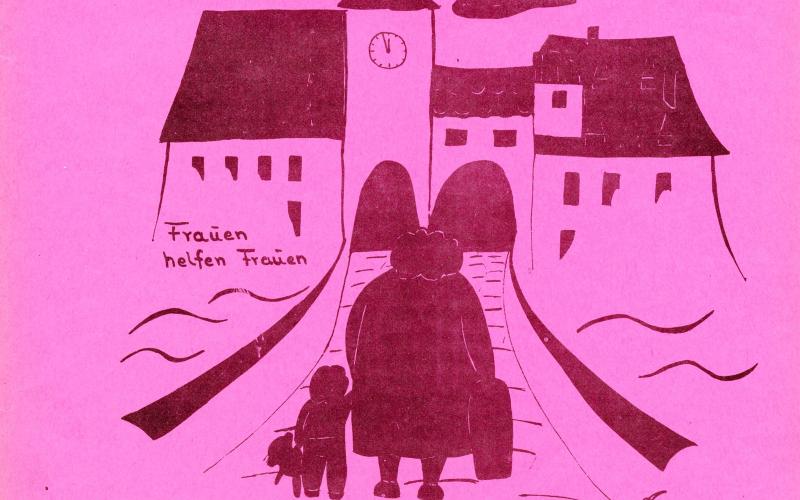

Stefanie Fabian erläutert in ihrem Beitrag, welche strategische Bedeutung der Frauenkörper in der Kriegsführung der Frühen Neuzeit sowie heute einnimmt und zeichnet die Entwicklung der „Beutelogik“ hin zur „Waffenlogik“ nach. Elisabeth Kimmerle historisiert in ihrem Beitrag das Phänomen der Femizide und beleuchtet dabei, welche Rolle die mediale Sprache für die Wahrnehmung von Täter*innen und Opfern spielt. Während Jessica Bock über die Frauenbewegung und die Gründung der ersten Frauenhäuser in der BRD und DDR berichtet, knüpft Peter Hallama ein internationales Band zwischen den europäischen Feministinnen und Frauenhausbewegungen. Annika Godau gibt uns, im Gespräch mit Sophie Stegemann, Einblicke in die aktuelle Arbeit im Frauenhaus und Johannes Kleinmann beschäftigt sich in seinem Text mit einem aktuellen Trend, der junge Teenager in Polen dazu veranlasst, weiblich gelesenen Personen nachzustellen und sie im Internet als „Huren“ bloßzustellen. Gleichzeitig macht der Autor auf die regressive Stimmung im Land aufmerksam.

Dieses Dossier bleibt, wie alle Dossiers auf zeitgeschichte|online, offen. Das heißt, es werden auch jenseits des Aktionstages weitere Texte zum Thema veröffentlicht.

Zitation

Sophie Stegemann, Annette Schuhmann, Trotz Aktionstag und Konvention: Die Lageberichte sind beschämend. Ein Dossier aus Anlass des internationalen Aktionstages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/trotz-aktionstag-und-konvention-die-lageberichte-sind-beschaemend