Der Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern ist seit Jahren eine Priorität von Europäischer Union und Europarat. Mit der so genannten Istanbul-Konvention legte der Europarat bereits 2011 ein Dokument vor, das bis heute als das weitreichendste und bedeutendste Regelwerk gilt. 2024 verabschiedete die EU schließlich ihre erste Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Ziel dieser Richtlinie sei es, „Europa zum ersten Kontinent zu machen, der Gewalt gegen Frauen ein Ende setzt.“[1]

Tatsächlich wird die europäische Politik gegen geschlechtsspezifische Gewalt oft als bahnbrechend und besonders fortschrittlich beschrieben. Doch wo liegen die Anfänge einer derartigen „europäischen“ Geschichte des Kampfes gegen Gewalt an Frauen? Richteten frühe internationale Foren – etwa die erste Weltfrauenkonferenz in Mexiko City 1975 oder die 1979 angenommene UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) – ihr Augenmerk noch kaum auf die Frage der Gewalt, so wurde das Thema in den 1990er Jahren zunehmend international verhandelt: zunächst auf der UN-Menschenrechtskonferenz 1993 in Wien und dann auf der Vierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen 1995 in Peking. Mit dem Programm „Daphne“ gab 1997 auch die EU den Startschuss zu einer aktiven Politik im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt.

Die ersten Bemühungen, den Kampf gegen Gewalt an Frauen in einen grenzüberschreitenden, europäischen Rahmen zu stellen, stammen allerdings aus den 1970er Jahren. Bereits die Anfänge der Frauenhausbewegung und die feministischen Auseinandersetzungen mit Gewalt im Rahmen der „zweiten Welle“ der Frauenbewegung hatten einen transnationalen Charakter, der jedoch heute vielfach in Vergessenheit geraten ist. Historische Arbeiten zur Frauenhausbewegung beleuchten diese meist ausschließlich aus einem nationalen Blickwinkel; die europäische Dimension des feministischen Engagements der 1970er Jahre wird in wissenschaftlichen Arbeiten – wenn überhaupt – meist nur am Rande erwähnt. Hinzu kommt, dass die starke Aufmerksamkeit, die das Thema Gewalt seit den 1990er Jahren durch internationale Organisationen erfuhr, die frühen europäischen Bemühungen im Kampf gegen Gewalt zunehmend in den Schatten stellte.

In diesem Beitrag sollen diese oft übersehenen europäischen Zusammenhänge, konkrete Treffen und die transnationale Verbreitung feministischer Ideen in den Vordergrund gestellt und anhand einiger ausgewählter Beispiele veranschaulicht werden.[2]

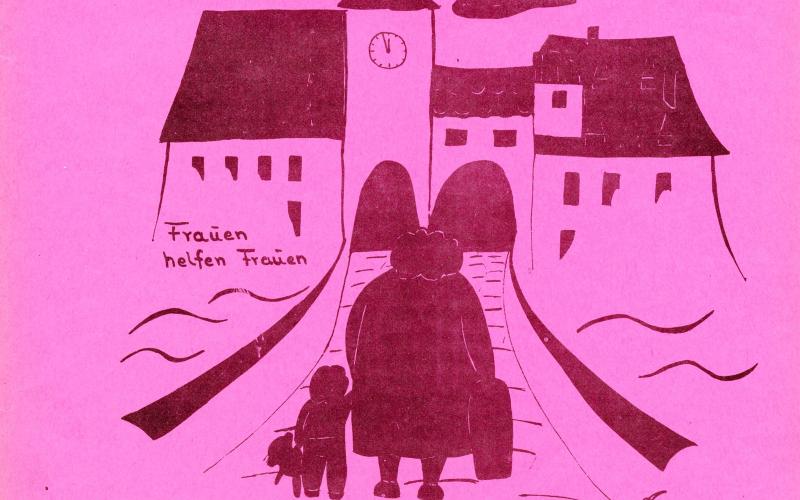

Bemerkenswert ist bereits die relativ zeitgleiche Gründung von Frauenhäusern in Europa. Ausgehend vom Women’s Aid in Chiswick, im Westen von London, das Erin Pizzey 1971 errichtete, gingen Feministinnen daran, Frauenhäuser in anderen Städten Westeuropas aufzubauen: 1974 in Edinburgh und Amsterdam, 1976 in Berlin und Rom, zwei Jahre später in Clichy (bei Paris), Wien und Stockholm, oder 1979 in Zürich.[3]

Diese Gründungen sind eine Folge von grenzüberschreitendem Austausch und Kontakt. Unbestritten ist dabei die Rolle Erin Pizzeys als Vorreiterin.[4] Historische Studien betonen die Vorbildwirkung ihres Women’s Aid sowie die Bedeutung ihres 1974 veröffentlichten Buches „Schrei leise“, das in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde.[5] Weniger bekannt sind allerdings die zahlreichen persönlichen Treffen, die oft als Auslöser für die Gründung von feministischen Initiativen gegen Gewalt wirkten. Erin Pizzey reiste Mitte der 1970er Jahre durch ganz Europa und stellte das von ihr gegründete Frauenhaus vor Feministinnen, aber auch in Radio- und Fernsehsendungen vor.[6] Die französische Feministin Annie Sugier hielt ihre Erinnerungen an die „Europatour“ von Erin Pizzey fest. Das persönliche Treffen mit ihr habe die Pariser Feministinnen dazu gebracht, „Erins Beispiel zu folgen“.[7] Unterschiedliche Aktivistinnen reisten nach Großbritannien, um sich vor Ort ein Bild davon zu machen, wie das Women’s Aid funktionierte. Eine Gruppe niederländischer Feministinnen unternahm diese Reise im Frühling 1974, nur wenige Monate, bevor sie dann das erste Frauenhaus in Amsterdam aufbauten.[8]

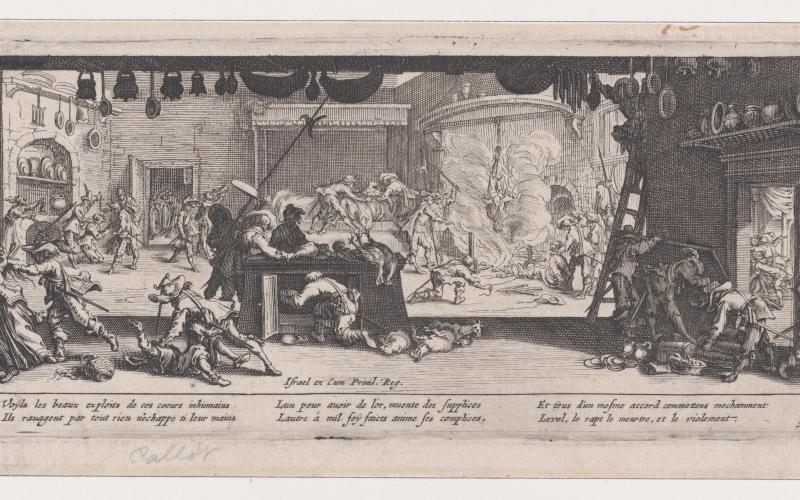

Darüber hinaus gab es Versuche, den Kampf gegen die Gewalt an Frauen auf einer transnationalen, europäischen Ebene zu führen. Zahlreiche feministische Treffen zeugen davon. Das bedeutendste war zweifelsohne das Internationale Tribunal über Verbrechen gegen Frauen. Im März 1976 trafen sich in Brüssel 2000 Frauen aus 46 Ländern, um Zeugnis über die unterschiedlichen Formen von Gewalt an Frauen und Kindern abzulegen. Angesprochen wurden nicht nur Vergewaltigung, eheliche Gewalt und Inzest, sondern auch der „Femizid“ – ein Begriff, den die amerikanische Soziologin und Feministin im Verlauf des Tribunals einführte.[9]

Zahlreiche andere Treffen sind dagegen weniger bekannt. Während der Pariser Aktionstage gegen Gewalt an Frauen (Journées de dénonciation des crimes contre les femmes) im Mai 1972, an denen auch einige internationale Gäste teilnahmen, kam die Idee auf, eine „europäische Demonstration“ auf die Beine zu stellen, die im Jahr 1973 zeitgleich in unterschiedlichen europäischen Städten stattfinden sollte.[10] Zwar wurde diese Idee letztlich nicht umgesetzt, die Vorbereitungstreffen, insbesondere mit Aktivistinnen aus der BRD, Belgien und der Niederlande, zeugen aber von dem transnationalen Bezugsrahmen, in den sich die Feministinnen der 1970er Jahre einschrieben.

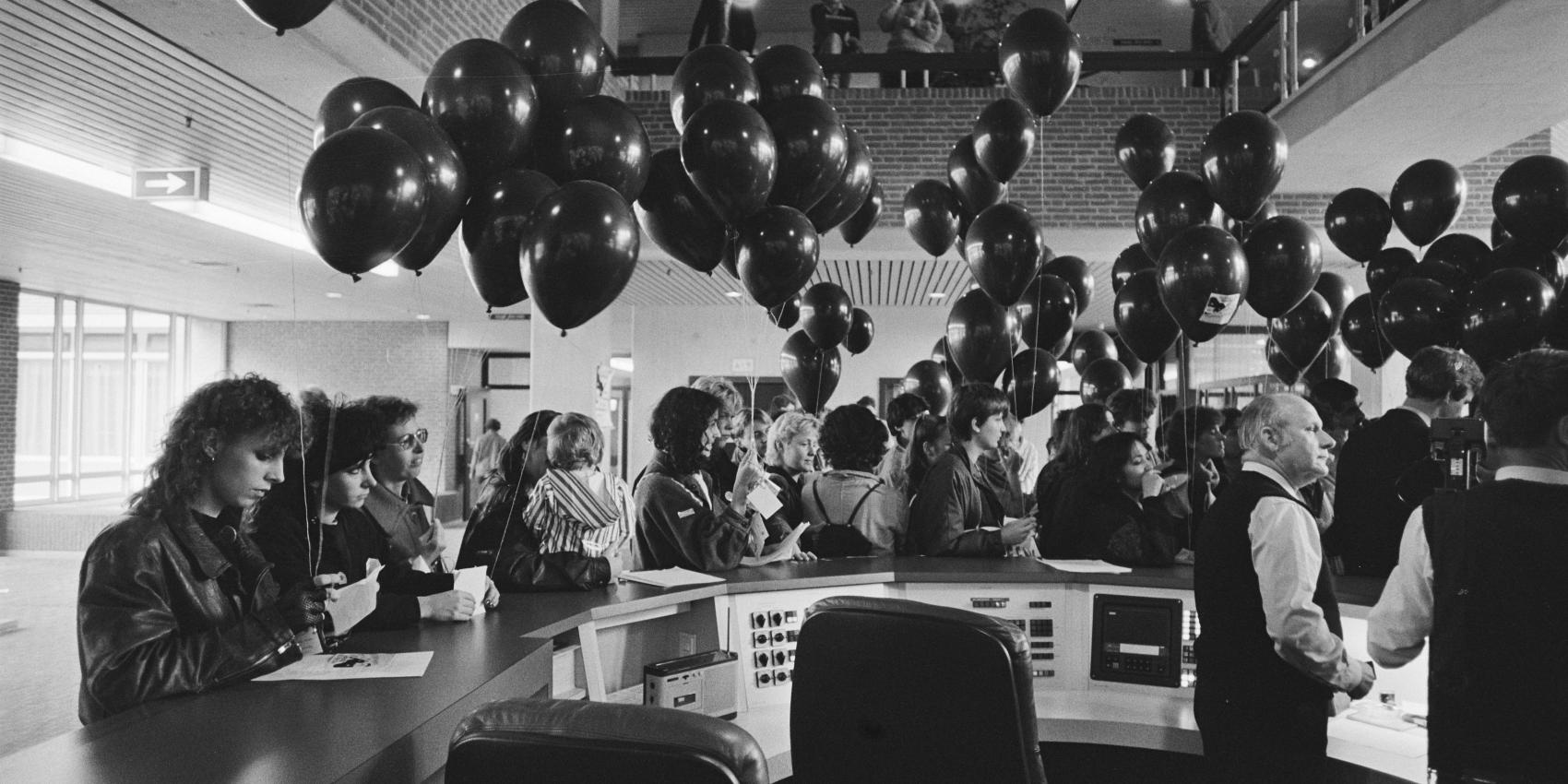

Weitere Treffen bekräftigten diese europäische Ausrichtung der Frauenhausbewegungen. 1978 trafen sich etwa Repräsentantinnen von 54 Frauenhäusern aus elf Ländern (aus Westeuropa, den USA und Neuseeland) zu einer internationalen Konferenz in Amsterdam.[11] Drei Jahre später, bei einem Treffen in Brüssel, wiederholten die anwesenden feministischen Aktivistinnen ihren Wunsch, unterschiedliche Aktionen in ganz Europa vorzubereiten, um die Öffentlichkeit für die Frage von Gewalt an Frauen zu sensibilisieren. Sie schlugen dabei vor, ein informelles Netzwerk von Frauenhäusern und feministischen Organisationen zu gründen, um „die Kontakte schneller und effizienter zu gestalten und unsere Solidarität zu stärken.“[12] Schließlich versuchten unterschiedliche Feministinnen, die Europawahlen zu benutzen, um dem Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt eine neue Sichtbarkeit zu geben und die europäische Öffentlichkeit für diese Formen von Gewalt zu sensibilisieren. 1979 war dies der Plan der Französin Gisèle Halimi und ihrer Organisation „Choisir“, fünf Jahre später nahm eine Gruppe von holländischen, belgischen und französischen Feministinnen diese Idee neuerlich auf.[13]

Die Geschichte der Frauenhausbewegungen und der Auseinandersetzung der „zweiten“ Frauenbewegung mit Gewalt ist mittlerweile gut dokumentiert. Die grenzüberschreitenden Kontakte, Netzwerke und Zirkulationen werden dabei jedoch oft nur am Rande erwähnt. Die hier genannten Beispiele zeigen allerdings, dass dem Kampf gegen die Gewalt an Frauen von Anfang an eine europäische Dimension innewohnte. Diese gilt es, in zukünftigen Forschungen noch stärker in den Fokus zu rücken.

[1] Europäisches Parlament, Pressemitteilung: „Parlament billigt erste EU-Regeln zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen“, 24.4.2024.

[2] Dieser Text entstand im Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes zur europäischen Geschichte des Kampfes gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Er stützt sich auf einen in Vorbereitung befindlichen Artikel: Peter Hallama, Les luttes contre les violences faites aux femmes – une histoire européenne?

[3] Fabrice Virgili, From the Right of Correction to the Fight to Eliminate Marital Violence, Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe, 12.3.2021.

[4] Siehe unter anderem Pauline Delage, Violences conjugales. Du combat féministe à la cause publique, Paris 2017, S. 50-51; Carol Hagemann-White, Die Frauenhausbewegung (1988), in: Ilse Lenz (Hg.), Die neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung, 2. aktualisierte Auflage, Wiesbaden 2010, S. 291-294.

[5] Erin Pizzey, Schrei leise. Mißhandlungen in der Familie, Stuttgart 1976 [1974].

[6] 1977 zum Beispiel im Schweizer Fernsehen, in der von Edith Salberg produzierten Sendung „Ouvertures“, 3.5.1977.

[7] Annie Sugier, Amour et violence (unveröffentlichtes Manuskript), Centre des archives du féminisme, Angers, f. Annie Sugier, 48 AF 56.

[8] Conny Roggeband / Mieke Verloo, Global Sisterhood and Political Change: the unhappy ‘Marriage’ of Women’s Movements and Nation States, in: Kees van Kersbergen / Robert H. Lieshout / Grahame Lock (Hg.), Expansion and Fragmentation. Internationalization, Political Change and the Transformation of the Nation State, Amsterdam 1999, S. 183.

[9] Margot Giacinti, Le Tribunal international des crimes contre les femmes (mars 1976). Un moment-clé dans la conceptualisation du féminicide?, in Cahiers du Genre, Nr. 73 (2022), S. 85-110.

[10] Centre d’Archives pour l’Histoire des Femmes (AVG – Carhif), Brüssel, f. Lily Boeykens, LB/0360-0361, 0362, 0369.

[11] Stichting „blijf van m’n lijf“, Bericht ohne Titel [The International Conference on Battered Women], 17.4.1978, AVG – Carhif, f. Federatie Vrowen tegen Mishandeling, Nr. 8.

[12] Brief der Federatie Vrouwen tegen Mishandeling ohne Adressat*in, Leuven, 17.1.1984, AVG – Carhif, f. Federatie Vrouwen tegen Mishandeling, no. 57.

[13] Brief von Gisèle Halimi (Choisir) an die Spitzenkandidat*innen für die Europawahlen, 5.6.1979, Centre des Archives du Féminisme, Angers, PAF 11 (Choisir la cause des femmes), Karton 153; Brief der Federatie Vrouwen tegen Mishandeling ohne Adressat*in, Leuven, 17.1.1984, AVG – Carhif, f. Federatie Vrouwen tegen Mishandeling, Nr. 57.

Zitation

Peter Hallama, Der Kampf gegen Gewalt an Frauen. Eine europäische Geschichte?, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/der-kampf-gegen-gewalt-frauen