An einem Oktobernachmittag erwürgte der 37-jährige Paul R. seine Ehefrau Helene R. in Berlin, nachdem diese ihm eröffnet hatte, dass sie ihn für einen anderen Mann verlassen werde. Danach schrieb er auf einen Zettel: „Was ich getan habe, geschah aus Liebe.“ Diese Gewalttat, die so auch heute geschehen hätte können, tatsächlich aber vor beinahe hundert Jahren begangen wurde, meldete die Vossische Zeitung am 5. Oktober 1927 unter der Schlagzeile „Ehetragödie in Berlin-Nordend“.[1] Heute würde die Tat als Femizid bezeichnet, als Tötung einer Frau des Geschlechts wegen also. Es gibt keine einheitliche Definition von Femiziden, vielmehr koexistieren mehrere Begriffsverständnisse, die entweder eng definieren als Tötungen durch (ehemalige) Partner oder weit als alle Frauentötungen.[2] In diesem Beitrag gehe ich der Frage nach, wie sich tödliche Gewalt in Intimbeziehungen historisieren lässt, die anders als etwa einzelne Sexualmorde unter dem spektakulären Phänomen des ‚Lustmords‘ im 20. Jahrhundert in Deutschland bisher nicht systematisch historisch untersucht wurde.

Der Begriff „Femizid“ wurde erstmals 1976 von der Soziologin Diana Russell auf dem Internationalen Tribunal über Gewalt gegen Frauen in Brüssel als Forderung eingebracht, Tötungen von Frauen zu politisieren.[3] Später erweiterte die mexikanische Anthropologin Marcela Lagarde ihn zu „feminicidio“, um die staatliche Duldung und Straffreiheit im Kontext der seriellen Frauenmorde in Ciudad Juárez hervorzuheben.[4] Inspiriert von der Ni-Una-Menos-Bewegung („Nicht eine weniger“) in Argentinien wurden Femizide ab 2015 auch in Europa und Deutschland zunächst von migrantischen Feministinnen stärker politisiert.[5] Zugleich protestierten Frauen in der Türkei seit 2010 gegen Frauenmorde.[6] Bereits vor diesen Interventionen wurde tödliche Gewalt im Familienumfeld gesellschaftlich, medial und juristisch thematisiert – wenn auch unter anderen Begriffen. So finden sich in den Zeitungen und Strafprozessakten des vergangenen Jahrhunderts zahlreiche Belege für Gewalttaten, die sich heute als Femizid bezeichnen ließen und damals (wie teils bis heute) als ‚Eifersuchtsdrama‘ und ‚Familientragödie‘ benannt wurden.

Die Nachricht aus der Vossischen Zeitung verweist auf strukturelle Muster und Kontinuitäten von tödlicher Partnerschaftsgewalt. Sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass Männer Frauen häufig aufgrund von Macht- und Besitzansprüchen und Kontrollverlust töten, etwa, wenn diese sich trennen wollen.[7] Um diese strukturelle Dimension zu fassen, plädiert die Juristin Jara Streuer dafür, Femizide als Frauentötungen zu verstehen, „die sich in ein Muster misogyner Gewalt einfügen, d.h. die Übertretungen sexistischer sozialer Normen sanktionieren.“[8] Demnach werden cis und trans Frauen nicht getötet, weil sie Frauen sind, sondern weil sie die geschlechtsbezogenen Regeln innerhalb eines patriarchalen Machtsystems überschreiten.

Wie aber hat sich tödliche Gewalt im Geschlechterverhältnis und deren gesellschaftliche und rechtliche Deutung im vergangenen Jahrhundert gewandelt? Trotz der Breite und Tiefe gegenwärtiger Debatten über Femizide wissen wir erstaunlich wenig über die lange Geschichte tödlicher Gewalt in Intimbeziehungen in Deutschland im 20. Jahrhundert. Zwar hat geschlechtsbezogene und sexuelle Gewalt in der Zeitgeschichte zunehmend Aufmerksamkeit erlangt,[9] doch tödliche Gewalt in Intimbeziehungen wurde bisher nicht systematisch in langer Perspektive erforscht.[10] Dabei verspricht die Historisierung von tödlicher Partnerschaftsgewalt neue Einblicke in die spezifischen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen intime Beziehungen mit Femizid enden können.

Methodisch bietet die Geschlechter- und Emotionsgeschichte vielversprechende Ansätze, um Machtdynamiken in Geschlechterbeziehungen und emotionale Zuschreibungen für tödliche Gewalt in Intimbeziehungen historisch zu untersuchen. So ließe sich fragen, inwiefern sich politische Umbrüche, etwa nach 1918, 1945 und 1989, in denen sich auch die Geschlechterverhältnisse neu ordneten, auf tödliche Gewalt in Intimbeziehungen auswirkten. Gerade in solchen Umbruchsphasen wurde hegemoniale Männlichkeit in Frage gestellt und Frauen erhielten mehr Handlungsmacht. Diese neu gewonnene Autonomie wurde jedoch in der Nachkriegsgesellschaft durch ein wiedererstarktes Ideal traditioneller Männlichkeit erneut zurückgedrängt, durch das patriarchale Geschlechterverhältnisse wiederhergestellt wurden. Die Frage, welche Rolle gedemütigte Männlichkeitsentwürfe für tödliche Partnerschaftsgewalt und deren gesellschaftliche und juristische Bewertung spielen, lässt sich so historisch aufgreifen.

Welche Perspektiven emotionshistorische Zugänge auf geschlechtsbezogene tödliche Gewalt eröffnen können, verdeutlicht der Artikel in der Vossischen Zeitung: Nicht nur der Täter selbst rahmte seine Gewalttat emotional, indem er sie mit „Liebe“ begründete. Auch die Berichterstattung reproduzierte und verstärkte diese Deutung mit dem Hinweis, die Ehe sei „nicht glücklich“ gewesen und der Täter „dürfte berechtigten Grund zur Eifersucht gehabt haben.“ Solche Zuschreibungen verschieben die Verantwortung: Die Tat erscheint als Ergebnis überwältigender Affekte, nicht als Ausdruck struktureller Machtverhältnisse. Zudem übernahm die Redaktion die Täterperspektive mitsamt Schuldumkehr auf die getötete Frau, deren Verhalten als provozierend interpretiert wurde. Damit trugen emotionale Rahmungen zur Verharmlosung von tödlicher Partnerschaftsgewalt und ihrer Entpolitisierung bei, indem sie die Tat zur persönlichen „Ehetragödie“ individualisierten, die zwar bedauerlich, aber unausweichlich erschien. Hinter diesen Gefühlen, so die Historikerin Ute Frevert, verbarg sich häufig die gekränkte Ehre eines Mannes. Ehre, so Frevert, prägte bis ins 20. Jahrhundert das europäische Strafrecht, in dem sich Emotionen wie Eifersucht, Zorn und Verzweiflung häufig strafmildernd auswirkten.[11] Währenddessen wurde geschlechtsbezogene tödliche Gewalt unter dem Schlagwort ‚Ehrenmord‘ auf muslimische Migrant*innen verlagert, was wiederum die Normalisierung von tödlicher Partnerschaftsgewalt ermöglichte.[12]

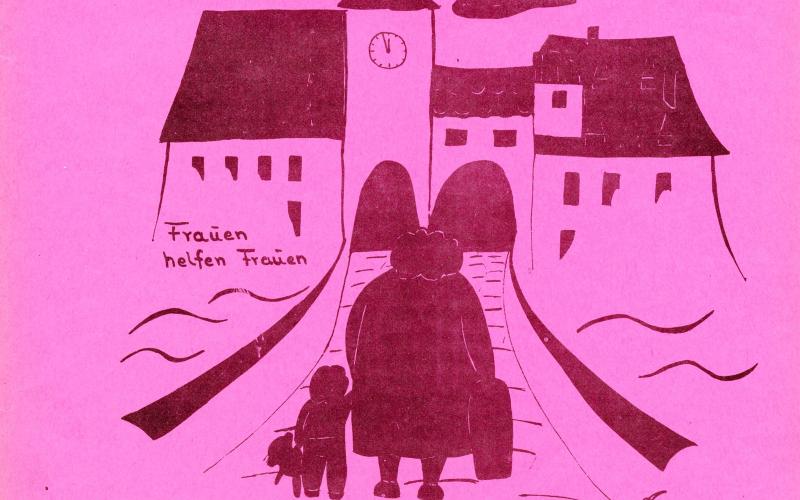

Diese Überlegungen haben forschungspraktische und –ethische Konsequenzen. Historische Untersuchungen müssen quellenkritisch reflektieren, welches Wissen Archivquellen über tödliche Gewalt in Intimbeziehungen produzieren und welche Perspektiven im Archiv marginalisiert sind: Strafprozessakten spiegeln überwiegend die von den Tätern konstruierte Perspektive wider, während die getöteten Frauen keine Stimme mehr haben. Einblicke in den Alltag intimer Gewaltpraktiken und die Perspektive der von Gewalt Betroffenen erlauben etwa Quellen aus feministischen Bewegungsarchiven, in denen die Geschichte der Politisierung von geschlechtsbezogener Gewalt dokumentiert ist. Darüber hinaus stellt sich bei der Analyse von Fallakten in Gerichtsquellen die Frage, wie sich vermeiden lässt, dass geschlechtsbezogene tödliche Gewalttaten als Einzelfälle dargestellt werden. Die Nachricht aus der Vossischen Zeitung fügt sich in eine Vielzahl vergleichbarer Nachrichten ein und taugt als individuelle Fallstudie bedingt dazu, strukturelle Dimensionen von tödlicher Partnerschaftsgewalt sichtbar zu machen. Auch der Erfassung langfristiger Entwicklungen geschlechtsbezogener Gewalt sind Grenzen gesetzt: Das Bundeskriminalamt erhebt erst seit 2015 systematisch Daten zu tödlicher Partnerschaftsgewalt, frühere Statistiken differenzieren nicht nach Beziehungskonstellation. Hinzu kommt, dass geschlechtsbezogene Gewalt historisch von Schweigen markiert und von Normalisierung geprägt war.

Das bruchstückhafte Archiv lässt sich jedoch analytisch fruchtbar machen, um freizulegen, unter welchen historischen Umständen tödliche Gewalt in Intimbeziehungen sichtbar wurde und welche Praktiken sowie Geschlechter- und Gefühlsordnungen diese Sichtbarkeit hervorbrachten. Femizide zu historisieren bedeutet somit, tödliche Gewalt in Intimbeziehungen auf Kontinuitäten und Brüche hin zu untersuchen und ihre spezifischen strukturellen Bedingungen sichtbar zu machen. Zugleich gilt es, die Wissensproduktion über geschlechtsbezogene Gewalttaten zu analysieren, insbesondere die historische Konstruktion des „Einzelfalls“. Damit erweitert die Historisierung tödlicher Partnerschaftsgewalt gegenwärtige Debatten über Femizide um eine historische Tiefendimension und verspricht neue Einblicke in den Wandel von Geschlechterverhältnissen, Emotionen und Gewalt im 20. Jahrhundert.

[1] Ehetragödie in Berlin-Nordend, in: Vossische Zeitung, 5.10.1927.

[2] Vgl. Streuer, Jara: Worüber wir sprechen, wenn wir über Femizide sprechen. Eine Annäherung, in: Bartsch, Tillmann u.a. (Hg.): Gender & Crime 2022, S. 145–152, S. 147f.

[3] Vgl. Russell, Diana E. H.; van Ven, Nicole de: Crimes Against Women. Proceedings of the International Tribunal, 1976, S. 104f.

[4] Lagarde, Marcela: Del femicidio al feminicidio, in: Desde el jardin de Freud 6, 2006, S. 216–225 Während femicidio in Abgrenzung von homicidio im Spanischen allgemein Tötungsdelikte an Frauen bedeute, bezeichne feminicidio die Gesamtheit der Verbrechen gegen Frauen, so Lagarde.

[5] Vgl. zur Begriffsgeschichte Maier, Sabine; Lutz, Paulina; Greven, Nora Labarta; Rebmann, Florian: Wie tödlich ist das Geschlechterverhältnis?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 73/14, 2023, S. 9–15.

[6] Vgl. Kimmerle, Elisabeth: Mehr als Beziehungsdrama. Frauenmorde in Deutschland und der Türkei, in: taz, 8.3.2018.

[7] Vgl. etwa Hagemann-White, Carol: Gewalt im Geschlechterverhältnis als Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung und Theoriebildung. Rückblick, gegenwärtiger Stand, Ausblick, in: Dackweiler, Regina, Schäfer, Reinhild (Hg.): Gewalt-Verhältnisse. Feministische Perspektiven auf Geschlecht und Gewalt, Frankfurt, New York 2002, S. 29–52; Monckton Smith, Jane: Intimate Partner Femicide. Using Foucauldian Analysis to Track an Eight Stage Progression to Homicide, in: Violence Against Women 26/11, 2020, S. 1267–1285.

[8] Streuer, Jara: Worüber wir sprechen, wenn wir über Femizide sprechen, 2022, S. 150.

[9] Vgl. jüngst etwa Davies, H. Catherine: Rechtsstaat und Patriarchat. Eine Geschichte sexueller Gewalt in der Bundesrepublik 1973 bis 1997, Hamburg, 2025; Freeland, Jane: Feminist Transformations and Domestic Violence in Divided Berlin. 1968-2002, Oxford, 2022.

[10] Derzeit entstehen zwei vielversprechende Forschungsprojekte, die Femizide breit angelegt untersuchen: Am Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa arbeitet Maren Röger an einem Überblickswerk zu Gewalt gegen Frauen und Femiziden in Europa seit 1900. An der LMU München forscht eine interdisziplinäre CAS Research Group zu Femiziden in der Vormoderne.

[11] Vgl. Frevert, Ute: Honour and / or/ as Passion. Historical trajectories of legal defenses, in: Rechtsgeschichte 22, 2014, S. 245–255, S. 249f.

[12] Vgl. hierzu Foljanty, Lena; Lembke, Ulrike: Die Konstruktion des Anderen in der "Ehrenmord"-Rechtsprechung, in: Kritische Justiz 47/3, 2014, S. 298–315; Lembke, Ulrike: Femi(ni)zide intersektional? Wie tödliche geschlechtsbezogene Gewalt in juristischen und rechtspolitischen Diskursen ignoriert, verharmlost und rassifiziert wird, in: Auer, Katja von u.a. (Hg.): Intersektionalität und Gewalt. Verwundbarkeiten von marginalisierten Personen und Gruppen sichtbar machen, Münster 2023, S. 131–147.

Zitation

Elisabeth Kimmerle, Femizide aus historischer Perspektive. Wie lässt sich tödliche Gewalt in Intimbeziehungen historisch fassen und erforschen? Ein Werkstattbericht, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/femizide-aus-historischer-perspektive