Dreißig Jahre nach der deutschen Vereinigung werden vor allem Stimmen lauter, die einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Geschichtsschreibung fordern: Erfahrungen und Perspektiven von People of Color, Jüdinnen und Juden sowie Geflüchteten sollten stärker in die Betrachtung der „Wiedervereinigung“ und der anschließenden Transformationsprozesse einbezogen werden. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der 2020 erschienene Herausgeber*innenband Erinnern stören von Lydia Lierke und Massimo Perinelli.[1]

Ein Blick auf Quellen der Umbruchszeit zu Beginn der neunziger Jahre verdeutlicht: Diese Erfahrungen wurden durchaus zeitgenössisch festgehalten – in Filmen, sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, Fotografien und Interviews. Vor allem dokumentarische Filme wurden von aktivistischen und subkulturell links geprägten Milieus produziert, verblieben aber lange in internen Rezeptionsschleifen, ohne Eingang in größere gesellschaftliche Debatten zu finden. Dabei stellten sie durch die Perspektive auf die Betroffenen Zusammenhänge zwischen alltäglicher Diskriminierung und der Gewalt seitens extrem Rechter[2] her: Hervorzuheben ist etwa die Dokumentation Truth lies in Rostock aus dem Jahr 1992.[3] In ihr wird am rassistischen Pogrom von Rostock Lichtenhagen die rassistische Grundstimmung ebenso wie staatliches Versagen multiperspektivisch herausgearbeitet. Die Dokumentation ist dabei auch eine der wenigen Produktionen, in denen nicht nur Vertreter*innen der angegriffenen Vietnames*innen, sondern auch einige der Geflüchteten, die gezwungen waren, vor der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber zu kampieren, zu Wort kommen. Im gleichen Jahr entstand auch die Dokumentation Viele habe ich erkannt, an der, neben Helmut Dietrich und Lars Maibaum, auch Julia Oelkers mitgearbeitet hat.[4] In ihr berichtet Manuell Alexandre Nhacutou, der 1983 aus Mosambik nach Ostdeutschland kam, von seiner Wahrnehmung des Pogroms in Hoyerswerda, und gibt damit eine ganz andere Perspektive und damit auch andere Erkenntnispotentiale auf rechte Gewalt wider. Rassismus, der eben nicht ausschließlich von rechtsextremen „Rändern“ aus zur Gewalt kulminieren kann, wird hier eindrücklich aus der Betroffenenperspektive geschildert.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen entstanden diese Filme jenseits staatlicher Filmförderungsstrukturen, liefen auf kleineren Filmfestivals und im Rahmen rassismuskritischer Filmreihen. Eine größere Öffentlichkeit haben sie bisher nicht erreicht.

Erst in den letzten zehn Jahren hat eine, sich nun beschleunigende Diskursverschiebung stattgefunden: vermehrt dringen vormals eher randständige Perspektiven in die Publikationen größerer Verlage und in die Feuilletons auflagenstarker Zeitungen: Manja Präkels, die für ihre Autobiografie Als ich mit Hitler Schnappskirschen aß[5], den Jugendliteraturpreis erhielt und die Filmschaffende Julia Oelkers, deren Webdokumentation Eigensinn im Bruderland mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet wurde, sind nur zwei Beispiele für diese Veränderungen. Dabei hat Präkels bereits vor zehn Jahren Eindrücke aus ihrer durch rechte Gewalt geprägten Jugend publiziert – damals noch im linken Rotbuch-Verlag – und Oelkers sogar vor dreißig Jahren Erfahrungen von Migrant*innen filmisch dokumentiert. Jedoch wurde dieses kontinuierliche Engagement erst in den letzten drei Jahren auch in den Feuilletons und von größeren kulturpolitischen Institutionen gewürdigt. In Christian Bangels Begriff der „Baseballschlägerjahre“, den er 2019 mit einem Artikel in der ZEIT prägte, und der bereits zu einem stehenden Begriff für den Perspektivwechsel auf die Umbruchjahre in Ostdeutschland avancierte, kulminierte diese Diskursverschiebung zu einem vorläufigen Höhepunkt.

Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht, die verstärkt darauf dringt, das Augenmerk auf Rassismus, politischen Nationalismus und Rechtsextremismus zu legen, gilt es, diese Diskursverschiebungen ebenso nachzuzeichnen wie zeitgenössische Quellen in ihrer Entstehung und Rezeption zu historisieren. Exemplarisch soll hier der Dokumentarfilm Stau – Jetzt geht’s los von Thomas Heise (Deutschland 1992) als eine Schlüsselquelle besprochen werden, die verständlich machen kann, welche Perspektiven und Fragen Anfang der neunziger Jahre in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema Rechtsextremismus im Vordergrund standen.

Täterfixierung – Extreme Rechte im Fokus

Der Film Stau – Jetzt geht’s los reiht sich in die filmische Auseinandersetzung mit extremen Rechten in Ost- und Westdeutschland ein: Roland Steiners Produktion Unsere Kinder, die bereits am Ende der DDR entstehen konnte[6], Andreas Voigts Langzeittrilogie über Leipzig in der Umbruchzeit der Neunziger[7] und Winfried Bonengels Beruf Neonazi aus dem Jahr 1993[8] sind nur einige bekannte Beispiele. Die filmischen Dokumentationen geben dreißig Jahre später nicht nur einen zeitgenössischen Einblick in das Denken rechter – meist jugendlicher – Gewalttäter*innen, sondern zeigen, wie rechtsextreme Lebenswelten aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft heraus dargestellt und gedeutet wurden.

Thomas Heises Dokumentation Stau – Jetzt geht’s los sticht dabei durch den absoluten Fokus auf rechtsextreme Jugendliche hervor. Er ist Teil einer Trilogie, in der der Regisseur fünfzehn Jahre lang den Umbruch in der ostdeutschen Stadt Halle an der Saale aus dieser spezifischen Perspektive begleitete. Bereits in der fünfzehnten Minute von Stau hält einer der Protagonisten eine Waffe in die Kamera, die er als P38 zu erkennen gibt: „Ist mein Begrüßungsgeld gewesen.“

Heises Dokumentation arbeitet in der Tradition des Neorealismus ohne Off-Kommentierung. Nichtsdestotrotz kommentiert und wertet sie mittels spezifischer Inszenierung. Zahlreiche Kontextualisierungen, in die das Agieren seiner jungen rechten Akteure eingebettet waren, unterlässt Heise: Halle-Neustadt, eines jener in den sechziger Jahren errichteten Plattenbauviertel, bildete den Referenzraum, von dem aus der Regisseur auf die rechtsextremen Jugendlichen blickte. Dass die Stadt eine Hochburg organisierter Rechtsextremer Anfang der neunziger Jahre war, und dass sich Angriffe auf People of Color und nichtrechte Jugendliche schon Ende der achtziger Jahre im Bezirk Halle ereigneten, erwähnte Heise nicht.[9] Das ist umso bemerkenswerter, als dass die Filmförderung durch den damaligen Ausländerbeauftragten in Sachsen-Anhalt erfolgte.

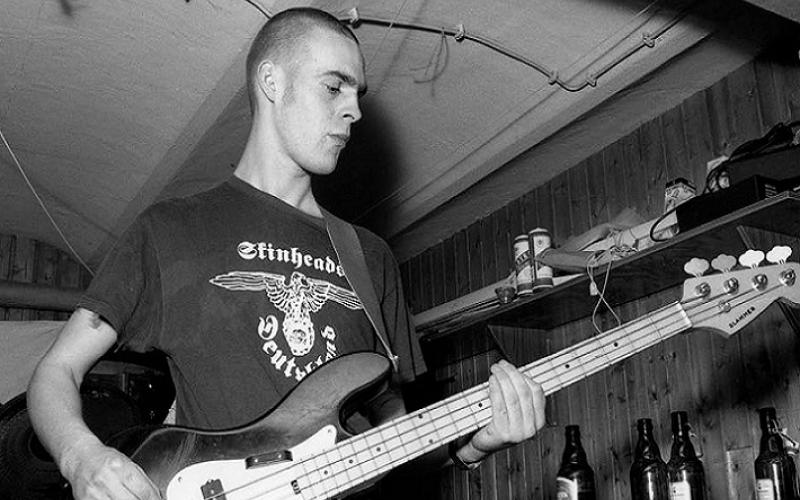

Im Film begegnet Heise seinen – im rechtsextremen Milieu organisierten – Gesprächspartner*innen mit viel Empathie. Heises eigener Anspruch als Regisseur bestand darin, wie er in Interviews verdeutlichte, Menschen auf Augenhöhe kennenzulernen und nicht, sie zu verändern. Ähnlich eines Sozialarbeiters besucht er sie zu Hause beim Kuchen backen und begleitet sie, wie sie in rechter Montur – den Hitlergruß zeigend – die Gedenkstätte Buchenwald betreten. Er filmt sie während der Arbeit, bei der sie scheinbar ohne Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung T-Shirts mit rechten Parolen tragen.[10] Die Interviewsequenzen sind dabei stets gerahmt von filmischen Einstellungen grauer Plattenbauten, Industriebrachen und Abbruchhalden, und geben den Zuschauer*innen einen spezifischen Deutungsrahmen ostdeutscher Verhältnisse an die Hand.

Die Ängste der Opfer, ihre Traumatisierungen und ihre Schilderungen der Hallenser Zustände schienen dagegen keiner notwendigen Perspektivverschiebung wert: Angriffe auf ‚Nichtdeutsche‘, von denen die Tageszeitungen berichteten, ließ Heise einen der rechten Jugendlichen selbst vorlesen. So auch einen Angriff in Erfurt 1992, als ein Brandsatz unter das Auto eines vermeintlichen Vietnamesen gelegt wurde: „Der Mann“, so trägt der junge Neo-Nazi empathielos vor, „blieb unverletzt, aber sein Auto ging sofort in Flammen auf“.

Heises Anspruch bestand darin, rechte Gewalt und ihre Protagonist*innen – auch im soziologischen Sinne – biographisch zu verstehen. Dabei jedoch verengte sich Heises Interesse auf ganz bestimmte Annahme über jugendliche Radikalisierungsprozesse: Mehr als für die von seinen Interviewpartnern begangenen Angriffe interessierte sich Heise für deren Liebesleben. In nahezu jedem Interview fragt er nach einer „Freundin“ und deren Aussehen. Für Frauen als Mitstreiterinnen, als „Kameradinnen“, scheint er sich hingegen ebenso wenig zu interessieren wie für intergenerationale Tradierungen von Rassismus und Antisemitismus.[11] Heise, der jahrzehntelang Mitgliedern der rechtsextremen Szene in Ostdeutschland so nah kam, wie kaum ein anderer außenstehender Beobachter, deutete noch 2018 sein eigenes Material wie folgt:

„Die haben ihre Eltern scheitern sehen. Die kommen alle aus geschiedenen Elternhäusern, bis auf den einen mit den fünf Geschwistern. Da sind überall Ehen kaputt gegangen. Die wohnen alle bei der Mutter; und spielen alle den Vater auf einmal. Es ist nicht nur Ideologie.“[12]

Die kausale Verknüpfung rechter Täterschaft mit einem vaterlosen Aufwachsen war ein wiederkehrendes Deutungsmuster in Filmen über rechte Täter zu Beginn der Neunziger, das auch in späteren Jahren – insbesondere in Spielfilmen häufig reproduziert wurde. Alleinerziehenden – insbesondere Frauen – wurde damit eine Verantwortung für die Radikalisierungsprozesse ihrer Kinder zugewiesen. Währenddessen blieben Fragen nach intergenerationeller Tradierung extrem rechter Ideologiefragmente meist aus.

Deprivation ohne Abstieg – Die Konstruktion der ‚Wendeverlierer‘

Noch zehn Jahre nach dem letzten Film der Trilogie sprach Heise von einer verpassten Chance, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.[13] Auch die Radikalisierung der NSU-Mitglieder, die sich zeitgleich – und in einem ähnlichen Alter wie seine hallenser Protagonist*innen – am äußersten rechten, gewaltbereiten Rand sozialisierten, führte Heise mit dem Vorwurf, „im Lauf der neunziger Jahre hat mit denen keiner mehr geredet“[14] auf gesellschaftliche Exklusionsmechanismen zurück und verfilmte damit jene Deprivationsthese, die auch von Sozialwissenschaftler*innen in dieser Zeit hervorgehoben wurde.[15] Dabei reproduzierte er eine Annahme, die sich anhand seiner eigenen Person bereits als kontrafaktisch erweist. Mit rechtsextremen Jugendlichen wurde Anfang der neunziger Jahre sehr viel gesprochen; Heise selbst sprach über fünfzehn Jahre hinweg mit ihnen. Er ließ ihnen in vielen Passagen Raum, ihr Weltbild zu erklären. Damit steht der Regisseur Thomas Heise exemplarisch für einen gesellschaftlichen Diskurs, in dem rechte Gewalttäter im Fokus standen. Allein zwischen 1990 und 1992 entstanden achtzig Publikationen zur Frage nach den Ursachen des Rechtsextremismus. Gewalttäter wurden sozialwissenschaftlich und journalistisch befragt, analysiert und medial dargestellt. Das Wissen um politische Strukturen der organisierten extremen Rechten und biographische Ursachen für individuelle Radikalisierungsprozesse war bereits Anfang der neunziger Jahre sehr umfangreich. Trotz und wegen ihrer Radikalisierung galt ihnen die Aufmerksamkeit: sei es durch die Förderung sozialpädagogischer Angebote, wissenschaftlicher Untersuchungen oder medialer Berichterstattung.

Heises Trilogie ist aus historischer Sicht eine Fundgrube zum Verständnis der „Baseballschlägerjahre“ und der postsozialistischen Transformation. Nicht jedoch der Blick auf die extrem rechten Protagonist*innen, sondern auf die Konstellation von Regisseur und Gesprächspartner*innen, verdeutlicht die zeitgenössischen Deutungen der extremen Rechten und damit ein gesellschaftliches Kräfteverhältnis, in dem sich diese organisieren konnten. Die drei Dokumentationen Heises, in denen Stau – jetzt geht’s los den Beginn darstellt, bilden zusammen ein spezifisches Zeitzeugnis, das sich aus verschiedenen Perspektiven interpretieren und deuten lässt; und dabei mehr ist als eine Dokumentation über extreme Rechte.

Mit der Nahaufnahme und Langzeitdokumentation der Familie Gleffe, die Heise letztlich über fünfzehn Jahre hinweg begleitete, hielt er die zwischenmenschliche Kälte eines Milieus fest, das er letztlich mitkonstruiert: Das Ehepaar Gleffe und ihre sechs Kinder sind keine klassischen Wendeverlierer*innen, die durch den Verlust des Arbeitsplatzes den sozialen und materiellen Halt verlieren. Vor allem das Leben des Vaters Heinz scheint eine Tristesse zu umgeben, die schon viele Jahre vor dem politischen Umbruch einsetzt und nach 1989/90 anhält. Er ist von den Verhältnissen enttäuscht, unabhängig von der konkreten politischen Konstellation.

Heise zeichnet in dieser scheinbaren Nebenfigur das Psychogramm eines Mannes, der als Elternteil versagt und seinen Söhnen gleichgültig gegenübersitzt als wären sie Fremde. Heinz Gleffe selbst äußert keine rechten Einstellungen. Im Dialog mit seinem fast zwanzigjährigen Sohn – dem mehrfach vorbestraften Ronny Gleffe – entgegnet er im Film 1992: „wenn die Rechten die Zukunft bestimmen ist es traurig.“ Er holt weiter aus, formuliert postsozialistische Ideologiefragmente, die ein Halbwissen über globale Ausbeutungsverhältnisse aufscheinen lassen, wie sie in der DDR offiziell vermittelt wurden: „Die sogenannten zivilisierten Länder haben schon immer verstanden, bei den Schwarzen den Reichtum rauszuholen.“ Dann schweigt der vierzigjährige Vater Gleffe wieder. Über innerfamiliäre körperliche Gewalt wird im Film nicht berichtet; auch nicht von verbaler. Zumindest vor der Kamera ist keine demütigende Aussage vernehmbar. Heise fängt vielmehr Gleichgültigkeit und Gefühlskälte ein, die sich nicht in direkter Gewalt artikuliert. Seine Kinder sind ihm schlicht egal, sie sollen ihn in Ruhe lassen. Die extrem rechten Einstellungen seines Sohnes rufen kein Engagement des Vaters hervor.

Heise skizziert das Bild einer Familie, die trotz äußerer sozialer Stabilität – die Eltern sind nicht geschieden, nicht arbeitslos –, lieblos und bindungsunfähig erscheint. Er interpretiert sie – durch seine Auswahl der Interviewpassagen und seine Schnitttechnik – als Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse.

Migrant*innen und People of Color werden im Film im Weltbild der extremen Rechten beschrieben – „Die Rumänen oder die Zigeuner sind halt dafür berüchtigt, dass se stehlen“[16] – und kommen, wenn überhaupt, in sprachlos, stereotypen Einblendungen vor: als Kellner eines Imbisses, in dem einer der rechten Jugendlichen sein Essen verzehrt; unter nächtlichen Straßenbeleuchtungen stehend, während noch eben von dealenden, gewalttägigen ‚Ausländern‘ gesprochen wurde. Heise reproduzierte damit gängige rassistische Stereotype. Zwar akzeptiert er die Aussagen seiner rechtsextremen Filmpartner*innen nicht an allen Stellen kommentarlos, fragt hin und wieder nach, ob sie denn überhaupt „Ausländer kennen würden“. Auch weist er sie auf rechte Gewalttaten hin, die er selbst nicht als Notwehr interpretiert. Dennoch bringt er ihnen eine verständnisvolle Zuwendung entgegen, die einige gesellschaftliche Diskussionen zum Umgang mit extrem Rechten auslösten.

Bereits während der Uraufführung am 3. Oktober 1992 in Halle an der Saale kam es zum Eklat. Der Regisseur hatte für den Tag auch seine rechtsextremen, jugendlichen Interviewpartner in das Künstlerhaus 188 eingeladen. Das ließen junge Linke nicht auf sich sitzen und artikulierten außerhalb des Hauses Protest, die die Gewalt der Rechtsextremen im Kinosaal eskalieren ließ: sie zertrümmerten nahezu den ganzen Kinosaal. Heise ließ diesen Gewaltakt durch seinen Kameramann filmen[17] und bezeugte damit jene körperliche Brutalität, die in seiner Dokumentation selbst kaum sichtbar war, ganz unmittelbar. Nach dem Gewaltrausch fällt der Blick auf eine sprachlose Gruppe mit entgeisterten Gesichtszügen, die zusammengedrängt am Rande zuschaut; bis eine Frau – wohl Künstlerin im Haus – auf Heise zugeht und entrüstet fragt: „finden Sie Ihre Kamera so toll?“[18]

Aus zeitgenössischer Sicht junger Linker, die sowohl an diesem Abend des 3. Oktober 1992 in Halle an der Saale, aber später auch an anderen Orten wie Berlin, ihre Kritik an der Dokumentation verdeutlichten, bot Heise den jungen Rechtsextremen eine Bühne, die verhalf, deren Ideologie zu verbreiten und sie ikonenhaft ins Bild zu setzen. In einem maschinengeschriebenen Flugblatt riefen daher im November 1992 „Berliner AntifaschistInnen“ zum Boykott des Films auf, der am Berliner Ensemble gezeigt werden sollte.[19] Die Kritik seitens linker, antifaschistischer und antirassistischer Aktivist*innen entzündete sich auch daran, dass in breiteren gesellschaftlichen Kreisen – beispielsweise in den Feuilletons – kein Zusammenhang zwischen Darstellung der extremen Rechten und deren Opfern hergestellt wurde. So erstachen am 21. November 1992 in Berlin Rechtsextreme den Hausbesetzer Silvio Meier; nur zwei Tage später starben bei dem rassistischen Brandanschlag auf das Haus der Familie Arslan in Mölln Bahide Arslan und die beiden Mädchen Ayşe Yilmaz und Yeliz Arslan.

Vor dem „Alltagsrassismus“ – Vom fehlenden Bewusstsein alltäglicher Diskriminierung

Mit dem Fokus auf Täter und innerfamiliäre Sozialisationsbedingungen wird Heise seinem eigenen Anspruch, die gewaltförmige Radikalisierung zu verstehen, nicht gerecht. Die alltäglichen rechten Gewaltexzesse Anfang der neunziger Jahre können nur in einem gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang interpretiert werden. Dessen essentieller Bestandteil war – mit Blick auf zahlreiche andere zeitgenössische Quellen – ein Alltagsrassismus, der sich weder als Begriff noch im Bewusstsein breiterer Gesellschaftskreise – für die Birgit Rommelspacher später die Bezeichnung „weiße Dominanzgesellschaft“ prägte – etabliert hatte. Entsprechend war ein Verständnis für alltäglichen, strukturellen und institutionalisierten Rassismus, in dem die rechte (Jugend-)Gewalt nur der sichtbarste – aber für die Betroffenen massivste – Ausdruck war, kaum vorhanden. Anfang der neunziger Jahre richteten sich zahlreiche gesellschaftliche und politische Anstrengungen auf die jugendlichen Gewalttäter selbst. Gepaart war dies in Ostdeutschland mit der Diskreditierung linker Akteure, die in jener Zeit auf die rechte Gewalt aufmerksam machten, jedoch mit dem alten SED-Regime assoziiert wurden. So berichtete das Neue Deutschland bereits 1990 von Rechtsextremen in Halle an der Saale. Im Jahr 1991 wurde rechtsextremen Jugendlichen dort sogar ein eigenes – zuvor besetztes Haus – zugebilligt. In diesem fand die Polizei später schwere Waffen. Auch die Stelle einer Sozialarbeiterin, die mit den rechten Gewalttätern arbeiten sollte, wurde finanziert. In einem Interview mit Karl-Heinz Heinemann äußerte diese ebenfalls 1991 „Verständnis dafür, wenn die Jugendlichen sagen, für die Asylanten, da gibt es Leute, die sich kümmern, da gibt Gesetze, daß sie Wohnungen bekommen – wir haben diese Lobby nicht. Um uns kümmert sich keiner, jetzt sind wir erstmal dran, und dann die anderen."[20]

In diesen Äußerungen einer Sozialarbeiterin, deren Klientel, extrem rechte Jugendliche waren, wird nicht nur der sozialpädagogische Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit deutlich, sondern ein Rassismus, der die Stereotype jener rechtsextremen Jugendlichen teilt. Es könnte von mentaler Komplizenschaft gesprochen werden, die die rechtsextreme Gewalt und Etablierung von Angstzonen[21] erst ermöglicht. Von all dem schweigt die Dokumentation Stau jedoch.

In diesem Schweigen über die – durchaus leicht rezipierbaren – gesellschaftlichen Gesamtzusammenhänge, in denen extreme Rechte in lokalen Kontexten agierten, stellt die Dokumentation ein beachtliches Zeitzeugnis dar. Als Quelle trägt sie dazu bei, historische Konstellationen herauszuarbeiten, die die Alltäglichkeit gewaltvoller Bedrohungen und Übergriffe ermöglichten.

Für die Historisierung der neunziger Jahre mit dem Augenmerk auf Rassismus und extrem Rechte – dem Ausgangspunkt dieser Überlegungen – hieße es, diese Konstellationen historisch zu rekonstruieren: Dazu gehört das systematische Einbeziehen der Perspektive maßgeblicher Betroffenengruppen – wie in den eingangs vorgestellten Dokumentationen – ebenso, wie der Frage nachzugehen, warum deren Erfahrungen für breite Gesellschaftskreise in der Zeit selbst, kaum von Interesse waren. Zu guter Letzt hieße es jedoch auch, Quellenproduzent*innen, wie die Dokumentaristen Thomas Heise oder Julia Oelkers, in ihrem langjährigen Schaffen zeithistorisch nachzuzeichnen.

Der Dokumentarfilm Stau - jetzt geht's los von Thomas Heise ist in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung frei verfügbar.

[1] Lydia Lierke; Massimo Perinelli, Erinnern stören. Der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive, Berlin 2020.

[2] Die Autorinnen haben sich für diesen Text auf den Begriff ‚extreme Rechte‘ in Anlehnung an Samuel Salzborn verständigt. Vgl. Samuel Salzborn: Rechtsextremismus? Rechtsradikalismus? Extreme Rechte? Rechtspopulismus? Neonazismus? Neofaschismus? Begriffsverständnisse in der Diskussion. In: Philip Baron, Ansgar Drücker, Sebastian Seng (Hg.): Das Extremismusmodell. Über seine Wirkungen und Alternativen in der politischen (Jugend-) Bildung und der Jugendarbeit. Düsseldorf 2018. S.5-9. Für die Lesbarkeit wird – trotz der Nähe zum Extremismuskonzept – in diesem Text changierend auch von Rechtsextremen gesprochen.

[3] The Truth lies in Rostock - Die Wahrheit liegt (lügt) in Rostock. Bundesrepublik, Großbritannien 1993. Regie: Mark Saunders und Siobhán Cleary.

[4] Viele habe ich erkannt. Bundesrepublik 1993. Regie: Helmut Dietrich, Julia Oelkers, Lars Maibaum.

[5] Manja Präkels, Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Roman, Berlin 2017.

[6] Unsere Kinder. DDR 1989. Regie: Roland Steiner.

[7] Letztes Jahr Titanic. Bundesrepublik 1991. Regie: Andreas Voigt; Glaube, Liebe, Hoffnung. Bundesrepublik 1994. Regie: Andreas Voigt.

[8] Beruf Neonazi. Bundesrepublik 1993. Regie: Winfried Bonegel.

[9] Uta Döring, Angstzonen. Rechtsdominierte Orte aus medialer und lokaler Perspektive, Wiesbaden 2008, S. 117-118.

[10] Die Alltäglichkeit rechter Gesinnung und rechter Gewalt offen zu zeigen, wird auch in anderen Dokumentationen sichtbar. So in Andreas Voigt Leipzig im Herbst. Isabel, ein Mädchen aus Voigts Film, hielt sich Ende 1989 mit anderen Jugendlichen in einem besetzten Haus auf und gewährte dem Dokumentaristen Einblicke in ihr Leben. Sie berichtet von ihrer Angst vor rechten Übergriffen in Leipzig im letzten Jahr der DDR, demonstriert erste Schießübungen mit einer Schreckschusspistole. Vgl. Andreas Voigt (Regie), Leipzig im Herbst, Deutschland 1989, in: Andreas Voigt (Regie), Leipzig. Filme 1986-97: Alfred, Leipzig im Herbst, Letztes Jahr Titanic, Glaube, Liebe, Hoffnung, Große weite Welt. DEFA Archiv Schätze. 2 DVD-Videos (193 min + 179 min), Deutschland 2015.

[11] Entsprechend kommen – mit Ausnahme von der Exfreundin eines Protagonisten im Film – keine jungen Frauen zu Wort. Indem sie auf ihre Rolle als (Ex-)Partnerin reduziert wird, trägt auch dieser Film dazu bei, Frauen in der extremen Rechten unsichtbar zu machen. Ähnliches lässt sich in fast allen Spiel- und Dokumentarfilmen zum Thema beobachten. Eine Ausnahme bezüglich der Darstellung weiblicher Täterschaft stellt der erst 20 Jahre später erschienene Spielfilm Kriegerin von David Wnendt (Regie, Deutschland 2011) dar.

[12] Thomas Heise, Interview, Deutschland 2018. Es erschien erstmals am 2.1.2019 auf kinofenster.de, dem Onlineportal für Filmbildung der Bundeszentrale für politische Bildung.

[13] Ebd.

[14] Ebd. Min 3:58.

[15] Vgl. Julia Stegmann, Denn die Geschichten der Opfer sind das Wichtigste. Göttingen 2019, S. 299ff.

[16] Thomas Heise (Regie), Stau - Jetzt geht's los, Deutschland 1992, Min. 00:38:23.

[17] edition filmuseum 56 (2011): Thomas Heise Material. Doppel-DVD. DVD 1: Min 02:10:35.

[18] edition filmuseum 56 (2011): Thomas Heise Material. Doppel-DVD. Min: 02:26:42.

[19] Das Flugblatt ist auf Heises Webpage zu finden und wird im Buch „Denn die Geschichten der Opfer sind das Wichtigste“ von Julia Stegmann besprochen. [20] Heinemann, Karl-Heinz (1992): "Ihr wollt nicht wissen, wer wir sind - also wundert Euch nicht, wie wir sind". Interview mit Christine Günther, Sozialarbeiterin in Halle/S. In: Karl-Heinz Heinemann und Wilfried Schubarth (Hg.): Der antifaschistische Staat entläßt seine Kinder. Jugend und Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Köln, S. 129.

Zitation

Carsta Langner, Julia Stegmann, Stau. Eine zeitgenössische Dokumentation über die Baseballschlägerjahre, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/stau