Wann immer irgendwo auf der Welt ein Krieg ausbricht oder eine humanitäre Katastrophe geschieht, richtet sich der Blick vor allem auf die Vereinigten Staaten, denen die Rolle als eine Art Weltpolizist und oberster Krisenlöser zugewiesen wird. Wer könnte sonst eine solche Aufgabe übernehmen: China? Russland? Oder etwa Europa? Dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger wird die Frage zugeschrieben: „Who do I call if I want to call Europe?“ Diese Frage lässt sich immer noch nicht beantworten, anders als im Fall der USA, wo es die Nummer im Oval Office des Präsidenten wäre.

Zugleich werden die USA immer wieder heftig für ihre Außenpolitik und die Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten kritisiert. Und auch innerhalb des Landes wachsen die Befürworter*innen einer weniger international aktiven Supermacht, die statt dessen America First als Richtschnur nehmen sollte. Das wäre nicht gleichzusetzen mit Isolationismus und isolationistisch im strengeren Sinne waren die Vereinigten Staaten nie in ihrer Geschichte. Erst mit dem Zweiten Weltkrieg und dem beginnenden Kalten Krieg setzte sich in den USA die Sichtweise durch, dass das Land seine militärische, politische, wirtschaftliche, ideologische und kulturelle Stärke einsetzen sollte, um die Nachkriegsordnung entscheidend mitzugestalten. Das geschah zweifellos auch aus Eigeninteresse, aber mit einem missionarischen Eifer, amerikanische Werte wie Demokratie und Freiheit weltweit zu verbreiten. Das sei gleichzeitig eine Verpflichtung wie eine große Chance und gelang in der Nachkriegszeit mal besser (Bundesrepublik und Japan) und mal deutlich schlechter (Vietnam oder Lateinamerika).

Der etwas mehr als zwei Stunden lange Dokumentarfilm Kulissen der Macht setzt ein mit dem Holocaust im Zweiten Weltkrieg und der Frage, warum die USA den Massenmord nicht früher gestoppt oder zumindest behindert habe, etwa durch entsprechende Bombardierung der Bahnlinien in die Vernichtungslager. Das Credo: „Nie wieder!“ wurde dann nicht nur für viele amerikanische Politiker*innen und Diplomat*innen zu einer wichtigen moralischen Richtschnur – und ist es bis heute. Doch die Weltgemeinschaft hat immer wieder versagt, wenn es darum ging, weitere Genozide zu verhindern.

Dieses Versagen steht dann im Fokus des Films, der die Zeit seit dem Ende des Kalten Kriegs in den Blick nimmt. Der Isreali Dror Moreh schreibt den USA eine besondere Verantwortung und damit auch Hauptschuld dafür zu. Und er will verstehen, wie Politiker*innen, Diplomat*innen und Militärs in Washington gedacht und entschieden haben. Der englische Titel The Corridors of Power trifft es dabei deutlich besser als der deutsche Titel Kulissen der Macht. Der Film ist glücklicherweise im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen, was über den einen oder anderen Übersetzungsfehler hinwegsehen lässt.

Chronologisch werden Kriege, Massaker und Völkermorde und die jeweilige US-amerikanische Reaktion bzw. militärisches Eingreifen untersucht und bewertet. Das geschieht in einer Mischung aus zeitgenössischen Fernsehberichten, die die oftmals besonders grausamen Szenen von Kriegsverbrechen und Genoziden zeigen, und für den Film gemachten Interviews mit amerikanischen Entscheidungsträgern, meist nationalen Sicherheitsberater*innen, Außenminister*innen, Diplomat*innen und hohen Militärs. Immer wieder wird zudem aus ehemals geheimen Regierungsdokumenten zitiert. Die Fragen des Filmemachers sind nur in Ausnahmefällen zu hören, etwa wenn es zu einem kleinen Schlagabtausch mit Außenminister Colin Powell über dessen Rolle bei der Rechtfertigung des Irakkriegs 2003 kommt. Das gehört, ebenso wie der Teil über den Irakkrieg, zu den schwächeren Teilen des Films, denn hier steht das Urteil von Dror Moreh längst fest.

Viel spannender ist es, den Interviewpartner*innen zuzuhören, die versuchen, den jeweiligen Wissenstand und die Handlungsoptionen, aber auch die Sorgen und die innen- und außenpolitischen Kalkulationen in den anderen Fällen zu erläutern. Der Zögerlichkeit beim Bosnienkrieg folgte ein schnellerer Militäreinsatz im Kosovo. Es wird auch deutlich, wie schwierig eine Entscheidungsfindung sein kann – oder wie schwierig man sie sich macht.

Dabei überraschen weniger unkritische Rechtfertigungsversuche als vielmehr das Einräumen von Schuld und persönlichem Versagen oder offene Kritik an der eigenen Regierung.

Auch weil große Teile Afrikas kaum von Bedeutung für die USA sind, wie ein Diplomat schuldbewusst bekennt, versuchten die USA viel zu spät die Massenmorde in Ruanda zu stoppen. Offiziell sprach man in der Clinton-Administration explizit nicht von Völkermord, sondern nur von „acts of genocide“, weil die USA sonst aus völkerrechtlichen Gründen hätte eingreifen müssen. Ein entsprechendes militärisches Engagement war aber auch deshalb wenig populär, weil amerikanische Soldaten kurz zuvor in Somalia vor laufenden Kameras getötet und gefoltert worden waren. Erst mit Blick auf die Neuwahl bewerten Bill Clintons Berater die Situation neu.

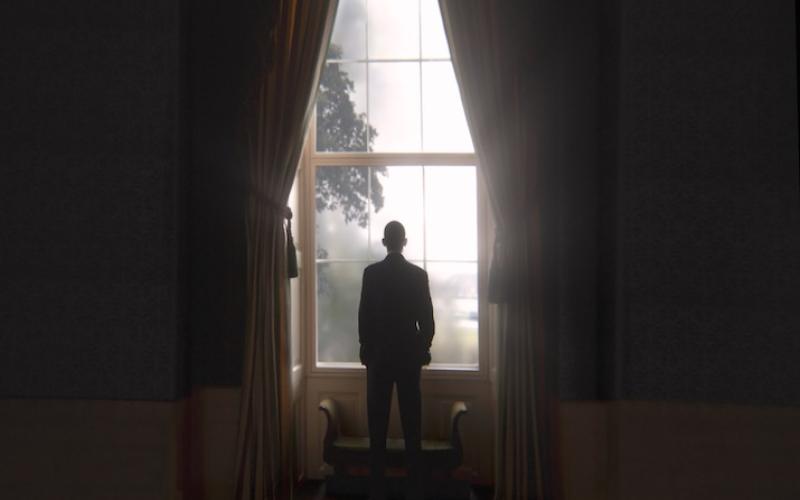

Die letzten Teile von Kulissen der Macht nehmen die Obama-Jahre in den Blick. Samantha Power, die Präsident Barack Obama in verschiedenen Funktionen diente, ist dabei eine zentrale Interviewpartnerin, auch weil sie 2002 “A Problem from Hell“: America and the Age of Genocide geschrieben hat, also das Buch über das Thema, mit dem sich der Dokumentarfilm auseinandersetzt. Sie wird als eine Art moralisches Gewissen der Administration gezeigt, die sich mit ihrer Position im Nationalen Sicherheitsrat oftmals jedoch nicht durchsetzen kann, aber durchaus selbstkritisch auf ihre Arbeit und die Entscheidungen von Obama bezüglich Libyen und Syrien blickt. Das gilt auch für dessen langjährigen stellvertretenden Sicherheitsberater Ben Rhodes, während Jake Sullivan, der heute Präsident Joe Biden als Sicherheitsberater dient, vor allem rationale Rechtfertigungen für Obamas Zurückhaltung bemüht. Für Libyen wird klar, dass die USA keinen Plan für die Zeit nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi hatte und es also versäumt hat, notwendige Lehren aus dem Irakkrieg zu ziehen. Obamas Ankündigung einer roten Linie bezüglich des Einsatzes von Chemiewaffen in Syrien wird als Fehler beschrieben, der auch die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten gefährdet hat.

Kulissen der Macht zeigt mit oftmals beeindruckenden Bildern und spannenden Interviewpartner*innen die häufig guten Intentionen der amerikanischen Entscheidungsträger auf den „Korridoren der Macht“, aber auch ihre vielen nachvollziehbaren oder erschreckenden Bedenken, ihr häufiges Zögern und Versagen angesichts von Krieg und Völkermord. Immer wieder wird dabei zurecht auf die Weltgemeinschaft und auch Europa verwiesen, die nicht unbedingt besser agiert haben. Jedoch zeigt der Film – abgesehen von Einlassungen des Regisseurs – fast ausschließlich die US-Perspektive, allerdings ohne diejenigen zu befragen, die die eigentliche Entscheidungsgewalt hatten, nämlich die Präsidenten. Ob Clinton, Bush oder Obama Interviewanfragen ablehnten oder gar nicht erst gefragt wurden, wird nicht klar. Gelegentlich hätte man sich zudem eine Einordnung durch nicht in die Entscheidungsfindungen oder deren Umsetzung involvierte Expert*innen wie Historiker*innen, Politolog*innen oder Journalist*innen gewünscht. Etwas irritierend ist die Tatsache, dass die ersten beiden Statements in einem Dokumentarfilm, der einen kritischen Blick auf US-Außenpolitik und Völkermord wirft, ausgerechnet von zwei Personen kommen, denen völkerrechtswidrige Handlungen vorgeworfen wurden: Paul Wolfowitz, der vom 11. September 2001 an einer der entschiedensten Befürworter einer Invasion des Iraks war, und Henry Kissinger, der zusammen mit Richard Nixon für Flächenbombardierungen in Vietnam verantwortlich war. Die Begründung dafür ist wohl, dass Teile ihrer jüdischen Verwandtschaft im Holocaust ermordet wurden. Das wird aber nicht explizit gemacht.

Der kürzlich verstorbene Kissinger spricht sich zudem dagegen aus, dass die USA überall da aktiv werden sollte, wo Böses in der Welt geschieht. Colin Powell stimmt dem zu, doch Anthony Lake setzt zu Beginn des Films einen anderen Ton, der weit mehr dem Geist von Kulissen der Macht entspricht: Mit großer Macht, so Clintons nationaler Sicherheitsberater von 1993-1997, kommt eine entsprechende Verantwortung. Und wenn man diese Macht nicht dann einsetzt, wenn sie helfen kann, so handelt man unverantwortlich.

Kulissen der Macht (engl. The Corridors of Power), USA 2022, Regie: Dror Moreh

Trailer

Zitation

Andreas Etges, A Problem from Hell. Wie US-Außenpolitik immer wieder angesichts von Völkermord versagt hat , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/film/problem-hell