Die Redaktion lud Doktorandinnen des Zentrums für Zeithistorische Forschung (Potsdam) dazu ein, über ihre Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb zu sprechen. Anna Junge, Anna Katharina Laschke, Caroline Peters, Florentine Schmidtmann und Henrike Voigtländer erklärten sich dazu bereit und verabredeten sich zu einem Gespräch. Ihre Diskussion fassten sie für Zeitgeschichte | online zusammen.

ZOL: Gibt es aus Sicht der Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen Probleme in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?

Warum die Frage?

Es ist systematisch, dass uns als Frauen* diese Frage zum Thema Familie gestellt wird. Wir vermuten, dass eine Publikation über Männer in der Wissenschaft die Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf niemals aufwerfen würde. Schon mit dieser Frage zeigt sich also, wie ungleich die Doppelbelastung verteilt ist, aber auch mit welcher Selbstverständlichkeit von ihr ausgegangen wird.

Frauen müssen sich stetig zum Thema Familie verhalten – gleich, ob sie Kinder haben, haben wollen oder auch nicht: Das ist müßig. Frauen ohne Kinder werden dabei bis Mitte 30 als potenzielle Mütter adressiert; ältere Frauen ohne Kinder sind keine „richtigen“ Frauen, weil sie sich der ihnen gesellschaftlich zugeteilten Aufgabe als Mutter widersetzen.

Vereinbarkeit und Familienplanung

Es gibt erhebliche Probleme bei der Vereinbarkeit mit Familie: zeitlicher Art, in Hinblick auf die persönlichen Kapazitäten und in Hinblick auf die Akzeptanz im wissenschaftlichen Umfeld. Aus strukturellen Gründen treten Frauen* bei und nach der Familiengründung leider viel öfter beruflich kürzer als Männer*, tragen mehr Care-Arbeit – und selbst wenn sie es nicht tun, wird Elternschaft bei Frauen für die wissenschaftliche Arbeit als sehr viel problematischer betrachtet als bei Männern.

Ich empfinde es als Entmutigung, wenn ungefragt meine Familienplanung kommentiert und kritisiert wird. Manchmal können auch anerkennend gemeinte Kommentare („Das ist ja mutig, mit Kind[ern]!“) verunsichernd sein. Solche Kommentare würde ein Mann* nie hören. Und das zeigt, welche Rollenbilder in den Köpfen existieren. Zudem ist jede Form von – auch angedeutetem – Sexismus ein erhebliches Problem, raubt Kraft und Motivationen, und betrifft leider vor allem Frauen*.

Ich finde auch unmöglich, dass die Familienplanung von Frauen* kommentiert wird. Den perfekten Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen, gibt es ohnehin nicht. Und es gibt sicherlich schlechtere Zeiten als während einer finanziell geförderten Dissertation. Viele von uns fallen nach Ende des Stipendiums in eine Versorgungslücke: Kein Stipendium, bei dem es Kinderzuschüsse gibt, kein Anspruch auf Elterngeld. Nicht alle haben Partner*innen, die sie finanzieren können. Und direkt im neuen Job erstmal schwanger werden, ist auch nicht unbedingt eine gute Möglichkeit, sich beliebt zu machen.

Hierarchien und „Männerklüngel“

Männer fördern vermehrt Männer und werden schon früh in entsprechende Netzwerke eingebunden. Da es proportional mehr Männer in höheren Positionen in der Wissenschaft gibt, entsteht ein „Männerklüngel“. Zum einen gilt es, diese patriarchalen Strukturen abzubauen und transparenter zu machen. Zum anderen sollten sich Frauen in der Wissenschaft stärker und besser vernetzen. Jedoch sollten dann nicht nur Frauen gefördert werden, sondern die Menschen, die sich reflektiert mit struktureller Benachteiligung auseinandersetzen.

Pluralität

Viel zu Arbeiten gilt in der Wissenschaft oft als Lebenseinstellung. Vieles geschieht unter dem Motto der Selbstverwirklichung, und es entsteht eine Scheinselbstständigkeit. Das ist problematisch. Auch hier nochmal: Familie kann, muss aber nicht der zentrale Bezugspunkt sein! Es gilt, generell eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu schaffen, und es sollte möglich sein, mehr als nur Wissenschaftler*in zu sein und diesen Bedürfnissen und Ansprüchen auch gerecht werden zu dürfen. Eine größere Bandbreite an Lebenswirklichkeiten/-entwürfen muss ermöglicht werden.

Männer bekommen Anerkennung für Elternzeit, bei Frauen* wird es als „normal“ erwartet, und ein Abweichen davon – z.B. schnelle Rückkehr nach der Geburt eines Kindes – wird mindestens thematisiert, wenn nicht kritisiert. Aber auch eine längere Babypause ist nicht besonders anerkannt. Fazit: Frau* kann es hier nur „falsch“ machen! Umso wichtiger, dass eigene Lebensentwürfe und -vorstellungen ihren Platz finden dürfen.

ZOL: Wollen Sie nach der Promotion im Wissenschaftsbetrieb bleiben?

Wir wollen alle wissenschaftlich arbeiten. Aber die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, wie z.B. hohe Wochenarbeitszeit, befristete Verträge und Konkurrenz- sowie Leistungsdruck sind nicht besonders attraktiv, sondern eher abschreckend – nicht nur bei Kinderwunsch, sondern wegen der Vereinbarkeit von Leben und Beruf ganz allgemein.

Der Schein von inhaltlicher Selbstverwirklichung, Selbstständigkeit oder solidarischem Zusammenarbeiten im Team – Stichwort: flache Hierarchien – bei faktischer Lohnabhängigkeit und meist befristeten, prekären Anstellungsverhältnissen mit starker Konkurrenz, beflügelt zu grenzenlosem Arbeitsethos und starker Ausbeutungsbereitschaft. Die vielen Überstunden verunmöglichen ein gutes Leben.

Dazu kommen Zweifel an Umständen und Zweifel an der eigenen Person, und wir fragen uns, ob das bei Männern das Gleiche wäre oder sie hier fordernder/selbstverständlicher sind?

Nur wenige Frauen* sagen: Ja, ich will die Professur und ich bin die Richtige dafür! Es ist schade, dass viele Frauen keine klareren Forderungen stellen und sich mehr zutrauen oder denken, dass andere ihr das nicht zutrauen. Zugleich wäre es schön, wenn alle offen aussprechen dürften oder würden: Ich bin nicht perfekt, lerne noch dazu und die Karriere ist vielleicht auch nicht das einzig Wichtige im Leben.

ZOL: Wie schätzen Sie selbst Ihre Chancen ein, sich als Frau in der Wissenschaft zu etablieren?

Ich möchte mich nicht als Frau, sondern mit meinem Thema in der Wissenschaft etablieren. Die Frage unterstreicht die Realität: Wir Frauen* werden uns in dieser Gesellschaft immer nur als Frauen etablieren können. Wenn Frauen* erfolgreich sind, gelten sie als fleißig oder arbeitswütig, Männer* hingegen gelten als schlau oder genial in ihrem thematischen Feld.

Das hängt maßgeblich davon ab, wo ich unterkäme (Arbeitsort, thematischer Schwerpunkt und auch die Art des Angestelltenverhältnisses). Oftmals denke ich, dass meine „Passung“ nicht besonders gut, meine Netzwerke nicht genügend ausgebaut sind, sodass es mir schwerfallen wird, eine Anschlussstelle zu finden. Für viele Kolleg*innen, darunter mehrheitlich Männer und nur vereinzelt Frauen, scheint es einen klaren Weg zu geben, den sie kommunizieren und dann gehen (Studium – Dissertation – Habilitation). Meine Berufslaufbahn verlief nicht so geradlinig und war eben nicht schon immer darauf ausgerichtet, eine Professur an der Uni zu wollen. Erst allmählich kristallisierte sich heraus, dass ich gerne auch weiterhin wissenschaftlich arbeiten möchte. Den richtigen Ort mit guten Arbeitsbedingungen, auch finanziell, für mich zu finden, das halte ich aktuell für das größte Problem.

Jede_r* fördert die Person, die ihm oder ihr am ähnlichsten ist: Wenn es weniger Professorinnen* gibt, dann leider auch weniger geförderte Doktorandinnen*. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle; z.B. Alter. Frauen ab 40 – ohne Professur oder andere selten weiblich besetzte Spitzenstellungen – sind in der Gesellschaft unsichtbar.

ZOL: Verfolgen Sie bei Ihrem Weg in die Wissenschaft eine bestimmte Strategie?

Ich versuche, mich dem Konkurrenzdruck zu entziehen und wichtige, politische Themen an passender Stelle zu platzieren. Ich möchte angenehme Arbeitsbedingungen.

Aktiv sein. Immer wieder auch mal den Blick über den Tellerrand der Dissertation zu werfen. Gleichzeitig aber auch immer nur das zu machen, was mich interessiert und was ich auch inhaltlich vertreten kann bzw. sinnvoll finde.

ZOL: Haben Sie Ihrer Meinung nach genügend Hilfestellung im Verlauf Ihrer Promotion bekommen?

Ich frage mich, ob diese Frage auch Männern* gestellt würde. Die Frage klingt so, als hätten Frauen* im besonderen Maße Hilfe nötig. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen* muss abgebaut werden, statt sie mit Hilfsangeboten abzufedern.

Fachlich ja, strategisch nein. Aber: Ich bin selbst unschlüssig, wie viel „Hilfe" ich erfahren möchte und welche Rolle mein Geschlecht und mein Familienleben tatsächlich spielen sollen. Ich will Verständnis, aber zugleich auch nicht immer Frau*/Mutter-Sein zum Thema machen.

ZOL: Was würden Sie sich von bereits etablierten Wissenschaftler*innen wünschen, um in Zukunft Chancengleichheit zu erzielen? Was wünschen Sie sich für Ihre weitere berufliche Laufbahn?

Wertschätzung von Care-Arbeit: Angebote wie z.B. Kinderbetreuung oder Familienzimmer sind ermutigend, selbst wenn sie nicht ständig wahrgenommen werden, denn sie zeigen, dass das Thema Care-Arbeit mitgedacht und eine Unterstützung gewollt wird.

Ändern von Strukturen: Transparenz anstelle von Männerseilschaften, transparente und gleiche Löhne, Quoten bei Einstellungen und Publikationsvergaben. Sie sind zwar kein idealer, aber der vorerst sinnvolle und unumgängliche Weg, eine Art Übergangslösung, damit Frauen sich in der Wissenschaft platzieren können. Wir sind uns der Schwierigkeit bewusst: Wie ist die Akzeptanz einer Frau, wenn sie bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt wird?

Aufbrechen von Gendervorstellungen (z.B. männliches Genie und weiblicher Fleiß): z.B. Durchbrechen von männlich dominiertem Redeverhalten auf Veranstaltungen. Strukturelle Benachteiligungen sind nicht von heute auf morgen zu beseitigen. Aber Menschen sollen sich ihrer eigenen Wirkung bewusst werden! Denn es liegt auch an Einzelpersonen, nicht zu diskriminieren; dafür muss diesen aber bewusst sein, dass sie ggf. diskriminieren bzw. müssen sie ihren eigenen Standort reflektieren.

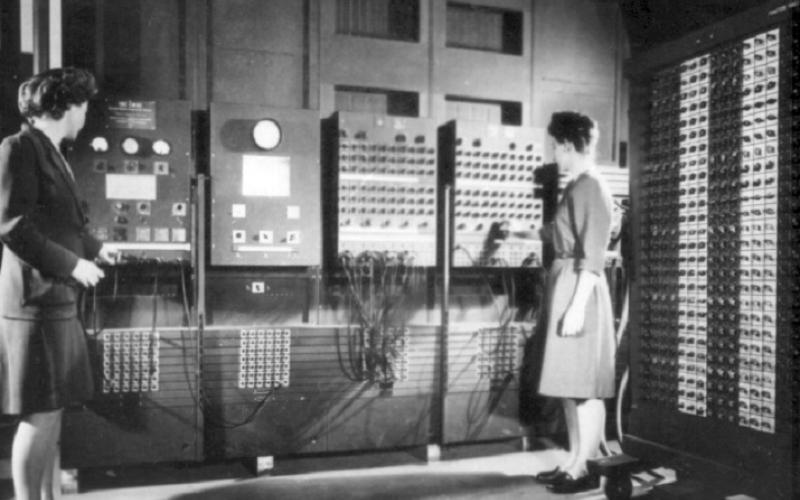

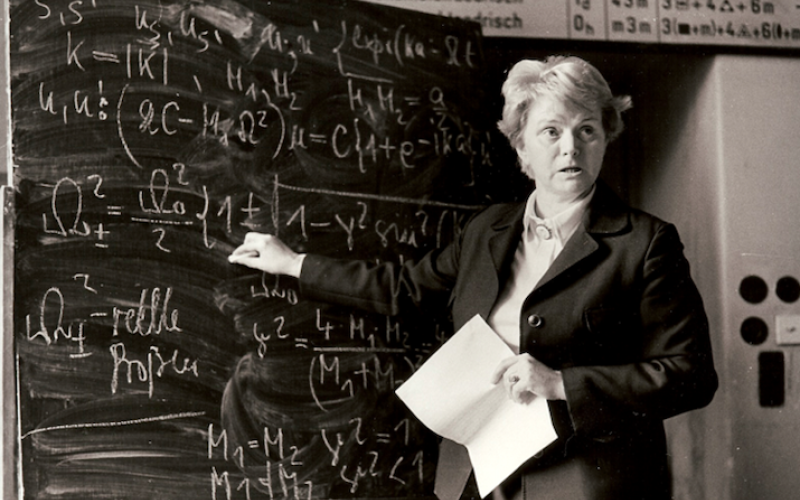

Ermutigende weibliche Beispiele von Wissenschaftlerinnen*, deren Lebensweg und deren Auftreten und Agieren in der Wissenschaft wir sympathisch finden. Es ermöglicht Identifizierung mit ihnen. Diese erfolgt z.T. auch geschlechtsunabhängig und bezieht sich darauf, welche Erfahrungen sie gemacht haben: Haben sie selbst Care-Arbeit gemacht? Haben sie ihre Karriere über Umwege gemacht oder auch etwas anderes im Leben ausprobiert?

ZOL: Wurden Sie in Ihrer bisher kurzen Berufsbiographie mit Chancenungleichheiten konfrontiert?

Mehrfaches Ja.

Es ist schwer messbar und nachweisbar. Teilweise gibt es ein gleichzeitiges Profitieren von Chancenungleichheit anderer (als weiße, deutsche, akademische Person). Denn es gibt auch andere Diskriminierungserfahrungen: Stichpunkt Intersektionalität. Unterschiedliche Diskriminierungen auf Grund von Class, Weißsein, Migrationshintergrund, Geschlecht oder Alter dürfen nicht gegeneinander ausgespielt, sondern müssen zusammen gedacht werden. Es geht darum – unabhängig vom Geschlecht –, Dinge wahrzunehmen, die man selbst nicht erfährt. Über den Tellerrand zu schauen und sich der eigenen Privilegien und der Diskriminierungen bewusst zu werden, ist hierbei der erste Schritt.

Elternschaft wird bei Frauen* problematischer gesehen, während Männer* für geleistete Care-Arbeit nicht selten auch im beruflichen Umfeld noch Anerkennung erfahren.

Zitation

Sophie Genske, Rebecca Wegmann (Hg.), „Ich frage mich, ob diese Frage auch Männern* gestellt würde?“. Promovierende des ZZF diskutieren über Chancengleichheit im Wissenschaftsbetrieb , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/ich-frage-mich-ob-diese-frage-auch-maennern-gestellt-wuerde