ZOL: Außer Ihnen gibt es an den Historischen Instituten im Ausland noch weitere Direktorinnen: Christina von Hodenberg ist seit September 2018 Direktorin am GHI London, Sandra Dahlke seit Oktober 2018 Direktorin am DHI Moskau. Dazu kommt noch Birgit Schäbler, die seit Oktober 2017 das Orient-Institut Beirut leitet.

Lässig: Wir haben jetzt vier Frauen in den Direktionen. Es war tatsächlich lange Zeit so, dass es viele, viele Jahre immer maximal eine Frau in der Direktion der Institute gab. Aber jetzt haben wir in der Max-Weber-Stiftung wirklich eine neue Qualität erreicht, vierzig Prozent sind eine ganz gute Quote. Es wird ja oben immer dünner: Nicht nur die Professuren, sondern auch, ja gerade die Leitungspositionen in der Wissenschaft sind nach wie vor überwiegend männlich besetzt. Insofern setzt die Max-Weber-Stiftung an ihren Instituten wichtige Zeichen.

ZOL: Könnte das der Beginn der Chancengleichheit in den Führungspositionen der Geschichtswissenschaften werden?

Lässig: Ich bin von Natur aus Optimistin und würde diese Entwicklung so interpretieren, dass es zum Thema Chancengleichheit tatsächlich ein Umdenken gibt. Ich weiß, dass es in der Max-Weber-Stiftung und auch in der Leibniz-Gemeinschaft immer Bemühungen gab, den Anteil der Direktorinnen zu erhöhen. Aber die Umsetzung war und ist noch immer schwierig.

Und da sind wir bei dem Problem Ihres Themenschwerpunktes angelangt: Dort, wo es um Leitungsverantwortung geht, darum, Wissenschaft auch mitzubestimmen, da wird Frauen zu wenig zugetraut und so scheuen auch Frauen selbst oft zurück. Durchaus verständlich, denn man macht es ihnen nicht leicht. Zwar hören wir in Bewerbungsverfahren heute immer seltener: „Wir würden ja gern eine Frau einstellen, aber es gibt keine“. Aber es gibt immer noch Vorbehalte und trotz aller Quotenregelungen auch Verfahren, in denen es für Frauen relativ schwierig ist, erfolgreich zu agieren.

ZOL: Ist die von Ihnen beschriebene Scheu ein Grund dafür, dass viele Frauen auf dem Weg in Führungspositionen „verloren gehen“?

Lässig: Ich würde mir wünschen, dass Frauen sich allgemein mehr zutrauen. Meine Erfahrung ist, dass Männer – und das hat viele historische und kulturelle Gründe – sich Aufgaben, die sie noch gar nicht abschätzen können, sehr viel eher und selbstverständlicher gewachsen sehen. Während Frauen meist erst einmal in sich gehen, kommt das „Na klar, warum nicht?“ bei männlichen Kollegen wie aus der Pistole geschossen. Ich will keine Stereotype füttern, aber ich denke doch, da gibt es noch geschlechtsspezifische Unterschiede. Den Sprung in unbekannte Felder trauen sich, so empfinde ich es, weniger Frauen zu als Männer. Obwohl es erfreulicherweise auch Beispiele gibt, in denen Frauen dies – auch in der Wissenschaft – sehr erfolgreich getan haben. Deshalb möchte ich eine Ermunterung an Frauen aussprechen, sich mehr zu trauen und Herausforderungen zu wagen.

ZOL: Sie sagten, dass „man es den Frauen nicht leicht mache“. Haben Sie als Direktorin des GHI Washington Handlungsoptionen, unterstützen Sie Kampagnen oder Initiativen?

Lässig: Unbedingt. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr sehe ich, wo die strukturellen Probleme liegen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Frauen haben viel stärker das Gefühl, dass sie sich dann doch entscheiden müssen. Die Unwägbarkeiten, unter denen im deutschen akademischen Betrieb ja alle leiden, erschweren einerseits ein Umdenken hier, sensibilisieren andererseits aber auch die jungen männlichen Kollegen. Mehr Planbarkeit in die akademischen Karrieren zu bringen, davon würden letztlich alle profitieren. Da ist die Wissenschaftspolitik gefordert, aber wir können auch im Kleinen etwas verändern: etwa indem wir Institute familienfreundlich führen. Man muss nicht immer nur nach oben auf die Politik zeigen.

Soweit es möglich war, habe ich mich immer bemüht, familienfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich habe junge Leute immer wieder auf die positiven Beispiele verwiesen. Es gibt viele renommierte Frauen in den Geisteswissenschaften, die ihren Erfolg nicht mit dem Verzicht auf Familie bezahlt haben, die tolle Wissenschaftlerinnen und zugleich Mütter sind. Diese Rollenmodelle sind ebenso wichtig wie Coaching-Angebote. Ich selbst habe in der Leibniz-Gemeinschaft als Mentorin für Nachwuchswissenschaftlerinnen gewirkt und weiß daher, wie wichtig es für jüngere Kolleginnen ist, auch praktische Tipps und Zugänge zu Netzwerken zu erhalten. Vor allem aber ist es wichtig, die Problematik mit Nachdruck immer wieder denen klarzumachen, die die strukturellen Entscheidungen treffen.

ZOL: Wie haben Sie selbst die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wahrgenommen?

Lässig: Ich muss sagen, ich hatte Glück. Ich habe damals noch in Dresden gelebt, bin jung Mutter geworden und habe sehr von dem ausgebauten Betreuungssystem in den neuen Bundesländern profitiert. Wir hatten Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen, in denen die Kinder den ganzen Tag gut aufgehoben war. Es schockiert mich immer wieder zu sehen, wie schwer es heutzutage noch immer ist, eine gute Kinderbetreuung zu organisieren, speziell in den alten Bundesländern. Da hatte ich also einen großen Vorteil, ich habe in dieser Hinsicht keine Benachteiligung erfahren. Das Problem der Kinderbetreuung müssen wir unbedingt in den Griff bekommen, damit Frauen bzw. Eltern sich beim Fertigstellen ihrer wissenschaftlichen Arbeiten nicht zwischen ihren sozialen Rollen hin- und hergerissen fühlen.

ZOL: Meinen Sie, dass Ihnen die Prägung in der DDR einen anderen Blick auf Geschlechterungerechtigkeiten der Gegenwart gibt?

Lässig: Das ist eine interessante Frage. Vielleicht schon. Auf der einen Seite bin ich nicht mit einer ausgeprägt feministischen Bewegung aufgewachsen, Feminismus ist etwas, was ich mir erst nach und nach erschlossen habe, weil ich als junger Mensch immer das Gefühl hatte, Frauen können alles machen und erreichen, was Männer auch können. Natürlich war das meine subjektive Wahrnehmung und stimmte so gar nicht.

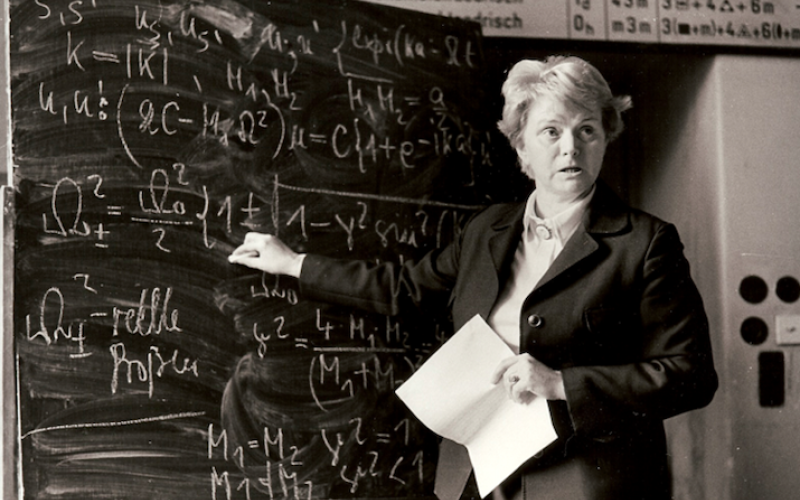

Allerdings habe ich mich später wissenschaftlich mit Schulbüchern beschäftigt, und wenn man sich die Schulbücher aus der DDR ansieht, findet man dort Frauen in nahezu alles Berufen und Berufsfeldern repräsentiert – auf dem Kran, wie auf dem Traktor, im Labor und in der Medizin. Ähnliches findet man in den Schulbüchern der alten Bundesrepublik nicht. Auch wenn es in der Politik der DDR kaum Frauen gab und die Doppelbelastung, die unsere arbeitenden Mütter gestemmt haben, enorm gewesen ist, so sind wir also tendenziell schon mit anderen Geschlechterbildern aufgewachsen. Als Historikerin ist mir natürlich klar, dass es in der DDR keine reale Gleichberechtigung gab und Frauen auch dort mit strukturellen Nachteilen konfrontiert waren, aber als junger Mensch habe ich diese kaum wahrgenommen.

ZOL: Hatten Sie weibliche Vorbilder oder Mentorinnen zu Beginn Ihrer Laufbahn?

Lässig: Laufbahn klingt, als hätte ich von Anfang an angestrebt, Professorin zu werden. Das war eigentlich nicht so, meine Entwicklung war so nicht vorgezeichnet. Ich komme aus einem klassischen Arbeiterhaushalt. Diesen Bildungsaufstieg habe ich immer als größere Herausforderung wahrgenommen als die Tatsache, dass ich eine Frau war. Ich hätte für mich selbst nie formuliert, einmal Professorin werden zu wollen. Dass ich diesen Weg beschritten habe, lag vor allem daran, dass mich andere ermuntert haben. Es ist unheimlich wichtig, dass man junge Wissenschaftler*innen, auch Männer, immer wieder ermutigt und ihnen sagt, wo ihre Stärken liegen und was sie sich zutrauen können.

Ich muss fairerweise sagen, dass ich diese Ermunterung zum Großteil von Männern bekommen habe. Einige männliche Kollegen aus der älteren Generation wie Gerhard A. Ritter oder Reinhard Rürup haben, nicht nur in meinem Fall, sehr viel dafür getan, dass wir heute mehr Professorinnen haben – auch solche in Leitungspositionen. Bei beiden habe ich weder promoviert noch habilitiert, aber ich war in von ihnen geschaffene Forschungszusammenhänge eingebunden und verdanke ihnen unglaublich viel.

Mit dieser Unterstützung und einer gewissen Unbekümmertheit, die ich aus der DDR mitgebracht habe, habe ich diese geschlechterspezifischen Probleme als solche zunächst weniger wahrgenommen. Durch die Konfrontation mit der bundesdeutschen Realität sind sie mir erst stärker bewusst geworden. Da habe ich dann Frauen wie Aleida Assmann und Ute Frevert als Rollenmodelle gesehen, die sogar mehrere Kinder haben und doch ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen sind.

ZOL: Sie sprachen gerade von Ihrem Bildungsaufstieg. Meinen Sie, dass für Bildungsaufsteiger*innen die „Gläserne Decke“ realer ist als für Frauen?

Lässig: Das Entweder-Oder ist schwierig. In der Forschung arbeiten wir ja mit dem Konzept der Intersektionalität, und das trifft es ganz gut. Es gibt verschiedene, auf komplizierte Weise verflochtene Differenzkategorien, und „Differenz“ sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn wir uns mit Fragen von Chancenungleichheit beschäftigen.

Ich denke schon, dass die soziale Herkunft, nicht nur in Bezug auf die ökonomische Situierung, sondern auch auf den Bildungsgrad, eine große Rolle spielt. Das macht viel mit den jungen Menschen. Ich weiß, dass die Bildungsforscher*innen da unterschiedliche Thesen vertreten, aber ich denke, als jemand, der auch auf Lehramt studiert hat, dass Schule, frühkindliche Erziehung und Bildungspolitik da viel bewirken können. Wir werden nie Chancengerechtigkeit haben, aber wir sollten immer das Ziel verfolgen, uns diesem Ideal soweit als möglich anzunähern. Bei allem Interesse an der Beseitigung struktureller Benachteiligungen kommt es aber auch immer darauf an, wen man auf seinem Weg kennenlernt, wer einen unterstützt. Der persönliche Faktor spielt eine Rolle, und in dieser Hinsicht kann auch jede und jeder Einzelne als Unterstützer*in etwas gegen Ungleichheiten tun.

Ich glaube, die Zeit ist vorbei, in der man Frauen offen benachteiligen konnte, weil sie Frauen waren. Das Problem, mit dem wir jetzt zu kämpfen haben, ist das subtiler und oft auch unbewusster Benachteiligung. In diesem Kontext planen wir zum Beispiel bei uns am Institut einen Workshop: Ich denke, wir haben ein gutes, von gegenseitigem Respekt getragenes Arbeitsklima. Und trotzdem sehe ich hier bei uns geschlechterspezifische Kommunikationsweisen, die Frauen zum Teil verletzen, und ich weiß genau, dass das zum Großteil nicht beabsichtigt ist. Wir müssen uns also wechselseitig dafür sensibilisieren. Das sind kleine Schritte, aber sie sind nicht unwichtig, denke ich.

ZOL: Eng verknüpft mit diesen subtilen Formen der Benachteiligung und der fehlenden Awareness, von der Sie gerade sprachen, ist ja auch der Schulunterricht als Sozialisierungsort. Konnten Sie in Ihrer Zeit am Georg-Eckert-Institut feststellen, dass es für die Schulbuchkommissionen ein Anliegen ist, Geschichte über Frauen und Geschichtsschreibung von Frauen in Schulbüchern sichtbarer zu machen?

Lässig: Da gibt es auf jeden Fall noch viel aufzuholen. Die Schulbuchkommissionen, die über eine gewisse Zeit fest installiert sind, waren in erster Linie ja darauf ausgerichtet, Stereotypen anderer Art aufzudecken, beispielsweise nationale. Es gab schon einige Konferenzen, die das Thema Geschlecht thematisiert haben, und auch Analysen, die auf die subtilen Rollenbilder, die in Schulbüchern tradiert werden, hinweisen, aber ich habe in meiner Zeit am Eckert-Institut nicht den Eindruck gewonnen, dass da ein besonders ausgeprägtes Interesse besteht. Awareness, wie Sie sagen, ist bei Schulbuchmacher*innen noch nicht sehr ausgeprägt. In der Regel werden Schulbücher immer wieder überschrieben. Das heißt, sie werden, auch aus Kostengründen, nicht von Grund auf neugemacht, das Konzept wird nicht grundsätzlich von unten auf neugedacht. Das deutsch-polnische Schulbuch, das kürzlich erschienen ist, und das deutsch-französische sind da Ausnahmen. Seit den 1980er Jahren tauchen mehr Frauen in Abbildungen auf, oder Bücher wurden um ein Kapitel zur „Frauengeschichte“ erweitert; inzwischen gibt es auch Schulbücher, die darüber hinausgehen und zudem eine gendergerechte Sprache nutzen, aber Geschlechtergerechtigkeit wird noch nicht in ausreichendem Maße als Grundkonzept aufgenommen.

ZOL: Gibt es Unterschiede zwischen der deutschen und der US-amerikanischen akademischen Welt hinsichtlich der Chancengleichheit?

Lässig: Eindeutig, ja. Ich denke, die USA haben da einen längeren Vorlauf. Ich kann mich erinnern, dass es schon in den 1990er Jahren auf großen Kongressen der American Historical Association Kinderbetreuungsräume gab. So was kannten wir damals überhaupt nicht. Ich fand es großartig, dass Wissenschaftlerinnen solche Tagungen besuchen und ihre Kinder mitbringen konnten.

Abgesehen von diesem Vorlauf ist auch die Berechenbarkeit der akademischen Karrieren größer. Die Barriere für Frauen, über die wir vorhin schon sprachen, sich für eine akademische Karriere zu entscheiden, ist hierzulande nicht so groß. Durch das Tenure-Track-System gibt es viel mehr weibliche Professorinnen, die als role models taugen. Auch dieses Verfahren fordert viel Leistungsbereitschaft ab, ist keine Frage, dennoch aber deutlich berechenbarer als die Karrierewege im deutschen Wissenschaftsbetrieb.

Obendrein darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass Geisteswissenschaftler*innen in den USA in der Regel nur promovieren, wenn sie auch eine akademische Karriere anstreben. Das heißt, die Promovierendenzahlen sind prozentual geringer, dadurch betreuen Professor*innen intensiver, und Promovierte, die eine Tenure-Track-Professur erhalten, arbeiten selbstständig und sind innerhalb der Departments als Kolleg*innen anerkannt.

Das sind große strukturelle Unterschiede. Obwohl natürlich auch das US-System generell hart ist für den Nachwuchs, vor allem in den ersten Jahren, in denen man sich in ihm behaupten muss, tendenziell also in einem früheren Stadium als in Deutschland. Diese Rahmenbedingungen scheinen Frauen entgegenzukommen, zumindest scheinen sie für Frauen günstiger zu sein als die deutschen. Sozialpolitisch sieht es natürlich anders aus. Bei Themen wie Elternzeit, Krankenversicherung oder Kindergeld, das es in den USA ja gar nicht gibt, ist Deutschland wiederum eindeutig familienfreundlicher.

ZOL: Sie sprachen vorhin von Ermunterung und Zusammenschluss als Mittel, um gegen Chancenungleichheiten vorzugehen. Und wenn das nicht reicht?

Lässig: Allgemein sollte man die Hand ausstrecken, Verbündete gewinnen und nicht davon ausgehen, dass Männer Frauen generell nicht in den Spitzenpositionen haben wollen. Die anderen, die sich da nicht anschließen, muss man dann allerdings auch mal durch ungewöhnliche Maßnahmen aufmerksam machen. Beispielsweise wenn das Geschlechterverhältnis auf der Ebene von Abteilungsleitungen gänzlich einseitig ist, kann eben für eine bestimmte Zeit kein Mann mehr berufen werden. Und dann muss man sich bemühen, die Ausschreibung so zu gestalten, dass Frauen sich auf die Position bewerben werden und eine reale Chance haben. Je nach Situation haben beide Strategien, Verbreitung von Awareness einerseits und gezielte Berufung andererseits, ihre Berechtigungen. Wichtig ist, in der einen wie anderen Form, dass wir stetig an dem Problem arbeiten und uns nicht selbstzufrieden zurücklehnen – etwa weil es jetzt in der Max-Weber-Stiftung vier Direktorinnen gibt.

Das Telefoninterview führte Sophie Genske am 15. Februar 2019.

Zitation

Simone Lässig, „Wir sollten immer das Ziel verfolgen, uns dem Ideal anzunähern“. Interview mit Simone Lässig, Direktorin des GHI Washington , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/wir-sollten-immer-das-ziel-verfolgen-uns-dem-ideal-anzunaehern