Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Im Jahr 2019, 30 Jahre nach der deutschen Einheit, wird er in Berlin, an der Schnittstelle von Ost und West, zum ersten Mal als gesetzlicher Feiertag begangen.[1] Zur Zeit der deutschen Teilung feierte man in der Bundesrepublik den Mutter- und in der DDR den Frauentag. Ohne hier auf ihre ursprünglichen Motivationen und Entwicklungen eingehen zu können, drängen sich hinsichtlich der beiden unterschiedlichen Bezeichnungen Assoziationen zu den Frauenbildern in beiden deutschen Staaten auf, die ihre Auswirkungen bis heute zeigen.

In der DDR bekamen die Frauen an ihrem Ehrentag oft das Frühstück ans Bett gebracht und mussten nichts im Haushalt tun. In den Betrieben servierten die männlichen Kollegen Kaffee und Kuchen, rote Nelken wurden verteilt.

Das bekannte DDR-Kinderlied „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ enthielt in der Version von 1972 eine Strophe, in der es heißt:

„Heut zu ihrem Ehrentag

soll sie einmal ruhn.

Alle Arbeit will ich gleich

für die Mutti tun“.[2]

Der Text knüpft an zwei wesentliche Faktoren im Alltag der Frauen in der DDR an: Sie waren in der Regel voll erwerbstätig, „Mutti“ und Hausfrau.

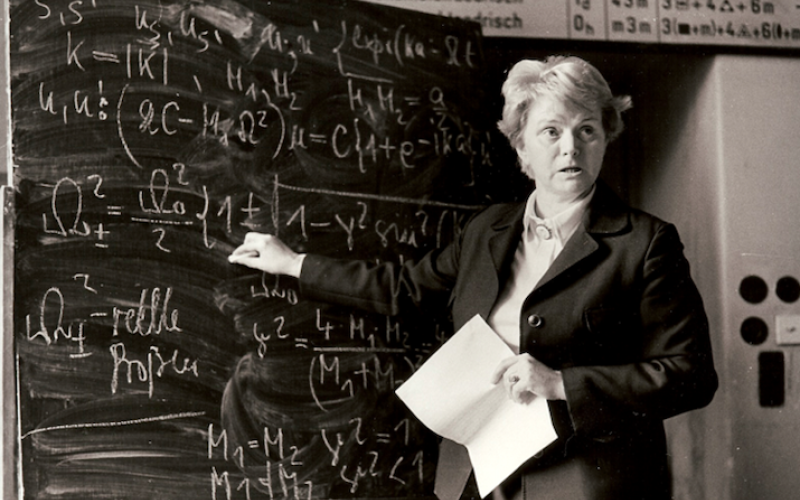

In der Politik des SED-Regimes war das Postulat der Gleichberechtigung der Geschlechter ein zentrales Thema, damit folgte man der marxistisch-leninistischen Philosophie, kompensierte aber auch den Arbeitskräftemangel. Die „Emanzipation von oben“ zielte darauf, dass Frauen „ihre Aufgabe als Bürgerin und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und Mutter vereinbaren“[3] konnten. Sozialpolitische Maßnahmen wie der Ausbau der Angebote zur Kinderbetreuung oder die Einführung von Haushaltstag und Babyjahr stehen ebenso für diese Politik wie Tempolinsen, Schnellkochtopf und Waschmaschine, die zur Effektivierung der Haushaltsarbeit beitragen sollten. Die Frauenerwerbsquote stieg bis 1989 auf ca. 80 Prozent. Nur ca. ein Viertel der weiblichen Erwerbstätigen war teilzeitbeschäftigt.

Laut Familiengesetzbuch sollten außerdem beide Ehegatten an der Kindererziehung und Haushaltsführung mitwirken. In der Praxis blieb jedoch zumeist die traditionelle Arbeitsteilung aufrechterhalten. Die Frauen arrangierten sich mit der Dreifachbelastung. Ihre ökonomische Selbstständigkeit und das stetige Gleichberechtigungs-Postulat beförderten, dass sie sich trotz der Defizite als gleichberechtigt empfanden, sich gewissermaßen innerlich emanzipiert hatten.

In der Bundesrepublik wurde jeweils am zweiten Sonntag im Mai der Muttertag gefeiert. Die Praktiken waren ähnlich. Mütter bekamen Frühstück ans Bett, Blumen gab es auch. Das bundesdeutsche Familienideal orientierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin am bürgerlichen Konzept der Ehe mit einem männlichen Ernährer. Die Frauen sollten vor allem Familienarbeit leisten.

Anders als in der DDR wurde sie jedoch als ein der Erwerbsarbeit gleichwertiger Beitrag zum Familienunterhalt gewertet.

Zudem wurden diskriminierende Regelungen, die etwa auf Entscheidungs- und Verfügungsmonopole des Mannes abzielten, abgeschafft. Wichtige Impulse für weitere Veränderungen lieferte zudem die neue Frauenbewegung und stieß damit die „Emanzipation von unten“ an. Im Laufe der Zeit wurde für Frauen zumindest im unteren Bildungssektor Chancengleichheit erreicht. Das emanzipatorische Bewusstsein wuchs, auch die Wahrnehmung der Vaterrolle änderte sich. Die Frauenerwerbsquote stieg, allerdings wurde die Teilzeitarbeit zur „Domäne berufstätiger Mütter“[4]. Haushalte mit zwei voll Erwerbstätigen blieben in der Minderheit.

Als Deutschland am 3. Oktober 1990 geeint wurde, trafen die unterschiedlichen Frauenbilder und Erfahrungen aufeinander. Ist im Folgenden von Ost- und Westdeutschen die Rede, zielt das nicht darauf, zu pauschalisieren. Statistische Daten, die häufig über den geografischen Zugriff auf die sogenannten alten und neuen Bundesländer erhoben wurden, zeigen jedoch Trends auf, die auch jenseits der Quantität festzustellen sind.

Im Jahr 1991 fand es die Bundesministerin für Frauen und Jugend Angela Merkel „natürlich“, dass die Frauenerwerbstätigkeit im Beitrittsgebiet zurückgehen würde, da den Frauen bisher die Chance gefehlt habe, ein Hausfrauenleben zu führen.[5] Die Erwerbsquote ostdeutscher Frauen sank in der Tat, dies war aber vor allem Arbeitsmarkt bedingt. Die Erwerbsneigung der Frauen blieb weiterhin deutlich höher als die der westdeutschen Frauen. Zwar stieg die Quote im früheren Bundesgebiet im Laufe der folgenden 30 Jahre kontinuierlich an, doch arbeiteten im Westen noch immer mehr Frauen in Teilzeit als in den neuen Bundesländern. Ein wichtiger Faktor für die Entscheidung für oder gegen die Berufstätigkeit war die jeweilige familiäre Situation der Frauen. Im Jahr 2015 sahen zwei Drittel der ostdeutschen Mütter mit kleinen Kindern keinen Anlass, sich für den Wunsch nach Vollzeitarbeit zu rechtfertigen. Umgekehrt verspürten 69 Prozent der Mütter im westlichen Bundesgebiet im gleichen Zeitraum einen Rechtfertigungsdruck, wenn sie eine Vollzeitstelle hatten oder anstrebten. Zogen Frauen von Ost nach West, machten sie häufig die Erfahrung, sich plötzlich erklären zu müssen, warum sie relativ kurz nach der Geburt oder überhaupt wieder arbeiten wollten. Migrierten Frauen in die jeweils andere Richtung, erinnern sie sich oft daran, wie selbstverständlich die Erwerbstätigkeit von Frauen dort war. 2015 waren 40 Prozent der ostdeutschen und nur 17 Prozent der westdeutschen Mütter in Vollzeit erwerbstätig. Arbeiteten ostdeutsche Frauen verkürzt, waren sie mit durchschnittlich 30 Wochenstunden immer noch zehn Stunden mehr beschäftigt als ihre westdeutschen Kolleginnen. Erstere wünschten sich zudem häufiger als letztere, Vollzeit arbeiten zu können. Anders als im Westen waren häufig nicht familiäre Verpflichtungen, sondern die mangelnde Verfügbarkeit an Vollzeitstellen der Grund für ihre Teilzeitbeschäftigung. Die steigende Erwerbsneigung westdeutscher Frauen fügte sich in einen europaweiten Trend, wurde aber auch durch einen Ost-West-Transfer begünstigt. Das weitreichende Kinderbetreuungssystem sowie die hohe Erwerbstätigkeit und das Selbstverständnis ostdeutscher Frauen wirkten langfristig auf die gesamtdeutsche Gesellschaft. Über 60 Prozent der Deutschen, darunter mehr als die Hälfte der Westdeutschen, empfanden diese Impulse hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als positiv für die vereinte Gesellschaft und förderlich für die Gleichstellung.[6]

Auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit gibt es Unterschiede zwischen Ost und West. Die Entwicklungen gingen aber in beiden Teilen Deutschlands – wenn auch auf unterschiedliche Weise – in dieselbe Richtung. Seit 1990 näherten sich die Trends an, wobei die einen sich ihre ökonomische Unabhängigkeit bewahrten und nicht zum bürgerlichen Geschlechterarrangement zurückkehrten und die anderen sich weiter davon entfernten. Zudem nimmt die Zahl jener Menschen zu, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Alters weder in der DDR noch in der alten Bundesrepublik sozialisiert wurden, sodass neben den tradierten Rollenbildern und Lebensentwürfen sukzessive neue an Bedeutung gewinnen.

[1] Der 8. März wird Frauentag, in: ZEIT online vom 24. Januar 2019 [zuletzt abgerufen am 7. März 2019].

[2] Uta Miersch, „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“ – Frauen- und Männerbilder in Kinderliedern der DDR, in: Alina Bothe, Dominik Schuh (Hg.): Geschlecht in der Geschichte: Integriert oder separiert?, Bielefeld 2014, S. 56.

[3] Art. 16 DDR-Verfassung von 1949.

[4] Norbert F. Schneider, Familie und private Lebensführung in West- und Ostdeutschland. Eine vergleichende Analyse des Familienlebens 1970–1992, Stuttgart 1994, S. 83.

[5] Gunnar Winkler, Die deutsche Vereinigung 1989 bis 2015. Positionen der Bürgerinnen und Bürger, Berlin 2015, S. 89 [zuletzt abgerufen am 7. März 2019].

[6] Zum Stand von 2015 vgl. Wippermann, Carsten: 25 Jahre Deutsche Einheit. Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in Ostdeutschland und Westdeutschland, hrsg. v. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2015, [zuletzt abgerufen am 7. März 2019].

Zitation

Anja Schröter, Geteilt und vereint. Frauenbilder in Ost und West , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/geteilt-und-vereint