Der folgende Beitrag erschien erstmals im Jahr 2012 in der Publikation „Professorinnen und Professoren gewinnen. Zur Geschichte des Berufungswesens an den Universitäten Mitteleuropas“, die von Christian Hesse und Rainer Christoph Schwinges herausgegeben wurde. Mit freundlicher Erlaubnis der Autorin Sylvia Paletschek veröffentlicht zeitgeschichte|online die Einleitung des Aufsatzes. Eine vollständige Version findet sich auf dem freien Dokumentenserver FreiDoks plus, ein Angebot der Universitätsbibliothek der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und im Material zu diesem Beitrag.

Eine Betrachtung von Berufungen unter der Kategorie Geschlecht eignet sich in besonderem Masse dazu, gleichsam wie in einem Vergrößerungsspiegel, die soziale Bedingtheit von Berufungen aufzuzeigen. Diese werden bis heute von den an Berufungsverfahren Beteiligten wenig oder gar nicht reflektiert, besteht doch die unhinterfragte illusio[1] des akademischen Feldes darin, nach dem vermeintlich harten Kriterium der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit ›die besten Köpfe‹ zu berufen. Bislang gibt es für das 19. und 20. Jahrhundert, d.h. die Phase der sogenannten modernen Universität, keine historische, quellenbasierte Untersuchung zur inhaltlichen Ausgestaltung und zum Wandel von Berufungskriterien. Bisher ist auch das Verhältnis von Berufung und Geschlecht in historischer Längsschnittperspektive nicht systematisch untersucht worden.

Berufungen unter Genderperspektive zu betrachten, heißt nicht nur danach zu fragen, ab wann Frauen berufen oder wie sie ausgegrenzt wurden. Es bedeutet auch, zu analysieren, wie Vorstellungen von Männlichkeit seit dem Mittelalter mit Wissenschaft und Universitätsamt verbunden wurden. Das Thema ist also auch für Epochen vor der offiziellen Zulassung von Frauen zum Studium und zur Habilitation bzw. zum Hochschullehrerberuf aktuell. In der männlichen Kodierung des Professorenberufs haben sich unterschiedliche historische Traditionsstränge überlagert und bis heute ihre Spuren hinterlassen: so die religiös-zölibatäre Prägung des Gelehrtenberufs im Mittelalter[2], die Verklammerung von universitärer Ausbildung und nur Männern zugänglichen Ämtern in Staat und Kirche oder die Imprägnierung von Universität und Wissenschaft durch das bürgerliche Geschlechtermodell des 19. Jahrhunderts. Die Universität war für Professoren nicht nur ein Ort der wissenschaftlichen, sondern stets auch der männlichen Bewährung: So ist beispielsweise im 19. Jahrhundert etwa vom ›Männerkampf im Senat‹ die Rede. Häufig findet man eine semantische Feminisierung des stellenlosen Privatdozenten als wartende Braut, die ohnmächtig verharren muss, bis der mächtige Ordinarius auf sie aufmerksam wird: »Ich habe von alters her die Vorstellung: ein Privatdozent ist wie eine Braut, man muss sich um ihn bewerben, er selber darf es nicht tun...«, so der Juraprofessor Rudolf von Ihering 1879. Georg Simmel sah den gescheiterten und »ewigen« Privatdozenten zur »Tragikomödie der alten Jungfer... verdammt«[3]. Erst die Anerkennung und Wahrnehmung durch andere Männer und das Einrücken in das Professorenamt machte den Privatdozenten zum wirklichen Mann.

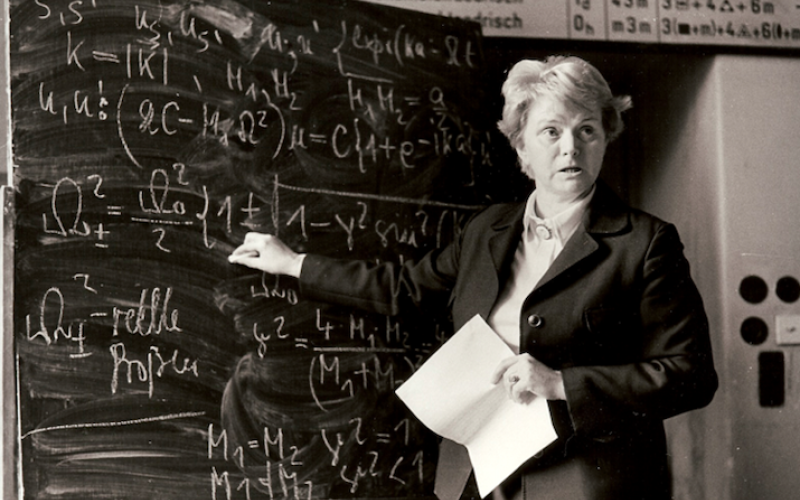

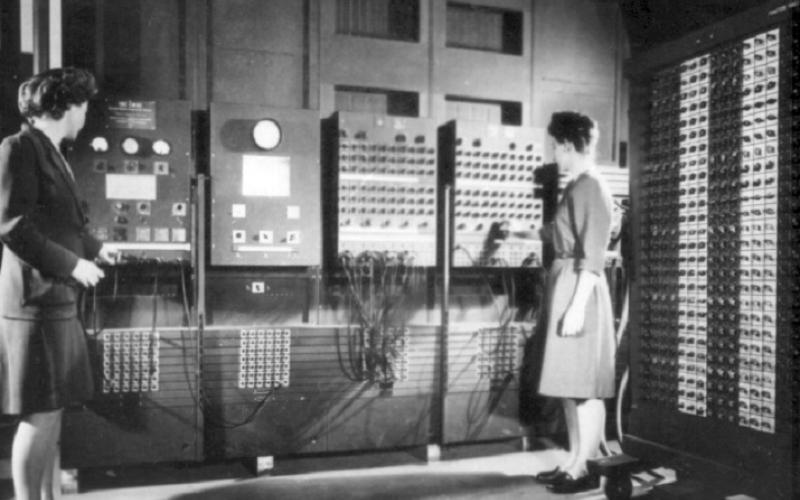

Sieht man von einzelnen Vorläuferinnen im 18. Jahrhundert wie etwa der Bologneser Physikprofessorin Laura Bassi[4] ab, kamen die ersten Frauen in Europa erst seit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auf Professuren. In Deutschland wurden Frauen offiziell zwischen 1900 und 1909 zum Studium zugelassen[5], habilitieren konnten sie seit 1920[6], 1923 wurde die erste Ordinaria berufen[7] und 1966 die ersten weibliche Rektorin[8]. Die in den deutschen Universitäten ausgebildeten männerbündischen Strukturen wurden nur zögerlich aufgebrochen und dies hat Nach- wirkungen bis heute: Nach den Zahlen der European Commission von 2006 hatte Deutschland 14,2% Professorinnen und rangierte damit europaweit auf einem der letzten Plätze[9].

Ich will meine Beschäftigung mit dem thematisch und zeitlich sehr weiten Feld von Berufung und Geschlecht im Folgenden einschränken und mich schwerpunktmäßig mit der Berufung von Professorinnen an bundesrepublikanische Universitäten von 1945 bis heute beschäftigen. Um die Entwicklung nach 1945 in einen historischen Kontext stellen zu können, werden in einem ersten Teil die Rekrutierungsmechanismen, wie sie sich im deutschen Universitätssystem am Anfang des 20. Jahrhunderts zeigten, als Ausgangspunkt vorgestellt. In einem zweiten Teil analysiere ich die Entwicklung des Professorinnenanteils und die Diskussion um Berufungen von Professorinnen in den 1950er und 1960er Jahre, um dann in einem dritten Teil Professorinnenberufungen in einem Längsschnitt von 1950 bis heute detailliert am Beispiel der Universität Freiburg zu untersuchen. Hier wird sich zeigen, dass die männliche Dominanz in der Universität erst seit Mitte der 1990er Jahre nachhaltig aufbrach und die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht im 20. Jahrhundert der Faktor der sozialen Ungleichheit war, der in den Berufungsverfahren zu den hartnäckisten Benachteiligungen und Leistungsverzerrungen in der Professorenrekrutierung führte. Abschließend will ich die Ergebnisse der neuesten soziologischen Untersuchungen zur Unterrepräsentanz von Professorinnen und zu Genderaspekten in Berufungsverfahren vorstellen.

[1] Unter der illusio versteht Bourdieu den Glauben an den Sinn eines Spiels in einem bestimmten gesellschaftlichen Feld, beispielsweise der Wissenschaft, vgl. Pierre Bourdieu und Loic Wacquant, Reflexive Anthropologie, Frankfurt am Main 1996, S. 128. Die jeweilige illusio ist Voraussetzung, um sich in einem Feld zurechtzufinden und von den anderen Akteuren als zugehörig erkannt zu werden. Zur illusio im wissenschaftlichen Feld gehört die Überzeugung, dass die epistemische, ‹reine› Wissenschaft von sozialen Dimensionen unberührt sei, in der Stellenvergabe ein meritokratisches Prinzip walte und Leistung zum Erfolg in der Wissenschaft führe. Etablierte Akteure im Feld haben habituell verankerte Vorstellungen, was gute wissenschaftliche Arbeit ist und wer als Mitspieler anerkannt ist. Siehe hierzu: Beate Krais, Wissenschaftskultur und Geschlechterordnung. Über die verborgenen Mechanismen männlicher Dominanz in der akademischen Welt, Frankfurt am Main 2000, S. 40.

[2] David Noble, A World without Women. The Christian Clerical Culture of Western Science, Oxford 1993; Bea Lundt, Zur Entstehung der Universität als Männerwelt, in: Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung, Bd. 1: Vom Mittelalter bis zur Aufklärung, hg. von Elke Kleinau und Claudia Opitz, Frankfurt am Main 1996, S. 103–118.

[3] Zitiert nach Martin Schmeiser, Akademischer Hasard. Das Berufsschicksal des Profes- sors und das Schicksal der deutschen Universität 1870–1920, Stuttgart 1994, S. 66f.

[4] Der Physikerin Laura Bassi (1711–1778) wurde 1732 der Doktorgrad verliehen und sie wurde zur Universitätsprofessorin ernannt. 1734 erfolgte ihre Aufnahme in die Bologneser Akademie, an der sie schliesslich als erste Frau an einer Akademie überhaupt 1745 eine bezahlte Stelle erhielt. Siehe hierzu: Beate Ceranski, »Und sie fürchtet sich vor niemandem«. Die Physikerin Laura Bassi (1711–1778), Frankfurt am Main 1996.

[5] Zur Zulassung von Studentinnen an deutschen Universität siehe unter anderem Elisabeth Dickmann und Eva Schöck-Quinteros (Hg.), Barrieren und Karrieren. Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland, Berlin 2000; Patricia M. Mazón, Gender and the Modern Research University. The Admission to German Higher Education, 1865–1914, Stanford 2003; als knappe Zusammenschau mit zahlreicher weiterführender Literatur Annette Vogt, Wissenschaftlerinnen an deutschen Universitäten (1900–1945). Von der Ausnahme zur Normalität?, in: Examen, Titel, Promotionen. Akademisches und staatliches Qualifikationswesen vom 13. bis zum 21. Jahrhundert, hg. von Rainer C. Schwinges (Veröffentlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 7), Basel 2007, S. 705–729, bes. S. 708–714; siehe jetzt auch Trude Maurer, Einführung. Von der Gleichzeitigkeit des Ungleich- zeitigen: Das deutsche Frauenstudium im internationalen Kontext, in: Der Weg an die Universität. Höhere Frauenstudien vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, hg. von ders., Göttingen 2010, S.7–22.

[6] Elisabeth Boedeker und Maria Meyer-Plath (Hg.), 50 Jahre Habilitation von Frauen in Deutschland. Eine Dokumentation über den Zeitraum von 1920–1970, Göttingen 1974.

[7] 1923 wurde die Agrikulturchemikerin Margarete von Wrangell an der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim auf eine Professur für Pflanzenernährungskunde berufen und zur ersten Ordinaria in Deutschland. Siehe unter anderem Ulrich Fellmeth, Margarete von Wrangell – die erste Ordinaria in Deutschland, in: Hohenheimer Themen. Zeitschrift für kulturwissenschaftliche Themen 7 (1998), S. 3–26; Margit Szöllösi-Janze, Plagiatorin, verkanntes Genie, beseelte Frau? Von der schwierigen An- näherung an die erste deutsche ordentliche Professorin, in: Wirtschaft & Wissenschaft 8/4 (2000), S. 40–48.

[8] Zur ersten Rektorin in der alten BRD wurde 1966 die Chemikerin Margot Becke an der Universität Heidelberg gewählt. Verena Türck, Margot Becke-Goehring. Erste Professorin und erste Rektorin der Universität Heidelberg – ein Interview mit einer Zeitzeugin, in: Wissenschaft als weiblicher Beruf? Die ersten Frauen in Forschung und Lehre an der Universität Heidelberg, hg. von Susan Richter (Universitätsmuseum Heidelberg Kataloge 3), Heidelberg 2008, S. 41–53, hier: S. 43. In der DDR wurde die Physikerin Lieselott Herforth 1965 an der TU Dresden zur ersten Rektorin gewählt, ebd., S. 44.

[9] Inken Lind, Ursache der Unterrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen – individuelle Entscheidungen oder strukturelle Barrieren?, in: Exzellenz in Wissenschaft und Forschung. Neue Wege in der Gleichstellungspolitik, hg. vom Wissenschaftsrat, Köln 2007, S. 59–86, Zahlen S. 59.

Zitation

Sylvia Paletschek, Berufung und Geschlecht. Berufungswandel an bundesrepublikanischen Universitäten im 20. Jahrhundert (Reprint) , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/berufung-und-geschlecht