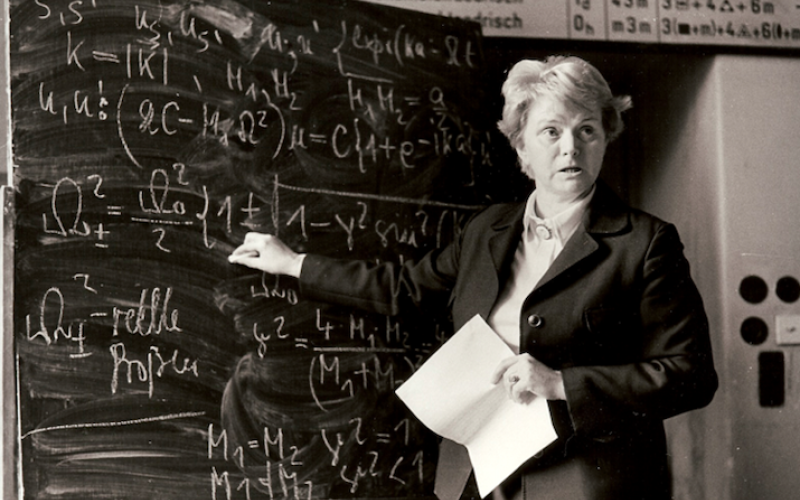

Anke te Heesen hat seit dem Jahr 2011 den Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte mit dem Schwerpunkt der Bildung und Organisation des Wissens im 19. und 20. Jahrhundert an der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Von April 2019 bis zum März 2020 war sie zudem Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Geschichtswissenschaften.

Das Gespräch führte Annette Schuhmann, leitende Redakteurin von zeitgeschichte|online.

A.S.: Du bist nicht auf einem „geraden“ Weg zur Geschichtswissenschaft gelangt, sondern hast Erfahrungen in anderen Fächern gesammelt: der Kulturpädagogik, den Museums- und Kulturwissenschaften. Hast Du vor dem Hintergrund dieser Bildungsbiografie fachspezifische Unterschiede in Fragen der Gleichstellung feststellen können? Auffällig ist beispielsweise, dass in der Visual History im Vergleich etwa zur traditionellen Geschichtswissenschaft, Frauen in der Mehrzahl sind.

te Heesen: Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren viel getan hat. Ich bin in einem Fach groß geworden, du hast es benannt – Kulturpädagogik –, in dem Frauen stark vertreten waren. Bei den Lehrenden war das damals in den achtziger Jahren ein wenig anders. Das hat sich jedoch gewandelt. In den Kulturwissenshaften sind es gefühlt noch immer neunzig Prozent Frauen. Und wenn ich jetzt die aktuelle Quote aus Tübingen, wo ich gelehrt habe, vor Augen habe – das sind dann vielleicht sechzig Prozent Frauen und vierzig Prozent Männer. Das heißt aber nicht, dass es nicht einzelne Seminare gibt, in denen nur Frauen sitzen. Gleichzeitig hatten wir Anfang der 2000er Jahre sehr viele männliche Lehrende und viel mehr weibliche Studierende, das änderte sich dann u.a. auch durch meine Einstellung in Tübingen. Hier am Lehrstuhl Geschichtswissenschaften sind wir sogar fast paritätisch aufgestellt.

A.S.: Bist Du auf deinem Weg, der wirklich sehr spannend ist, jemals an die gläserne Decke gestoßen?

te Heesen: Nein. Kein einziges Mal. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht wahrgenommen. Ich bin zu Hause in einer sehr männlichen Umgebung großgeworden, in der klar war, dass mein Selbstbewusstsein sich u.a. daraus rekrutiert, dass ich sowohl weibliche als auch männliche Eigenschaften erlernen musste und diese doppelte Ausstattung hat mir später sehr geholfen. Für andere wäre dies vielleicht eine Zumutung gewesen. Das ist, glaube ich, von Lebenslauf zu Lebenslauf unterschiedlich. Wenn es eine gläserne Decke gab, dann habe ich sie nicht bemerkt. Es gibt aber ein Problem, das ich immer wieder habe, und das ich nicht als gläserne Decke bezeichnen würde, eher als gläserne Wände. Ich versuche konsensorientiert zu arbeiten, auch wenn ich Gruppen leite. Diese Art von Konsensorientierung wird manchmal von männlichen Verhaltensweisen übertönt, das heißt etwa „Klartext“ zu sprechen, schnell zu entscheiden, nicht die Ruhe zu besitzen, um nochmal ein Gespräch darüber zu führen. Davon lasse ich mich leider verunsichern.

Es gibt beispielsweise in der Form der Entscheidungsfindung oder einer Gruppenarbeit, männliche und weibliche Vorgehensweisen, die ich ganz klar wahrnehme und durch die ich mich oftmals von dem Weg, den ich eigentlich beschreiten möchte, abbringen lasse. Dabei bin ich durchaus jemand, der Entscheidungen treffen kann und diese dann auch durchsetzt. Ich würde das jedoch gerne konsensorientiert tun. Gelingt mir das nicht, ärgere ich mich im Nachhinein und denke mir: Warum habe ich klein beigegeben? Oder warum habe ich das nicht einfach durchgefochten? Also dieses sich selbst in Frage stellen bleibt und das geht auch nicht mal eben so weg. Das erlebe ich täglich.

A.S.: Ihr seid, am Institut für Geschichtswissenschaften der HU, in der Frage der Gleichstellung tatsächlich überdurchschnittlich gut aufgestellt, jedenfalls im Vergleich zum gesamten geisteswissenschaftlichen Bereich in Deutschland. Insgesamt 38% der Professor*innen sind weiblich. Bei den Privatdozent*innen sind 4 von insgesamt 10 Frauen und beim Fakultätsrat sind es sogar 6 Frauen von insgesamt 7 Personen. Das ist ungewöhnlich.

te Heesen: Das ist ungewöhnlich. Und wir haben außerdem eine kleine Runde, die wir dem Fakultätsrat vorschalten. Wir nennen das „erweitertes Dekanat“. In dieser Runde waren zeitweise nur Frauen vertreten. Es ist beeindruckend, zu sehen, dass sich Verhältnisse wirklich ändern können. Wobei ich sagen muss, dass dies nicht an einzelnen Fächern festzumachen ist. Mittlerweile ist die Gleichstellungspolitik so weit gediehen, dass sie im Bewusstsein der meisten verankert ist. Die hochschulpolitischen Instrumente der Gleichstellung sind in jedem Institut angekommen, egal in welchem Fach. Allerdings gibt es einzelne Themen, für die sich mehr Frauen finden. Es sind mittlerweile eher thematische Schwerpunkte, die den Ausschlag geben und ab und an mag auch noch ein wenig eine alte Fächerstruktur mitschwingen. Aber das ist in den letzten fünf Jahren in den Hintergrund getreten.

A.S.: Als ich vor einem Jahr am Workshop zur Bildethik am ZZF teilnahm, war ich vollkommen überrascht, dort fast nur Frauen zu sehen. Noch vor kurzem vertraten viele die Meinung, die sogenannten „weichen Themen“ ziehen eher Frauen an. Allerdings kann auch Visual History ein ziemlich hartes Thema sein. Hast du eine Erklärung für die Aufteilung der Geschlechter nach Themen?

te Heesen: Das mag manchmal Zufall sein und manchmal eben nicht. Es gibt mehr weibliche Absolventinnen als je zuvor. Dass sich in einzelnen Themenbereichen mehrheitlich Frauen durchsetzen, liegt schlichtweg daran, dass wir mehr Abschlüsse von Frauen haben als vor zwanzig Jahren. Das Beispiel der Visual History ist eines. Dort geht es auch um harte Themen, wie Du sie nennst, aber die Methoden der Visual History sind nicht unbedingt hart. Sie berufen sich jedoch auf ein bestimmtes sinnliches Potenzial: auf die Fähigkeit auf Bilder blicken zu können.

A.S.: In meiner Studienzeit, den 1990er Jahren, gab es subtile Warnungen vor bestimmten Themen. Das betraf etwa die damals sogenannte Frauengeschichte und die Alltagsgeschichte. Themen aus diesem Spektrum galten als Karrierekiller oder führten mindestens ins Abseits. Wenn du die Themenwahl der Studierenden und Promovierenden heute betrachtest, wird der Weg von beiden Geschlechtern gleichermaßen vorausschauend geplant oder gibt es auch da Unterschiede?

te Heesen: Das kann so sein. Ich habe eine gezielte Karriereplanung bis jetzt bei keinem meiner Studierenden beobachtet. Was damit zusammenhängt, dass ich als Professorin nicht diejenige bin, die die Karriere plant. Ich vermittle vielmehr Themen, für die ich brenne, die bearbeite ich auch, unabhängig davon, ob das opportun ist und mir irgendwelche Preise einbringt und somit treffe ich auch oft auf Studierende oder Doktoranden, die ähnlich arbeiten wie ich. In dieser Hinsicht gibt es aus meiner Erfahrung keine Geschlechterunterschiede. Es gibt genauso viele Männer wie Frauen, die für das, was sie machen, brennen und das nicht aus Karrieregründen tun.

Allerdings erhalten sie von mir auch genau diesen Rat. Ich sage als etablierte Akademikerin, dass wir die Karrieregesichtspunkte im Blick haben müssen, dass etwa ein bestimmtes Alter nicht überschritten sein sollte, wobei das auch ausdiskutiert werden muss, da habe ich keine bestimmte Grenze. Ob das jeweilige Thema zukunftsfähig ist, darüber spreche ich natürlich mit jedem einzelnen Doktoranden. Das Wichtigste ist aber, dass man für etwas brennt und sich darin drei bis vier Jahre versenken möchte. Insofern ist die Frage danach, ob es eine Geschlechterverteilung gibt, bei mir schlecht gestellt. Ich kann sie nicht beantworten.

A.S.: Die Frage ist letztlich auch vor dem Hintergrund der akademischen Strukturen in Deutschland irrelevant. Man kann ja auch „alles richtig machen“ und es führt dennoch nicht in eine unbefristete Professur.

te Heesen: Das ist auch immer meine Standardantwort. Sobald Studierende zu mir kommen oder gerade auch Promovierende fragen, was soll ich machen, wie kann ich das schaffen? Dann ist es so, dass wir erstens wissen, dass es nicht genügend Stellen gibt, und zweitens, dass jede Entscheidung für eine Person auf einer Stelle immer auch vom Zufall geprägt ist. Es gibt kontingente Anteile, die nicht davon abhängig sind, ob die Kommission gut zusammengesetzt ist, ob das Thema fantastisch ist, ob die beiden Bücher erfolgreich waren.

A.S.: Ich kenne mich in der Wissenschaftsgeschichte nicht besonders gut aus, aber es wird schnell deutlich, dass das Fach sehr männlich dominiert ist. In deiner Literaturliste sehe ich aber, dass du sehr oft mit Frauen zusammengearbeitet hast. Ist das Zufall oder liegt das an der Arbeitsweise von Frauen? Arbeiten Frauen anders? Produzieren sie Wissenschaft anders?

te Heesen: Für die Wissenschaftsgeschichte gilt zunächst, dass es sich bis weit in die 1980er Jahre um ein sehr männlich geprägtes Feld handelte. Das hat sich erst in den 1990er Jahren wirklich verändert, was ganz einfach daran liegt, und damit hätten wir schon einmal das erste Klischee, dass es sich im Wesentlichen von Beginn an, also seit den 1930er Jahren um die Geschichte der Naturwissenschaften handelte. Das ändert sich derzeit. Wissenschaft wird mittlerweile weiter gefasst, nicht nur im Sinne der science, als Naturwissenschaft. Allerdings haben die Naturwissenschaftshistoriker, und das ist wiederum das, was mich daran begeistert, andere Erfahrungen. Zu einer guten Wissenschaftsgeschichte gehörte, dass man auch in einer Naturwissenschaft ausgebildet war. Die Mehrzahl der Naturwissenschaftler, die in die Geschichtswissenschaft gegangen sind, hatten Labor- oder klinische Erfahrung, das sind also oftmals Teamplayer gewesen, die es gewohnt waren, in einer Gruppe zu arbeiten, und das hat mich immer sehr gereizt.

Innerhalb der Wissenschaftsgeschichte habe ich also nicht darauf geachtet, ob ich mit Frauen oder Männern zusammenarbeite, ich habe nach Sympathie entschieden und nach Teamfähigkeit. Du merkst ja deinem Gegenüber an, ob eine Teamarbeit schon einmal erprobt wurde, ob jemand mitdenkt, ob jemand fähig ist, sich in deine Lage hineinzuversetzen und vielleicht sogar schon Schritte vorausdenken kann. Ich selbst arbeite sehr strukturiert, das habe ich immer auch bei meinem Gegenüber gesucht und da, wo ich es gefunden habe, hat sich eine Zusammenarbeit ergeben und das war schön. Und vielleicht hat es in der Wissenschaftsgeschichte mehr von diesen in Teamfähigkeit erprobten Personen gegeben als in anderen Bereichen.

A.S.: Das ist eine interessante Erklärung, die mit Geschlecht gar nichts zu tun hat.

te Heesen: Ja, außer mit der Tatsache, dass Naturwissenschaften bis in die achtziger Jahre männlich geprägt waren und ich auch gerne, sehr gerne mit Männern zusammenarbeite.

A.S.: In den Geisteswissenschaften sind wir doch häufig Einzelkämpfer*innen. In meiner Studienzeit war die Gruppenarbeit oft sehr unbeliebt.

te Heesen: Das hat sich verändert. Insofern als dass wir jetzt in den Studienordnungen und Akkreditierungen immer sehr viel Wert darauf legen, die verschiedenen Möglichkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens aufzuzeigen. Das heißt Ausstellungen konzipieren, in Gruppen zu arbeiten usw. Durch die neuen digitalen Möglichkeiten, PowerPoint, Netzausstellungen, kollaborative Projekte ist das wissenschaftliche Arbeiten wesentlich niederschwelliger geworden. Nicht, dass es jetzt mehr Geld gibt. Aber die Instrumente dafür stehen zur Verfügung, sodass man verschiedene Projekte annähernd professionell umsetzen kann und deshalb auch die Lehrformen kollaborativer sind. Zwar sind noch nicht alle Kolleg*innen den neuen Methoden offen gegenüber, aber doch einige. Ich glaube auch, dass sich die Wahrnehmungen verändert haben, und dass damit auch die Auffassung, dass Gruppenarbeit Spaß machen kann, zunimmt.

A.S.: Liegt es an der Geschichte unseres Faches, dass im Vergleich zu den MINT-Fächern die Gleichstellungsarbeit relativ schwergängig ist?

te Heesen: Gute Frage. Also jetzt einmal annehmend, dass es so ist und wir hier eher ein untypisches Institut wären: Ich empfinde die Strukturen in der Geschichtswissenschaft oftmals als wesentlich konservativer, im guten wie im schlechten Sinne, hinsichtlich der Rituale, bis hin zu Prüfungsritualen und im Umgang miteinander. Wenn noch irgendwo Sonderdrucke verteilt werden, dann in den Geschichtswissenschaften, weil das Buch, zum Glück, einen ganz anderen, selbstverständlicheren Stellenwert hat als beispielsweise in den viel offeneren und auch breiter angelegten Fächern wie den Kulturwissenschaften.

Das Eine ist dieses im besten aber auch problematischen Sinne konservative eines Faches. Gleichzeitig erlebe ich die Geschichtswissenschaften oft als paternalistisch oder maternalistisch hinsichtlich des Schüler*innen/Lehrer*innen-Verhältnisses. Es gibt noch immer die Idee, Schüler zu generieren. Dazu passt keine Gleichstellungsquote. Schüler generiert man anders, aber nicht, indem man auf das Geschlechterverhältnis schaut. Interessant finde ich, dass wir inzwischen Spielzimmer für Kinder, Elternzimmer, Gleichstellungsprogramme für Doktorandinnen und Mentorinnenprogramme haben. All das ist gut und schön, aber wir müssten Gleichstellung viel mehr im Alltag umsetzen.

Ich glaube, dass all diese Programme nur dann gut funktionieren, wenn ich selbstverständlich davon ausgehen kann, dass ich eine gute Mentorin für meine Doktoranden bin, das heißt, ich muss Zeit investieren. Zeit, in einem Maße wie sie das jetzige System mit seinen Drittmittelaufkommen, mit seinem Emailverkehr, mit dem Vernetzungs- und Kooperationsgedanken über Kontinente hinweg, auffrisst. Vor diesem Hintergrund sehe ich oftmals die gegenwärtige Universitätslandschaft als kontraproduktiv an für die Förderung von Frauen. Ich glaube, Frauenförderung ist da am besten aufgehoben, wo jeder Lehrstuhl, auch wenn es diesen Begriff mittlerweile nicht mehr gibt, wo jeder Lehrstuhl den Gleichstellungsgedanken selbst umsetzt und das kann ich als Professorin nur tun, in dem ich mir Zeit nehme für meine Doktorandinnen.

A.S.: Das ist ein interessanter Aspekt, der in unseren Interviews immer wieder auftaucht. Am Ende leiden alle darunter, das ist kein Gleichstellungsproblem. Überhaupt ist mir bei meiner Arbeit als Gleichstellungbeauftragte aufgefallen, dass die Probleme, die an mich herangetragen wurden, selten ausschließlich Gleichstellungsprobleme sind, sondern strukturelle Probleme des gegenwärtigen Wissenschaftssystems. Auch innerhalb des Wissenschaftsbetriebes, wie in den meisten Bereichen der Arbeit, hat sich das Arbeitsvolumen in den letzten dreißig Jahren enorm verdichtet. Darauf verwies auch Eva Schlotheuber in unserem Interview. Sie erzählte von ihrer Promotionszeit, in deren Verlauf sie ihre Kinder bekam. Damals, so Schlotheuber, war es möglich, sich zurückzuziehen aus dem Wissenschaftsalltag und sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. So musste sie beispielsweise kaum Vorträge halten oder Konferenzen besuchen. Das wäre heute kaum möglich. Die Forderung nach ständiger Präsenz in Kombination mit einer ungeheuren Verdichtung der Arbeit macht es offenbar unmöglich, Zeit für eine gute Betreuung aufzubringen. Siehst du das auch so?

te Heesen: Absolut. Und mein Weg war schon nicht mehr so wie der, den Du von Eva Schlotheuber beschreibst. Bei mir war Präsenz schon notwendig, aber nicht in dem Maße wie das heute der Fall ist. Und das ist eines der Probleme, die ich bedenkenswert finde. Der Vernetzungsgedanke, der immer erwähnt wird, und der sicherlich gut und schön ist, gleichzeitig aber die Möglichkeiten des Rückzugs verhindert. So muss man etwa sehr, sehr viel Selbstbewusstsein haben, um einen Vortrag nicht zuzusagen. Ich sage meinen Doktoranden immer, wenn ihr überlegt zu- oder abzusagen, lasst uns das gemeinsam besprechen, lasst uns das Für und Wider abwägen und wenn ihr wollt, erteile ich euch „die Absolution“. Diese Art von Unterstützung bekommt man nur durch ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen hin und das bedeutet Zeit.

A.S.: Du hast gerade den Vernetzungsgedanken erwähnt. Am Ende eines jeden Interviews fragen wir in der Regel danach, was etablierte Wissenschaftler*innen Nachwuchswissenschaftler*innen raten. Die Standardantwort ist immer der Hinweis auf Vernetzung. Gleichzeitig aber brauchen wir genau das: Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Entwickeln, Zeit zum Arbeiten, die man oft allein verbringt, bis man sich seiner selbst und seines Themas sicherer ist. Erst dann kann man doch damit rausgehen. Das sind zwei sich oft widersprechende Herangehensweisen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Vernetzungsidee kommt aus der modernen Unternehmensphilosophie und gilt als Grundlage des Erfolgs. Ich habe aber auch beobachtet, dass einige vor lauter Vernetzung kaum mehr zum Arbeiten kommen.

te Heesen: Wir müssen unterscheiden: Es gibt viele Ebenen der Vernetzung. Und es gibt viele verschiedene unterschiedliche Vernetzungsbedarfe. Während das vielleicht am Beginn der Promotion nicht ganz so stark ist, wächst der Bedarf im zweiten und im dritten Jahr. Innerhalb eines Graduiertenkollegs lerne ich beispielsweise einen festen Stamm von Professoren und Professorinnen kennen, das ist ein überschaubarer Rahmen. Die Art, sich darin geschmeidig zu bewegen und sich seine Zeit dennoch nehmen zu können, ist eine gute Übung.

Auch ein Lehrstuhl hat natürlich seine Anforderungen, wenn er gut funktionieren soll. Wenn es eine Gruppe von sechs bis zehn promovierenden Leuten gibt, die sich auf Tagungen hinweist, von der jeweiligen Lektüre berichtet... Diese Art von sozialem Miteinander würde ich auch als Vernetzung betrachten, die halte ich für sehr wichtig. Sobald man aber rausgeht, zu Tagungen, in andere Institute und vielleicht sogar international, das muss man sich sehr gut überlegen.

A.S.: Da wir hier über Gleichstellung reden, wie könnt ihr als Verantwortliche, auch als Vorbilder Situationen schaffen, in denen Frauen genauso viel und frei sprechen, wie Männer dies sehr oft tun. Gibt es einen Blick dafür?

te Heesen: Teilweise treffe ich auf Studierende, die diesen Blick selbst mitbringen. Das sind die ganz glücklichen Seminare, da muss ich nicht viel machen. Alles andere hängt natürlich von meiner Diskussions- und Seminarleitung ab. Ich lasse Referate in einer Länge von 45’ nicht zu, wo dann hinterher noch drei Fragen gestellt werden und man nicht mehr über den Text spricht. Ein weiterer zeitintensiver Faktor: ich spreche Frauen, aber auch Männer, die sich nicht zu Wort melden, nach dem Seminar oder vor dem Seminar, immer dann, wenn ich eine gute Gelegenheit finde, sie alleine zu sprechen, an und versuche, sie zu ermutigen. Im letzten Jahr und meiner Zeit als Direktorin gelang mir das überhaupt nicht. Ich hatte einfach keine Zeit für diese Extraminuten, für das Warten, bis alle gegangen sind, Ansprechen, Reden. In all den Jahren zuvor jedoch, habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Manchmal fordere ich eine Studentin auf, in meine Sprechstunde zu kommen, und dann besprechen wir das dort. Das hat bisher gut funktioniert.

A.S.: Zu den strukturellen Problemen des Wissenschaftsbetriebes: Letztlich sind wir alle verantwortlich dafür, dass der Betrieb so läuft wie er läuft. Es geht mittlerweile ein unglaubliches Zeitbudget für die Verwaltung, für Drittmitteleinwerbung, für die Koordination usw. drauf. Dann beginnt schon wieder die nächste Tagung, das nächste Graduiertenkolleg. Wie könnten wir selbst die Schraube wieder ein wenig zurückdrehen? Wie wird das bei Euch diskutiert, wird das überhaupt diskutiert?

te Heesen: Ja, das diskutieren wir häufig. Ob es Ideen gibt, kann ich nicht sagen. Aber wenn ich an meine kleine Gruppe hier denke und an den Lehrstuhl, dann spielt die soziale Kompetenz für mich im Einstellungsverfahren eine ganz große Rolle. Wir organisieren wöchentlich freie Zeit, die wir gemeinsam verbringen, indem wir zusammen essen. Jeder bringt einfach etwas mit. Leider ist diese Praxis durch mein Direktorat zurückgegangen. Aber wir hatten immer einen Tag, an dem wir gemeinsam Mittag essen, alle die gerade da sind. Und dass es diese kleine Insel gibt, die nicht festgelegt ist, die kein Besprechungszeitraum ist, diese eine halbe Stunde hilft enorm um den anderen wahrnehmen zu können, unabhängig von der Hilfs- oder Assistenztätigkeit, jenseits der Forschung. Das Sprechen über anderes, ob es Kindererziehung, Blumen oder sonst was ist, empfinde ich als sehr hilfreich. Dazu muss es flache Hierarchien geben. Nicht jeder ist dazu geeignet, um mit flachen Hierarchien umzugehen, das muss auch gar nicht sein. Aber zugunsten des Sprechens, sind die Hiwis, die Doktoranden und die Sekretäre genauso wichtig wie alle anderen. Das sind zwei Punkte, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Und da ist die Frage, wer spricht, ein Mann oder eine Frau, nicht mehr wichtig. Es geht um die Inhalte. Und die sind dann etwa Kindererziehung oder ein Film und sie sind gleichberechtigt mit der Frage, nach dem letztem Aufsatz von XY. Hinzu kommt, dass wir viele Gastwissenschaftler*innen am Lehrstuhl haben, die wir irgendwie einbinden müssen, wir können nicht alle zwei Wochen eine Party machen. Dafür eigenen sich die gemeinsamen Imbisse sehr.

A.S.: Mir ist schon während meines eigenen Studiums in den 1990er Jahren aufgefallen, dass die Herkunft der Studierenden sehr homogen ist. Wo siehst du Exklusionsmechanismen, die Frauen eventuell stärker treffen könnten? Die Exklusion von bildungsfernen Schichten ist für Deutschland ja sehr typisch.

te Heesen: Ja. Das stimmt, wobei wir ja am Ende der Kette sitzen: Denn Lehrer*innen spielen eine große Rolle. Lehrer*innen haben an den Schulen dasselbe Zeitproblem wie wir auch. Wo können sie am Rande des Unterrichts ein Gespräch mit einer einzelnen Schülerin führen? Mangelnde Zeit und Verdichtung sind strukturelle Probleme, die auf allen Ebenen existieren.

Was wir hier am Institut gemacht haben, finde ich ganz großartig, und das kann ich so sagen, weil ich es nicht selbst verantworte. Wir haben eine Initiative gegründet, die Geld bekommt u.a. auch aus der Frauenförderung. Diese Initiative nennt sich „Seid ihr die Ersten?“. Das ist eine Initiative, die von den Studierenden ausging, in der der Mittelbau sich stark engagiert, teilweise auch Professor*innen, in der es um die speziellen Probleme geht, die sich ergeben, wenn ich in meiner Familie die oder der Erste bin, der studiert und ich eigentlich gar nicht weiß, wie das geht. Dafür gibt es spezielle Austausch- und Hilfsformate und das wird sehr gut angenommen. Das Projekt ist erfolgreich, macht großen Spaß und scheint auch wirklich zu helfen.

Der zweite Punkt, bei dem Herkunft eine große Rolle spielt: Wir haben seit einiger Zeit verpflichtende Einführungskurse in der Geschichtswissenschaft im ersten Semester und da halte ich es mit Martin Warnke: Die Großen für die Kleinen. Die Einführungskurse überlassen wir am Institut nicht einfach den wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, sondern wir sind auch mit dabei. Das sind sechs Stunden pro Woche, pro Einführungskurs und zwei davon unterrichte ich selbst. Es geht zum Beispiel darum, Lesen zu lernen und das Lesen von Grund auf zu erklären. Da habe ich manchmal den Eindruck – du hast die finanziellen Probleme angesprochen, da kann man nicht viel dran ändern, außer die Studierenden auf Stipendienprogramme hinzuweisen – das wir wichtige Aufbauarbeit auch für diejenigen leisten, die nicht aus Akademikerfamilien kommen.

A.S.: Aber geht es nicht bei den „Ersten“ um eine gewisse Schwellenangst?

te Heesen: Ja, es geht um eine habituelle Klippe und die versuchen wir durch solche Maßnahmen zumindest zu mildern. Wir bilden uns nicht ein, dass wir sie umgehen können. Klippe bleibt Klippe und wir können keine Sozialisation im Nachhinein ändern. Ich selbst bin dafür sensibilisiert, da ich mein Studium von meinen Eltern bezahlt bekommen habe, insofern gehörte ich zu dieser privilegierten Gruppe von Studierenden, auf der anderen Seite komme ich aus einem Elternhaus, das aus einem bäuerlichen und kleinbürgerlichen Milieu stammt, für die die Frage, ob man studiert, nicht relevant war, geschweige denn, dass mir das in irgendeiner Form geraten wurde.

A.S.: Wahrscheinlich hat Dein Studienwunsch eher Misstrauen erweckt?

te Heesen: Auf jeden Fall. Und deshalb gibt es zwei Problembereiche: Der eine ist die finanzielle Seite und der andere die habituellen Einfügung. Wissenschaft besteht eben nicht nur aus abrufbarem Wissen oder neuen Forschungsgedanken. Zur Wissenschaft gehört es auch Wissen zu repräsentieren und sich entsprechend zu verhalten.

A.S.: Es gibt Kolleg*innen, die in Bewerbungsverfahren sehr auf einen relativ stromlinienförmigen Lebenslauf achten. Was mich hingegen interessiert, ist die Frage, was haben die noch gemacht, wo waren die Bewerber*innen vor und nach dem Studium, was haben sie sich angeschaut. Ich halte es gerade für das Studium der Geschichtswissenschaft für enorm wichtig, zu sehen, woraus die Welt außerhalb der Universität besteht? Schließlich werden wir das, was wir beobachten, irgendwann erforschen. Wie bewertest du Lebensläufe? Ich habe das Gefühl, dass die Stromlinienform oft sehr erwünscht ist bei der Rekrutierung des Nachwuchses. Alles andere eher Misstrauen erweckt, zu schwierig und zu fremd ist.

te Heesen: Das ist von Mal zu Mal anders. Grundsätzlich ist das immer positiv. Vielleicht können wir die Frage auch noch einmal zurückspielen, hin zu der Frage, die du mir vor einiger Zeit gestellt: Die Frage nach dem Umgang mit meinen Doktorand*innen: Wichtig ist, dass der Lebenslauf lückenlos ist. Aber nicht lückenlos wie du es beschrieben hast, sondern lückenlos in dem Sinne, dass der Lebenslauf keine Zeit der Untätigkeit haben darf. Es geht nicht um Stromlinienförmigkeit. Man kann auch Biologie studiert haben, für Wissenschaftshistoriker*innen sowieso gut. Wir sind von Seiten der Wissenschaftsgeschichte per se darauf abonniert, krumme Lebensläufe aufzunehmen, von daher fremdel ich damit auch nicht. Lückenlos bedeutet, dass man der Abfolge verschiedener Erfahrungen einen Sinn und ein Ziel entnehmen kann. Das ist das Entscheidende. In welche Richtung das dann geht, und warum das in die Stelle münden muss, für die diese Person, die vor mir sitzt, sich bewirbt, das überzeugt mich oder überzeugt mich nicht. Also Lückenlosigkeit, ja, aber nicht in einer fachlichen Lückenlosigkeit, sondern Lückenlosigkeit heißt vielmehr: Es darf keine Zeiten der Untätigkeit geben.

A.S.: In meinen Seminaren wurde ich von den Studierenden immer wieder mit der Frage konfrontiert: „Wie kann ich es schaffen, aus der Masse heraus zustechen?“ Einer meiner Kollegen antwortete darauf regelmäßig mit der Aufforderung: „Ihr müsst originell sein!“ Wir wollen ja überhaupt alle immerzu originell sein, aber was bedeutet Originalität im Wissenschaftsbetrieb?

te Heesen: Originalität bedeutet, eine Idee zu haben und diese Idee über einen längeren Zeitraum hinweg zu verfolgen. Und da kämen wir zum Anfang unseres Gespräches zurück: Deshalb ist das Brennen für eine Sache so wichtig. Wenn ich eine Idee habe und die verfolge, kann das einmal in die Richtung gehen und einmal in die andere Richtung. Aber letztlich interessiere ich mich immer wieder beispielsweise für Interieurs oder für Einrichtungsgegenstände, das kann das Labor betreffen, genauso gut ein Kunstkabinett. Klar ist aber, egal in welchem Zusammenhang ich arbeite, egal ob das für die Frühmoderne ist, oder für die Moderne, ich habe eine Idee, an der ich arbeite, und wenn ich mit meinen Hausarbeiten im Studium im besten Sinne irgendeine Spur aufnehmen kann, von der ich weiß, das interessiert mich und ich kann das in einer Masterarbeit fortsetzen, dann habe ich schon sehr viel erreicht. Diese Art vom „Weben“ an einer Struktur, die ich mir in diesem Moment vielleicht noch gar nicht bewusst machen kann, sondern die sich immer erst später zu einem roten Faden zusammenschnurrt. Deshalb ist das Studium, ein geisteswissenschaftliches Studium allemal, so schwierig, weil ich in mir ruhen und ziemlich genau wissen muss, was ich will, um ein solches Studium mit Gewinn abschließen zu können.

A.S.: Was mir aufgefallen ist an den studierenden Frauen, oft jenen die exzellente Leistungen abgegeben haben und mit denen ich dann diskutiere, wie es weiter geht, Promotion ja oder nein. Das erste Statement, dass ich in dieser Frage oft höre: also „Ich weiß nicht, ob ich das kann“, „ob ich das schaffe“ und das scheint mir doch sehr geschlechtsspezifisch.

te Heesen: Ich weiß gar nicht, ob die jungen Frauen in der Zahl so viel mehr sind als die jungen Männer. Die Verunsicherung ob der eigenen Geschlechteridentität in einer Zeit, in der ich mehrere Optionen habe und ich beigebracht bekomme, dass es eine beste Option unter diesen Optionen gibt, ich muss sie nur finden, das erleichtert die Situation nicht und deshalb: In meiner Wahrnehmung sind es mittlerweile fast so viele Männer wie Frauen, die von Unsicherheit betroffen sind.

Ich spreche das in den meisten Fällen direkt an, dabei thematisiere ich offen meine eigenen Unsicherheiten. Das geht nicht in jeder Situation, aber man kann in Vieraugengesprächen von der eigenen Erfahrung erzählen und klarstellen, dass die Position, in der man heute sitzt, die so selbstverständlich und erfolgreich scheint, dass die ganz und gar nicht auf einem graden Weg beschritten wurde.

Und wenn es beispielsweise um Schreibprobleme geht: die habe ich noch heute. Darüber muss ich offen kommunizieren, auch mit Studierenden. Ich glaube, dieses kommunizieren über die eigene Unsicherheit ist nicht in jeder Seminarsituation möglich, vielleicht auch nicht in jeder Sprechstundensituation. Letztlich ist mein Rat, wenn du dir das selbst nicht zutraust, dann hör damit auf, aber erprobe es, indem du bei anderen Rat suchst, die erfahrener sind.

A.S.: Das muss man sich, als Lehrende, trauen und das ist nicht einfach.

te Heesen: Aber man muss sich trauen, das als Lehrende zu formulieren. Nicht dass ich das in jedem Moment könnte. Natürlich überbringe ich lieber gute Nachrichten als schlechte, aber darüber offen zu sprechen, dafür ist die Sprechstunde der beste Ort und dafür braucht man Zeit. Das macht man nicht in fünf bis zehn Minuten.

A.S.: Wir haben viel über Zeit gesprochen, hab Dank dafür, dass Du Dir soviel davon für dieses Gespräch genommen hast.

Das Gespräch fand am 2. März 2020 im Büro Anke te Heesens in der Humboldt-Universität zu Berlin statt. Es wurde von Niklas Rietz transkribiert, anschließend in der Redaktion überarbeitet und schließlich von ihr autorisiert.

Zitation

Anke te Heesen, „Das Wichtigste ist aber, dass man für ein Thema brennt und sich darin versenken möchte...“. Ein Gespräch mit Anke te Heesen über geradlinige Karrierewege, Zeit und Verdichtung in der Postmoderne und vom Glück, sich in ein Forschungsthema zu versenken, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/das-wichtigste-ist-aber-dass-man-fuer-ein-thema-brennt-und-sich-darin-versenken-moechte