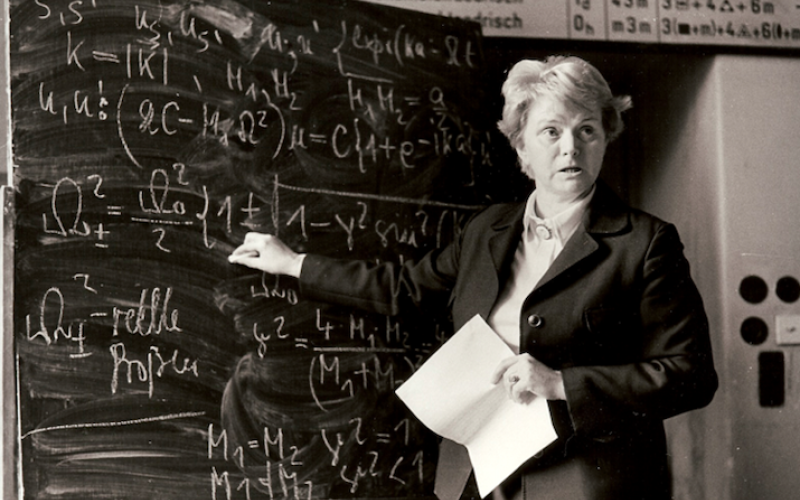

z|o: Sie waren noch keine vierzig, als Sie Ihre erste Vertretungsprofessur antraten und schließlich Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bremen und Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa wurden. Das ist, zumal im Fach Geschichtswissenschaften, in Deutschland ungewöhnlich. Welche Bedingungen haben zu diesem „Senkrechtstart“ beigetragen?

„Typisch weiblich“ wäre es wohl zu sagen, „ich hatte Glück“, „typisch männlich“ – „ich bin so gut“. Natürlich war es eine Mischung aus beidem oder wie mir sehr früh ein Kollege sagte, die Berufung hänge je zu einem Drittel von a) der eigenen Exzellenz, b) Netzwerken und c) Glück ab. Was meinen eigenen Anteil angeht: Ich habe in einem Graduiertenkolleg promoviert, wo wir darauf gedrillt wurden, unter allen Umständen nach drei Jahren fertig zu sein. Das war traumatisierend, aber sehr erfolgreich. Danach hatte ich Zeit, in einem Drittmittelprojekt in Ruhe die Quellen für mein zweites Buch zusammenzutragen, bevor ich mich dem Wahnsinn einer Assistentenstelle aussetzte. Ich habe davon profitiert, dass auch hier mein „Habilvater“ mich sehr darin bestärkt hat, in erster Linie mein Buch fertigzuschreiben. „Glück“ hatte ich dann insofern, als dass ich zu einem Zeitpunkt habilitiert war, als viele meiner Generation noch nicht so weit waren, während die ältere Generation in großen Teilen bereits berufen war.

z|o: Ohne die Osteuropa-Geschichte als Nischenfach diskreditieren zu wollen: barg die Entscheidung für diese fachliche Ausrichtung bessere Chancen als etwa das große Fach der Zeitgeschichte?

Davon gehe ich aus. Auf eine Ausschreibung in der Osteuropageschichte bewerben sich gewöhnlich nicht mehr als 40 Personen, bei der Zeitgeschichte liegt man ja schnell bei über 100.

z|o: Was hat Sie überhaupt dazu gebracht, sich für die Spezialisierung Russland/Sowjetunion im 19. und 20. Jahrhundert zu entscheiden, sich für ein Fach zu entscheiden, was bis vor kurzem noch sehr männlich dominiert war?

Ich wollte Geschichte und Literatur studieren, war mir aber unsicher, welche Literatur. Statt deutscher, englischer oder französischer habe ich dann russische gewählt, weil mir klar war, dass ich die Sprache, die ich bereits in der Schule gelernt hatte, sonst verlernen würde. Dazu kam, dass ich nach dem Abitur für kurze Zeit Au-pair in Leningrad war und mich diese Stadt faszinierte, wo es keinen Flecken gab, der nicht historisch war. Außerdem war es das Studienjahr 1988/89 und die Gorbatschow-Euphorie boomte: Anders gesagt gehöre ich zur „Generation Gorbatschow“, die damals die Unis flutete und die Profs zur Verzweiflung brachte, weil wir plötzlich zu 80 im Grammatikkurs saßen.

z|o: Gab es Vorbilder/Mentor*innen, die Sie auf diesem Karriereweg begleitet haben?

Unbedingt! 1991 wechselte ich nach Konstanz, wo kurz darauf Ute Frevert anfing, die auf mich wie eine Offenbarung wirkte. Nicht nur war sie die erste Frau im Fach, die ich erlebte; sie war auch eine Professorin, die in jeder Hinsicht wie ein Modell wirkte: beruflich, privat und auch vom Erscheinungsbild her, anders gesagt: jung, erfolgreich, strahlend! Damals wurde für mich erstmals denkbar, dass Wissenschaft auch ein Berufsfeld für Frauen sein könnte. Sie brachte mit ihrem Forschungskolloquium eine ganz neue Geschichtskultur nach Konstanz. Intellektuell waren dann auch mein Doktorvater Karl Schlögel und mein „Habilvater“ Jörg Baberowski wichtig, die mir beide eine uneingeschränkte Leidenschaft für die Wissenschaft vermittelten. Die Zeit mit Jörg Baberowski an der HU war auch deshalb sehr lehrreich, weil ich hautnah miterlebte, welchen Zumutungen ein*e Neuberufene*r an einer Universität ausgesetzt ist, und ich dadurch auf vieles vorbereitet war, was mir selbst bevorstehen sollte.

z|o: Können Sie auf diese Zumutungen noch ein wenig eingehen?

Ja. Als ich in Bremen frisch berufen war, fragte mich der Kanzler, wie es mir gehe. Ich antwortete, zu 90 Prozent mache ich gerade Verwaltung, zu zehn Prozent Lehre und zur Forschung komme ich gar nicht mehr. Er sah mich erstaunt an und sagte, das sei aber nicht gut. Mein Eindruck ist, dass das eher die Regel ist. Sicher habe ich mit der Leitung des Instituts besonders viel Verwaltungslast übernommen, aber sonst ist es die Lehre, die einen erstmal erdrückt. Mit heute zehn SWS kommt ein*e junge*r Professor*in während der Vorlesungszeit nicht mehr zur Forschung. In der Geschichtswissenschaft eine Vorlesung zu schreiben braucht zwei bis drei Tage die Woche. Ich habe immer gescherzt, nach der Vorlesung ist vor der Vorlesung. Von Jörg Baberowski habe ich gelernt, sich für die ersten Semester keine (größeren) Forschungsvorhaben vorzunehmen, weil man ohnehin nicht dazu kommt und dann nur frustriert ist. Meine ersten Semester sahen so aus, dass ich in den Semesterferien genau zwei Wochen für Archivarbeit abzweigen konnte, das war alles. Als nach sieben Semestern das erste Forschungssemester kam, ging ich schon ziemlich auf dem Zahnfleisch.

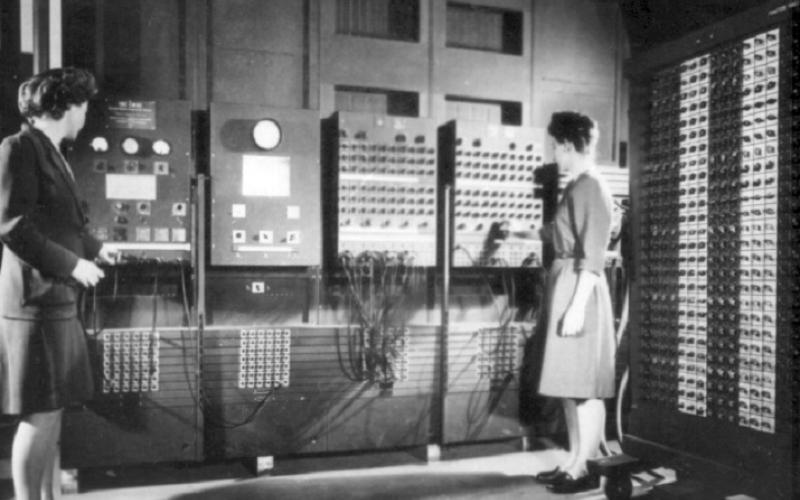

z|o: Sie lehren seit vielen Jahren an deutschen Universitäten, was hat sich aus Ihrer Perspektive in Fragen der Gleichstellungspolitik in den letzten Jahren geändert? Hat sich etwas verändert?

In der Osteuropäischen Geschichte (OEG) sind v.a. im letzten Jahrzehnt eine ganze Reihe von Frauen berufen worden und dennoch liegt ihr Anteil an den Professuren nur bei knapp einem Drittel. Erstaunlicherweise wird das von einigen männlichen Kollegen so wahrgenommen, als würden „nur noch“ Frauen berufen und als hätten Männer „keine Chance“ mehr. Bezeichnend war für mich eine Situation, als ich 2008 bei der Semestereröffnung in Freiburg mit zwei Kolleginnen zusammenstand und ein älterer Kollege dazu trat, der scherzend sagte, oh, drei Frauen, da muss man ja Angst bekommen! Dabei waren wir drei Vertretungsprofessorinnen, während er fest bestallt war. Tatsächlich liegt der Anteil von Frauen an den Neuberufungen in der OEG seit 2008 noch immer unter 50 Prozent. Aber offenbar ist diese Wahrnehmung typisch: Sobald der Frauenanteil an die 30 Prozent-Marke reicht, werden Frauen als Bedrohung wahrgenommen. Aus unserem Fachverband gab es tatsächlich Austritte von Männern, die damit gegen die „verfehlte“ Berufung von Frauen protestieren wollten, mit dem das Fach ruiniert würde. Von daher finde ich, dass das Klima wieder eisiger geworden und keineswegs entschieden ist, dass der Anteil von Frauen nicht wieder unter 30 Prozent gedrückt wird. Zudem hat gerade der Deutsche Hochschulverband festgestellt, dass die Einführung der W-Besoldung auch bei den Professuren dem Gender-Pay-Gap Tür und Tor geöffnet hat: Im Schnitt verdient eine W3-Professorin 720 Euro weniger als ihr männlicher Kollege. Es gibt also deutliche Rückschritte und Handlungsbedarf!

z|o: Wäre aus Ihrer Sicht eine temporäre Quotenlösung sinnvoll?

Auf jeden Fall! Leider wird das immer wieder so interpretiert, dass bei der Quote Frauen nach Geschlecht und Männer nach Leistung berufen werden. Dass allein nach Leistung berufen wird, ist aber eine Mär, die lange widerlegt ist. Anders gesagt: gerade Männer profitieren bei Berufungen von ihren Netzwerken, also außerwissenschaftlichen Kriterien. Es soll Studien geben, die belegen, dass in der Karriere nur zu zehn Prozent die eigene Leistung zählt und 90 Prozent von Protektion abhängt. Um nicht falsch verstanden zu werden: die akademische Leistung muss herausragend sein, aber sie wirkt oft nur wie eine Eintrittskarte in das Berufungskarussell, und ob man dann einen Platz erhält, hängt von ganz anderen Faktoren ab. Und es geht darum, diese Faktoren zu regulieren.

z|o: Was beobachten Sie in den Diskussionen mit dem akademischen Nachwuchs. Ich erinnere mich noch sehr gut an juveniles Mansplaining in den Seminaren an der Freien Universität der 1990er Jahre. Wie nehmen Sie den Nachwuchs heute wahr?

Ich finde es sehr angenehm und verspüre große Erleichterung, dass zumindest die Studierenden selbstverständlich ihre Sprache gendern und Diversität als gegeben annehmen. Ich erinnere mich, dass wir an der Universität Konstanz in den Studierenden-Vollversammlungen quotierte Redelisten hatten: immer ein Mann und eine Frau im Wechsel; wenn sich keine Frau mehr meldete, durften auch die Männer nichts mehr sagen. Heute habe ich nicht mehr den Eindruck, dass Männer das Seminargeschehen beherrschen.

In der OEG nehme ich gerade ein anderes Problem wahr: Auf meine letzte Ausschreibung einer Doktorandenstelle haben sich ausschließlich Männer beworben. Von einem Kollegen hörte ich ähnliches. Es könnte sich andeuten, dass die wenigen, die sich heute noch darauf einlassen, Russisch zu lernen, hauptsächlich Männer sind. Es wäre eine große Herausforderung, hier gegenzusteuern.

z|o: Wie könnte das aussehen?

Es bräuchte ein Umdenken. Mein Eindruck ist, dass alle Internationalisierung predigen, aber nur Anglo-Amerikanisierung meinen. An der Universität Bremen müssen Studierende für die Fremdsprachenkurse zahlen, wenn sie nicht Teil ihres Curriculums sind. Ich finde das verheerend! Zudem haben die Studierenden heute eine solche Seminarlast zu tragen, dass sie keine Kraft mehr haben, auch noch „nebenbei“ eine Sprache zu lernen. Ich habe während meines Studiums nicht nur intensiv Russisch gelernt, Anfangs 8 SWS, sondern auch das Latinum nachgeholt und aus eigenem Antrieb Französischkurse belegt. Das ist bei den heutigen Stundenplänen undenkbar. Die kurze Laufzeit von drei Jahren eines BAs steht dem Erlernen einer Sprache wie Russisch im Weg. Man bräuchte ein „2 in 1“-Modell, eine attraktive Kombination von BA & MA, die aufeinander aufbauen und viel Zeit für Sprache und Auslandsaufenthalt vorsehen.

z|o: Was braucht der akademische Betrieb, um gender- und diversitätskompetent zu handeln?

Druck und Zwang. Es war ein Meilenstein, als der DFG-Präsident Peter Strohschneider erklärte, die Förderung der DFG werde künftig von Frauenfördermaßnahmen abhängig sein. Nur so schafft man Veränderungen! Es müsste auch eine eindeutige Quotenregelung für Konferenzen, Podiumsdiskussionen, Kolloquiumsprogramme etc. pp. geben. Warum veranstaltet der VHHD eine Podiumsdiskussion zum Jubiläum der eigenen Institution und lädt dazu ausschließlich vier Männer ein? Mir ist das ein Rätsel!

z|o: Die Geschichtswissenschaften gelten als sehr konservativ in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und Diversität. Sie haben viel im Ausland gearbeitet, ist die „Trägheit“ in der Gleichstellungspolitik ein deutsches Phänomen?

Tatsächlich habe ich immer mit viel Neid in die USA geschaut, wo es Frauen eine Generation früher geschafft haben, Professuren zu erobern: Dort gab es schon eine Reihe von hochkarätigen Wissenschaftlerinnen in Amt und Würden, die ihr Fach entscheidend prägten, während es in Deutschland bis 1992 gedauert hat, bis die erste Frau in der OEG berufen wurde. Ich persönlich kenne einige Frauen in Deutschland, die sich nach einer herausragenden Promotion bewusst gegen die Habilitation entschieden haben, weil sie glaubten, das sei mit ihrer Familienplanung nicht vereinbar. Ich glaube, dass sich das zumindest gewandelt hat. In Frankreich wiederum gibt es bereits das Problem, dass sich kaum noch Männer für die Osteuropageschichte finden lassen. Meine russische Kollegin wurde dagegen noch vor kurzem als stellvertretende Institutsleitung abgelehnt, weil ihr Vorgesetzter keine Frau in diesem Amt haben wollte, wie er ihr rundheraus erklärte.

z|o: Sind die inzwischen etablierten Gremien, wie etwa Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, ausreichend, um Gleichstellung im akademischen Betrieb durchzusetzen?

Anfang der 1990er Jahre haben wir als Asta an der Universität Konstanz noch eine riesige Kampagne veranstaltet, um die Stelle einer hauptamtlichen Frauenbeauftragten durchzusetzen. Heute sind Gleichstellung und Frauenbeauftragte zum Glück zumindest auf dem Papier fest verankert. Dennoch ist mein Eindruck, dass Frauenbeauftragte toleriert werden, so lange sie „nicht stören“, aber ihnen heftiger Gegenwind entgegenbläst, sobald sie aktiv werden. Zudem ist meine Erfahrung, dass noch jedes Sondervotum einer Frauenbeauftragten ausgehebelt wurde und wird, wenn nur der Wille dazu da ist. Viel zu leicht lässt sich behaupten, eine Kandidatin habe „nicht einschlägig“ publiziert. Ich denke, aus dem Sondervotum der Frauenbeauftragten müsste wieder eine „scharfe Waffe“ werden, der weitere Schritte, z.B. ein weiteres Außengutachten, weitere Anhörungen, folgen müssen.

z|o: Sind die akademischen Strukturen zukunftsfähig oder produzieren sie eher ein akademisches (Mittelbau-)Prekariat?

Einerseits gibt es heute zahlreiche strukturierte Doktorand*innenprogramme, Betreuungs- und Coaching-Angebote; andererseits scheint mir, dass die Betreuten dadurch nicht schneller, sondern langsamer promovieren. Mit dem strukturierten Programm wachsen die Verpflichtungen; zudem wird suggeriert, es sei wichtig, vor der Promotion bereits publiziert, Workshops veranstaltet und Sammelbände herausgegeben zu haben. An der Universität Bremen lautet der Arbeitsvertrag ganz offiziell, dass neben Lehre und Lehrstuhltätigkeit nur ein Drittel der Arbeitszeit der Promotion vorbehalten sei. Dazu halten sich hartnäckig Gerüchte, viele Betreuende würden erwarten, dass nur am Wochenende promoviert wird. Schließlich ist es problematisch, dass mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz suggeriert wird, für die Promotion seien sechs Jahre angemessen. Am besten wäre es, all die Zusatzprogramme und Pflichten auf ein Minimum zurückzustutzen, damit vier von fünf Tagen der Promotion gewidmet sind und diese tatsächlich in drei bis vier Jahren geschrieben und verteidigt ist.

z|o: Was würden Sie Nachwuchswissenschaftler*innen hinsichtlich ihrer Karriereplanung in der Wissenschaft mit auf den Weg geben?

Nur an das eigene Buch denken! Die Hälfte der Promotionszeit für das Schreiben reservieren und rigoros nach der Hälfte der Zeit mit dem Schreiben beginnen. Sich nicht von Drittmittelanträgen, Konferenzen, Sammelbänden verführen und auf Irrwege leiten lassen. Natürlich wird bei einer Bewerbung auf die nächste Stelle gefragt, was noch vorliegt. Aber ohne das Buch ist alles andere nichts.

Das Interview wurde Anfang März 2021 schriftlich geführt. Die Fragen stellte Annette Schuhmann.

Zitation

Susanne Schattenberg, Im Schnitt verdient eine W3-Professorin 720 Euro weniger als ihr männlicher Kollege. Ein Interview mit der Bremer Professorin Susanne Schattenberg , in: Zeitgeschichte-online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/im-schnitt-verdient-eine-w3-professorin-720-euro-weniger-als-ihr-maennlicher-kollege