Die in Eisenach geborene Historikerin Jessica Lindner-Elsner schrieb ihre Dissertation über „Arbeitsverhältnisse und soziale Ungleichheiten im Automobilbau Ostdeutschlands. Das Automobilwerk-Eisenach (AWE) seit den 1970er Jahren“. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Promotion übernahm sie die Archivleitung der Stiftung automobile welt eisenach sowie die stellvertretenden Leitung des dazugehörigen Museums. Mit zeitgeschichte|online sprach Jessica Lindner-Elsner über geschlechtliche und intersektionale Ungleichheitsverhältnisse im Automobilwerk-Eisenach (AWE) und ihre Entfaltungsmöglichkeiten außerhalb der Universität.

zeitgeschichte|online: Seit Januar 2022 sind Sie Leiterin des Archivs der Stiftung automobile welt eisenach und gleichzeitig stellvertretende Museumsleiterin. Wie sind Sie dahin gekommen?

Jessica Lindner-Elsner: Im Jahr 2017 begann ich die Recherche für meine Doktorarbeit. Da ich über das Automobilwerk-Eisenach (AWE) als Beispiel für die ostdeutsche Automobilindustrie geschrieben habe, führte mich mein Weg zwangsläufig hier in dieses Archiv. Ich habe 2017 direkt damit begonnen einen Bestand zu erschließen, der noch nicht erschlossen war. Dieser Bestand, den ich für sehr wichtig erachtet habe, dokumentiert den Betriebstrat und das Wirken der Gewerkschaft hier am Standort während der Nachwendezeit. Somit habe ich vor Ort Grundlagenarbeit betrieben.

2019, als ich gerade aus der Elternzeit zurückgekommen bin, habe ich das Angebot bekommen, dass ich hier in Teilzeit neben meiner Dissertation arbeiten könnte. Bei der Hans-Böckler-Stiftung gibt es eine Vereinbarung, dass die Stipendiaten nicht mehr als 20 Stunden im Monat nebenbei in anderen Projekten arbeiten dürfen. Unter diesen Voraussetzungen bin ich dann hier als Assistentin der Geschäftsführung eingestiegen. Damals habe ich Schwerpunktmäßig im Archiv gearbeitet, aber auch bereits Ausstellungen mit erarbeitet. Je länger ich hier gearbeitet habe und desto weiter meine Doktorarbeit voranschritt, war mit der Zeit abzusehen, dass ich mit der Beendigung meiner Dissertation hier eine Festanstellung bekommen könnte. Mein Chef und ich haben darauf hingearbeitet, dass das so funktioniert. Es hätte gar nicht besser laufen können.

Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass Ende 2020 der damalige Archivleiter gekündigt hat. 2021 habe ich dann bereits versucht das Archiv mit diesen fünf Wochenstunden zu leiten. Wenn er nicht gekündigt hätte, hätte ich das Archiv nicht sofort übernommen, sondern wäre erst einmal nur als stellvertretende Museumsleiterin tätig gewesen. So war es für mich ein sehr glücklicher Umstand.

zeitgeschichte|online: Ihr beruflicher Werdegang ist offenkundig eng mit Eisenach und der Institution Stiftung automobile welt eisenach verbunden. Wie ist diese Vernetzung entstanden?

Lindner-Elsner: Wenn man aus einer mittelgroßen Kleinstadt kommt, wie Eisenach, dann ist man mit der Industrie, den Kultureinrichtungen oder sonstigen Institutionen der Stadt schon relativ vertraut. Ich wusste zum Beispiel, dass meine beiden Großeltern irgendwann einmal in diesem Automobilwerk gearbeitet haben. Sowie ungefähr jeder siebte bis neunte Eisenacher in seinem Leben. Das war ein Grund. Der andere Grund ist, dass ich meine Masterarbeit damals über den Vorgängerbetrieb des Automobilwerks geschrieben habe.

BMW hatte seit 1928 in Eisenach ein Werk unterhalten, in dem zunächst Automobilproduktion betrieben wurde. Ab 1934 liefen dort Automobil- und Flugmotorenproduktion in einem Werk zusammen. Weil es im Werk zu eng wurde, ist dann 1937 ein Flugmotorenwerk in Eisenach gebaut worden – alles in Vorbereitung auf den Krieg. Der Schwerpunkt meiner Masterarbeit war, dass es in Eisenach im ganzen Stadtgebiet eigentlich nicht nur Zwangsarbeiter gab, die in diesen BWM-Werken eingesetzt worden sind, sondern auch ein Konzentrationsaußenlager von Buchenwald betrieben wurde.

Das war ein mit vielen Mythen behaftetes Thema, aber eigentlich wusste keiner genaueres darüber. In den Archiven (zum Beispiel im Stadtarchiv) gab es dazu nichts. Daraus entstand der Ansporn, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich wusste also schon im Vorfeld von dem Werkarchiv und wusste auch, dass ich dort für eine Promotion oder andere Projekte Materialien finden könnte.

Als ich 2016 gefragt wurde, ob ich mich für das Graduiertenkolleg „Soziale Folgen des Wandels der Arbeitswelt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ der Hans-Böckler-Stiftung bewerben möchte und mir im Zuge der Bewerbung innerhalb von vierundzwanzig Stunden ein Thema für eine Dissertation überlegen musste, und DDR-Geschichte ausgeschlossen war, ist mir auf die Schnelle eingefallen, das Thema des Kollegs auf dieses Automobilwerk in Eisenach zu beziehen. Thematische Schwerpunkte meiner Arbeit sollten soziale Ungleichheit und Arbeitswelt werden. So habe ich meine Dissertation ins Spiel gebracht und bin glücklicherweise damit durchgekommen. Auf diese Weise hat sich dann alles verstetig.

zeitgeschichte|online: In Ihrer sozialhistorischen Dissertation untersuchen Sie exemplarisch anhand eines Betriebs in der ehemaligen DDR den Wandel arbeitsmarktbedingter sozialer Ungleichheitsverhältnisse von den 1970ern bis in die 1990er Jahre. Was haben Sie in Bezug auf geschlechtliche aber auch intersektionale Ungleichheitsrelationen herausgefunden?

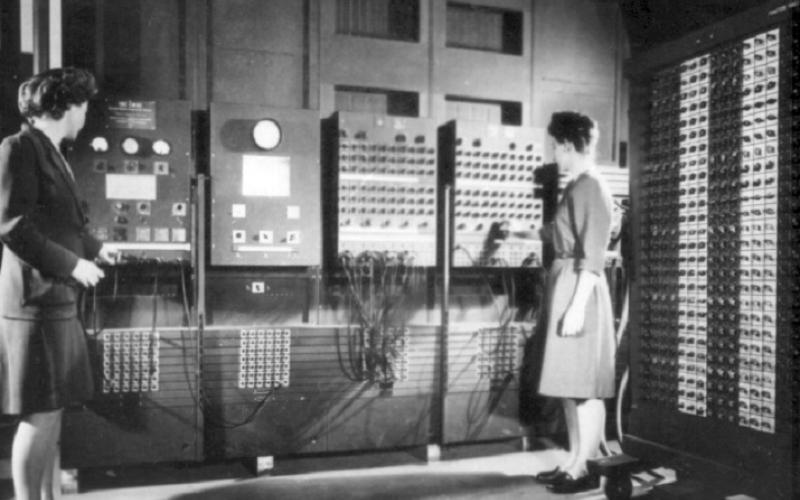

Lindner-Elsner: Einerseits habe ich mir angeschaut, wie sich die Arbeitswelt seit den 1970er Jahren verändert hat und was diese Veränderungen für Auswirkung auf soziale Ungleichheitsverhältnisse hatten. Denn soziale Ungleichheitsverhältnisse gab es in der DDR nicht erst seit 1970 oder 1971, sondern auch schon vorher. Aber meine These war, dass sich durch den Wechsel in der Spitzenposition des Generalsekretärs des ZK der SED von Walter Ulbricht zu Erich Honecker etwas verändert hat. Ich habe mir einerseits im Betrieb verschiedene Beschäftigungsgruppen angeguckt: Männer, Frauen, Ausländer:innen, Rehabilitant:innen, Strafgefangene und ehemalige Häftlinge, die Randgruppen der Gesellschaft, und auch Rentner:innen. Zusätzlich habe ich weitere Ungleichheitsdimensionen aufgemacht. Vor allem DDR-spezifische, wie zum Beispiel die Brigaden oder die Arbeitsverhältnisse an sich.

Meine Frage war, wie die Arbeitsverhältnisse soziale Ungleichheit mehrdimensional beeinflusst haben. Zusätzlich war für meine Arbeit grundlegend, den Betrieb als sozialen Ort zu durchleuchten. Denn der Betrieb war der Ausgangspunkt der sozialen Ungleichheitsstruktur in der DDR.

Ein Ergebnis meiner Arbeit war, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts in vielerlei Hinsicht benachteiligt waren, was Auswirkungen auf verschiedene Bereiche hatte. Durch den Umstand, dass Frauen in der DDR besonders zur Erwerbsarbeit aufgefordert wurden, hatte dies Auswirkungen auf sämtliche andere Rollen in ihrem Lebensalltag. So waren zum Beispiel Frauen im mittleren Alter, die im Mehrschichtsystem arbeiteten und keine Kinder mehr zu betreuen hatten, klar bevorteilt gegenüber Frauen, die kleine Kinder hatten und deswegen nicht im die Mehrschichtsystem arbeiten konnten. Manche waren verheiratet oder haben in einem anderen Betriebsteil nicht direkt in der Stadt Eisenach gearbeitet. Diese Frauen waren im Gegensatz zu den Frauen im mittleren Alter mehrfach benachteiligt, weil sie dadurch, dass sie nicht in Schichten arbeiten konnten, weniger Lohn erhalten haben. Das hat natürlich auch auf die Prämien, die in der DDR immanent wichtig waren, und auf die Freizeit Einfluss gehabt.

zeitgeschichte|online: Inwiefern hat das Ideal der sozialistischen Frau Einfluss auf die von Ihnen untersuchten Gruppen gehabt?

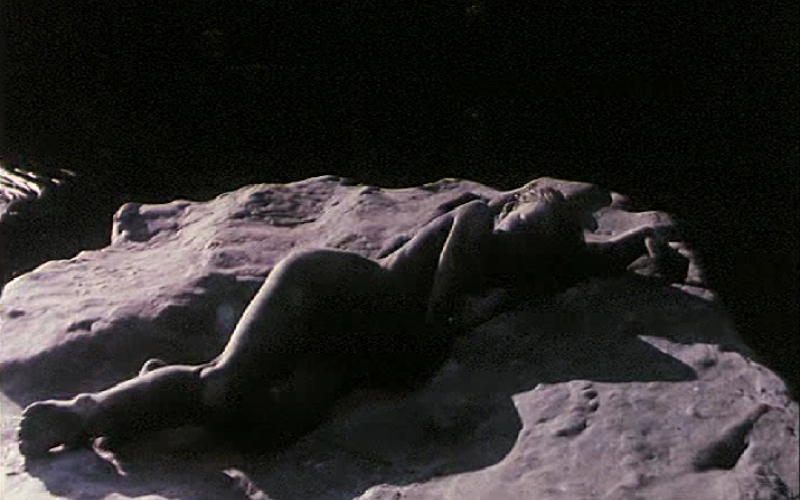

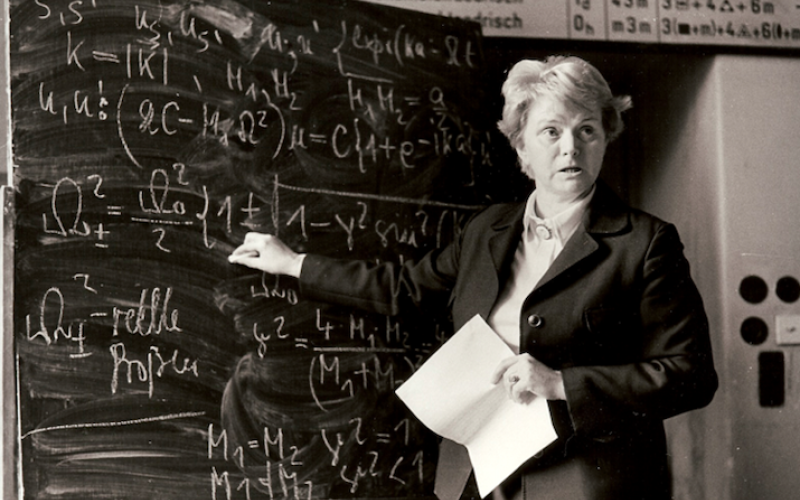

Lindner-Elsner: Das Idealbild der sozialistischen Frau orientierte sich am männlichen Produktionsarbeiter. In meiner Arbeit habe ich geschrieben, dass sich die Emanzipation und Gleichstellung der Frau immer nur auf die Erwerbsarbeit bezogen. Wenn eine Frau „ihren Mann gestanden hat“, also im Vergleich genauso gut war wie ihre männlichen Kollegen, nur dann war sie emanzipiert, integriert und gleichgestellt. Aber wenn eine Frau diesem Idealbild nicht entsprochen hat, hatte dies auf verschiedenen Ebenen Auswirkungen. Dieses Idealbild der sozialistischen Frau wird vor allen Dingen in der Betriebszeitschrift dargestellt. Zum Beispiel gab es in den 70er- und 80er-Jahren in der Betriebszeitschrift, die einmal im Monat erschien, eine Seite für Frauen. Zu dieser Zeit sollten Frauen verstärkt in den Betrieb integriert werden. So wurde auf der genannten Seite der Betriebszeitschrift ausschließlich der Idealtyp der erwerbstätigen Frau und Mutter gezeigt. Inhaltlich wurden Frauen biografisch dargestellt, die dem Idealtyp entsprachen. Niemals wurde eine Frau porträtiert, die Kritik äußerte zum Beispiel darüber, dass sie zu wenig Zeit für die Familie habe. Außerdem wurden auf dieser Seite Rollenklischees bedient wie zum Beispiel Kochanleitungen oder Vorschläge für sinnvolle Freizeitbeschäftigungen. Auf der anderen Seite war die Betriebszeitschrift bis zuletzt dadurch gekennzeichnet, dass auf der letzten Seite immer eine Frau oder Frauen in irgendwelchen sexualisierten Posen in Szene gesetzt mit oftmals ironischen Bildunterschriften abgebildet wurden. Ein absoluter Kontrast zwischen der emanzipierten Mitarbeiterin und der sexualisierten Frau im Betrieb.

zeitgeschichte|online: Inwiefern zeigen sich die Veränderungen oder Brüche der Wendezeit in den Quellen Ihrer Arbeit?

Lindner-Elsner: Ich habe überwiegend mit schriftlichen Quellen gearbeitet und zusätzlich neun Expert:inneninterviews geführt, die alle in meine Arbeit eingeflossen sind. So habe ich beispielsweise mit zwei Frauen aus dem Betrieb, einem Vertragsarbeiter und einem Betriebsdirektor, gesprochen. Diese Gespräche habe ich geführt, um persönliche Wahrnehmungen an manchen Stellen exemplarisch hervorzuheben. Die Interviews mit den Protagonistinnen waren sehr spannend: Beide Frauen reagierten auf die Frage nach sozialen Ungleichheitsverhältnissen in der DDR zunächst irritiert: „Wir hatten doch alle Arbeit und wir hatten alle einen Kindergartenplatz.“ Solche Aussagen kamen zuerst. Aber wenn ich dann gezielter nachgefragt habe, worauf es im Detail noch ankam, da reagierten sie mit, „ach ja, stimmt. Darüber hatte ich noch gar nicht so nachgedacht.“ Damit haben sie ihre sozialen Ungleichheitsverhältnisse offengelegt und gleichzeitig meine Beobachtungen bestätigt. Es wäre zwar schön gewesen, einen betriebseigenen Kindergarten gehabt zu haben. Aber wenn man zum Beispiel als Alleinerziehende einen Platz im betriebseigenen Kindergarten hatte, nahm man sein Kind frühmorgens mit in den Betrieb und von dort gab es einen Bus, der die Kinder abgeholt und in den Kindergarten gefahren und erst nach Arbeitsende wieder in den Betrieb gebracht hat. Dann war das Zeitfenster, in dem die Frau Zeit mit ihren Kinder verbringen konnte – egal, ob sie das nun wollte oder nicht – relativ kurz. Auf solche Dinge konnten Frauen relativ wenig Einfluss nehmen. Es sei denn, sie wären in Teilzeit gegangen oder ähnliches. Das war aber kein Arbeitszeitmodell, das die SED besonders ausbauen oder fördern wollte.

Für die Zeit über den Systembruch hinweg habe ich die These aufgestellt: Man kann auf jeden Fall bejahen, dass Frauen auch in Eisenach zu den sogenannte Wende-Verlierer:innen gehören.

Denn die Statistiken zeigen, dass Frauen im frühverrentungsfähigen Alter häufiger von Arbeitsplatzverlust betroffen waren, dass diese Frauen häufiger ABM-Maßnahmen durchlaufen mussten, häufiger von Kurzarbeit und Langzeitarbeitslosigkeit betroffen waren, sie vermehrt Umschulungsmaßnahmen ergreifen mussten usw. Weil andere Rollenzuständigkeitsfaktoren hinzukamen, die Frauen in der DDR schon ausfüllen mussten, war es für sie schwieriger, überhaupt wieder eine neue Anstellung zu bekommen. Auf einmal war der betriebseigene Kindergarten nicht mehr da, die betriebseigenen Versorgungssysteme waren nicht mehr da. Das waren alles Angebote, die in der DDR speziell und gezielt Frauen angesprochen haben, um sie in ihren anderen Rollen neben der Erwerbstätigkeit zu entlasten. Und diese nun fehlende betriebliche Infrastruktur – neben verteuerten Lebenshaltungskosten und fehlenden Subventionen für das private Leben – haben dazu geführt, dass Frauen stärker betroffen waren. Die DDR-immanente Ungleichheit gegenüber Frauen hat sich durch die Wende noch verstärkt und addiert.

zeitgeschichte|online: Ihre Betreuer waren Winfried Süß (Erstgutachter) und Andreas Wirsching (Zweitgutachter) – ein rein männliches Team. Gab es auch Frauen, die Sie unterstützt haben?

Lindner-Elsner: Mit Andreas Wirsching hatte ich ehrlich gesagt relativ wenig zu tun. Das war eher eine formelle Angelegenheit. Mit Winfried Süß hatte ich einen eher schwierigen Start, da er davon ausging, dass ich nach Berlin oder Potsdam ziehen würde. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis er gemerkt hat, dass ich trotz der geografischen Distanz zwischen Eisenach und Potsdam in der Lage bin, meine Arbeit gut zu machen. Anfangs musste ich dies ein Stückweit unter Beweis stellen. Ich war in dem Graduiertenkolleg „Soziale Folgen des Wandels der Arbeitswelt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ in Potsdam die einzige, die von außerhalb kam. Ronny Grundig, Stefan Zeppenfeld und Katharina Täufert waren schon am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung. Am Anfang hatte ich das Gefühl, abgestempelt zu werden: die hat nur in Erfurt studiert, die hat Bachelor und Master an derselben Universität absolviert, die ist niemals weggezogen und dann auch noch aus Ostdeutschland und dann will die auch noch ein Thema über die DDR schreiben, und dann auch noch ein heimatgeschichtliches Thema. Anfangs hatte ich wirklich auf mehreren Ebenen mit diesen Vorurteilen zu kämpfen und musste mich ihnen irgendwie entgegenstellen. Ich glaube, dass mir dies bei Winfried Süß relativ schnell gelungen ist. Aber: Natürlich habe ich mich an Arbeiten von Anna Kaminsky, Annegret Schüle, die über Brigaden und Frauenarbeit in der DDR publiziert hat, und Francesca Weil inhaltlich und methodisch orientiert. Ansonsten bin ich weitestgehend im männlichen Wissenschaftsfeld geblieben.

zeitgeschichte|online: Und was war mit Förderprogrammen, die sich gezielt an weibliche Promovierende wenden? Haben Sie die in Erwägung gezogen?

Lindner-Elsner: Eigentlich nicht, nein. Vielleicht muss ich dazu noch sagen, dass ich im ersten Jahr meines Stipendiums schwanger geworden bin. Als ich Mutter wurde, hatte ich meine Archivrecherche soweit abgeschlossen. Dann war ich ungefähr ein Jahr aus meinem Projekt raus. In der Zeit habe ich zwar Vorträge gehalten, zum Beispiel in Berlin bei dem Treuhandprojekt, und auch in Augsburg und in Leipzig, sodass ich während meiner Elternzeit doch ein wenig mit dem Projekt zu tun hatte. Ich habe sogar an einem der Böckler-Kollegs-Treffen teilgenommen, obwohl ich damals gerade ein Kind bekommen hatte. Aber alles vor dem Hintergrund: Ich bin zwar in Elternzeit, aber ich habe damit keinen Urlaub, sondern muss trotzdem was für meine Dissertation tun.

Mit etwas Abstand kann ich heute sagen, dass ich es so nicht noch einmal machen würde. Das muss ich ehrlich so sagen. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, solche Förder- oder Mentoringsprogramme in Anspruch zu nehmen. Ich habe mich im Böckler-Kolleg gut aufgehoben gefühlt, da wir dort stetig im regen Austausch standen. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass, wenn man allein, ohne Vernetzung promoviert, das etwas völlig anderes gewesen wäre. Aber durch diesen regen Austausch und die Anbindung an das ZZF, allein schon durch das Doktorand*innen-Kolloquium, war mein Bedarf gedeckt, weil ich dort ja immer jemanden direkt vor mir hatte, mit dem ich sprechen hätte können.

zeitgeschichte|online: Sie berichten über das Promovieren mit Kind. In vorhergegangenen Interviews unseres Dossiers zu „Frauen* in der Wissenschaft“ haben Interviewte das Promovieren mit Kind ebenfalls problematisiert. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Lindner-Elsner: Ausgehend von dem holprigen Start, den ich mit Winfried Süß hatte – was von ihm nicht böse gemeint war, er hatte nur einen anderen Anspruch und hatte es bisher anders erfahren – war meine Panik, ich kann es nur als reine Panik beschreiben, riesengroß als ich diesen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielt. Damals habe ich dann zunächst mit René Schlott telefoniert, der zu der Zeit unser Koordinator der Nachwuchsförderung am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam war. Er hat mir viel Mut zugesprochen. Im September wusste ich, dass ich schwanger bin, war aber erst im November wieder in Potsdam. Da hätte ich meine Schwangerschaft noch verstecken können. Ich hatte große Panik, es erst einmal meinen Kollegen Ronny Grundig und Stefan Zeppenfeld zu sagen. Ich hatte schließlich einen Termin bei Winfried Süß, bei dem ich ihm meine Schwangerschaft mitgeteilt habe. Und ich muss sagen, dass war der Eisbrecher. Ich hätte niemals mit so einer positiven Reaktion von ihm gerechnet. Seitdem war unser Verhältnis auf einer komplett anderen Ebene. Danach stand niemals wieder zur Debatte, ob ich das schaffe. Das stand auch vorher nicht zur Debatte. Aber ich hatte danach nie wieder den Eindruck, dass ich mich vor ihm explizit beweisen müsste. Sondern ich hatte immer den Eindruck, dass er einfach darauf vertraut, dass das läuft. Er hat nie irgendwie von mir gefordert, bis zu einem bestimmten Datum so und so viele Seiten abgeliefert zu haben. Überhaupt nicht. Andere Betreuer hatten da andere Ansprüche. So hat einer einmal ganz salopp zu mir gesagt: Naja, wenn Kinder noch so klein wären, könne man sie ja mit ins Archiv nehmen, in dem Alter würden die doch viel schlafen. Und er meinte, als seine Kinder klein gewesen wären, hätte er sehr viel am Schreibtisch gesessen und geschrieben. Darauf habe ich erwidert, „wenn man ein Kind hat, das nie schreit und so tickt, da mag das dann vielleicht funktionieren.“ Aber bei mir hätte das nie funktioniert. Die ersten Monate habe ich dauergestillt. In diesem Zeitraum war an nichts anderes zu denken.

Aber ich muss sagen, wenn ich noch einmal vor dem Punkt stehen würde, würde ich alles wieder so machen: Während der Promotion ein Kind bekommen. Aber genauso wie ich es gemacht habe, nur am Anfang niemals am Ende. Weil man am Ende nicht mehr die Förderungszeit hat. Ich glaube, selbst wenn man sagt, man schafft das in drei Jahren – die Geburt kommt dann vielleicht doch irgendwie früher und man hat irgendwie doch immer etwas noch nicht geschafft. Und am Ende hat man eine fast fertige Arbeit, dann aber nach der Geburt eineinhalb Jahre etwas ganz anderes auf dem Schirm, was auch wichtiger ist und wichtiger sein sollte. Für mich war es ein guter Weg, dass ich am Anfang meiner Promotion schwanger geworden bin. Was jedoch nicht bedeutet, dass es am Ende für mich einfacher war. Wegen der Pandemie hatte der Kindergarten geschlossen und ich habe unseren Sohn fünf Monate im Homeoffice betreut: das war nicht unbedingt einfach. Finanziell hatte es für mich Vorteile, dadurch dass man den Kinderbonus und Mutterschaftsgeld oder Elterngeld bekommt. Einfach ist es nicht, aber wenn man ein gutes Netzwerk um sich herum hat und auf die Unterstützung von Angehörigen hoffen kann, dann ist es durchaus machbar. Wenn zum Beispiel meine Mutter nicht zu einem Vortrag mit nach Augsburg gekommen wäre, als mein Sohn noch ein Baby war, hätte ich diesen Vortrag nicht wahrnehmen können.

zeitgeschichte|online: Janine Funke hat in unserem Interview 2019 ähnliches berichtet. Inwiefern haben Sie innerhalb des Wissenschaftsbetriebs Unterstützung erfahren?

Lindner-Elsner: Im Böckler-Kolleg waren wir am Ende drei oder vier aus unserem gesamten Kolleg, die ein Kind bekommen hatten. Bei unseren Böckler-Konferenzen, weiß ich ganz genau, dass für mindestens zwei Konferenzen Kinderbetreuung organisiert worden wäre, wenn wir das gewollt hätten. Bei der einen Konferenz hat keiner von uns ein Kind mitgebracht. Und bei der anderen war mein Mann dabei und hat im Kinderbetreuungszimmer des ZZF unseren Sohn betreut. Damals war unser Sohn erst fünf Monate alt, da hätte ich ihn noch nicht anderweitig abgegeben. Bei der Böckler-Stiftung lag ein Fokus darauf, sich darum zu bemühen und zu kümmern. Wenn der Bedarf da gewesen wäre, hätten die Organisator:innen das möglich gemacht. Aber das kann man nicht verallgemeinern.

Wenn ich an die Treuhand-Konferenz in Berlin oder eine Konferenz in Leipzig denke, gab es so ein Angebot dort nicht. Insgesamt ist also viel Potential da, die Strukturen innerhalb des Wissenschaftsbetriebs familienfreundlicher zu gestalten. Da müsste sich auf jeden Fall mehr tun. Wobei man auch sagen muss, dass es an den Frauen hängenbleibt. Wenn sich eine Frau während der Promotion gemeinsam mit ihrem Partner dazu entscheidet, ein Kind zu bekommen, dann bleibt es am Ende trotzdem an uns hängen. Zumindest ist das die Konstellation in unserer Familie.

zeitgeschichte|online: In diesem Bereich muss also noch einiges getan werden. Um auf Ihre aktuelle Stelle zurückzukommen: Welche Aufstiegschancen sehen Sie für sich auf dieser Stelle? Wie können Sie sich entfalten?

Lindner-Elsner: Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich meine Masterarbeit über Konzentrationslager und KZ-Häftlinge in der Automobilindustrie geschrieben habe. Ich habe es geschafft, in den letzten Jahren dieses Thema hier im Museum einzubringen. Dieses Museum ist ein technikorientiertes Museum, in dem vordergründig die Produktion von Automobilen behandelt wird. Aber der historische Kontext hat hier immer eine Bedeutung: es geht um NS-Kriegswirtschaft mit BMW und um die Planwirtschaft in der DDR. Und angesichts dieser Kontexte gibt es für mich Anknüpfungspunkte, die ich noch weiter ausbauen kann und werde. Nach schwierigen Diskussionen mit BMW habe ich den Teil des Museums, in dem BMW im Krieg thematisiert wird, überarbeitet.

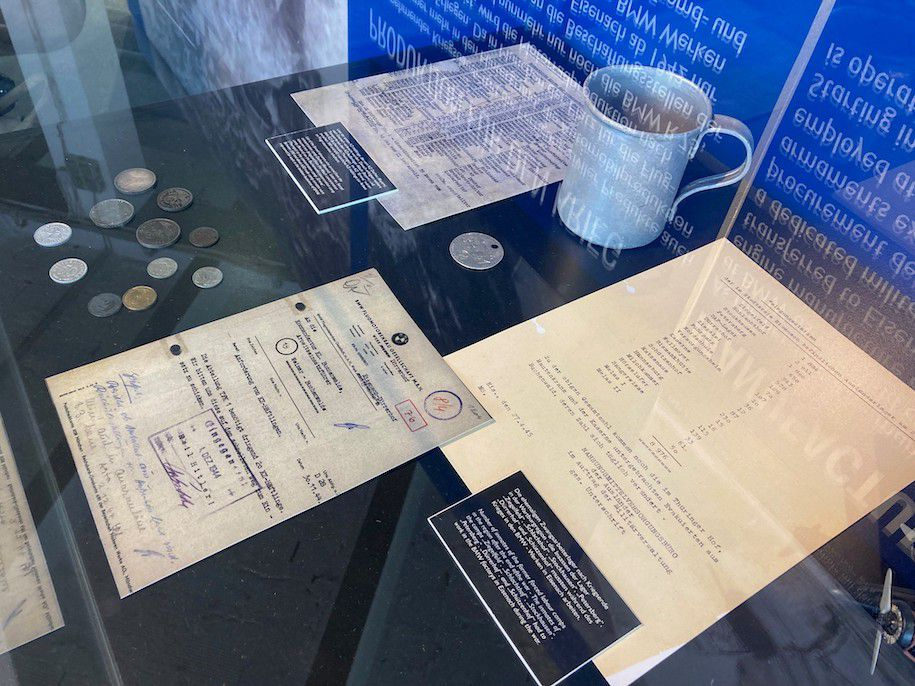

Ich konnte diesen Ausstellungsteil erweitern. Jetzt gibt es eine Vitrine, in der über Konzentrationslager und Zwangsarbeit informiert wird, sowie einen überarbeiteten Text, der diese Zeit kontextualisiert. In diesen Bereichen kann ich mich verwirklichen. Natürlich sind irgendwo Grenzen gesetzt. Denn man darf nicht aus dem Blick verlieren, was das hier für ein Museum ist und welches Publikum das Museum anzieht. Ich habe noch keine negativen Rückmeldung dazu bekommen, dass wir das Thema Konzentrationslager und Zwangsarbeit in die Ausstellung aufgenommen haben, sondern es gab eher einen Aha-Effekt.

Ähnliche Vertiefungen plane ich in den nächsten Jahren für den Ausstellungsteil über die Planwirtschaft in der DDR. In diesem Teil der Ausstellung sollen punktuell Hintergründe zu sozialen Ungleichheitsverhältnissen ergänzt werden. In den kommenden Jahren wird das Thema Vertragsarbeiter:innen sowie andere Randgruppen, die im Werk beschäftigt waren und einfach dazugehörten, in die Ausstellung miteinfließen. Damit geht die Ausstellungsgestaltung weg vom Stereotyp des männlichen Produktionsmitarbeiters mittleren Alters. Ich habe großes Mitspracherecht.

Zwar haben wir unter den Mitarbeiter:innen im Museum mehr Frauen als Männer, aber das Kuratorium und der wissenschaftliche Beirat, die die Inhalte und Sonderausstellungen langfristig planen und erarbeiten, sind männlich dominiert. Ich bin dort die einzige Frau. Der Stadtarchivar, der auch Historiker ist, und ich sind die einzigen Historiker:innen in diesem Gremium. Weil ich noch relativ neu dabei bin, wurde ich gefragt, ob ich nicht die kommende Sonderausstellung zum Thema „Mit Blaulicht und Martinshorn –Polizeifahrzeuge aus Eisenach“ als Kuratorin übernehmen wolle. Auch bei der aktuellen Sonderausstellung „30 Jahre danach – der letzte Wartburg wird Oldtimer“ war ich schon Mitkuratorin.

Dabei ging es um „30 Jahre danach“, also 30 Jahre seit der Produktionseinstellung des Wartburgs. In die Ausstellung konnte ich Teile meiner Dissertation miteinbringen, wie zum Beispiel das Thema der Wende-Verlierer:innen. Wer war das? Was ist mit ABM-Maßnahmen gewesen? Was hat die Treuhand entschieden? War die Treuhand wirklich nur der Buhmann? Solche Fragen werden in der aktuellen Sonderausstellung beantwortet.

Was mir fehlt, ist eine emotionale Verbindung zu diesem Ort. Viele Menschen, die hier heute arbeiten, haben diese, weil sie entweder selbst hier gearbeitet haben oder sie sind vernarrt in die Fahrzeuge. Aber diese emotionale Verbindung habe ich nicht. Ich gehe an meine Arbeit sehr objektiv heran und egal an welcher Ausstellung ich arbeite, alle haben gleich viel Wert. So arbeite ich auch im Archiv. Ich behandele jede Akte, jedes Buch gleich, alles hat für mich den gleichen Wert. Und es ist für mich nicht so, dass ich das eine besser und das andere schlechter finde. Was aber in diesen Szenen oft der Fall ist. Vor diesem Hintergrund erarbeite ich auch die neue Sonderausstellung. Bei der Auswahl der in der Sonderausstellung gezeigten Autos habe ich wenig Mitspracherecht gehabt, weil dies schon viele Jahre vorher geplant werden musste. Neben den gezeigten Autos war es mir wichtig, dass ich keine Sonderausstellung mache ohne die Geschichte zu beleuchten und einen historischen Kontext darzustellen. Deswegen ist die Sonderausstellung nun so konzipiert, dass man sich die Sonderausstellung auch ohne die Texte lesen zu müssen anschauen kann – dann guckt man sich eben nur die Autos an. Oder man läuft durch die Ausstellung und liest die Texttafeln, die Hintergründe zur Polizei liefern. Ich kann mich hier also vielseitig verwirklichen.

Ich bin erst einmal befristet für drei Jahre auf dieser Stelle angestellt, vor dem Hintergrund, dass mein Chef, der Museumleiter, in drei Jahren in die Rente gehen möchte. In drei Jahren soll ich dann seinen Posten beerben. Das ist auf lange Sicht so geplant.

zeitgeschichte|online: Eigentlich steht heute schon fest, dass Sie seine Stelle übernehmen werden?

Lindner-Elsner: Genau, es sei denn, ich würde dies nicht wollen. Da mein Chef diese Woche im Urlaub ist, vertrete ich ihn das erste Mal. Für diese Woche hat er mir einen Katalog an Aufgaben aufgetragen. Das ist meine erste Bewährungsprobe.

zeitgeschichte|online: Gibt es Ideen für neue, vielleicht digitale Vermittlungsstrategien des Museums und der Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und ihrer Lebensgeschichten in das Konzept des Museums?

Lindner-Elsner: Wir – auch diejenigen, die schon viel länger hier arbeiten als ich – haben schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, mit den Zeitzeug:innen zusammenzuarbeiten. Der stetige Kontakt zu den Zeitzeug:innen ist uns sehr wichtig. Weil nun aber leider das Rad der Zeit schnell voranschreitet, und wir bemerken, dass viele der Zeitzeug:innen in der letzten Zeit verstorben sind, haben wir gemeinsam mit dem lokalen Sender Wartburg-Radio die Aufnahme von Zeitzeug:innengesprächen geplant, um die Stimmen der hoch betagten Persönlichkeiten zu konservieren, die in irgendeiner Form mit der Geschichte des Standortes stark verwoben sind, und diese auch erzählen wollen. In diesem Projekt unterstützt uns das Wartburg-Radio vor allem mit der Technik. Angesichts der Stimme von den Menschen, deren Lebensgeschichte mit diesem Standort verbunden ist, wird es möglicherweise ein Kooperationsprojekt mit dem ein DFG-Forschungsprojekt „Freiwilligkeit“ an der Universität Erfurt geben, wo derzeit ein Bürgerforum organisiert wird. Das ist etwas, was ich neu hier einbringe. Ich versuche, gezielt zu netzwerken, und vor allem mit Universitäten, außeruniversitären Wissenschaftsinstitutionen und anderen Bildungseinrichtungen zu kooperieren. Ich möchte, dass hier mehr Vorträge mit einem Anknüpfungspunkt an den Standort gehalten werden, die aber auch darüber hinaus informieren und so den Ort hier präsenter machen und herausheben.

zeitgeschichte|online: Was würden Sie dem Nachwuchs mit auf den Weg geben?

Lindner-Elsner: Je nachdem, für welche Richtung man sich während des Studiums oder der Promotion entscheidet, würde ich auf jeden Fall dazu raten, an seinen Zielen festzuhalten. Aber auch in Kauf zu nehmen, Umwege zu gehen, sich an der einen oder anderen Stelle aus der eigenen Komfortzone herauszubewegen und sich mehr zu engagieren.

In meinem Fall war es so, dass ich angefangen habe im Kuratorium der Stiftung automobile welt eisenach zu arbeiten und dann kam das Angebot, ob ich nicht nebenbei ein paar Stunde hier arbeiten wollen würde. Die fünf Wochenstunde, die ich als Promovierende mit absolviertem Masterstudium hier tätig war, habe ich für den Mindestlohn gearbeitet, aber mit der Perspektive, es könnte sich daraus etwas entwickeln, was für mich zukunftsfähig ist und genau dem entspricht, was ich machen wollte. Für mich war klar, ich wollte nicht in der Wissenschaft bleiben, weil ich beobachte, dass der Gang in die Wissenschaft mit vielen Unsicherheiten und wenig Perspektive verbunden ist. Ich wollte schon immer sehr gerne praktisch arbeiten, entweder in einem Museum oder im Archiv. Meine Hartnäckigkeit, – dass ich mich hier immer wieder ins Spiel gebracht habe und immer wieder auf mich aufmerksam gemacht habe und gesagt habe „Hallo, hier bin ich. Ich habe das gemacht. Ich bin dafür prädestiniert“, – hat dazu geführt, dass ich jetzt hier bin. Und von denen, die mir noch vor fünf Jahren gesagt haben, „was wollen Sie mir eigentlich erzählen? Sie sind doch erst 1990 geboren. Sie haben doch gar nichts erlebt und zu melden“, bei denen hat inzwischen ein Perspektivwechsel stattgefunden.

Es ist wichtig, eine Perspektive zu haben und zu wissen, was man machen möchte, und sich gleichzeitig bewusst zu sein, dass man manchmal Umwege in Kauf nehmen muss. Und manchmal etwas mehr tun muss. Für mich war die Promotion von Anfang an eine Weiterqualifikation. Ich habe nicht promoviert, weil ich habilitieren möchte, sondern mit der Perspektive, wenn ich einmal ein Museum oder ein Archiv leiten will, brauche ich dafür den Doktortitel. Und auch mit der finanziellen Perspektive, irgendwann einmal entsprechend zu verdienen. Natürlich werde ich hier niemals das verdienen, was ich in Berlin oder anderen Standorten verdienen könnte, das ist klar, aber das nehme ich in Kauf.

Für mich bedeuten meine Stellen als stellvertretende Museumsleiterin und Archivleiterin nicht, dass ich nichts mehr mit der Wissenschaft zu tun haben will. Ich möchte als Wissenschaftlerin am ZZF assoziiert bleiben, bei Möglichkeiten mich immer wieder ins Spiel bringen. Für meinen Kopf ist es das noch nicht gewesen. Ich möchte mich weiter geistig einbringen und weiterbilden. Und die Forschung, die ich vier Jahre lang betrieben habe, der Öffentlichkeit näherbringen.

Das Interview mit Jessica Lindner-Elsner führte Rebecca Wegmann am 24. Februar 2022 über Zoom.

Zitation

Jessica Lindner-Elsner, Rebecca Wegmann, In drei Jahren Chefin. Interview mit Jessica Lindner-Elsner, Archivleiterin und stellvertretende Museumsleiterin der Stiftung automobile welt eisenach, in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/interview/drei-jahren-chefin