z|o: Ihr beschäftigt Euch in Euren Projekten mit Auseinandersetzungen über Geschichte im städtischen Raum. Euer Projekt trägt den, wie ich finde, erklärungsbedürftigen Titel „Urbane Authentizität“. Was ist damit gemeint?

Achim Saupe: Die Projektidee „urbane Authentizität“ entstand im Rahmen des Forschungsverbundes „Historische Authentizität“, in dem wir uns in den letzten Jahren mit dem Begriff der Authentizität in der Geschichts- und Erinnerungskultur beschäftigten. Der Begriff hat in den letzten Jahrzehnten eine erstaunliche Karriere gemacht, insbesondere wenn es darum geht, den Wert der Vergangenheit herauszustellen bzw. diesen zu markieren. Museen berufen sich auf ihre „authentischen Objekte“, Gedenkstätten sind ohne ihren authentisch verbürgten Ort gar nicht mehr zu denken und Zeitzeug:innen sind aufgrund ihrer „authentischen“ Erfahrungen als Interviewpartner:innen gefragt. Wir können von einer regelrechten Sehnsucht nach historischer Authentizität sprechen, einer Sehnsucht, die sich in Potsdam insbesondere in der Rekonstruktion von Gebäuden und ganzen Quartieren zeigt.

Unser Fokus richtet sich auf den Akt der Zuschreibung des Authentischen, auf die sogenannte Authentisierung. Zwar sind wir als Historiker:innen im Zweifelsfall auch diejenigen, die die Authentizität bzw. Echtheit eines Dokuments oder einer Aussage feststellen müssen, und zwar durch quellenkritische Methoden. Was uns aber in unserem Projekt interessiert ist vielmehr, mit welchen Argumenten und Motiven gesellschaftliche Akteure Dinge als „authentisch“ ausweisen. Diese Auszeichnung mit dem Prädikat „authentisch“ erfolgt in aller Regel, um Objekte aufzuwerten und ihnen Bedeutung zu verleihen.

Anja Tack: Unser aktuelles Projekt beschäftigt sich mit dem Argument des Authentischen, das in städtischen Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozessen über den Stadtumbau eingesetzt wird. Beispiele wie Frankfurt am Main, Dresden oder Potsdam belegen ein neuerwachtes Interesse der Städte, ihre „authentischen“ Altstädte zu erhalten oder zu rekonstruieren. In Potsdam beispielsweise gibt es Befürworter:innen, die das barocke Potsdam als Idealbild ansehen und die barocke Architektur als authentisch und damit als bedeutsam für die Stadt bewerten und demzufolge auch wiederherstellen wollen. Sie sprechen den Bauten einer bestimmten Bauperiode eine besondere, historisch bedeutsamere Authentizität zu, als sie das für andere Epochen gelten lassen wollen.

Wir können auch beobachten, dass in den innerstädtischen Diskussionen mit urbanen Aspekten argumentiert wird. Authentizität kann ganz unterschiedlichen Dingen zugeschrieben werden: einem Viertel, einem Quartier oder einer Nachbarschaft, auch einer bestimmten Art und Weise des interkulturellen Zusammenlebens oder schlichtweg einem einzelnen Gebäude. All dies wird jeweils mit der Vorstellung von Urbanität verbunden. Hier geht es also darum, was und wie eine Stadt eigentlich sein, wie sie beschaffen sein soll, was ihr Markenkern ist bzw. wofür sie steht. Wir schauen uns die damit zusammenhängenden sogenannten Authentisierungsprozesse an, in denen die Akteure verhandeln, was sie jeweils unter Urbanität verstehen. Was macht eine „großstädtische“ Lebensweise eigentlich aus, was macht eine Stadt wie Potsdam lebenswert bzw. attraktiv? Dabei wird „urbane Authentizität“ wie „historische Authentizität“ durch bestimmte gesellschaftliche Gruppen und Akteure zugeschrieben.

z|o: Der Begriff urbane Authentizität ist jetzt etwas klarer geworden. Was aber sind eure konkreten Beispiele, und welche Zugänge wählt ihr in euren Studien? Und schließlich ist euer Projekt auch Teil eines größeren Verbundprojekts?

AS: Ja, das Projekt „Urbane Authentizität“ setzt sich aus mehreren Teilprojekten zusammen, die an vier verschiedenen Forschungsinstitutionen der Leibniz-Gemeinschaft angesiedelt sind. Am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS Berlin) ist eine Studie zu Marseille in Arbeit, am Herder-Institut in Marburg entsteht eine Dissertation zum polnischen Szczecin, am Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München eine Arbeit zu Nürnberg und wir hier am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) untersuchen die Stadt, in der unser Institut, das ZZF beheimatet ist – also Potsdam.

Das gemeinsame Interesse ist die Frage danach, wie sehr um die Authentizität der Städte gerungen wird, welche Epochen und Zeitschichten zu bestimmten Zeiten als authentisch definiert werden. Uns interessiert dabei das Engagement von Bürger:inneninitiativen, wir fragen nach der Präsenz und Bedeutung des Bildgedächtnisses einer Stadt, nach den Auswirkungen von Transformations- und Migrationsprozessen auf Diskurse des Authentischen, und wir ziehen den Tourismus und das Stadtmarketing als treibende Kraft bei der Auszeichnung historischer Authentizität in Betracht.

AT: Potsdam ist dabei ein äußerst dankbares Forschungsfeld für unsere Fragestellungen. Wir können hier sehr gut beobachten, wie um die Aufwertung von Gebäuden und einer bestimmten Baukultur gestritten wird und wie dabei ganz unterschiedliche Authentisierungsstrategien eingesetzt werden. Das heißt, dass ganz verschiedene Objekte als authentisch bezeichnet und dass dabei auch äußerst unterschiedliche, manchmal auch gegensätzliche Begründungen verwendet werden. Das kann der Barock und das Vorkriegspotsdam sein, die sozialistische Moderne oder auch „Ostmoderne“. Oft sind es ganz persönliche Erinnerungen, Kindheitserlebnisse, die dazu führen, dass bestimmte stadtgestalterische Dinge nicht verloren gehen sollen. Oft sind es auch politische Positionen, die Akteure in der Art und Weise, wie sich die Stadt zeigt, repräsentiert sehen möchten.

Mein Forschungsvorhaben innerhalb des Verbundes konzentriert sich auf die Geschichte der Potsdamer Stadtentwicklung mit Schwerpunkt auf die 1990er Jahre. Diese politische und gesellschaftliche Umbruchszeit war ein wichtiger, dynamischer Impuls- und Ideengeber für die Rekonstruktion der Potsdamer Innenstadt. Wenn wir uns die Entwicklung in der DDR anschauen und das heutige Stadtbild, vor allem das des Zentrums, dann lässt sich von einem gewaltigen Stadtumbau sprechen, der in den 1990er Jahren einsetzte und bis heute andauert.

z|o: Was hat sich denn in den Jahren seit dem politischen Umbruch verändert?

Die 1990er Jahre spielen eine wichtige Schlüsselrolle. Nicht zufällig wurde bereits 1991 das Glockenspiel der Garnisonkirche an die Stadt übergeben und damit der Wiederaufbau der 1968 gesprengten Kirchruine initiiert. Seitdem schwelt ein Konflikt um dieses Rekonstruktionsvorhaben. Inzwischen wird der Kirchturm gebaut. Fraglich ist derzeit, ob die Stiftung, die das Bauprojekt vorantreibt und finanziert, über ausreichend Mittel verfügt, den Turmbau zu beenden, geschweige denn, das Kirchenschiff jemals zu errichten.

Auch seit den 1990er Jahren wird über die Zukunft der sogenannten Mitte der Stadt diskutiert. Diese „Mitte“ wird rings um den Alten Markt mit dem rekonstruierten Stadtschloss, in dem der Landtag sitzt, verortet. Um diesen Platz und die sich daran anschließenden, nördlich und südlich gelegenen Bereiche dem Vorbild der unzerstörten Vorkriegssituation wieder anzunähern, werden hier seit Jahrzehnten Häuser abgerissen, Straßenzüge und Straßenbahntrassen verlegt, und natürlich werden Straßen und Gebäude neugebaut, letztere gern im Gewand des Alten.

Das Versprechen, das die städtischen Bauverantwortlichen gern äußern, ist, dass mit der Rekonstruktion der Situation des 18. Jahrhunderts ein lebendiges Viertel entstehe. Allerdings muss man hier sagen, dass für dieses Vorhaben ein äußerst lebendiger Ort in der Potsdamer Innenstadt abgerissen worden ist. Zuvor stand hier, nördlich des heutigen Landtages, die Fachhochschule, die viele Studierende mitten in die Stadt zog. Das Gebäude, das die Fachhochschule nutzte, stammte aus den 1970er Jahren. Es war ein großes Verwaltungsgebäude, das in keinerlei Hinsicht mit den Zeit- und Stilepochen des 17. oder 18. Jahrhunderts korrespondierte, sondern ein für die Bauzeit typisches, modern gestaltetes Haus war, das mit klaren Strukturen und schlichten Fassadenelementen aufwartete. Es war funktional, weniger schick und dennoch lebendig.

Im Zuge des großräumigen Rekonstruktionsvorhabens in der sogenannten historischen Mitte Potsdams unweit des Areals, auf dem die Fachhochschule stand, soll in Kürze ein weiterer Bau aus den 1970er Jahren abgerissen werden. Der sogenannte Staudenhof soll ebenfalls einer Bebauung weichen, die sich dem Grundriss und dem Stadtbild des 18. Jahrhunderts annähert. Eine jüngste Initiative fordert jedoch, den Abriss-Beschluss aufzuheben und den Staudenhof zu sanieren. Da sich in dem Gebäude vor allem kleine Wohnungen befinden und ein Teil des Gebäudes Geflüchteten zur Verfügung steht, hätte der Abriss nicht nur städtebauliche sondern auch soziale Auswirkungen auf das Gefüge im Stadtzentrum. Die Initiatoren setzen vor allem auf diesen sozialen Aspekt und verweisen zudem auf den ökologischen Vorteil, der durch den Erhalt des Gebäudes entstünde.

Das Beispiel zeigt den Einfluss gesellschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen auf städtebauliche Aushandlungsprozesse und es macht deutlich, wie sich Vorstellungen von Authentizität und Urbanität verändern und neu justiert werden. Kann sich Potsdam den Forderungen nach einer Bauwende entziehen und das Vorhaben, die Innenstadt zu Gunsten einer Wiederherstellung des barocken Stadtgefüges aufrechterhalten? Oder sind die politischen und gesellschaftlichen Erwartungen der Gegenwart, die einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Umgang mit dem Baubestand einfordern, so stark, um den Abriss abzuwenden?

z|o: Was kannst Du als Historikerin zu dieser Diskussion beitragen?

Mich interessieren genau diese Aushandlungen und Prozesse. Wer trug und trägt mit welchen Argumenten und Ideen dazu bei, dass diese Stadt heute so und nicht anders dasteht und aussieht? Das eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, auch an andere Überlegungen und nicht umgesetzte Bauvorhaben zu erinnern. Und natürlich aufzuzeigen, welche Objekte, welche historischen Bauten als authentisch deklariert worden sind und mit welcher Begründung.

Mein Fokus liegt dabei auf Bildern, als wichtige Bestandteile unserer Kommunikation. Bilder, ob Fotografien, Kunstwerke, Stadtpläne, Visualisierungen, also Bilder im weitesten Sinne sind Schlüssel, um in den Blick nehmen zu können, was zeigbar und damit letztlich auch sag- und denkbar ist.

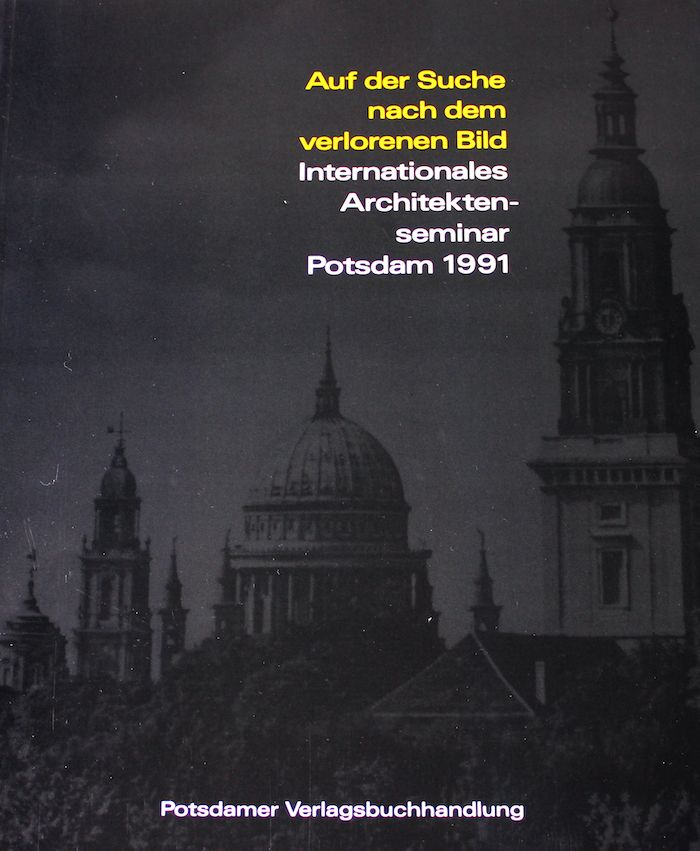

Mich interessiert, woher die Bilder bzw. das Bilderrepertoire eigentlich kommen. Im Zuge einer anhaltenden Preußen-Renaissance seit den 1980er Jahren, sind gerade auch nach 1990 nicht nur viele Bücher und Ausstellungen entstanden, sondern auch die Grundsteine für Sammlungen bspw. des städtischen Museums gelegt worden. Oftmals kamen die Fotografien aus privaten Potsdamer Haushalten, nicht selten auch aus westdeutschen Sammlungen. Ebenso aufschlussreich ist es, sich anzusehen, welche Bilder in Umlauf gebracht werden und wer welche Publikationen und Ausstellungen mit welcher Intention macht. Das heißt, welche Bilder kursieren und eingesetzt werden, um bestimmte Gebäude und historische Bausubstanz als authentisch zu markieren.

z|o: Vielleicht kannst Du an einem Beispiel verdeutlichen, welche Bilder, Fotografien und auch Gemälde die Akteure im Kopf haben? Und wie ihre Erinnerungen und damit auch ihre Ideen von Stadt im Allgemeinen und der Stadt im Besonderen wie Potsdam durch diese Bilder geprägt werden?

Ich kann das kurz anhand des sogenannten Dreikirchenblicks erläutern. Damit ist eine Stadtansicht gemeint, in der sich ikonisch verdichtet, was für einige Menschen als charakteristisch und stadtbildprägend für Potsdam gilt. Konkret geht es um die Anordnung der drei Kirchtürme der Heiligengeist-, der Nikolai- und der Garnisonkirche. Alle drei Kirchen entstanden im 18. Jahrhundert. Friedrich Wilhelm I., oft als Soldatenkönig bezeichnet, ließ sie errichten bzw. im Falle der Nikolaikirche neubauen. Aufgrund ihrer hohen Turmbauten prägten die Kirchen, das liegt auf der Hand, das Stadtbild. Keine Potsdamer Eigenart, sondern typisch für Kirchenbauten, die auf Fernwirkung und natürlich auf Repräsentanz setzen.

Dennoch sind die Türme Zeichen ihrer Bauzeit. Sie verweisen auf den zeitgenössischen Architekturstil des Barocks sowie auf die preußischen Bauherren und deren repräsentativen Gestaltungswillen ihrer Residenz.

Mit bloßem Auge ließen sich die drei Kirchtürme nicht in den Blick nehmen. Dafür war ein Betrachterstandpunkt außerhalb der Stadt notwendig. Der Babelsberger Park im Osten oder der Brauhausberg im Süden der Stadt gelegen waren beliebte erhöhte Standorte für Künstler des 18. und 19. Jahrhunderts, um eine von der Stadt entrückte Perspektive einnehmen zu können. Sie dokumentierten das Baugeschehen der Hohenzollern-Residenz und nutzten die außerhalb bzw. am Stadtrand gelegenen Anhöhen für ihre Veduten, die nicht nur die gebaute Stadt, sondern auch deren Einbettung in die landschaftliche Umgebung darstellten. Waren es zunächst Grafiken wie Kupferstiche und Radierungen, folgten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert Fotografien.

Eine Fotografie hat es zu einer gewissen Berühmtheit geschafft. 1932 druckte die Potsdamer Tageszeitung die Aufnahme des Fotografen Zander erstmals ab. Seitdem wird sie als Sinnbild der barocken Stadtsilhouette verwendet und findet sich in zahlreichen Publikationen.

In der Fotografie stehen die drei Kirchtürme der Größe nach angeordnet hintereinander. Der dadurch entstehende harmonische Rhythmus prägt das Bild, in der die Stadt vollkommen verschwunden ist. Im Vordergrund verdeckt ein Gürtel aus Bäumen und Sträuchern die Bebauung. Nur die Kuppel des Rathauses ist – neben den Kirchtürmen – zu sehen.

Diese Fotografie findet sich vor allem in Publikationen, die für eine Wiederherstellung des historischen Potsdams werben. Nicht selten als visuelles Zitat der barocken Stadt, die jedoch in diesem Bild reduziert wird auf drei Kirchtürme.

Interessant ist, dass Zeitzeug:innen den Dreikirchenblick erinnern, sie glauben, ihn eigens „erlebt“, ihn mit eigenen Augen wahrgenommen zu haben, obwohl es ihn seit 1945 nicht mehr gab, da alle drei Kirchtürme im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt worden sind. Die Vervielfältigung und das Abbilden der Fotografie sowie die wiederholte Rede vom Dreikirchenblick scheinen das Erleben der Perspektive und das Erinnern des gedruckten Bildes stark miteinander zu verzahnen und damit das Leitbild lebendig zu halten. Mich interessieren diese Prozesse, in denen Bilder Narrative verstärken oder auch abschwächen können. Das Aushandeln dessen, was Potsdam ist bzw. ausmachen soll, ist ohne Bilder nicht zu denken.

z|o: Achim, könntest Du uns noch Dein Projekt erläutern. Soweit ich weiß, gehen Deine Fragen in eine andere Richtung.

AS: Mich interessiert im Zusammenhang mit unserem Forschungsprojekt insbesondere die Frage, wie wir die Rekonstruktionsbemühungen politisch zu bewerten haben und welches Verständnis von Geschichte dabei zum Ausdruck kommt. Ausgangspunkt ist dabei natürlich die Beobachtung, dass wir es gerade in Potsdam mit einer hochpolitisierten Stadtgesellschaft zu tun haben, die um ihre Mitte ringt. Nun könnte man meinen, dass wir es mit einer relativ einfachen Konstellation zu tun haben: Auf der einen Seite ein eher linkes Spektrum, das gegen die Garnisonkirche votiert und diese insbesondere mit dem preußischen Militarismus und dem Tag von Potsdam verbindet. Und auf der anderen Seite haben wir ein eher konservatives, bürgerliches, oft wohlhabendes Klientel, das die vergangene Schönheit des barocken Alten Markts mit samt dem vielbeschworenen Dreikirchenblick so weit wie möglich wiederherstellen will. Hier gibt man sich bisweilen unpolitisch, aber natürlich am Gemeinwohl einer florierenden Stadt interessiert. Und dann haben wir natürlich noch die Neue Rechte, von den Biedermännern der AfD bis hin zu Rechtsradikalen, die sich mit der Rekonstruktion der Stadt auch eine Rekonstruktion „deutschen Geistes“ erhoffen, so wie das Björn Höcke in seiner „Dresdener Rede“ von 2017 gefordert hat und wie man das wohl auch für solche Leute wie den Initiator des Glockenspiel-Nachbaus und Spendensammler Max Klaar attestieren muss. Jene also, die preußische und militärische „Tugenden“ hochleben lassen wollen und insbesondere ein Geschichtsbild vermitteln möchten, das den Nationalsozialismus als marginal einstuft und stattdessen von der Bedeutung und den Leistungen des deutschen Volkes schwadroniert.

z|o: Gibt es „rechte Räume“ im Sinne des Stuttgarter Architekturhistorikers Stefan Trüby? Er hatte ja unter anderem gezeigt, dass der AfD nahestehende Politiker sich schon frühzeitig für die Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt einsetzten.

AS: Ich denke, die Rede von den „rechten Räumen“ ist anregend, um über das Politische der Architektur im Zeichen des Rechtspopulismus nachzudenken. Bauen, gerade im öffentlichen Raum und im Zentrum, ist immer politisch. Und das hat Stefan Trüby, so überspitzt und überzogen seine Argumentationen im Detail bisweilen auch sind, nochmals deutlich gemacht. Es geht darum, wie sich eine Stadtgesellschaft versteht, welche Geschichtsdeutungen dominant sind, wen sie in ihre Gesellschaft aufnehmen will und repräsentieren möchte, und was sie sich für die Zukunft verspricht. Nun sind Bauten oder Ensembles selbst aber weder rechts noch links; und auch bei Räumen bleibt das etwas nebulös, solange man das nicht auch im Sinne eines Denkraums begreift. Denn Orte und Räume haben historische Bedeutungen und werden sehr wohl politisch und ideologisch aufgeladen, an ihnen entzünden sich Debatten. Architekt:innen und Städteplaner:innen haben politische, soziale und gesellschaftliche Programme, die sich in die Räume einschreiben, und das wird verstärkt durch Architekturinterpretation und Architekturkritik.

z|o: Aber die Geschichte geht doch weiter – kann man Bauten nicht auch neue Bedeutungen geben?

AS: Ob die mit bestimmten Bauten verbundenen Bedeutungen so einfach „überschrieben“ werden können, daran habe ich meine Zweifel, zumindest, wenn man ein waches historisches Bewusstsein hat. Letztlich geht es um die Beurteilung der Relevanz verschiedener Epoche und Episoden zueinander. Aber, das ist klar, Um- und Neunutzungen können auch funktionieren. Das zeigen Beispiele, die ich gerade im Rahmen eines europäischen Projekts kennengelernt habe, das sich mit den Aushandlungsprozessen von Zugehörigkeiten im öffentlichen Raum befasst.

z|o: Aber hat Architektur nicht neben der Zuschreibungsebene auch eine Wirkung auf Individuen?

AS: Ja klar, neben der diskursiven Aufladung gibt es auch die Raumwirkung, die auch durch die Raumnutzung und letztlich die Geschichte des Ortes beeinflusst wird: Ein 90 Meter hoher barocker Turm wie der der Garnisonkirche, ein 17 geschossiges Hochhaus am Eingang einer Stadt, oder, um den Blick über die Stadtgrenzen zu werfen, eine gotische Kathedrale, das Reichstagsgelände in Nürnberg oder das Olympiastadion in Berlin, das setzt Menschen in Bezug zum Raum und zu ihren Mitmenschen, eröffnet Optionen der Aneignung schafft Interaktion usw. Und das betrifft nicht nur das Monumentale und Erhabene, sondern auch Formen wie Mischnutzung, die Parzelle, den Markt usw. Auch sie sind mit verschiedenen Gesellschaftskonzepten verbunden, und das oft mehrschichtig und vieldeutig. Also hilft uns der Verweis auf eine rein diskursive Aufladung von Räumen, die auch als Gegenargument gegen die These von „rechten Räumen“ ins Feld geführt wurde, nicht so recht weiter. Räume ohne Diskurs sind also ebenso leer und ohne Aussage wie Räume ohne Nutzung, ohne Praktiken und Performanzen.

z|o: Und wie politisch sind die derzeitigen Rekonstruktionsvorhaben?

AS: Okay, noch einmal zurück zum Rechts-links Konflikt: Die Positionen erscheinen in Potsdam recht eindeutig, der Streit oft genug überspitzt. Deshalb interessiert mich derzeit eigentlich mehr, was sich die gesellschaftliche Mitte von der Neubesetzung und „Rekonstruktion“ des „Zentrums“ verspricht. Ob rechts der Mitte oder links der Mitte, ist da erst einmal zweitrangig. Denn sie ist ja nicht nur die Beschreibung eines Raums im Zentrum der Stadt, sondern ein gesellschaftlicher und sozialer Ort, der von den politischen Parteien erobert werden will, um Wahlen zu gewinnen. „Mitte und Maß“ zu finden ist darüber hinaus ein Ideal, so wie das Herfried Münkler beschrieben hat, auf das sich ja auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder und nochmals zu ihrem Abschied bezogen hat. Das damit verbundene Wertesystem kann einerseits als Abwehrkampf gegen die politische Extreme verstanden werden, aber auch als sozialer Ausgleich. Es kann aber auch zu reinem Mittelmaß führen, das durch Einfallslosigkeit und Mutlosigkeit auf das Altbekannte setzt. Wenn nun die urbane Mitte in einer Weise konzipiert wird, die nicht mit unserer heutigen heterogenen Einwanderungsgesellschaft in einen produktiven Dialog tritt, um unterschiedliche Zugehörigkeiten auszutesten, Mehrfachidentitäten anzuerkennen und auch das Spiel mit gesellschaftlichen Rollen zu ermöglichen, dann ist das ein Problem für die Zukunft. Stadtluft sollte frei machen von Zwängen, und das täte sie heute wohl am besten, wenn sie Freiräume schafft, die Kreativität, Austausch, Zusammenhalt ebenso wie politische Auseinandersetzungen fördern und inspirieren können. Aber natürlich auch Handwerk, Arbeit und Handel und vor allem Wohnen für Menschen mit unterschiedlichen Einkommen. Das Gegenmodell, um es überspitzt zu sagen, zielt auf Eindeutigkeit, Homogenität und „originalgetreue Wiederherstellung“, oder Eliten-Repräsentation. Und das heißt zu guter Letzt auch, dass nicht Akteure aus bestimmten soziokulturellen Milieus oder mit schon feststehenden Identitätsvorstellungen eine besondere Affinität für bestimmte Räume haben, sondern dass sich vor dem Hintergrund von (historisierenden) Neubauten und der Nutzung des öffentlichen Raums Zugehörigkeiten neu formulieren und damit auch Identitäten imaginieren lassen.

z|o: Heißt das, dass historisierende Neubauten eher konservativ, oder gar rückschrittlich sind?

AS: Von der Tendenz her ja, aber ob rückschrittlich, das weiß ich nicht. Das hört sich nach historischem Materialismus an. Aber es gibt natürlich auch Mittel, das Alte zu brechen oder zu kommentieren: Durch neue und moderne Raumverhältnisse im Innern etwa, was den Landtag betrifft, durch Kunst am Bau oder architektonische Interventionen, wie das beispielsweise in Dresden mit dem Militärmuseum gemacht wurde. Auch die rekonstruierten, kleinteiligeren Raumverhältnisse, die am Alten Markt nördlich des Landtages entstehen, könnten vielleicht tatsächlich einen lebenswerten urbanen Raum schaffen, so wie sich das die Planer:innen wünschen. Ob er sich mit gesellschaftlichem Leben füllt, steht auf einem anderen Blatt. Dafür scheinen mir Räume, die aus verschiedenen Epochen stammen, besser geeignet, als letztlich recht homogen entwickelte Stadträume vom Reißbrett, und sei es das Reißbrett, auf dem eine historische Vorlage das Neugebaute bestimmt. Und Räume, in denen Begegnungen tatsächlich stattfinden, wie in öffentlichen Bibliotheken so auch in der Potsdamer Landesbibliothek mitten in der Innenstadt. Sie sollten vielleicht den Kern der Mitte ausmachen, wenn man davon überhaupt sprechen möchte und nicht viel lieber per se die Ränder der Stadt im Auge hat, wenn man das Heterogene sucht. Aber auch in der Mitte sollte der Anspruch sein, Diversität zum Ausdruck zu bringen.

z|o: Welche historische Bedeutung haben diese „neue Mitte“ und die Garnisonkirche?

AS: Man wird den Eindruck nicht los, dass sich hier eine Gesellschaft ein Denkmal setzen will, die meint, den Zweiten Weltkrieg und den Nationalsozialismus weit hinter sich gelassen zu haben, und zwar auch aufgrund der „Aufarbeitung der Vergangenheit“. Wenn also im Turm der Garnisonkirche ein Ort der – hoffentlich kritischen – Auseinandersetzung mit der Geschichte entsteht, vielleicht ja auch im Zusammenspiel mit dem Stadtmuseum im neu geplanten Demokratiezentrum, dann wäre das einerseits ein gutes Zeichen, aber andererseits auch eines, das von einem schlechten Gewissen zeugt, weil man hier ja so etwas wie „dark heritage“ rekonstruiert hat.

Ansonsten kann man vielleicht überspitzt sagen: Heute wird eben nicht mehr auf öffentlichen Plätzen wie auf der griechischen Agora über politische Probleme debattiert, sondern es wird erst einmal in Bürgerforen und anderen Arenen über die Baukultur diskutiert – und diese dann politisiert. Beobachten lässt sich, dass mit der Kritik an der Moderne im Allgemeinen und der sozialistischen Moderne im Besonderen Selbstvergewisserung in einer oftmals idealisierten Vergangenheit gesucht wird. Die Vorkriegszeit wird nostalgisch verklärt, die DDR an den Rand gedrängt. Natürlich mag der Barock schön sein, aber ist er auch schön in seiner nachgebauten Variante, und kann er tatsächlich lebendige urbane Räume schaffen? Das werden wir sehen. Zudem wird damit der zeitgenössischen Architektur wenig zutraut, wobei man meist auf die sogenannte Investorenarchitektur rekurriert. Aber vielleicht ist das Problem auch anders gelagert: Falls wir uns tatsächlich in einer Krise der Demokratie befinden, wie das ja einige Kommentator:innen meinen, dann ist es auch kein Wunder, dass wir nicht so recht wissen, wie wir unser demokratisches Gemeinwesen füllen. Und dann gibt es auch keine Architektur, die das künstlerisch adäquat zum Ausdruck bringen kann.

AT: Ich denke, dass wir der Architektur oft etwas zu viel abverlangen, wenn wir von Gebäuden erwarten, sie sollten unsere demokratische Grundordnung repräsentieren. Was wir verlangen und erwarten sollten, ist, dass baupolitische und damit auch architektonische Entscheidungen transparent und demokratisch gefällt werden. In diesen Aushandlungen würden sich im kleinen, begrenzten Rahmen unsere demokratisch verfassten Aushandlungsprozesse spiegeln, würde sich zeigen, ob die Stadtgesellschaft in der Lage ist, Kompromisse zu finden oder eben nicht.

Doch wenn wir uns den Entscheidungsprozess im Falle der Garnisonkirche ansehen, wer beteiligt wird und wer nicht, nach welchen Prämissen entschieden wird und wie diese begründet werden, stehen wir mit leeren Händen da. Die Stiftung Garnisonkirche, die den Wiederaufbau vorantreibt, agiert bis heute intransparent. Die Öffentlichkeit wird nicht an Entscheidungen beteiligt, obwohl es ein Gebäude ist, das doch der Stadtgesellschaft dienen soll, wie die Stiftung auf ihrer Internetseite wirbt. Aber weder die architektonische noch die inhaltliche Ausgestaltung dieser sogenannten „offenen Stadtkirche“ wird den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt überlassen oder werden an dieser beteiligt.

Das ist auch einer der Gründe, warum die Debatten in Potsdam so hitzig verlaufen. Hier wird an einem prominenten Ort der Stadt über die Köpfe der meisten Bürger und Bürgerinnen hinweg ein großes, stadtbildprägendes Gebäude gesetzt, ohne dass sich die Stadtgesellschaft dazu hätte äußern können. Vieles wird mit dem simpel formulierten Beschluss der Stadtverordneten aus dem Oktober 1990 gerechtfertigt, in dem die politischen Mandatsträger einer „behutsame[n] Wiederannäherung an das […] historisch gewachsene Stadtbild“ zustimmten. Das wird bis heute wie ein Mantra jeweils verteidigend vorgetragen, als seien politische Entscheidungen eindeutig und unumstößlich. Wir schreiben heute das Jahr 2022, das sind mehr als dreißig Jahre später und auf die Frage, warum die Stadtmitte dermaßen umgebaut wird, wird oft genug auf diesen Beschluss aus dem Jahr 1990 verwiesen.

Das Agieren der Stadtpolitik und der Verwaltung trägt zum Unwillen der Stadtbevölkerung bei, diesen Kirchenbau zu unterstützen. Es verwundert nicht, dass dieses Vorgehen der Stadt und der Stiftung von den Kritiker:innen als obrigkeitsstaatliches Handeln kommentiert wird. Die Chance, eine breite Unterstützung zu erlangen, wurde definitiv verspielt.

Der Oberbürgermeister Potsdams, Mike Schubert, versucht da andere Wege zu bestreiten, als sein Vorgänger. Bereits in seinem Wahlkampf hatte Schubert, der 2018 gewählt wurde, damit geworben, die Art und Weise der Beteiligung der Stadt am Bau der Kirche zu überdenken. Er unterbreitete einen Kompromissvorschlag, um der verfahrenen Situation rund um den Wiederaufbau der Garnisonkirche entgegenzusteuern.

Das Problem ist, dass für die Rekonstruktion der Kirche ein bestehendes Gebäude abgerissen werden muss. Das ehemalige Rechenzentrum. Ein Gebäude aus den 1970er Jahren, in dem sich seit inzwischen sieben Jahren einer der wichtigsten Kulturstandorte der Stadt befindet. Das Rechenzentrum steht teilweise auf dem ursprünglichen Grundriss der alten Kirche. Die Stiftung Garnisonkirche, der dieses Grundstück gehört, möchte das Rechenzentrum abreißen, um das Kirchenschiff auf dem historischen Grundriss zu errichten.

Die Stiftung scheint jedoch die Errichtung des Kirchenschiffes in naher Zukunft nicht finanzieren zu können. Schubert brachte daher die Idee auf, ein sogenanntes Haus der Demokratie zu errichten. Der Neubau sollte, auf dem ursprünglichen Grundriss des Kirchenschiffes stehend, das Rechenzentrum und den Turm der Garnisonkirche miteinander verbinden. Das Rechenzentrum könnte demzufolge stehen bleiben und im sogenannten Zentrum der Demokratie könnte ein notwendiger größerer Sitzungssaal der Stadtverordneten untergebracht werden. Prinzipiell hat das Stadtparlament diesem Plan zugestimmt. Jedoch bleibt das Problem, dass die Stadt nicht Eigentümerin des Grundstückes ist, sondern die Stiftung Garnisonkirche und die möchte ein Kirchenschiff errichten und tut sich schwer mit der Vorstellung, diese Idee aufzugeben.

Derzeit, zum Jahresbeginn 2023, sieht es so aus, dass eine Machbarkeitsstudie belegen soll, inwiefern der Vorschlag Schuberts umsetzbar ist. Wann erste Ergebnisse vorliegen, ist unbekannt. Derweil wartet das Rechenzentrum auf eine erneute Bestandszusage, dieses Mal bis 2025. Doch diese immer nur stückchenweise erteilten Genehmigungen, sind zermürbend. Die Verantwortlichen des Rechenzentrums reagieren daher nur noch verhalten und empfinden die Situation als ein Sterben auf Raten. Sie wünschten sich ein generelles Bekenntnis der Stadt zum Rechenzentrum als wichtigen Kulturstandort.

z|o: Braucht es jetzt ein Demokratiezentrum?

AS: Vom Grundgedanken finde ich das gut, auch wenn es etwas didaktisch daher kommt. Aber das ist ja auch abhängig von vielfältigen Fragen: Die Frage nach dem Raumbedarf etwa, den Institutionen, die da unterkommen, und ob man sich ein Gebäude vorstellen kann, das demokratische Aushandlungsprozesse befördert. Was es braucht, ist insbesondere ein zeitgenössisches architektonisches Statement für eine offene Demokratie, die auf transparente Aushandlungsprozesse und Bürgerbeteiligung setzt. Und die auch jene Bürger:innen schätzt, die ihren Abgeordneten einfach ihr Stimmrecht übertragen und auf Vertrauen, Glaubwürdigkeit und deren Durchsetzungskraft in Koalition mit anderen setzen.

AT: Ich denke, es braucht das Demokratiezentrum im Sinne des vorgeschlagenen Gebäudeensembles, das die Existenz des Rechenzentrums als einen intakten und anerkannten Ort der Stadtgesellschaft respektiert und diesem ein Bestandsschutz einräumt. Potsdam beging in vielen Fällen den Fehler, öffentliche Räume und Gebäude zu Gunsten des Profits und im Namen der barocken Baukunst zu zerstören. Im Falle des Erhalts des architektonischen Ensembles aus rekonstruiertem Kirchturm und erhaltenem Rechenzentrum ließe sich stadtpolitisch ein Kontrapunkt zur bisherigen Politik setzen. Gleichzeitig entstünde ein Symbol der Auseinandersetzung um den Wiederaufbau der Garnisonkirche, ein architektonisches Abbild des Streites, das die gegnerischen Seiten nicht miteinander versöhnt, ihnen aber eine jeweilige Existenzberechtigung einräumt. Das wäre tatsächlich ein Fortschritt und demokratischer Akt, der dem Prinzip des Unvollendeten und des Kompromisses folgt.

z|o: Seit Herbst 2021 diskutieren wir über das Demokratiezentrum, vergangenes Jahr war es der Umgang mit dem Glockenspiel der Garnisonkirche. Spielt das in eurer Forschung eigentlich noch eine Rolle?

AT: Ja, das Glockenspiel spielt eine Rolle. Die Schenkung des Garnisonkirchen-Glockenspiels an die Stadt und dessen Aufstellung im April 1991 waren ein wichtiger Höhepunkt der Transformationszeit. Man könnte von einem Paradebeispiel für die Überzeugungskraft einer vermeintlich authentisch historischen Stadt sprechen, deren Wiederaufbau sich die Stadtverordneten bereits 1990 auf die Fahnen geschrieben hatten. Die politische Willensbekundung der Stadtverordneten, die bereits erwähnte und vielfach zitierte „behutsame Wiederannäherung an das charakteristische, historisch gewachsene Stadtbild“[2] , bildete den Handlungsrahmen der 1990er Jahre und ebnete der Aufstellung des heute höchst umstrittenen symbolträchtigen Glockenspiels seinen Weg.

z|o: Könntet Ihr das erläutern? Das Glockenspiel stand in der öffentlichen Diskussion, da es als Symbol rechten Gedankengutes und revanchistischer Positionen gilt. Was hat das mit der Stadtentwicklung bzw. mit dem Wunsch, die Altstadt wiederherzustellen zu tun?

AT: Das hat damit zu tun, dass diejenigen, die das Glockenspiel anfertigen ließen und an die Stadt schenkten, nicht damit argumentierten, dass sie damit ihren politischen Ideen von Rechtsaußen bis hin zu den Vorstellungen, Deutschland in den Grenzen von 1937 wiedererstehen zu lassen, Ausdruck verleihen wollten. Ganz im Gegenteil versprach der federführende Schenker und Spendensammler, der Bundeswehroffizier Max Klaar, dass das Glockenspiel ganz im Sinne der politisch Verantwortlichen in der Stadt ein willkommenes Startsignal für die bevorstehende Rückgewinnung des historischen Stadtbildes sei. Man könnte aus heutiger Perspektive den Verantwortlichen Naivität oder fehlende Weitsicht unterstellen. Das würde aber das diskursive Gemengelage der damals Handelnden unberücksichtigt lassen.

Nein, was wir feststellen können, ist, dass die politisch gefährliche Symbolkraft des Glockenspiels, die diesem heute (berechtigter- oder unberechtigterweise) zugeschrieben wird, in den 1990er Jahren noch nicht die Wirkmacht entfalten konnte, die wir heute beobachten können, obwohl es bereits damals einige wenige Akteure in der Stadt gab, die die Aufladung des Glockenspiels kritisierten.

AS: Was sich nicht von der Hand weisen lässt, ist, dass hier eine Gruppe von revanchistisch eingestellten Bundeswehroffizieren und ihre Unterstützer und Unterstützerinnen, die nicht nur Preußen und das Preußentum, sondern auch die Wehrmacht verherrlichten, eigentlich schon dadurch Erfolg gehabt hat, dass die Garnisonkirche – zumindest deren Turm nach heutigem Stand – gebaut wird. Deren eigentliches Anliegen kann also als zum Teil erfüllt gelten. Aber auch ohne diese Schenkung des Glockenspiels könnte es ja sein, dass sich hier über kurz oder lang die Stadtgesellschaft, die evangelischen Kirche, ein Kreis von Nationalkonservativen, oder aber eine Gruppe aus gesellschaftlich aktiven Romantikern, Ästheten und von der Geschichte angeregten Stadtplanern für eine Wiedererrichtung des Bauwerks eingesetzt hätten. Ich denke, man sollte es nicht den Rechten in die Schuhe schieben. Hier baut die gesellschaftliche Mitte eine Kirche, oder besser: einen Aussichtsturm mit angeschlossener Ausstellung.

z|o: Im Sommer 2021 wurde das umstrittene Spiel unter Denkmalschutz gestellt. Diese Entscheidung hat sehr viele Kritiker:innen erbost. Der Architekturhistoriker und Gegner des Wiederaufbaus der Garnisonkirche, Philipp Oswalt, spricht gar von einem Denkmal der Neuen Rechten. Was haltet ihr von der Debatte und wie lässt sich diese Erregung verstehen?

AT: Ich halte das Denkmal Glockenspiel für richtig und wichtig, da es ein Symbol der frühen 1990er Jahre ist. Es steht für die konservative Stadt- und Baupolitik, für eine Preußenverehrung, die unkritisch mit dem Erbe der Hohenzollern umging, dieses kulturelle Erbe nahezu glorifizierte. Und, dafür steht auch das Glockenspiel: Viele Aktive – und ich sage nicht die Mehrheit, aber eine bedeutende Zahl – kamen nicht aus der Stadt, die sich von der symbolischen Strahlkraft des Ortes angezogen fühlten. Potsdam galt und gilt bis heute als ein Symbolort Preußens. Potsdam war und ist damit als Austragungsort der Auseinandersetzungen um einen angemessenen Umgang mit dem preußischen Erbe prädestiniert.

AS: Man weiß gar nicht, ob es sich bei der Unterschutzstellung des Glockenspiels um eine Komödie, Tragödie oder Farce handelt. Auf jeden Fall ist sie sehr bezeichnend für den heutigen Umgang mit zeithistorischem Erbe. Wenn man es genau nimmt, dann ist das Glockenspiel Ausdruck eines denkmalpflegerischen und historisierenden Zeitgeistes, der selbst die jüngste Vergangenheit – also quasi die Gegenwart – für schutzbedürftig hält. Das sieht nicht nur die Denkmalschutzbehörde so. Angeregt hat das Dominik Juhnke, der auf Bitte der Stadt ein Gutachten zum Umgang mit dem Potsdamer Glockenspiel geschrieben hat.

Der Vorwurf, dass mit der Unterschutzstellung ein Denkmal der Neuen Rechten kreiert worden sei, unterstellt der Behörde, sie ignoriere die politische Gefahr, die von einem neurechten Gedankengut ausgeht. Das ist ein weitgreifender Vorwurf, dem wir uns in dieser Form nicht anschließen. Und so, wie die vereinsamte Glockenspielkopie jetzt auf der Plantage zu sehen ist, taugt sie auch kaum für rechte Identitätspolitik.

Anders ist das vielleicht mit der immer wieder geäußerten Befürchtung, dass der Garnisonkirchenturm zu einem Treffpunkt der politischen Rechten werden könnte. Das mag nicht ganz unbegründet sein, lässt sich aber auch gesellschaftlich verhindern. Zumal das Argument auch recht instrumentell in der Stadt genutzt wurde, um gegen Turm und Kirche zu argumentieren. Aber mit dem Demokratiezentrum wäre dem zumindest etwas entgegengesetzt.

AT: Wie ernst und real die Gefahr ist, die Bewegungen am rechten Rand der Gesellschaft zu ignorieren, haben NSU und die zahlreichen Anschläge der letzten Jahre wie auf die Synagoge in Halle oder die Ermordung Walter Lübckes deutlich gemacht, ebenso natürlich die Wahlerfolge der AfD. Die Warnung von Oswalt ist mehr als berechtigt, ohne dass ich ihm dabei zustimme, dass es sich beim Glockenspiel allein um einen Symbolort der Neuen Rechten handele.

Vielmehr würde ich hier herausstellen wollen, dass das Glockenspiel für weit mehr als eine zunehmende Rechtsbewegung in Deutschland steht. Und man kann der Einschätzung des Gutachters, Dominik Juhnke, in Teilen folgen, dass es sich auch um ein konservatives Symbol handelt, in dem der Wunsch nach einer Wahrung städtischer und preußischer Traditionen zum Ausdruck kommt und das Glockenspiel hier als Appendix oder Vorbote des Wiederaufbaus der Garnisonkirche einzuordnen ist.

z|o: In den Auseinandersetzungen wird ja auch gefordert, das Glockenspiel abzureißen, die Glocken einzuschmelzen oder zumindest ins Museum zu geben. Das als Schandfleck empfundene Spiel soll jedenfalls, so die Befürworter des Wegräumens, aus dem öffentlichen Raum verschwinden.

AT: Ja, das ist ein nachvollziehbarer Gedanke und Potsdam würde mit dem Abreißen des Glockenspiels und dem Einschmelzen der Glocken nicht die Idee des Denkmalsturzes erfinden. Ganz im Gegenteil sind Abreißen, Vergessen, Umdeuten oder Umnutzen gängige Praktiken, wie mit unliebsam gewordenen Denkmalen oder anderen Dingen mit öffentlicher Wahrnehmung umgegangen wird.

AS: Die Idee mit dem Einschmelzen war aus erinnerungskultureller Perspektive keine so gute Idee. Aber sie hatte einen Hauch von sympathischem Anarchismus. Den Glockenspielnachbau als Denkmal für die Zeitgeschichte nach 1989 auszuzeichnen, das braucht es meiner Ansicht nach allerdings nicht. Ich finde, er gehört ins Museum, ob ins Museum der Stiftung Garnisonkirche oder des Stadtmuseums, darüber könnte man sich unterhalten. Da es genug Glocken gibt, kann man sie sicherlich auch gut aufteilen. Oder die beiden Museen kommen sich auf die eine oder andere Art näher.

AT: Mit der Unterschutzstellung ist jedenfalls Bewegung in die Sache gekommen. Die Stadt wurde so zum Handeln aufgefordert. Die Stadtverordneten stimmten dem Vorschlag zu, einen Kunstwettbewerb auszuloben. Allerdings ist der geplante Wettbewerb jüngst, im November 2022, auf unbestimmte Zeit verschoben worden, da keine finanziellen Mittel zur Verfügung stünden. Man könnte meinen, die derzeitige Strategie ist es, das Glockenspiel sang- und klanglos an seinem jetzigen Standort am Rande eines Spiel- und Sportplatzes der Natur zu überlassen und das Geläut in Vergessenheit geraten zu lassen. Dieses Vorgehen wäre sicherlich auch ein Zeichen der Entwertung, aber eine aktive Auseinandersetzung mit diesem schwierigen, umstrittenen Erbe sähe gewiss anders aus.

AS: Auch das Gutachten von Juhnke ist einem erinnerungskulturellen Paradigma verpflichtet, wenn er dafür plädiert, das Glockenspiel stehen zu lassen, um hier einen Ort zu schaffen, an dem sich die Auseinandersetzung der Potsdamer mit ihrer Geschichte, und insbesondere mit dem Preußischen Militarismus und seinem Nachleben gut studieren ließe. Ein historischer und weiter zu musealisierender Ort ebenso. Für uns Historiker:innen ist das natürlich toll, weil man gleich ein neues Arbeitsfeld spürt. Eine neue Gedenkstätte, neue Arbeitsplätze! Auf der anderen Seite muss aber auch nicht alles historisiert werden, und es muss auch nicht jedes historisch problematische Gebäude mit Interventionsarchitektur kritisch kommentiert werden. In den letzten Jahren ist der bundesrepublikanischen Gesellschaft definitiv der Wille abhandengekommen, neu zu gestalten und architektonische Entwürfe zu entwickeln, die Ausdruck unserer Zeit sein wollen. Vielmehr ist das Historische Ausdruck unserer Zeit, der historisierende rekonstruierende Städtebau insgesamt eine Phase neuer Denkmalsetzungen. Keine Reiterstandbilder mehr, keine expressionistisches Opfergedenken mehr, sondern aufklärende Gedenktafeln einerseits und barockisierende oder klassizistische Fassaden vergangener Größe und Schönheit andererseits.

z|o: Der Streit um Garnisonkirche und Glockenspiel ist schon recht alt. Wie blickt ihr aus Eurer Perspektive auf diese Debatten und hat das eigentlich noch was mit Authentizität zu tun?

AS: Was man an all diesen Auseinandersetzungen ablesen kann, ist, dass hier stellvertretend tiefer liegende gesellschaftliche Fragen verhandelt werden und gleichzeitig über die Bedeutung und Interpretation der deutschen Geschichte gestritten wird. Und da wird unterschiedlichen Epochen und Zeitschichten von unterschiedlichen Gruppen mehr Relevanz und Authentizität zugesprochen.

AT: Was das Glockenspiel und die Auseinandersetzungen mit Authentizität zu tun haben könnten, versuchen wir in unserem Audiowalk „Echt authentisch?“ zu klären. Für diesen Hörspaziergang haben wir 15 Orte in der Potsdamer Mitte ausgewählt, an denen wir beschreiben, wer und in welcher Form Dingen oder Orten, vor allem Gebäuden, Authentizität zuschreibt.

Wenn man möchte, kann man am Minsk auf dem Brauhausberg beginnen, über die Freundschaftsinsel schlendern, sich am Alten Markt über das Potsdam Museum, das Museum Barberini und den Landtag informieren und dann weiter am ZZF, das ja im Kabinetthaus am Neuen Markt sitzt, gelangt man zu den Stationen Glockenspiel, Rechenzentrum und Garnisonkirche. Zum Schluss gibt es noch ein paar Highlights am Havelufer. Da geht es dann unter anderem um das Café Seerose. Das ist ja nicht ganz unbekannt, aber wer weiß schon, warum dort eigentlich eine Seerose steht.

Hören kann man den Audiowalk hier.

ZOL: Kann man von Euch auch etwas lesen?

AT: Na klar. Es gibt einen Beitrag von mir in einem Sammelband, der letztes Jahr erschien. Darin geht es um das städtische Bemühen, Potsdam ein neues, verändertes Image zu geben, mit dem die Stadt auf das Ende der DDR reagiert und versucht, sich neu zu finden. Die Neufindung geschieht auch über baupolitische, aber auch über Marketingstrategien.

AS: Im gleichen Sammelband gibt es von mir etwas über den Umgang mit unterschiedlichen Zeitschichten im öffentlichen Raum. Zudem kommt gerade ein Artikel heraus, in dem es um die Rekonstruktion der politischen Mitte in Potsdam und Berlin und die Fiktion und Realität von Zugehörigkeiten geht.

Siehe auch die Website urban-authenticity, die sich mit städtischen Authentisierungsprozessen beschäftigt.

Weitere Lektüre:

Achim Saupe, “Deep historicisation” and political and spatio-temporal “centrism”: Layers of time and belonging in the reconstructed city centres of Berlin and Potsdam, in: Susannah Eckersley, Claske Vos (eds.), Diversity of Belonging in Europe. Public Spaces, Contested Places, Cultural Encounters, London 2022, pp. 62-82.

Achim Saupe, "Jedes Denkmal ist eben eine Versteinerung …". Reinhart Kosellecks Zeitschichten-Paradigma und die Erinnerungskultur, in: Frank Bösch et at (Hg.), Public Historians. Zeithistorische Interventionen nach 1945, Göttingen 2021, S. 116-130.

Anja Tack, Potsdam imaginiert. Die Neuerfindung von urbaner Public History seit 1989/90, in: Frank Bösch et at (Hg.), Public Historians. Zeithistorische Interventionen nach 1945, Göttingen 2021, S. 144–161.

Anja Tack, Bildstörung – wenn sozialistische Moderne auf vormoderne Idealbilder trifft. Ein Projekt am ZZF erforscht bilddiskursive Authentisierungsverfahren am Beispiel Potsdams, in: Visual History, 3. November 2021.

[1] Auszug aus der Beschlussvorlage für die Stadtverordneten vom 24.10.1990, Stadtarchiv Potsdam 12 /0008, Blatt 27.

[2] Ebd.

Zitation

Anja Tack, Achim Saupe, Potsdams umstrittene Authentizität. z|o im Gespräch mit Anja Tack und Achim Saupe über Städtische Authentizität und die Auseinandersetzung um die Garnisonkirche , in: zeitgeschichte|online, , URL: https://zeitgeschichte-online.de/geschichtskultur/potsdams-umstrittene-authentizitaet