Weibliches Genie?

„Ein weibliches Genie – ein Unding. (Fehlen von Mut und Persönlichkeit)“ Johann Nepomuk Brischar (1819–1897)

Wer zu ergründen sucht, welche diskursiven Vorbedingungen die heutige Unterrepräsentanz von Frauen in der Wissenschaft hat, wage einen Blick in die lange und verschlungene Geschichte der Verbindung von Genus und Genie. Dieser Blick offenbart, welche Begründungsfiguren seit der Antike dazu führten, dass schöpferische Geistigkeit und Weiblichsein lange Zeit als prinzipiell unvereinbar galten und teilweise bis heute gelten. Als Teil einer kritischen Geisteswissenschaftsgeschichte sucht dieser Essay die Hintergrundfolien für einen Ausschluss von Frauen aus der als überzeitlich imaginierten ‚Geniegemeinde‘ zu skizzieren. Zielpunkt ist zu klären, welche Stränge der Geschichte ihrer Nichtintegration in dieselbe auch heute noch spürbare Auswirkungen auf die Stellung von Frauen in der intellektuellen Sphäre und akademischen Arena, der Alma Mater, haben (Scheint das Geschlecht in der heutigen Wissenschaft doch immer noch einen Unterschied zu machen.) Frauen konnten seit den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts zwar an der wissenschaftlichen Gemeinschaft partizipieren, universitäre Laufbahnen blieben jedoch noch jahrzehntelang eine Ausnahme.[1] Und nicht zuletzt spiegeln sich einige der diskursiven Gesetzmäßigkeiten früherer Genievorstellungen in rhetorischen Aufwertungsmechanismen im Rahmen aktueller Exzellenzrhetoriken wider.[2]

Besonders prägnant zeigt das Setting des geisteswissenschaftlichen Geniediskurses um 1900, wie eng die Möglichkeitsbedingungen „weiblichen Genies“ mit der Geschlechtergeschichte und der Geschichte der (Selbst-)Legitimation männlicher Wissenschaft als originell, innovativ, schöpferisch und exklusiv verwoben sind. Waren es doch zumeist sich selbst als biologisch männlich identifizierende Denker und Wissenschaftler, die meinten, darüber bestimmen zu können, wem das Label „Genie“ zustehe. Obwohl die Geschlechterkategorie destabilisierende Vorstellungen eines androgynen, hybriden, hysterischen oder hermaphroditischen „Genies“ sein angeblich männliches Geschlecht in den Jahrzehnten um die Wende zum 20. Jahrhundert auf mehreren Ebenen verunsicherten, wurden weibliche Denkerinnen auch in dieser Zeit kategorisch von der Anwartschaft auf „Genie“ ausgeschlossen. Wurde die grundsätzlich männliche Genieformel – entlang der Theorie universeller Bisexualität (W. Fließ), des Modells der „Zwischenstufen“ des Geschlechtlichen (M. Hirschfeld), der „sexuellen Zwischenformen“ (O. Weininger) oder verweiblichender Aufladungen (W. Benjamin, J. Wassermann) – punktuell auch effeminiert, adressierte man Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnern dennoch allenfalls als talentiert oder begabt, keinesfalls jedoch als hochbegabt oder „genial“. Letztere Eigenschaften waren Männern vorbehalten – je nach Argumentationsweise qua ihres biologischen Geschlechts beziehungsweise ihrer psychischen oder charakterologischen Disposition. So parierte beispielsweise der rassistische Philosoph Otto Weininger die systemische Verunsicherung der Geschlechterfrage in Geschlecht und Charakter von 1903, indem er das Konzept einer psychischen Eindeutigkeit des Geschlechts festsetzte: „Trotz allen sexuellen Zwischenformen ist der Mensch am Ende doch eines von beiden [sic!], entweder Mann oder Weib“.[3]

Sowohl weibliche als auch männliche Denker/innen unternahmen in der Kulturgeschichte zahlreiche Versuche, die männliche Genieformel zu verweiblichen, also „Genie“ unter umgekehrten geschlechtlichen Vorzeichen zu bestimmen und etwa Frauen wie Hannah Arendt, Hélène Cixous, Colette, Melanie Klein (vgl. J. Derrida, J. Kristeva) oder kurzerhand sich selbst als „weibliche Genies“ auszurufen (Gertrude Stein, Claude Cahun). Dies führte auf lange Sicht jedoch keineswegs zu einem grundlegenden Sturz dieser Ikone „männlicher Singularität“ (J. Derrida) und des Konzepts des an das Biologisch-Physiologische gebundenen männlichen „Genies“, sondern vielfach indirekt zu dessen Stärkung. Denn das Perfide am Sexismus der Geniemodelle ist, dass „Genie“ in der Wissenschafts- und Kulturgeschichte nicht nur Wissensobjekt und zugleich ein Etikett für herausragende Männer – um 1900 auch „Geisteshelden“, „Höchstleister“, „Superlative der Menschheit“ oder „Welterleuchter“ genannt – war.[4] Vielmehr verkörpert es in der Wissensproduktion Männlichkeit, Subjekthaftigkeit, Selbstursprünglichkeit und Eindeutigkeit und stellt diese Merkmale, umgekehrt, durch das Aufwerten des Selbst (per Selbstgenialisierung) oder von Repräsentanten dieser Idealbilder (Ausrufen des Geniekanons) immer wieder her.

Mitunter ist die Absenz von Frauen hier weniger bedauerlich als vermutet, steht doch in Frage, welchen symbolischen und epistemischen Wert es hat, sie nachträglich in das Pantheon der männlichen „Genies“ hineinzuschreiben. Zumal dies inkludierte, dass Charakteristika wie Weißsein, Westlichsein, Christlichsein, Nicht-Jüdischsein sowie die Verachtung der „Masse“, die um 1900 mit dem „Genialen“ assoziiert wurden,[5] auf das weibliche Geschlecht übertragen würden. Besteht die Aufgabe feministischer, interdisziplinärer und transkultureller Wissenschaft stattdessen nicht in der kritischen Dekonstruktion der Geschichte des „Genialen“ und der Exklusion von Frauen sowie damit einhergehender Selbstgenialisierungstendenzen der Genieforscher – mit Seitenblick auf die Gegengeschichte der Übernahmeversuche des männlichen Konzepts durch Frauen? Sollte das Projekt feministischer Wissenschaft nicht eine reflektierte, kontextualisierende sowie selbstkritische Form von Wissenschaftlichkeit sein, die den selbsterhöhenden Griff nach dem Genieetikett – orientiert über dessen historische Repressions- und Exklusionsmacht – mit einem wissenden Lächeln auslässt?

Männliche Genieformel und Abwertung des Weiblichen

Bereits das antike Wissen nach Platon und Aristoteles etablierte eine dichotome und ungleiche Zuweisung von Vernunft, Moral und Erfindungsgabe an Männer und Frauen. Männliche Geisteskraft galt seither als schöpferisch-fortschrittlich und kontrastiver Pol zum Weiblichen, das infolgedessen als minderwertig und geistlos angesehen wurde.[6] Im Platonischen Symposion wird begründet, wie in der Körper/Geist-Dichotomie durch eine konzeptionelle strikte Trennung des Weiblich-Körperlich-Materiellen vom Bereich des Geistigen sowie eine Sublimation mann-männlicher erotischer Anziehung „geniale“ Energien entstehen könnten. Paradoxerweise – und als Symptom für dieses Wegdrängen – wurde die Trennung im Weiteren in vergeschlechtlichende Reproduktionssprachbilder wie „künstlerische Befruchtung“, „geistige Zeugung“, „gedankliche Schwangerschaft“, „gebärende Seele“ oder „geistige Kinder“ gegossen, was die Exklusionsgeste rhetorisch sichtbar werden lässt.[7]

Wie langlebig die Koppelung von „Genie“ an Männlichkeit sein sollte, zeigte sich im geisteswissenschaftlichen Geniediskurs um 1900. Der Großteil des Bereichs der Scientific Community, der sich mit der Frage von „Genie“ beschäftigte, sah sich selbst als biologisch männlich. Bei den wenigen späteren weiblichen Genietheoretikerinnen, wie etwa Bronislawa Rosenthal oder Helga Baisch,[8] bestand eine Blindheit gegenüber der Geschlechterfrage. Ergo ist in ihren Schriften auch kein Frauen und Weiblichkeit integrierendes Anliegen erkennbar. Die Omnipräsenz männlicher Subjekte in der Genieforschung bedingte eine einseitige geschlechtliche Strukturierung der Wissensproduktion, die darauf fußte, Frauen als kreative eigenständige Individuen aus dem wissenschaftlichen, künstlerischen und kulturellen Wirkungsbereich auszuschließen. Frauen wurden in dieser Zeit per definitionem Eigenschaften abgesprochen, die mit geistig Schöpferischem, Intelligenz, Originalität und Wissenschaftlichkeit assoziiert sind. Stattdessen wurden sie – in Anlehnung an das binäre Geschlechterdifferenzmuster –[9] mit kreatürlicher Reproduktion, den Bereichen Ehe und Familie und damit Unwissenschaftlichkeit gleichgesetzt, während Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit mit dem männlichen Geschlecht verknüpft wurden. Letzteres wurde durch die Setzung des „Genies“ als „Maskulinitätsideal“ (I. Klaiber) sowie allgegenwärtige maskulinisierende Komposita wie „geniale Geistesstärke“, „schaffende Potenz“ und „Schöpferkraft“ befeuert, die zudem eine gottgleiche Positionierung im Koordinatensystem der kulturell-symbolischen Ordnung suggerierten. Die strukturelle Misogynie der Genieforschung war auch Bestandteil späterer Schriften:

„Die Frau ist sozusagen das konservative Element des Lebens, schon in ihrer Sorge um die Nachkommenschaft und Familie waltet für sie das Gesetz der Ewigkeit des Lebensprinzips. Ungeachtet aller Emanzipationsversuche wird die Frau immer das geheimnisvolle Laboratorium des Lebens bleiben, wo es […] kein bewußtes geistiges Schaffen zur Sicherung einer persönlichen Unsterblichkeit gibt.“[10]

Neben der Vermännlichungsstrategie, die Trägern und Connaisseuren von „Genie“ (E. Zilsel) als Kehrseite der Inferiorisierung des Weiblichen ihre Vormachtstellung sicherte, gab es parallel eine andere Dynamik in der geisteswissenschaftlichen Genieforschung. Diese bestand darin, das Geschlecht des „Genies“ als Vielheit zu erzählen und gewissermaßen chorisch zu präsentieren.

Irritationen des Genus des Genies

Im Rahmen von Neuverhandlungen der Geschlechterbeziehungen, Erosionen der Geschlechterkategorie und des Aufweichens ihrer strikten Binarität, die Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge ihrer Verwissenschaftlichung in Medizin, Biologie, Kriminalanthropologie und anderen Disziplinen stattfanden, wurde auch das Geschlecht des „Genies“ als multiple, plural, uneins und „unzuverlässig“ vorgestellt.[11] Ideen gemischter Geschlechtlichkeit und mehrdeutiger Sexualitäten spiegelten sich in der Genieforschung wider, was den Verbund von Männlichkeit und Genialität herausforderte. Die theoretische Verortung des „Genies“ auf der traditionell-standardisierten Zweigeschlechterskala changierte zwischen dem als ‚rein männlich‘ markierten Punkt, den ich hier mit männliche Basisformel des „Genies“ adressiere, und dessen Transgression, die Effeminierungen, Hybridisierungen und das Ambivalentwerden des Geniemodells sowie abweichende Sexualitäten bei „Genies“ umschloss. Ein Beispiel hierfür ist Jakob Wassermanns Buch Faustina – Ein Gespräch über die Liebe (1912), in dem zwar eine weibliche Trägerfigur „Genie“ für sich reklamiert und zeitgenössische Genialitätsvorstellungen gepaart mit Vergöttlichung und Vergeistigung infrage gestellt werden. Letztlich scheitert Wassermanns zornige literarische Frauenfigur jedoch am genuin männlichen Genialitätsentwurf, und der Autor verweigerte auch in anderen programmatischen Schriften Frauen den Zugang zum ‚Genieolymp‘.

Der Berliner Jurist und Rassenbiologe Ludwig Flügge schrieb 1924 in seiner Schrift Rassenhygiene und Sexualethik über den Zusammenhang von „Genie“, Hysterie und Freud'scher Psychoanalyse. Gerade unter Hysterikern fände sich häufig eine divinatorische Begabung, die allerdings durch das moderne Leben und die zunehmende Überreizung des Menschen infolge von Technisierung und Industrialisierung gefährdet sei. Während Flügge Frauen die Möglichkeit abspricht, sich via geistiger Leistung auszudrücken und damit als „genial“ hervorzutun, seien es gerade die hysterischen, religiösen und sublimatorischen Züge bei Männern, die so genannte „großveranlagte und hochstehende Naturen“, „größte und hervorragende Männer der Weltgeschichte“, „hochpotenzierte Menschen“, „Berufene“, „den Göttern Näherstehende“ und „edelste Erscheinungen“ bedingten. Flügge schreibt, Hysterie sei „zuweilen Ursache für die glänzendsten Erscheinungen im Völkerleben“.

Walter Benjamin hingegen nutzte das „Genie“ als Figur der Geschlechterdiskurs- und Kulturkritik. Er erkannte in frühen Schriften wie „Sokrates“ (1916), dass die zeitgenössische Geniesemantik auf eine sprachlich-begriffliche – und in der Bisexualisierung des „Genies“ partiell auch konzeptuelle – Inklusion, aber eine menschlich-faktische Exklusion des Weiblichen setzte. In seinen Augen übernahm das exkludierte Weibliche eine Stellvertreterfunktion: Sein bloßes Dasein als eine diskursive Position, die das Geschlechtliche, Materialität und Endlichkeit verkörpere, bürge für die „Geschlechtslosigkeit des Geistigen“. Kurzerhand schrieb Benjamin das männlich konnotierte Geniekonzept (Penetration, Zeugung, Macht) um, indem er weibliche und reproduktive Attribute an ihm hervorhob, wie Rezeptivität, Passivität und Schweigen sowie das Empfangen und unmittelbare Gebären „genialer“ Gedanken. Auch wenn Benjamin eine Vergeschlechtlichungsgeste durch eine andere ersetzte – indem er in Verbindung mit der Sokratischen Fragetechnik selbst von einer „Erektion des Wissens“ sprach, gelang es ihm, die wissenschaftliche Geniekonzeption feminisierend umzuwandeln und deren Männlichkeitsdogma anzutasten.

Benjamins Versuch, den Geniebegriff zu transformieren, erinnert an die romantische Tradition um 1800, der zufolge das „romantische Genie“ als männlich und weiblich, also mit einer androgynen genialen Seele markiert wurde. Dies zeigte sich in der Vorstellung „männlicher Fruchtbarkeit“ oder im gestaltwandlerischen Genie à la Novalis‘ Heinrich von Ofterdingen von 1802. Während James Hodkinson die Möglichkeit des „Genies“, die Form seiner Seinsweise immer wieder neu zu erfinden, indem es singuläre Identität(en) konstruiere oder nachbilde, als implizites Programm der Genieanwärterfigur Heinrich von Ofterdingen feiert, lässt sich die Deutung von Novalis‘ femininen Genieentwürfen mit Christine Battersby kritisieren. Ihrer Ansicht nach bilden Variationen des privilegiert männlichen Geniemodells, beispielsweise in Form von Visionen weiblicher „Genialität“, bloß eine feminisierende Facette des androzentrischen Geniesystems: „The great artist is a feminine male“[12]. Ähnlich argumentiert auch die Literaturwissenschaftlerin Inge Stephan bezüglich der Sturm- und Drang-Bewegung.[13]

Auch Isabell Klaiber untersucht in Gender und Genie von 2004, wie in der amerikanischen Erzählliteratur zwischen 1830 und 1890 Künstler/innen beiderlei Geschlechts in ihren Schreibpraktiken gegengeschlechtliche Eigenschaften in die eigene Genderidentität integrierten und das Künstlersein somit aufwerteten. So schrieben etwa männliche Literaten ‚verweiblicht‘ sentimental und weibliche Literatinnen eigneten sich einen sarkastischen Schreibstil an. Die Übernahme gegengeschlechtlicher Elemente fasst Klaiber als vereinnahmende Übergriffe („Appropriationen“) des Territoriums des jeweiligen Anderen oder der Anderen auf. Hierdurch würden genretechnische und stilistische genderspezifische Grenzen transgrediert. Ähnlich wie beim romantischen Originalgenie ist der springende Punkt nun, dass die Geniekategorie trotz der Feminisierung der männlichen Literaten oder Künstler grundsätzlich nicht infrage gestellt wurde. Die weiblichen Kolleginnen der Künstler-Genies wurden um 1800 trotz der ihre Kunst und sie selbst maskulinisierenden Adaptionen nicht als „Genies“, sondern als vermännlichte Weiber adressiert.

Der Band Weibliche Genieentwürfe, der 2019 von Barbara Ventarola herausgegeben wird, verfolgt eine alternative Geschichte des schöpferischen Subjekts, die sich auf weibliche Entwürfe von „Genialität“ und Formen weiblichen „Genies“ bei Literatinnen vergangener Jahrhunderte konzentriert.[14] Die Inszenierungen weiblicher „Genialität“ versuchen laut Herausgeberin, gegen den Ausschluss von der Genialitätssphäre aufzubegehren und kritisieren hierdurch den fundamentalen Binarismus zwischen den Geschlechtern. Konzepte weiblichen „Genies“ und mentalen Hermaphroditismus würden zu experimentellen, verspielten und rekombinierenden Vorstellungen von „Genie“, die auf die Multidimensionalität des biologischen Geschlechts und die Pluralität der sexuellen Formen zielten.

Zu den Versuchen der Umcodierung der männlichen Genieformel gehört auch die gegengeschlechtliche Umschrift der Männlichkeitsformel des dekonstruktivistischen Philosophen Jacques Derrida.[15] Er reagiert darauf, dass die Kategorie ‚weibliches Genie‘ per se nicht vorhanden sei – trotz wiederholter Versuche im jahrhundertealten Geniediskurs, in der Genieästhetik um 1800, Geniologie um 1900 und kritischen Geniegeschichtsschreibung, die rein männliche Genieformel umzuschreiben. Derrida fragt 2003, warum man in der Vergangenheit nie die Genies einer Frau anerkannt habe. Kann der männliche Artikel von le génie entthront und das Nomen weiblich, im Femininum dekliniert werden? Und: Besitzt es einen Plural? Der Philosoph führt den kühnen strategischen Geschlechtswechsel durch, indem er das „Genie“ anstatt als Männliches zunächst als Feminines und darauf zusätzlich als Plurales anruft. In einem ersten Schritt transponiert er „Genie“ auf eine weibliche Trägergestalt, namentlich Hélène Cixous, und feminisiert das Konzept auf diese Weise: le génie wird umdekliniert zu la génie. In einem zweiten Schritt überführt er das singuläre Genie in den Plural: Cixous sei/besitze mehr als eine Genie (la génie) in einer, „plus d’une génie en une“. Diese Gegenanrufung ist, genau betrachtet, eine Ausrufung: eine bewusste artifizielle Änderung der Vorzeichen. Die Geniekonzeption an sich wird hier affirmiert. Bietet die Beschwörung des Gegenteils eine Lösung?

Auch die Psychoanalytikerin und Philosophin Julia Kristeva affirmiert wesentliche Zuschreibungen ans „Geniale“ und überträgt den Geniebegriff in einem „hyperbolisierenden und provozierenden“ Sprechakt auf das Triptychon Arendt, Klein und Colette. Kristeva spricht von „psychischer Bisexualität“, was an Bisexualitätsvorstellungen in Verbindung mit der Geniefrage um 1800 und um 1900 erinnert. In der Conclusio, einem sozialhistorischen Plädoyer, kommt eine weitere Differenz zu traditionellen Geniekonzeptionen zum Vorschein: „You are a genius in the extent that you are able to challenge the sociohistorical conditions of your identity. This is the legacy of Arendt, Klein und Colette“. Die Leistungen der drei Frauen seien insgesamt von großer Dauer, universell und unvorhersehbar, außerdem originell, singulär und in einem bestimmten historischen Augenblick einzigartig[16] – alles Qualitäten, die deckungsgleich mit klassischen männlichen Genieidealen sind.

Mögen Derridas und Kristevas Kunstgriffe zunächst originär, wenn auch artifiziell anmuten, wird bei genauerem Hinsehen deutlich, dass es für die Idee der Feminisierung und Pluralisierung in der historischen Geschlechtszuweisung an die Geniefigur durchaus Vorläufer gibt – wie oben dargestellt. Hinter dem Versuch einer Umschrift der Genieformel steht der Wunsch nach Ausbalancierung der geschlechtertechnisch asymmetrisch erzählten Geistesgeschichte, was retroaktiv schwer zu erzielen ist, futurologisch jedoch ein vielversprechendes Projekt sein kann. Ohne Frage ist einiges gewonnen, wenn bis dato verborgene weibliche Denkerinnen sichtbar gemacht werden und im Nachhinein in die Ruhmesgeschichte eingeschrieben werden. Hierbei – genau wie im Fall ihrer männlichen Pendants – sollte die negative Wirkung der Höherstellung einzelner Persönlichkeiten gegenüber der Menge Unsichtbarer jedoch nicht unterschätzt werden. Wie oben dargestellte Versuche zeigen, werden allzu schnell männlich konnotierte Eigenschaften wie Geist, Genie, Intellekt, Wille et cetera einfach mit weiblichen Vorzeichen versehen. Durch dieses Aneignungs- oder Umwidmungsverfahren wird aber noch nicht dessen exkludierender Effekt gegenüber angeblich „Nicht-Genialen“ ausgehebelt.

Indirektes Bestärken der männlichen Genieformel

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts hat sich gezeigt, dass über den Umweg der Aufweichung der Geschlechterkategorie biologistische Argumente, die „Genie“ an singuläre Männlichkeit koppeln, reinstalliert wurden. Die konzeptuelle Verunsicherung beförderte physiologischen Sexismus, wobei alle Ambivalenzen, Ambiguitäten und geschlechtlichen Vielheiten von der männlichen Matrix absorbiert wurden. Die geisteswissenschaftliche Genieforschung, die sich sukzessive immer mehr auf die Frage nach einem „genialen“ deutschen, rassisch ‚reinen‘ Volkskörper ausrichtete[17], war umso mehr bemüht, das biologische/anatomische/physiologische Geschlecht (auch wenn dies selbst als unklar und zweifelhaft adressiert wurde) als determinierend für die soziale Stellung der Frau und deren Ausschluss von der Gruppe der „Genialen“ zu inszenieren. Genieforschung wird als Residuum erkennbar, in dem die Exklusion von Frauen aus der intellektuellen, politischen und wissenschaftlichen Sphäre immer wieder mit Emphase erneuert wurde – trotz ersten Zulassungen für Frauen an deutschen Universitäten zwischen 1900 und 1909 und dem Erstreiten des Wahlrechts 1918/9. Als Grundkonstante wurde Weiblichkeit auf biologische statt geistige Fortpflanzung festgelegt und die soziale Hierarchie zwischen den Geschlechtern hierdurch bestärkt. Eine der wenigen weiblichen Genieforscherinnen, Helga Baisch, schrieb 1939: „Die Natur will vom Genius Werke und keine Kinder […]. Ausnahmemenschen […] können nicht beides leisten, Kinder und Meisterwerke“.

Taugt der Geniebegriff für feministische Denkerinnen zur Selbst- oder Fremdbeschreibung?

Ist es aus heutiger Sicht von Vorteil, den antiquierten Geniebegriff wiederzubeleben, indem weibliche Denkerinnen und Akademikerinnen als „Genies“ adressiert werden? — Gegen eine solche Benennungspraxis spricht, dass mit der männlich geprägten Genieformel hartnäckige und bis heute wirkmächtige historische Abwertungsmechanismen verbunden sind. Die rhetorische Appropriationsgeste, von einem „weiblichen Genie“ zu sprechen, ist sprachpolitisch zwar ein beachtlicher Akt, zielt jedoch an einer Emanzipation von der männlichen Zuweisungsmacht und Trägerschaft vorbei. Stattdessen gilt es, bemerkenswerte historische und rezente intellektuelle Frauenportraits zu rekonstruieren und sie mit positiven Werten zu verbinden – jenseits der Frage nach „Genie“. Die Wertschätzung weiblicher Persönlichkeiten durch heutige Forscher*innen sollte idealiter auf folgenden Punkten fußen: historischer Reflexion und einer verantwortungsbewussten Selbstverortung als forschende Person, die politisch unabhängig und eigenständig erkundet. Zudem sollten eine Achtsamkeit gegenüber der Situiertheit und dem Begrenztsein von Wissen (D. Haraway) und eine Sensibilisierung für erneute Marginalisierung bestehen. Zusammen mit einer kritischen Analyse von Machtasymmetrien zwischen den Geschlechtern sind dies Qualitäten, die die traditionelle geisteswissenschaftsgeschichtliche Genieidee missen lässt. Das Ziel kritischen Denkens muss jenseits einer (avisierten) Selbststilisierung und -belobigung als „Genie“ oder einem glorifizierenden Zusprechen „genialer“ Eigenschaften an Andere liegen. Denn das „Genie“ eignet sich im 21. Jahrhundert lediglich als historische Analysekategorie und als Gegenstand für eine wachsame Dekonstruktion, nicht aber als emphatisch zelebrierte oder ruhmbegründende Bezugsgröße. Informierte aufgeweckte heutige Wissenschaft – unabhängig, ob von Frauen, Männern oder Personen mit anderer Geschlechtsidentität oder -performativität (J. Butler) betrieben – sollte die säkulare Religion des Genieglaubens (E. Zilsel) als historisches Relikt hinter sich lassen. Dies wäre auch ein wichtiger Punkt angesichts aktueller (Selbst-)Exzellenzierungstendenzen und der Wiederkehr rhetorischer Genialisierungstaktiken im deutschen Hochschulsystem.

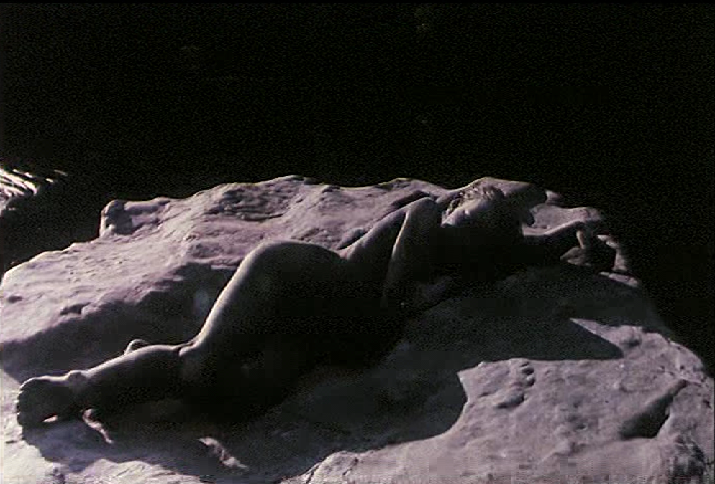

Abb. 1: „Geisteshelden“ – Auflistung von Genie-Biographien. Quelle: Saitchick, Robert (1900): Genie und Charakter. Shakespeare, Lessing, Goethe, Schiller, Schopenhauer, Wagner. Berlin: Hofmann.

[1] Auga, Ulrike/Bruns, Claudia/Harders, Levke/Jähnert, Gabriele (Hg.). 2010. Geschlecht der Wissenschaften. Zur Geschichte von Akademikerinnen im 19. und 20. Jahrhundert. Campus Verlag, 12–14.

[2] Köhne, Julia Barbara (Hg.). 2019. Exzellenz Brillanz Genie. Historie und Aktualität erfolgreicher Wissensfiguren. Berlin: Neofelis Verlag (im Druck).

[3] Hervorhebungen im Original; Weininger, Otto. 1997 [1903]. Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung. München: Matthes & Seitz [Reprint, 1. Auflage: Wien: Wilhelm Braumüller. K. u. K. Hof- und Universitäts-Buchhändler], 98.

[4] Vgl. Ludwig, Emil. 1924. Genie und Charakter. Zwanzig männliche Bildnisse. Berlin: Ernst Rowohlt; Türck, Hermann. 1918 [1896]. Der geniale Mensch. Alles über Genialität. Verschiedene Darstellungen: z. B. von Shakespeare, Goethe, Spinoza, Byron. Berlin: Wilhelm Borngräber Verlag.

[5] Köhne, Julia Barbara. 2014. Geniekult in Geisteswissenschaften und Literaturen um 1900 und seine filmischen Adaptionen. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

[6] Daston, Lorraine J. 1988. Weibliche Intelligenz: Geschichte einer Idee, in: Lepenies, Wolf (Hg.). Jahrbuch des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Berlin: Nicolaische Universitätsbuchhandlung, 213–229.

[7] Vgl. Benjamin, Walter. 1991 [1977]. Sokrates [1916], in: Tiedemann, Rolf / Schweppenhäuser, Hermann: Gesammelte Schriften. Aufsätze. Essays. Vorträge, Bd. II. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 129–132 und Irigaray, Luce. 1991 [1984]. Zauberliebe. [1982], in: Dies. Ethik der sexuellen Differenz. Übers. v. Xenia Rajewsky. Frankfurt am Main: Suhrkamp, S. 29–45.

[8] Rosenthal, Bronislawa. 1933. Der Geniebegriff des Aufklärungszeitalters. Lessing und die Popularphilosophen). Berlin: Ebering; Baisch, Helga. 1939. Wahrsinn oder Wahnsinn des Genius? Sinn und Grenzen der pathographischen und psychographischen Methodik in der Anthropologie des Genius. Leipzig: Johann Ambrosius Barth.

[9] Vgl. auch Thomas Laqueurs vieldebattiertes Zweigeschlechtermodell.

[10] Kotsovsky, Dimu. 1959. Tragödie des Genius. Genialität – Altern – Tod. München: Mikroskopie GmbH (Selbstverlag), 36.

[11] Mehlmann, Sabine. 2006. Unzuverlässige Körper. Zur Diskursgeschichte des Konzepts Geschlechtlicher Identität. Königstein: Ulrike Helmer Verlag.

[12] Battersby, Christine 1990 [1989]. Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics. Indiana University Press., 7.

[13] Stephan, Inge. 2004. Geniekult und Männerbund. Zur Ausgrenzung des ‚Weiblichen‘ in der Sturm- und Drang-Bewegung, in: Dies. Inszenierte Weiblichkeit: Codierung der Geschlechter in der Literatur des 18. Jahrhunderts. Köln/Weimar: Böhlau, 81–92.

[14] Ventarola, Barbara (Hg.). 2019. Eine alternative Geschichte des schöpferischen Subjekts. Würzburg: Königshausen & Neumann (im Druck).

[15] Derrida, Jacques. 2006 [2003]. Genesen, Genealogien, Genres und das Genie. Die Geheimnisse des Archivs. Wien: Passagen.

[16] Kristeva, Julia. 2004, Spring. Is There a Feminine Genius?, in: Critical Inquiry 30(3), 493–504.

[17] Köhne, Geniekult 2014, S. 361–400.